愛嘛!

跨越年和歲、同跟異、色彩與種類,以及

那來自何方的種種

再不會有藩界

我是大章魚

你是小綿羊

我愛你

從來就不需要任何道理

第三篇 孤獨的靈魂

我們爭執的,是積極抑是緩和醫療

你竟執意住進我熟悉(卻抗拒的):Hospice

你身體卸掉糾結的管線,濯頂發出生澀的青絲

門縫內,我望見雨驟風狂後的安寧

吞了全世界的大食怪

死亡與我們毫無關係,當你存在的時候,死亡便不存在,而當死亡存在的時候,你就不存在了。

羅博士說:「奇怪的是,我的生活並沒有什麼不好可言,」而且他就像是在跟自己過不去一般尖聲抗議著:「不!那簡直可以說是fabulous!」羅博士用那種很誇大的表情與手勢,反諷著自己的無奈。

羅博士是我的好朋友,在大學教書。為人一向海派、不拘小節的他,老穿著短褲與涼鞋,我笑著虧他了無學者風範,他說反正那對他而言是一種讚美。

那一天午後,羅博士上完課之後,看到他辦公桌上於早晨匆匆咬下一口後便擱置在那兒的土司,瞧著那詭異的缺角,難得沒有食慾,他突然開始思忖著他的人生,究竟要如何完滿?他說並不是從未思考過像這樣的問題,不過以往總能夠令他安心的答案,如今卻都像是印表機裡沒有經過高溫定影的碳粉字跡般,開始跳動浮躁起來。

特別是方才下課期間,一個不太有印象的男學生怯怯地走上前來,問他打從何時開始,想要一輩子當個教授,上起課來虎虎生風的羅博士竟然一時語塞。

他沒有感情困擾,事實上,幾年前離婚之後,他反倒一個人自由自在地過著瀟灑的日子。他沒有人際問題,他的幽默風趣常為他博得滿堂彩,那多半是莘莘學子們青春滿溢的歡笑聲。他沒有中年危機,剛晉升為副教授,而且才通過兩項國科會研究計畫的提案,還沈浸於成就感的滿足喜悅當中。

就在一切都好的情況下,羅博士突然感覺到不好。那彷彿是在一個闃靜無聲的暗夜裡,仍依稀可聽聞到一絲寂寥的背景響音。他刻意翻出他那心灰意懶的圓滾滾肚腩,拍了拍說:「我懷疑難道只要再減重個七公斤,人生便要完美無缺了嗎?」

「不只七公斤吧,不過那或許是個完美人生的好目標噢,呵呵!」我隨興打趣地搭腔。

羅博士說:「你少挖苦人了,人生要是那麼樣簡單,那鐵定無聊透頂了。」

「可不是嘛,這個時代實在有太多人為了自己的身材而傷透腦筋哪!哪裡會無聊呢?」我持續與他抬摃著。

羅博士陷入長考般,沒有要繼續抬摃的意思。他呼出了一口百無聊賴的氣息之後,拿起一杯半涼的美式黑咖啡,嗅了嗅那本該令他通體舒暢的香氣,卻聞之索然無味。他輕輕放下了咖啡杯,考慮著是否就此倒掉它。我倒是啜了一口,沒了溫度的咖啡,果然冒出要苦不苦的酸澀。

「那你如何回答那位男同學?」我想要中止這沒來由的沈默。

羅博士說,他可是義正辭嚴地回答那學生,他自從唸了這個,就一直喜歡它,想要研究它,而且也喜歡把它教給別人。不過他不禁回想著,那是很早以前的事了,他深知如此的答案,便如同已經失了溫的咖啡,永遠不再醇粹了。

他確實曾經說服自己喜愛上他正在做的事情,從甄試上研究所,到申請上國外知名學府的博士班,以及學成後從博士後研究員開始幹起,一路上雖說辛苦,卻也不乏狗屁倒灶的那些,不過他倒也深諳箇中竅門。研究與教學上,他總是全力以赴,心甘情願地從研究員爬升到助理教授,乃至現在的副教授。

「你還有教授這一關啊!」我知道我的話彷彿只是語助詞般,陪襯在羅博士那若有還無的困擾上頭。

他再次強調:「我真的沒有不喜歡我一直擅長在做的事情!只是,然後呢?」

羅博士說多數人在社會承襲的框架裡頭,有所依循且天經地義地一路向上攀爬。就拿五子登科來說好了,賺了錢子兒、買了車子、貸了房子、討了妻子、生了孩子,然後呢?再眼巴巴地望著下一代延續五子登科下去,然後呢?如果說,他不想要這個框框,或者說,他就是不適用,再也框不住他了呢?

羅博士面露無奈的神情說:「我似乎一個不小心,便已然度過了那種『時時勤拂拭,莫使惹塵埃』的人生階段,邁入一種『本來無一物,何處惹塵埃』的境界。」我不禁要搔起頭來,調侃他講話越來越具禪味,何不乾脆剃髮為僧,博士出家去,勢必要造成轟動。

羅博士爽朗地笑著,還煞有介事地合十唸了聲:「阿彌陀佛。」他把雙腿盤上了沙發椅,活脫脫像極了一尊笑口常開的彌勒佛。

彌勒佛解釋著,過去他順應著所有一切的規則,無以否認的,這也成就了今日的他。然而,或許到了某個年紀,有了些歷練,便開始思索人生裡的那些有無成文的規則。或許那些從小就被我們奉為圭臬的,追求成績、友誼、愛情、親情、財富、成就、名聲……,那些我們視為理所當然的,似乎皆開始有如風吹的燭火般,飄盪了起來,再也無法燃燒得那樣理直氣壯。

我約莫能理解羅博士所意欲表達的,輕輕地點點頭回應著他焦灼的心境。我想,那可能就如同歐文.亞隆(Irvin D. Yalom)所說的「存在的焦慮感」吧。畢竟,當人發覺自己本是孤伶伶地被拋入這個世界之中,終有一日也將孤伶伶地回歸於塵土裡,一丁點兒也都帶不去,那種感覺確實要教人心裡發慌。

「喂,你是說我在恐懼死亡嗎?」笑口常開的彌勒佛,這時透露著一抹愁緒。

他說他不是害怕大去的那一天到來,因為他頗為認同某個哲學家所說的,死亡與我們毫無關係,當你存在的時候,死亡便不存在,而當死亡存在的時候,你就不存在了。所以,他實在無法設想那樣的境地。

不過,他邊思索著邊繼續說著:「對我來說,那或許的確是存在的孤獨與焦慮感吧!」他解釋著,當人徹悟了至頭至尾,就只能對著自己,同自己所思想,為自己而負責,儘管有哪個人再與你多麼地親近,他終究不會等同於你。而你所追求的任何一切,也終將空無,本來無一物哩!這樣一來一切豈不顯得多餘,何苦汲汲又營營呢?

「自己一個人哪,那不挺哀傷的嗎?」羅博士的一席話,真是像極了風中的殘燭般,飄散在越顯凝重的空氣裡。

我從來不知道,外表爽朗如羅博士這般,內在也存有著如此深切的孤獨感。他彷彿喃喃自語般,持續地開啟話匣子。難不成太過無聊嗎?難道說他所擁有的一切還不夠嗎?心底總是有個什麼,不滿足地擾動著。然而,若要深究自我,到底也不曉得還有什麼是他所或缺的,能夠填補心底的那個什麼。

羅博士顯得無所適從地說:「莫非要中樂透或是再度墜入情網與愛河,這種隱約的陰霾就可以退散嗎?」

我知道他丟下的這疑問句,似乎只是意欲要掩飾決絕的否定句罷了。畢竟那樣的結果,只不過是一時的歡愉而已,人終歸還是會回到他的本質的。

德國哲學家叔本華(Arthur Schopenhauer)曾將人類無窮盡的慾望本質,給描述得淋漓盡致。他指出當人們發覺自我慾求不滿足時,便會感覺到痛苦,於是便想方設法要滿足自身的慾望。待慾望獲得滿足之後,也許能夠短暫獲得開心的時間,可是不消多久,心,便又要回歸於平淡,且逐漸開始感覺到乏味。接下來不滿足的感覺再度襲擊而來,又一次陷入了另一番苦痛。

然後,人又繼續積極地滿足慾念,無聊的感覺也再次捲土重來……周而復始,人就這麼受慾望操弄著,擺盪在痛苦與無聊之間,循環不已。

羅博士一聲長嗯,若有所悟地說:「慾望確實就像是一隻大食怪般,貪得無厭且吃光抹盡後,仍舊難得饜足。」他張大嘴露出了誇張的表情模仿著:「最後,大食怪吞下了整個世界,剩下的僅是痛苦與無聊啊!」

是啊,羅博士的形容真貼切,我彷彿真看見一隻張大嘴巴的貪婪大食怪,拚了命地將食物往內塞,深怕吃不夠的模樣哪。我試著甩掉那大食怪的畫面,有感而發地同羅博士說:「也許在尋求人生意義的過程中,安於不安的感覺吧!然後,或許有個能夠相知交心的人,會讓人產生一種不再只是孤獨一個人存在的錯覺噢!」我還是忍不住打趣地說:「人不都仰賴著相信某些幻象而存在著的嗎?」

羅博士撇了撇嘴說:「ㄑㄩㄝˊ,你倒是說得像沒講一樣哪……。」是呀,不過話說回來,心理學最大的功能之一,似乎便是提醒人們有關那些說著簡單,做了卻不易的事情,而心理師也只是在傳達那樣的氛圍罷了。

人生的大輪依然分秒不差地轉動著,羅博士說他不得不終止這難得偷閒的牢騷,「備課去囉,再會啦,哈哈哈!」同樣是羅博士那慣有的爽朗大笑聲,然而我想那裡隱約有些東西已然不再相同了。想必他所關懷的那些,將持續敦促著他有關於人生的熱度。

我提醒著他:「嘿!偶爾,還是要跟老朋友一同,重溫一杯香醇的黑咖啡呀!再會囉!」

當人意識到,所有的社會建構與林林總總習以為常的規則、法條,以及有形無形的連結,皆不過是人生道路上某種參考的嚮導罷了,自我終究可以選擇跳脫種種的框架,自由地這樣或那樣。恍然之中,那無疑是一種很孤獨的存在呀!如同羅博士所體現到的,頓無所依的感覺,所為為何的聲音,也源源不絕於耳。

我想就思索吧,漫漫人生,就是不斷地體驗、思索、再體驗的歷程。我不曉得任何形式的開悟或天堂,究竟是何等的光景與狀態,不過,在尚未尋著終極的答案之前,就持續放開胸懷去思索與體驗吧,準會值回票價的。

| FindBook |

有 8 項符合

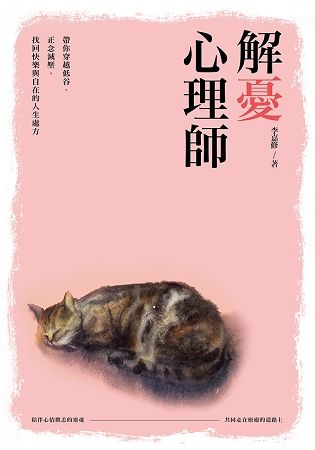

解憂心理師:帶你穿越低谷、正念減壓,找回快樂與自在的人生處方籤的圖書 |

|

解憂心理師:帶你穿越低谷、正念減壓,找回快樂與自在的人生處方籤 作者:李嘉修 出版社:大都會文化事業有限公司 出版日期:2017-11-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 160 |

二手中文書 |

$ 210 |

情緒/壓力 |

$ 210 |

中文書 |

$ 225 |

心靈雞湯 |

$ 237 |

情緒/壓力 |

$ 237 |

大眾心理學 |

$ 238 |

社會人文 |

$ 270 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:解憂心理師:帶你穿越低谷、正念減壓,找回快樂與自在的人生處方籤

開心從來不需要任何道理,但不開心背後永遠有一個說不出口的理由。

有一種開心手術,它不需要使用手術刀,只需要舒適的沙發;它雖然無法解決生理疾病,卻可以讓人坐著微笑,找到正視自己的角度,重新認識內心不安騷動的靈魂!

有過動傾向的男孩、強迫症的女孩、亞斯伯格症的孩子、追求真愛的女人,以及無法為自己作決定的男人……。

千百人生中的各種故事篇章,看似不正常,卻再正常不過的各種案例,透過心理師的視野與他最真摯告白,

聆聽他們與心理師的故事,想想我們自己的人生。

你有多久沒有停下腳步來看看自己,與自我對話了呢?

作者簡介:

李嘉修

台大資訊管理系學士,台大心理學研究所(臨床心理學組)碩士,臨床心理師證照專技高考榜首。

曾任職於台大醫院臨床心理中心、彰濱秀傳紀念醫院身心科╱精神科、彰化師範大學諮輔中心、交通大學諮商中心、澎湖縣特教資源中心、新竹市臨床心理師公會常務監事。

目前為半個行動臨床心理師,任職於培靈關西醫院、杜華心理諮商所、清華大學諮商中心、新竹市生命線員工協助服務中心、新竹縣市特教專業團隊、及新竹市臨床心理師公會理事長。

興趣志向在於陪伴心情微恙的靈魂,共同走在療癒的道路上,爬梳著那些聊療的故事。

TOP

章節試閱

愛嘛!

跨越年和歲、同跟異、色彩與種類,以及

那來自何方的種種

再不會有藩界

我是大章魚

你是小綿羊

我愛你

從來就不需要任何道理

第三篇 孤獨的靈魂

我們爭執的,是積極抑是緩和醫療

你竟執意住進我熟悉(卻抗拒的):Hospice

你身體卸掉糾結的管線,濯頂發出生澀的青絲

門縫內,我望見雨驟風狂後的安寧

吞了全世界的大食怪

死亡與我們毫無關係,當你存在的時候,死亡便不存在,而當死亡存在的時候,你就不存在了。

羅博士說:「奇怪的是,我的生活並沒有什麼不好可言,」而且他就像是在跟自己過不去一般尖聲抗議著:「不!那簡直可...

跨越年和歲、同跟異、色彩與種類,以及

那來自何方的種種

再不會有藩界

我是大章魚

你是小綿羊

我愛你

從來就不需要任何道理

第三篇 孤獨的靈魂

我們爭執的,是積極抑是緩和醫療

你竟執意住進我熟悉(卻抗拒的):Hospice

你身體卸掉糾結的管線,濯頂發出生澀的青絲

門縫內,我望見雨驟風狂後的安寧

吞了全世界的大食怪

死亡與我們毫無關係,當你存在的時候,死亡便不存在,而當死亡存在的時候,你就不存在了。

羅博士說:「奇怪的是,我的生活並沒有什麼不好可言,」而且他就像是在跟自己過不去一般尖聲抗議著:「不!那簡直可...

»看全部

TOP

作者序

說完心裡事之後,延續美好的故事……

終歸,來到要為這書起錨定序的時候。這本書,寫的是關於心理師與人們以及自我所交流、會心的那些故事。

焦慮與完美主義的性格傾向使然,自從有了將這些故事寫成書的念頭以來,此念頭便被我以幾近神聖且敬畏的心情給供奉了起來,然後約莫每日會焚上三柱香來頂禮膜拜,彷彿祈求神蹟顯聖一般,巴望著這願望能夠自動付梓,變出一本作者欄標示著我名字的書來。

所幸,時而信誓旦旦時而耽溺跌宕的意志,到底是禁不住那些叩人心弦的心情故事所呼喚。特別是當那些流連於困惑與悵惘時空之下的心靈,在傾瀉了一落...

終歸,來到要為這書起錨定序的時候。這本書,寫的是關於心理師與人們以及自我所交流、會心的那些故事。

焦慮與完美主義的性格傾向使然,自從有了將這些故事寫成書的念頭以來,此念頭便被我以幾近神聖且敬畏的心情給供奉了起來,然後約莫每日會焚上三柱香來頂禮膜拜,彷彿祈求神蹟顯聖一般,巴望著這願望能夠自動付梓,變出一本作者欄標示著我名字的書來。

所幸,時而信誓旦旦時而耽溺跌宕的意志,到底是禁不住那些叩人心弦的心情故事所呼喚。特別是當那些流連於困惑與悵惘時空之下的心靈,在傾瀉了一落...

»看全部

TOP

目錄

自序 說完心裡事之後,延續美好的故事……

第一篇 燒焦的思慮

焦慮的焦慮

葉青木

被套上緊箍兒的唐三藏

白鴿與黑鳥

生機盎然的人生

心理師的心理詩 燒焦的思慮

第二篇 當關係遇見愛

友達以上,戀人未滿

毒酒與磨娘精

馬戲團裡的馴獸師

說別人就是說自己

渴望真愛的女人

愛的俘虜

心理師的心理詩 愛情的道理

第三篇 孤獨的靈魂

吞了全世界的大食怪

曉凡夢蝶

關於美好人生的事情

獨角戲

Meta的早晨

心理師的心理詩 門後的安寧

第四篇 從心接納

我的阿公是隱形人

夢露與陽具恐懼症

我送你的長頸鹿咧?

飛舞的小精靈

心理師的心理詩 ...

第一篇 燒焦的思慮

焦慮的焦慮

葉青木

被套上緊箍兒的唐三藏

白鴿與黑鳥

生機盎然的人生

心理師的心理詩 燒焦的思慮

第二篇 當關係遇見愛

友達以上,戀人未滿

毒酒與磨娘精

馬戲團裡的馴獸師

說別人就是說自己

渴望真愛的女人

愛的俘虜

心理師的心理詩 愛情的道理

第三篇 孤獨的靈魂

吞了全世界的大食怪

曉凡夢蝶

關於美好人生的事情

獨角戲

Meta的早晨

心理師的心理詩 門後的安寧

第四篇 從心接納

我的阿公是隱形人

夢露與陽具恐懼症

我送你的長頸鹿咧?

飛舞的小精靈

心理師的心理詩 ...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 李嘉修

- 出版社: 大都會文化事業有限公司 出版日期:2017-11-01 ISBN/ISSN:9789869550031

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁

- 商品尺寸:長:210mm \ 寬:148mm

- 類別: 中文書> 心理勵志> 心靈雞湯

|