| FindBook |

有 7 項符合

終極環遊世界1的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

$ 255 |

世界遊記 |

$ 264 |

中文書 |

$ 264 |

主題旅遊 |

$ 270 |

環遊世界 |

$ 270 |

世界旅遊 |

$ 270 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

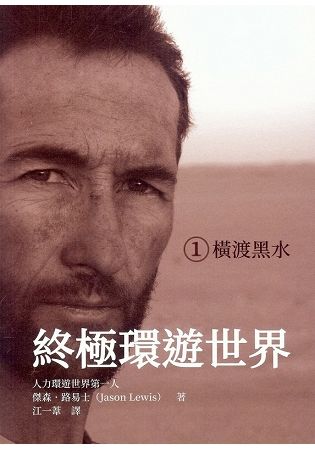

圖書名稱:終極環遊世界1

他在澳洲昆士蘭海岸遭受鱷魚攻擊,在太平洋中血液中毒,在印尼和中國得瘧疾,在喜瑪拉雅山上急性高山症發作。他在科羅拉多州 發生車禍,斷了兩條腿,幾乎致死,在蘇丹和埃及邊界被視為特務而遭監禁。

本書是⟪終極環遊世界⟫四部曲的首部曲,訴說了歷史上最寂寞、最嚴苛卻也最振奮人心、最無厘頭的旅行故事。僅以人身之力來環遊世界,被⟪泰晤士週日報⟫譽為「最後一位第一個環遊世界的偉大人物」。

他的挑戰不只來自肉體。科學家預測二〇三〇年時地球人口將來到八十三億,簡直是個「完美風暴」。冒險家傑森.路易士在旅途中接觸成千上萬學童,呼籲我們應該加強聯繫,擔負共同的責任,留給未來世代一個可棲的星球。

作者簡介

傑森.路易士(Jason Lewis)

英國冒險家,一九六七年生於約克郡,倫敦大學畢業。為人力環遊世界第一人(二〇〇七年),也是歐陸至北美人力橫渡大西洋第一人(一九九五年與Steve Smith共同完成)、直排滑輪橫越北美第一人(一九九六年)和腳踏船橫渡太平洋第一人(二〇〇〇年)。二〇〇七年《泰晤士報》(The London Times)、《運動雜誌》(Sport Magazine)和荒原路華(Land Rover)汽車年度運動員。英國倫敦大學、皇家地理學會和冒險家俱樂部研究員,著有《終極環遊世界》四部曲。個人網站www.jasonexplorer.com/

譯者簡介

江一葦

自小夢想環遊世界,走過半個地球,無法出門的時候,就在書中和雲端上旅行。

|