出版序

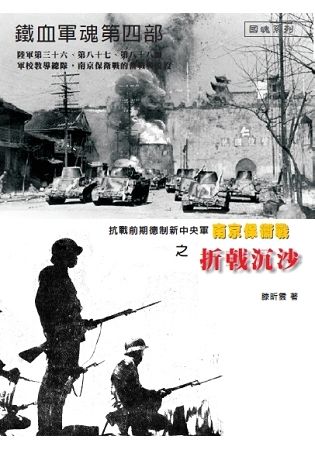

《鐵血軍魂》系列,為老戰友軍事文粹所出版之圖書類中,專以描述、分析中華民國大陸時期,南京國民政府在德國軍事顧問的輔助指導下,以德制標準與編裝,所編練的一支趨近於現代化的新式中央軍。第一部《蓄勢待發》介紹南京時期的建軍過程與部隊型態;第二、三部《浴血淞滬》則描述國府運用這一批德制標準新式中央軍,投入在淞滬會戰中的實戰表現。本書為第四部,也就是《鐵血軍魂》的最後一部,記述這批採用德制化程度最深、歷史最悠久的國軍常備部隊,被層峰指定參加南京保衛戰,在壓倒性優勢日軍的陸空火力猛烈攻擊下,如何奮起抗敵,雖遭致慘重損失仍堅持不懈,乃至最後在紛亂的總撤退中潰滅。這批南京時期現代化建軍的德制中央軍,至此畫下句點。

南京保衛戰,在八年抗戰史上,被歸類為京滬戰役的一部分,就抗戰中之歷次各大戰役與會戰,南京保衛戰之規模未能名列其中;又由於此前的淞滬會戰規模之浩大與影響之深遠,世人均將焦點投放其上。而南京保衛戰又完結在衛戍軍潰散於長江岸邊,以慘敗收場,一般而言,失敗的戰例,人們總是傾向諱於談論。接下來即發生了慘絕人寰的南京大屠殺,此一震驚世界的反人類罪行,便全然取代了南京保衛戰的軍事作戰部分,成為本次歷史事件最受矚目的部分。在這種情形之下,南京保衛戰的戰鬥過程,守軍在其間的奮戰與犧牲,即因此而遭到長期的忽略。

這是筆者長久以來的一個願望,將南京保衛戰的完整過程,用自己撰寫的文字記述下來,流傳於世間。於是,本書的重點即放在對整個戰役的完整描述,用軍事觀點來檢視南京保衛戰中的若干富爭議性的議題,客觀嚴謹的探求本次戰役的真實樣貌。關於這點,本書採用了大量的中日雙方的官方檔案戰鬥詳報、當事人回憶文章等,詳實對照比較,盡可能將戰鬥的全貌拼湊出來。在這個過程中,中日雙方資料所顯示的戰況描述很多時候不盡然能夠吻合,這時就要以雙方資料披露之資訊為本,對於其中兩者所無法重合的間隙,或者所產生的空白,利用軍事邏輯以及戰術思維,在符合史實因果的標準下,進行推測與評述,加以填補。

由於參加南京保衛戰的國軍部隊,多為南京時期採用德式編裝操典的新制國軍部隊,故南京保衛戰可以算是德式中央軍建軍史的最終末章。這些部隊諸如陸軍第三十六師、第八十七師、第八十八師,還有爾後名列國軍五大王牌的第七十四軍,當然最重要的應屬作為德式操典編裝的示範單位-中央軍校教導總隊。由於國軍調整師的完整介紹,已經在前幾部的《鐵血軍魂》中敘述,本書內容除了描述南京保衛戰的全般戰鬥過程外,內文中的一大重點,即放在教導總隊其在南京保衛戰中的戰鬥表現之上。我們將使用一個專章來詳細介紹教導總隊在金紫山一線的防禦作戰,以此來檢視德式操典訓練以及編裝,當運用在國人所組建的新式部隊時,其適用性以及效能之高下。

本書的另一大特點,為在參考參戰雙方的官方資料時,還輔以當時的南京暨周邊地區的老地圖作為戰況研究的依據。感謝中央研究院人文社會科學中心地理資訊科學專題研究中心所提供的「南京城市歷史地圖」(HGIS in Nanjing),供給了筆者十分詳盡的民國二十年代當日南京城以及周邊地區的全般自然與人文地理概況,於是對於當年的軍事佈置與戰局發展,就不僅限於書面文獻資料上的文字描述,而能夠在地圖的輔助下,建構出一個趨近於真實的戰場圖像。

希望本書確實能夠帶給相關歷史/戰史研究者以及一般讀者,一部耳目一新的南京保衛戰完整戰史。

| FindBook |

有 6 項符合

鐵血軍魂 第四部:抗戰前期德制新中央軍南京保衛戰之折戟沉沙的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 289 |

戰爭總論 |

$ 299 |

中文書 |

$ 299 |

軍事 |

$ 306 |

概論 |

$ 306 |

社會人文 |

$ 306 |

Social Sciences |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:鐵血軍魂 第四部:抗戰前期德制新中央軍南京保衛戰之折戟沉沙

民國二十六年十一月,淞滬會戰因日軍在杭州灣登陸,而不得不實施總撤退。國軍第三戰區各兵團分向後方國防線轉移,然而在日軍陸海兵力的進擊之下,吳福、錫澄國防線相繼撤守,在這種情況下,防守南京的議題提前浮上檯面。國軍高層最後決議固守南京。南京衛戍軍係由國府在抗戰以前組建的德式中央軍核心部隊所組成,舉凡陸軍第三十六師、第八十七師、第八十八師,以及作為德式建軍示範部隊的中央軍校教導總隊,承擔了防禦首都的艱難任務。本書即是為您介紹,南京保衛戰的完整過程,以及這支被視為國民政府最趨近於現代化的部隊,如何在南京保衛戰中奮戰拒敵,迄至最後的覆亡。

本書特色

1. 對於戰史的記述,從大戰略層次到野戰戰略層次、戰術層次,一直到戰鬥之細節,乃至武器裝備等,都有詳實的描述,是一部全方位記載的戰史專論。

2. 參考我方與日方之文獻史料撰寫而成,平衡記述,且就史論史,客觀不偏頗。

從軍事觀點檢視整場戰役的過程,規避一般歷史著作中對於戰史研究上所可能產生的盲點,深入淺出,更能夠切中歷史關鍵因素。

TOP

作者序

出版序

《鐵血軍魂》系列,為老戰友軍事文粹所出版之圖書類中,專以描述、分析中華民國大陸時期,南京國民政府在德國軍事顧問的輔助指導下,以德制標準與編裝,所編練的一支趨近於現代化的新式中央軍。第一部《蓄勢待發》介紹南京時期的建軍過程與部隊型態;第二、三部《浴血淞滬》則描述國府運用這一批德制標準新式中央軍,投入在淞滬會戰中的實戰表現。本書為第四部,也就是《鐵血軍魂》的最後一部,記述這批採用德制化程度最深、歷史最悠久的國軍常備部隊,被層峰指定參加南京保衛戰,在壓倒性優勢日軍的陸空火力猛烈攻擊下,如何奮起...

《鐵血軍魂》系列,為老戰友軍事文粹所出版之圖書類中,專以描述、分析中華民國大陸時期,南京國民政府在德國軍事顧問的輔助指導下,以德制標準與編裝,所編練的一支趨近於現代化的新式中央軍。第一部《蓄勢待發》介紹南京時期的建軍過程與部隊型態;第二、三部《浴血淞滬》則描述國府運用這一批德制標準新式中央軍,投入在淞滬會戰中的實戰表現。本書為第四部,也就是《鐵血軍魂》的最後一部,記述這批採用德制化程度最深、歷史最悠久的國軍常備部隊,被層峰指定參加南京保衛戰,在壓倒性優勢日軍的陸空火力猛烈攻擊下,如何奮起...

»看全部

TOP

目錄

第一章戰前態勢與南京攻守之決策

上海總撤退與防守南京之議

日軍攻略南京之決策

南京衛戍軍組成與防禦計畫

南京保衛戰中的德造裝備部隊

關於南京防禦問題之探討

江陰要塞的戰鬥及其影響

第二章 外圍防線之戰鬥與撤守

日本華中方面軍向南京進擊

蔣委員長脫離南京危城

外圍戰鬥展開

向核心陣地轉移

第三章 白熱化之複廓陣地戰鬥

南京城牆與現代戰爭

光華門的戰鬥

日軍華中方面軍之勸降

雨花臺與中華門

第二軍團與烏龍山要塞的奮戰

第四章 南京衛戍軍總撤退

衛戍軍撤退命令頒布

衛戍司令長官部的撤退與脫險

重裝備的撤退...

上海總撤退與防守南京之議

日軍攻略南京之決策

南京衛戍軍組成與防禦計畫

南京保衛戰中的德造裝備部隊

關於南京防禦問題之探討

江陰要塞的戰鬥及其影響

第二章 外圍防線之戰鬥與撤守

日本華中方面軍向南京進擊

蔣委員長脫離南京危城

外圍戰鬥展開

向核心陣地轉移

第三章 白熱化之複廓陣地戰鬥

南京城牆與現代戰爭

光華門的戰鬥

日軍華中方面軍之勸降

雨花臺與中華門

第二軍團與烏龍山要塞的奮戰

第四章 南京衛戍軍總撤退

衛戍軍撤退命令頒布

衛戍司令長官部的撤退與脫險

重裝備的撤退...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 滕昕雲

- 出版社: 老戰友工作室 出版日期:2018-06-01 ISBN/ISSN:9789869568913

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:288頁 開數:18

- 類別: 中文書> 歷史地理> 軍事

|

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)