一位「敵基督」哲人朝向命運嘶聲吶喊的另類「阿們!」──《瞧,這個人》導讀【摘錄】

文╱葉浩(國立政治大學政治學系副教授、PHEDO 台灣高中哲學教育推廣學會首任會長)

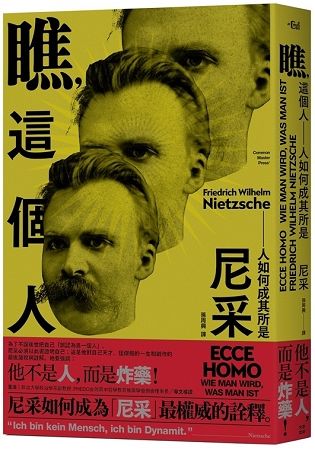

一本關於尼采何以是「尼采」的創作

尼采的《瞧,這個人──人如何成其所是》是他的最後一部作品,寫於一八八八年義大利古城杜林(Turin)的秋天。十二月六日該書大功告成之後,人們關於他的記載就只剩下兩件不尋常的事蹟:十二月二十七日,在房間裡裸身跳舞,以及隔年一月三日在街上抱住一匹正在被鞭打的老馬,然後精神崩潰被送入療養院。直到一九○○年八月二十五日辭世之前,他的神智不曾清醒過來──其緣由有人說是因為他曾宣告「上帝已死」並以詆毀基督教為職志,發瘋不過是一個無神論者的現世報;同情尼采的人則說,他不僅如同耶穌般深愛世人,也憐憫其他生靈,但終究承受不了這個充斥虛偽、缺乏真愛的世界而發狂;亦有學者持續拿著精神醫學的放大鏡,試圖從這本書的內容找尋作者身染梅毒最終發病的證據。

然而,根據尼采所言,這本書既是一本關於自己的理解,也是寫給後人理解自己的讀物,而且是一個試圖與未來那些肯定會誤解自己的讀者們爭奪關於自己思想與人生的詮釋權之努力。換言之,尼采深知自己「不合時宜」的哲學終將被誤解,甚至身為一個人也總是「一再被誤認為另一種人」,因此有必要替自己的哲學註解,替自己的生命故事做出最權威的詮釋,因此才寫了這本書。毫不意外地,一個值得如此書寫的人,後人肯定會繼續對他的思想與事蹟做出不同的理解。更何況,這本書的內容不乏虛構的成分(例如宣稱自己是一位波蘭貴族)。

整體而言,人們可以從底下三個不同的角度來閱讀本書。

首先,《瞧,這個人》可被理解為一本關於尼采主要著作的導讀。作者以過半的篇幅,針對《悲劇的誕生》(一八七二)、《不合時宜的考察》(一八七三─七六)、《人性的,太人性的》(一八七八)、《曙光》(一八八一)、《快樂的科學》(一八八二)、《查拉圖斯特拉如是說》(一八八三)、《善惡的彼岸》(一八八六)、《論道德的系譜》(一八八七)、《偶像的黃昏》(一八八八)、《華格納事件》(一八八八)等著作一一解釋其寫作動機與目的。此時的尼采某程度上也是個讀者,不僅不斷讚歎自己作品的卓越超群,也認為自己無論在外在容貌或內在精神上,都處於最好的時刻,人生正值收割的大好季節。除了同樣完稿於豐收的一八八八年之《敵基督者》以及文集《尼采對上華格納》之外,本書點評了尼采生前的主要作品。

再者,本書當然也是一本自傳。除了上述針對主要著作的點評之外,《瞧,這個人》的另外一半篇幅包括了四篇文章,旨在分別說明自己為何如此有智慧、為何如此聰明、為何能寫出如此好書,以及為何是人類的共同宿命。如果說,書名暗示了尼采對自己人生的「蓋棺論定」,那內文宣稱自己「不是一個人,是炸藥」,歷史終將以他作為區分的最後一篇,甚至作為結束的最後一句話「人們真的了解我了嗎?──與被釘上十字架那一位對抗的狄奧尼索斯」,無疑更加強化了此一印象。絕大部分的讀者,想必難以不把焦點放在書名的影射,然後沿著尼采將自我類比為耶穌這一條線索去閱讀。是故,我們也不難理解何以總有醫生與學者不顧精神分析之父佛洛伊德的反對,將本書當作尼采發瘋的證據來進行個案研究。尼采的狂妄,過度自我感覺良好,乃至給人以「先知」甚至「世界救贖者」自居的印象,皆被視為梅毒入侵腦部後的初期症狀。

最後,有別於上述兩種閱讀都假定文字表面意思與作者意圖的一致性,人們可以更後設地看待《瞧,這個人》,也就是把這本書理解成尼采的另一種哲學風格的創作嘗試。事實上,多數學者認定尼采的哲學思考在《瞧,這個人》之前已經完成,所以這本書並無新意。尼采本人的說法似乎也印證如此。他在序言當中強調《查拉圖斯特拉如是說》是他「給予人類迄今為止最大的餽贈」,是人類史上兀自矗立的巔峰之作。至於他一再聲稱自己思想當中最玄妙的「熱愛命運」(amor fati)早在《快樂的科學》一書已有清楚的闡釋。甚至,尼采曾說,《善惡的彼岸》的內容不過是《查拉圖斯特拉如是說》的另一種說法,而《論道德的系譜》的目的在於進一步針對前者的釐清。鑒於「熱愛命運」的實踐是一個人是否真正克服了「永劫回歸」並超越了「善」、「惡」二元對立思維,從而「重估一切價值」的關鍵檢測,我們似乎無需在本書當中尋找新的哲學思想或概念。

不過,正如作為《查拉圖斯特拉如是說》的「另一種說法」之《善惡的彼岸》其實也提出了許多充滿格言與寓言的前者所不能表述的哲學論證;且《論道德的系譜》釐清《善惡的彼岸》的方式是透過批判基督教的倫理道德,來實踐超越善惡的思維,同時並示範「系譜學」作為一種哲學方法;即使關於同樣的想法與概念,以不同的方式來表述也將有不同的意義,重點在於:《瞧,這個人》這一本書是否採取了另一種表述方式?抑或,作為一本自傳體的作品,尼采是否藉此增添了什麼其他方式所不能表述的內涵?

本書副標題「人如何成其所是」或許是關鍵所在。尼采曾於《快樂的科學》當中處理過同樣的主題,一方面嚴謹地論證一個人何以「必須成為真正的自己」,一方面闡釋何以「生命並非一場論證過程」,而是關於「自我」的藝術創作,最後並大聲疾呼,我們真正想當的是「自己生命的詩人」! 當然,這是一種比喻,但不是意在凸顯詩人如何將深刻的親身經歷注入字句的比喻,而是強調為自己的人生注入一種「風格」的具體生活方式。

是故,人若要不枉此生,必須成為自己,而成為自己不僅是我必須由自己所創造,而且還必須創造一個具有獨特風格的自己,如同一個具有藝術價值的創作。循此線索來閱讀《瞧,這個人》,讀者首先當關注的不再是本書是否提出了新的概念,亦或關於尼采的生平的描繪是否準確,是否符合史實,而是作者試圖替自己的生命注入什麼樣的風格,使其人生故事成為一個獨特的藝術創作。換言之,風格一事無關「真實」與否,而是關乎其藝術價值與獨特性。甚至,某程度虛構或省略不提也是一種必要。

尼采與其真敵人和假朋友

對立的存在以及關於兩相對立事物的認識,乃尼采的智慧之鑰。於是他在《瞧,這個人》第一篇文章如是說,「我知道兩者,我就是這兩者」──唯有如此,才讓他得以從殘酷的命運與無限循環的病痛當中獲得一種唯有真正的「辯證法家」(Dialektiker)才能有的清晰思緒,才能冷靜地深思事物的道理。然而,終身孤獨的哲人也想把這一把鑰匙分享給朋友。甚至,他就像希臘神話中的普羅米修斯(Prometheus)那樣,亟欲送火給人類,正如底下出自《偶像的黃昏》的一段話所暗示:

我們可以如是設立一個最高的命題:如果一個人要創設道德,就必須有絕對欲求其對立面的意志。這便是我探索最久的一個巨大且駭人聽聞的難題!

這個命題或難題,讓尼采筆耕不輟,也是他一次又一次豎立起與主流價值觀相對的反面事物的真正理由。

於是,我們在《悲劇的誕生》看到了狄奧尼索斯與阿波羅代表兩種美學典範,在《善惡的彼岸》看到「哲學家」與「哲學學者」的差異,在《查拉圖斯特拉如是說》看到了下山傳講與登山寶訓,以及自

我超克的超人哲學與上帝拯救人類的基督教的對立,《論道德的系譜》之中「奴隸道德」與「主人道德」的對立,在《華格納事件》和《尼采對上華格納》看到了他重新詮釋過的自己與華格納的對立,以及本書《瞧,這個人》當中「德意志精神」與「自由精神」(freier Geist)的對立,以及他結束哲人作家身分的最後一句話──「人們真的了解我了嗎?──與被釘上十字架那一位對抗的狄奧尼索斯」。除此之外,尼采也在《快樂的科學》立起「價值創造者」與「虛無主義者」的對照,以及《敵基督者》一書當中為許多讀者所忽略的「耶穌基督」與「聖徒保羅」之對立。

事實上,面對上述種種的對立時尤須注意,尼采的目的之一在於迫使我們自行針對我們至今所相信的一切價值進行「重估」,但不是去「否定」一切價值,是去「創造」新的價值,而不是從此遁入虛無主義(nihilism),並宣稱世界上沒有任何真正的價值。換言之,看到了事物的「反面」,立即就說一切都是「假的」,甚至從此不再相信世界上存在有任何的「真」(real),或絕非上述尼采所說的「辯證」意義。

如果將尼采豎立的反面事物,理解成一棟建物,當我們看到了尼采在其正對面也打造了一棟建物,首先必須思索兩者的形式與內容上的異同之處,然後掌握了兩者的各自優劣,才稱得上他所謂的「十分冷靜地深思了各種事物」之後所下的判斷。這一種辯證,當然也涉及了肯定與否定,但,必須是走到側面去端詳兩者,做出的正確選擇。更具體地說,尼采確實在基督教對面豎立一個類似宗教的價值體

系,不過,身為讀者的我們必須走到側面,嚴謹地評估超人哲學與救贖神學的根本差異,然後小心翼翼地跟隨著作者留下的仿諷線索,開始逐步剔除掉形式上下山傳講與登山寶訓的類似之處,抽絲剝繭地拆解《查拉圖斯特拉如是說》一書所有類似宗教的敘事框架,或說拆解尼采所精心虛構的一個舞台──唯有如此,尼采才會掀開查拉圖斯特拉的面具,真誠地擁抱讀者為「朋友」。

當一切都拆穿之後,其實只剩下一個關於人生赤裸裸的真相:基督教所謂的「救贖」、「真理」、「永生」、「靈魂不朽」以及據此所建構的彼岸與概念大樓,並不存在;此岸的人生才是我們唯一所擁有,必須珍惜的一切,而且必須替自己創造人生的「價值」,打造屬於自己,獨一無二的人生。同理,所有預設一種世界預埋了「真理」等待我們去挖掘的世界觀,都是「基督教世界觀」的殘留!即使以為自己遠離了黑暗的基督教世紀,啟程航向具有「美感」的「純粹」真理的自然科學家也不例外,因為那也預設了一個絕對客觀的「實體」,以為所謂的「科學真理」可以如同鏡子般清楚且完整地呈現,其知識可以天衣無縫地與世界本相吻合,化約成一道道的「數理公式」,而人類的語言也正好可以準確地捕捉真實世界的片段,人類的大腦認知結構也這麼巧合地能夠完整無誤地認識外在世界──事實上,這一切預設,都是承襲了基督教世界觀而不自知的結果,甚至還以為自己是基督教的對立面!

事實上,就連「無神論」也是如此。當《快樂的科學》藉由瘋子的口宣告「上帝已死」的時候,他說的是:上帝被所有的人殺了!他們謀殺的方式是以為上帝必須存在時空當中,可以讓我們任意觸摸,

因此當他們找不到的時候,就認為祂已經死去,其實愚蠢。據此,標榜科學理性的啟蒙運動,不是真正的人類曙光。康德的「唯心論」及其友人試圖藉此打造的「德意志精神」因此也不是真正的「自由精神」;反之,還在展現「真理意志」努力建構一套絕對客觀的形上學之哲學家,離自由尚遠,甚至也稱不上真正的「哲學家」。理解至此,讀者或可理解尼采為何在《論道德的系譜》當中說道:

所有這些毫無血色的無神論者、敵基督者、無道德論者、虛無主義者……他們肯定相信自己已盡可能地從苦行理想當中解放出來,這些「自由,非常自由的精神主體」……──如果我猜對任何謎題的話(我希望這個命題可以證實如此),他們遠遠不是自由的靈魂,因為他們依舊相信真理。

尼采眼中,此時那些宣稱自己手上握有真理的人,若非無知,就是假先知。然而,他似乎把最愚蠢的位子留給了宣稱信仰上帝的「敵基督者」(anti-Christian)。他們一共殺了上帝兩次。第一次是耶穌被虔

誠的信徒釘上十字架。這是誤殺,因為他們連「道成肉身」的上帝都認不出來。第二次則是耶穌被認定為「基督」(救世主)之後又在「使徒保羅」(St. Paul)的手上死了一次。這一次是因為這一位召基督徒到萬國傳福音的聖徒,根據尼采的理解,根本誤解了耶穌的福音真諦:耶穌來是為了彰顯一種「新的生活方式」,而且他親自示範,以犧牲自我的方式實踐了「愛人」的可能以及最高境界。然而保羅卻把如此具體的生命意義,轉化為一套宗教,讓人以為重點在於「信靠」上帝,才能戰勝原罪與私慾,導致了聖奧古斯丁(St. Augustine)進而建構起一套抽象的基督教神學,最後再讓馬丁.路德(Martin Luther)高舉「因信稱義」,一步步將原本耶穌以具體行動作為聖愛的印記,轉化為基於「內在動機」並期待聖靈從外協助的「信仰」──然而,內在戰場上最需要的不是外力,而是仰賴真正的「權力意志」,憑己力克服「老我」,才能展現「新我」的真正的自由與尊嚴。

按此描述,因為採取行動效仿耶穌才必須以「平安!」作為暗語的使徒情誼消失了。取而代之的是牧師一次又一次宣告「信就是所望之事的實底,未見之事的確據」,然後信徒行禮如儀,齊喊一聲「阿們!」的崇拜,是為禮拜。

至此,讀者應當也不意外在《敵基督者》一書讀到對於耶穌的讚賞。事實上,耶穌幾乎是尼采筆下在行為上最接近他自認為「最內在的本性」,人類歷史上真正能稱得上真正「新穎、獨特,無可比擬,自

我立法、創造自我的人」──是的,只是一個「人」,不是「基督」,也因此,他最後決定把自己的生命故事詮釋成耶穌基督的對照,當另一種類的敵基督者。一方面,為了讓讀者看到這樣的生命理想依然可能,未來仍是一個開放的世界;人可以超越人性,克服自己,繼續創造歷史。另一方面,也暗示了自己如同耶穌一樣,生前必然百遭誤解,因為自己的時代尚未來臨。於是有了本書──《瞧,這個人》。

然而,雖然看透事物兩面性、但卻飽受孤寂的尼采,期待與人分享手上的智慧鑰匙,不過人們似乎不願意從對立面走向側面去思索與判斷,再回到尼采。正如他在《瞧,這個人》序言最後借用查拉圖斯特拉的一句話:

現在我要你們丟掉我,去尋找你們自己;唯有當你們把我徹底地否定,我才願意回到你們身邊……

換言之,讀者必須自行剔除尼采仿諷文體當中類似另一面的地方,從中提煉出的真正智慧,其實也就是──「熱愛命運」。這是尼采無限次跌倒與爬起,無限次絕望與希望之間,搜索靈魂,千錘百鍊下來的結晶,也是他個人展現不依賴上帝即可達至崇高的生命境界,替人類保有一個高貴姿態的方式,所以是一句另類的「阿們!」

然而,人們似乎更樂於從他手上接過鑰匙,但不願意跨出自省的一步;例如,樂於接受查拉圖斯特拉從山上下來傳講真理,如同耶穌的登山寶訓,只是道理相反。但這是尼采所最厭惡、基督徒身上常見的「教條主義」(dogmatism)。亦或,人們看透兩面性之後,直接宣稱世界上沒有真理,一切都只是各說各話,宛如自己這一句話本身就是真理,殊不知其中的邏輯矛盾。這種極其膚淺的「相對主義」(relativism),是尼采提醒人們必須小心的虛無主義來源,更是一個人放棄思考的表現。

| FindBook |

有 8 項符合

瞧,這個人:人如何成其所是【詳注精裝本】的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 230 |

二手中文書 |

$ 250 |

社會人文 |

$ 253 |

哲學 |

$ 253 |

德奧哲學 |

$ 253 |

哲學 |

$ 253 |

Social Sciences |

$ 281 |

中文書 |

$ 282 |

西方哲學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:瞧,這個人:人如何成其所是【詳注精裝本】

「我不是人,而是炸藥!」

關於尼采如何成為「尼采」最權威的詮釋

「我為什麼如此智慧」、「我為什麼如此聰明」、「我為什麼能寫出如此好書」,以及「我為什麼是命運」,這不是瘋言囈語,而是尼采《瞧,這個人》的篇章標題,是尼采對自己第一人稱的自問自答。

一八八九年一月,尼采精神崩潰;一九○○年八月十五日,他的心臟停止了跳動,但他對這個世界的影響,才正要展開。

一八八八年是尼采意志清楚的最後一年,在這一年他密集地寫了五部作品,其中一部就是《瞧,這個人》,書名懷有深意地將耶穌與自己做了對照。他在該年十月底開始寫作本書,直至十二月初即完稿,這本書也就成為了他在思想上告別這個世界的最後之作。

彷彿預料自己將遭受百般誤解,為了與後人爭奪對於自己的詮釋權,為了不讓後世把自己「誤認為另一個人」,尼采在這部最後的作品中逐一點評了自己的重要代表作,回顧了自己的思想與一生。因而本書是尼采對於其著作和人生的最後巡禮與回眸,是一部「夫子自道」之作,可謂其「精神自傳」,乃是對他自己的天才、寫作與思想的整體總結與反思,也是對尼采如何成為「尼采」最權威的詮釋。

如同希臘神話中的普羅米修斯盜火給人類,尼采以「炸藥」自喻,逼迫人們不可停止對於世界與生命的思考,然而我們真的讀懂他了嗎?人們真的理解了這位「與被釘上十字架者對抗的狄奧尼索斯」嗎?

在悠長的哲學史中,尼采無疑地為自己的思想與寫作建立了清楚的品牌。在他表面上可能令人望之生厭的自大口吻底下,其實蘊含了他的深層關懷。

他在《瞧,這個人》書中將他的《查拉圖斯特拉如是說》稱為「我給予人類迄今為止最大的餽贈」,但他更警醒讀者:「難道查拉圖斯特拉不是一個誘惑者嗎?」「小心謹防查拉圖斯特拉!」「也許他欺騙了你們!」

尼采其實不要讀者成為查拉圖斯特拉的信徒,也不要讀者成為他的信徒。正如他自己所說的,他沒有豎立新的偶像,他只是推翻偶像,他要讀者成為他們自己,成為自己生命的詩人,這才是一名真正的尼采主義者。

雖然尼采是上上個世紀末的人物,距離當下超過一個世紀,但完全無礙於我們將他視為同一時代的作家。在一切信仰、價值更趨分崩離析的當代,真理早已遠離這個世界,一切只是各說各話,這種膚淺的「相對主義」正是尼采提醒人們必須小心的虛無主義根源。

於是我們可以說:「這個世界,仍活在尼采的時刻!」

【本書特色】

■ 佛洛伊德將《瞧,這個人》定義為「大師之作」:「尼采的這部作品相當令人佩服,應該視為大師傑作好好保存。」

■ 本書直接譯自尼采德文原著,並參酌利科版《尼采著作全集》及Walter Kaufmann的英譯本,加入大量注釋,是極為信實周延之中文譯本。

■ 特別收錄國立政治大學政治學系葉浩教授專文導讀。

「閱讀《瞧,這個人》,讀者首先當關注的不再是本書是否提出了新的概念,亦或關於尼采的生平的描繪是否準確,是否符合史實,而是作者試圖替自己的生命注入什麼樣的風格,使其人生故事成為一個獨特的藝術創作。……採取此一角度來閱讀本書,不僅有了一種以尼采的思想、真實經歷以及自我敘事三者共同構成的一個立體的閱讀對象,也因此在讀者與作者之間構成了另一層尼采與試圖理解他的人之間的關係。這層關係或許才是尼采謀劃本書時的真正意圖,也是終將決定我們是否能成為尼采的朋友之關鍵。」

──葉浩

作者簡介:

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900)

尼采曾說,「有些人是死後才得以誕生的」,他自認屬於他的時代在他生前尚未到來。他的這句話不僅說明了自己的命運,更預言了他對後世的影響。

尼采犀利的文字如投槍一般,往往直擊人們的內心,宛如當頭棒喝。他就像一面鏡子,甚至是一面放大鏡,可以映照、放大人們內心深處的焦慮,不斷地要求人們思考當前的生命處境,正面迎向世界的挑戰。

他所留下的著作並非為此時、此地而發,弔詭的是――這完全無礙於今日讀者將其視為同時代的偉大作家。

導讀者簡介

葉浩

英國倫敦政經學院政治哲學博士、國立政治大學政治學系副教授、美國哈佛大學訪問學者,PHEDO 台灣高中哲學教育推廣學會首任理事長、民視「哲學談,淺淺地」節目共同主持人。

譯者簡介:

孫周興

浙江大學哲學博士,現任同濟大學人文學院院長。海德格與尼采哲學研究學者,譯有多部海德格與尼采的重要著作,包括海德格的《路標》、《林中路》、《在通向語言的途中》,以及尼采的《悲劇的誕生》、《權力意志》等書,並主編中文版《尼采著作全集》。

TOP

章節試閱

一位「敵基督」哲人朝向命運嘶聲吶喊的另類「阿們!」──《瞧,這個人》導讀【摘錄】

文╱葉浩(國立政治大學政治學系副教授、PHEDO 台灣高中哲學教育推廣學會首任會長)

一本關於尼采何以是「尼采」的創作

尼采的《瞧,這個人──人如何成其所是》是他的最後一部作品,寫於一八八八年義大利古城杜林(Turin)的秋天。十二月六日該書大功告成之後,人們關於他的記載就只剩下兩件不尋常的事蹟:十二月二十七日,在房間裡裸身跳舞,以及隔年一月三日在街上抱住一匹正在被鞭打的老馬,然後精神崩潰被送入療養院。直到一九○○年八月二十五...

文╱葉浩(國立政治大學政治學系副教授、PHEDO 台灣高中哲學教育推廣學會首任會長)

一本關於尼采何以是「尼采」的創作

尼采的《瞧,這個人──人如何成其所是》是他的最後一部作品,寫於一八八八年義大利古城杜林(Turin)的秋天。十二月六日該書大功告成之後,人們關於他的記載就只剩下兩件不尋常的事蹟:十二月二十七日,在房間裡裸身跳舞,以及隔年一月三日在街上抱住一匹正在被鞭打的老馬,然後精神崩潰被送入療養院。直到一九○○年八月二十五...

»看全部

TOP

目錄

一位「敵基督」哲人朝向命運嘶聲吶喊的另類「阿們!」──《瞧,這個人》導讀╱葉浩

序言

在這個完美的日子裡

我為什麼如此智慧

我為什麼如此聰明

我為什麼能寫出如此好書

悲劇的誕生

不合時宜的考察

人性的,太人性的

曙光

快樂的科學

查拉圖斯特拉如是說

善惡的彼岸

論道德的系譜

偶像的黃昏

華格納事件

我為什麼是命運

譯者後記

尼采生平年表

延伸閱讀書目

序言

在這個完美的日子裡

我為什麼如此智慧

我為什麼如此聰明

我為什麼能寫出如此好書

悲劇的誕生

不合時宜的考察

人性的,太人性的

曙光

快樂的科學

查拉圖斯特拉如是說

善惡的彼岸

論道德的系譜

偶像的黃昏

華格納事件

我為什麼是命運

譯者後記

尼采生平年表

延伸閱讀書目

TOP

商品資料

- 作者: 尼采 譯者: 孫周興

- 出版社: 大家出版 出版日期:2018-04-03 ISBN/ISSN:9789869577588

- 語言:繁體中文 裝訂方式:精裝 頁數:224頁 開數:14.6*21.6 cm

- 類別: 中文書> 哲學宗教> 西方哲學

|