後記

一九三九年,亨利.馬諦斯(Henri Matisse)在過世前十五年, 開始偏離傳統畫風,研發起新的藝術技法。馬諦斯將上了五顏六色的膠彩紙剪碎,然後再加以排列組合成圖像。他先用大頭針固定紙片,再用漿糊黏起,通常直接貼在牆上。他不再使用畫架和畫布。剪刀成了他的主要工具,而非畫筆。

這手法有點像拼貼及馬賽克的結合,這麼做是有苦衷的。年屆七十的畫家視力大幅衰退,也是原因之一。況且,一九四一年大病一場後,他便以輪椅代步,時常下不了床。一日,他靈機一動,想在屋內打造一座「花園」,在工作室的牆貼上果葉茂密的森林。完工靠的是眾人齊力合作:馬諦斯請助理替紙張上色。他再也無法親手創作。

成品調性獨特,風格混雜,顯然比他的畫作還要抽象。他繼續把玩筆下一貫的相同元素:大自然、人體。只是,突然間躍生了另一種活力,躍生了截然不同的語言。

相較於畫布上的圖像,紙上的圖像更簡單、更粗糙,但需費煞苦心、花上複雜的工夫才能完成。認得出是出自大師之手,但風格丕變。循新技法和昔日畫作間的沿革,會發現這是個轉捩點,是激進的舉動。

對馬諦斯而言,剪紙不只是新技法,還可藉此思考形狀、顏色、構圖的可能性,加以擴張。是對藝術策略的再思。畫家說:「這趟旅程的條件,百分百不同。」他稱此技法為「以剪刀作畫」,並比擬作飛翔的經驗。

馬諦斯的新技法起初飽受眾人質疑。一名藝評家認為,它充其量只算是「愉快的消遣」。藝術家自己也不太確定。對馬諦斯來說,剪紙一開始是種練習,是種實驗。他循著一條未知的小路走,探索範圍愈來愈廣,意義何在自己也不清楚。儘管困難重重,這段期間他馬不停蹄地創作,碩果累累。他漸漸全然接納這個技法,貫徹始終,直到過世。

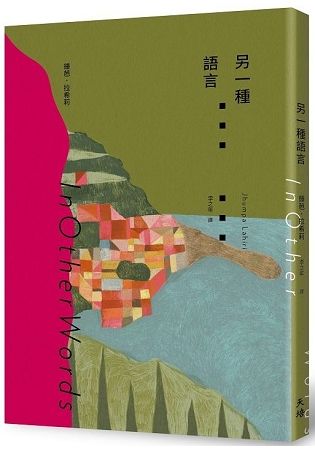

去年,《另一種語言》快告一段落時,我在倫敦看了一場展覽,內容是關於馬諦斯最後的創作階段。我與一系列抒情、大膽、多元的圖像相遇。我看見圖像與留白之間驚人的對話,也了解到留白,如沉默,也可有其意義。

紙上圖像相當精鍊,讓我震撼不已。沒有任何多餘的東西。接縫、裂紋表露無遺。圖像就這樣被剪碎,傳達出一種解構的意味,簡直有如暴力拆毀。但看起來卻和諧、安定,訴說著新的開始。先被剪開,再被重建,每個圖像都像是短暫、懸宕、脆弱之物,喚起其他組合、其他可能性。

逛展覽時,我看出這是一名某刻覺得需要轉換跑道,換個不同方式來表達自己的藝術家。他有股瘋狂的衝動,想拋下一種視域,甚至是特定的創作身份,以求得另一種視域、另一種身份。我想到自身的義大利文書寫:過程同樣棘手,成果跟我的英文作品相比,也只是雛形。

以另一種語言寫作,象徵著動手拆毀一切,象徵著新的開始。

***

《另一種語言》是我第一本直接用義大利文寫成的書。它在二○一二年秋成形,是我私下心血來潮、斷斷續續寫下的。當時,在美國住了大半輩子的我,剛搬到羅馬。我會說義大利文,但只略懂皮毛。我想精通這個語言。我有本筆記本,專門拿來用義語做關於義語的筆記。我寫下生字,寫下要學的文法規則,寫下令我怦然心動的句子。我按一貫的方式寫,從筆記本首頁寫起,填滿一頁又一頁。

同時,我也從最後一頁往前寫起,著手做另一種筆記,記下探究義語深幽的經歷,而非專記語言學的種種。這些筆記是匆匆寫下的,一連串塞在筆記本末頁的感想,簡直像是刻意不讓自己看到。

筆記逐漸化為句子,句子化為段落。有點像是日記,沒多想就寫下。我另外還寫了一本義大利文日記,在上頭記述我的日常生活及我對羅馬的印象。可是在這本,我僅描寫有感語言力量而發的情思。

到了春天,這本筆記本已被我寫滿。頭尾相遇。我買了新的筆記本,將第一本收入抽屜。我持續研讀義大利文,但不再從尾到頭記錄我的想法。翌年秋天,我拿出第一本筆記本,看到的是思緒大雜燴,是六十頁雜亂無章的文字。當時我已用義語寫了一點東西,也拿給幾位朋友看過。但筆記本的內容我不想跟任何人分享。

以下是摘自最後一頁、也是第一頁的筆記。

「語言如潮水,時漲時退,深奧難懂」

「字典伴讀」

「失敗」

「永遠在我身外之物」

重讀筆記時,我幾乎立刻就瞥見一條思路、一條邏輯,或許甚至還看見一條敘事弧。一日,為了釐清它們的意思,我在之前做的筆記上,寫下筆記。我發現待琢磨、待分析的點子。篇章、標題浮現心頭。我感覺到一種節奏、一種架構。沒多久,我就知道第一本筆記本的內容,將化成這本書。

我需要更多空間。我買了一本練習本。從十一月到五月,我差不多每週都在推敲新點子,直到搞定最後一個為止。我從未如此下筆神速、料事如神過,前方每一步早被我摸得一清二楚,這條路將帶我去何方,我心裡已有底。儘管費工,書寫時可是行雲流水,一揮而就。一切都異常清晰,除了最核心的元素,除了主題本身:語言。

***

要如何定義這本書?這是我寫的第五本書,也是初試啼聲之作。是目的地,也是起點。它以失缺為根基。從書名開始便隱含拒斥的意味。這次,我將本應用來書寫的已知詞語拒於門外,另覓他詞。

我認為這本書既優柔,同時也很大膽。是既私密又公開的文本。一方面,它是萌生自我其他著作。主題終究沒變過:身份認同、疏離、歸屬。但包裝與內容、身體與靈魂,全變了樣。

這是一本旅遊之書,不算是地景遊記,反倒像是心路遊記。講述離鄉背井的歷程、迷失的狀態、探索的心路。講述一段時而刺激、時而累人的旅程。這是段荒謬的旅程,畢竟,旅人從未抵達她的目的地。

這是一本回憶之書,充滿了隱喻。講述尋覓、成功、不斷吃敗仗的點滴。講述童年與成年,講述一段演化、或應説是革命的進程。這是一本關於愛與痛苦的書。講述新的獨立,還有同時出現的新依賴。講述協力合作,也講述孤獨境界。

不像我其他作品,這本書是源自我真實的親身體驗,而非虛構之作,除了兩篇故事外。我視它為一種語言自傳、一幅自畫像。娜塔莉亞.金斯堡在《Lessico famigliare》(《家訓》)的前言中寫道:「我什麼都沒編造。」此時引用這句話似乎正好。

話雖如此,從另一個角度來看,一切都是我編造的。用不同的語言寫作,代表了從零開始。它來自虛無,所以每個句子都看似無中生有。我費盡苦心將這個語言佔為己有、掌控它,過程跟創作很像──捉摸不定、毫無邏輯可言。但這並不算是真正擁有:它也算是虛構的一種。語言是真的,但我學它、用它的方式是假的。硬求來、硬習得的語彙,永遠會是異物,有如膺品,即使它並不是。

學義大利文時,我也再度學習寫作。我必須採用不同的手法。每走一步,義語便堵在我面前,限制我,同時也任我叛逆,任我僭越。這裡,又要舉一段娜塔莉亞.金斯堡在《家訓》寫過的話:

「我不知道這是否是我最優秀的作品,但它的確是唯一一本我在絕對自由狀態下寫出的作品。」

我認為我那更侷限、更稚拙的新語言,給了我更廣闊、更成熟的視角。這也是為何目前我仍持續以義語寫作。在這本書中,我談了不少自由與限制之間的矛盾關係。這裡我不想老調重彈。我寧可更近一步探討真實與虛構間的相互關聯,釐清自傳的問題。這問題,已困擾我多年。

***

起初,我是為了隱藏自己而寫。我想遠離我的文字,沒入背景裡。我寧可躲在字裡行間,偽裝起來,若隱若現。

我在美國成了作家,卻將第一個故事的背景設在加爾各答,一座我從未住過的城市,離我土生土長、更為了解的國家十萬八千里。為什麼?因為我和創作空間之間,需要距離。

剛開始寫作時,我以為著墨他人事較為清高。我怕自傳式的題材較沒創作價值,甚至好像是我偷懶似的。我怕講述自身經歷,會顯得自我中心。

在這本書中,我是頭一回當主人公。連個別人的影子也沒有。我以第一人稱躍然紙上,坦率地談論私事。我覺得在這本書中,自己赤身裸體,貼在新的語言上,歪七扭八,有點像是馬諦斯的「藍色裸女」系列畫作,那群剪下再拼貼起的女體。

我已好幾年沒讀過別人對我的評論。不過,我知道在某些讀者眼中,我是自傳作家。若我澄清自己不是,他們也不信,反倒堅持己見。他們說,既然我和我筆下大部分的角色一樣,都是印度人,我的作品顯然寫的就是自己。或者,他們以為任何以第一人稱寫成的故事,就一定是真實故事。

對我而言,自傳式文本是由作家親身經歷形塑而來,作家的生活和書中大小事相差不遠。每個作家都傾向描述自己所知的世界、自己認識的人,但自傳作品更絕。阿爾貝托.莫拉維亞來自羅馬,所以筆下許多故事的背景才會設在羅馬。他是羅馬人,如同他書中的人物。難道這就代表他筆下每個故事、每本小說中的人物,都在寫自己?我不這麼認為。

我花了一年多宣傳我的新小說《低地的風信子》(The Lowland)。小說中的人物的際遇,我未曾經歷過。發生在他們身上的事,從未發生在我身上。我知道書中主要的地方,情節也是依據真實事件改編,但事件本身我不記得,也沒印象。現實播下種子,其餘全由我想像。

記者或評論家不只一次當著我的面,堅稱我寫的是自傳小說。我憑空杜撰的情節與角色,竟然被視為在寫我自己,每次都令我咋舌,也令我惱火。

我寫的書,輪不到我來評。我只想區分創自作家知識與好奇的寫實小說,和自傳小説的不同。

《另一種語言》不一樣。書中一切幾乎都發生在我身上。我已解釋過,它的前身算是日記,算是一種私密的文本。它是我最貼身、也是最公開的作品。

就連我初次用義大利文寫的小說「換衣記」,寫的也是我自己。這我無法否認。故事以第三人稱寫成,雖稍作了修改,但主人公就是我。那個下著雨的午後,我來到那棟公寓。故事中描述的一切,都是我所見、所觀察。和主人公一樣,我弄丟了一件黑色毛衣,出盡洋相。我一頭霧水、焦躁不安,就跟她一樣。幾個月後,我將此真實經歷寫成一個故事。過了快兩年後所寫的「微光」,則是一則虛構的故事,但也是基於自身經歷:故事開頭主人公的夢,是我做過的夢。

我一直以為,比起直接取材現實,虛構可有更多創作自主權。我偏好操弄真相,卻也想原汁原味地如實呈現。身為作家,逼真對我來說非常重要。寫了這本書之後,我的想法卻變了。

虛構也可是個陷阱。憑空杜撰的人物,必須像是真實人物──難就難在這兒。描寫一個我從未住過的真實地方,營造出我不知曉的歷史時代,是個挑戰,尤其是在《低地的風信子》中。為了擬真那個世界、那個時代,我研讀了不少資料。從第一本書開始,我就營造了父母生長的城市加爾各答。對他們而言,那裡是個幾乎已消失的遙遠之地,因此我才想辦法透過書寫,來消弭距離,讓故土現形。

如今,我不再覺得非得將失落的國家歸還給父母。我花了好長一段時間,才接受我的書寫不必如此任重道遠。這麼看來,《另一種語言》可說是我以成年人的身份所寫的第一本書,從語言的角度來看,也是我以孩童的身份寫的第一本書。

身為作家,我仍鍥而不捨地追尋真相,但我沒那麼追究事實性的真理。在義大利文中,我逐漸往抽象靠攏。地處何方未明,到目前為止,角色都沒有名字,沒有特定文化身份。我想,如此一來,書寫便算得上是不被真實世界侷限。現在,我設定的背景較不明確。馬諦斯將他的新技法比擬作飛翔,這也是為何我明白他所言。書寫義大利文時,我覺得雙腳騰空,不再落地。

是什麼驅使我換新方向,朝較偏自傳、較抽象的書寫靠攏?我發覺,這說法自相矛盾。較私人的觀點及較迷離的筆調,是源自何方?肯定是源自語言。在這本書中,語言不只是工具,還是主題。義大利文一直是面具,是濾器,是宣洩管道,是手段。沒有疏離,我什麼都創造不了。正是靠著這個新疏離,我才得以真面目示人。

***

這本書令我又愛又恨,或許一直會如此。一方面我引以為榮。我跋涉好久,才走到這一步。字字都是我掙來的:一切都不是白白得來的。一切均來自我的決心。一路走來險阻重重。我能構思、起草、出版這本書,簡直有如奇蹟。這本書出自肺腑、表裡如一,我認為它是真品。

另一方面,我怕它是本膺品。我對它沒安全感,有點難為情。雖然現在它有了書封,也經裝訂,有形有體。我仍怕它是來亂的,甚至不知好歹。我不曉得究竟該不該繼續書寫義大利文。我的義語仍待精進,我也仍是個外國人。我來到義大利,是為了更瞭解我筆下的人物和我父母。我沒想到自己也成了外國作家。

既然書即將問世,不妨聽一下別人的反應,也挺有趣的。當我說我的新書是以義語寫成時,其他作家常以狐疑、幾近反對的眼光注視我。或許我錯了;我不知道人家會不會覺得這是條死路,或充其量是個「愉快的消遣」。有些人告訴我,作家永遠不該拋棄其主要語言,對僅略知皮毛的語言投懷送抱。他們說,如此劣勢,對作家、對讀者都不好。聽了這些意見,我好羞愧,不禁想趕快刪除每個字。

***

我是在寫了這本書之後,才知道雅歌塔.克里斯多夫(Ágota Kristóf)這個書寫法文的匈牙利裔作家。或許,先前不識她的文風和作品是最好的──不知道有她這個前例,就放手一搏。我先是讀《文盲》(The Illiterate)這本簡短的自傳式文本,她在書中暢談所受的文學教育及二十一歲時避難至瑞士的經歷。她學起法文,過程艱辛磨人。她寫道:

我從這裡起步,下苦功征服這個語言,過程漫長、艱苦,當然,也持續了一輩子。我已說法文說了逾三十年,寫了二十年,但我仍對它一無所知。說法文時總會犯錯,書寫時,還得不時查閱字典。

讀到這一段,我是既震驚又欣慰。這段也可是我的感慨、我的文字。

接著,我讀了她名聞遐邇的三部曲,從《惡童日記》(The Notebook)讀起,讀到愛不釋手。作者認為這本書是她的自傳,我則認為這實在是本傑作。她的文字精辟,文筆洗練、銳利,更是令我醉心不已。讀來震撼人心,力道之大,有如肚子挨了一拳。雖然我讀的是義大利文譯本,但隱含字裡行間的心血,就連在譯本中我也感受得到。我憑直覺感受到她跟我一樣,戴上語言面具後,覺得受束縛,同時也覺得自由。了解她的作品後,我感到安心,較不那麼孤獨了。我認為在這條路上,我遇上了一位嚮導,或許甚至是旅伴。

然而,我和她之間仍有著根本上的差異。雅歌塔.克里斯多夫是逼不得已才拋棄匈牙利語。她想被人閱讀,所以才用法文書寫。「我是身不由己,」作家解釋。她很後悔不能以母語寫作,因此老是將法文視為「敵語」。而我,卻是自願用義大利文書寫。我不想念英文,就算書寫英文游刃有餘,我也不眷戀。

由克里斯多夫的作品可知,自傳小說不見得寫實,想像與現實間的界線,是模糊不清的。三部曲的第三集《第三謊言》(The Third Lie)的主人翁說:「我試圖寫下真實故事,但正因故事真切,我才難以忍受,所以我不得不修改。」

即使是取材現實、貼切現實的小說,也並非真相,正如鏡中的影像並非血肉之軀。無論多寫實、多貼近事實,它仍是抽象的。套另一名跟克里斯多夫一樣,總愛在筆下把弄真實事件的作家拉爾拉.羅曼諾(Lalla Romano)的話來說,「在書中,什麼都是真的,什麼都不是真的。」

一切都必須重思、重塑。就算自傳小說是受真實事件、受記憶啟發,也必須精挑細選,毫不留情地剪裁。作家用筆書寫,但到頭來,要創出到位的風格,就必須像馬諦斯一樣,用把好剪刀來裁才行。

***

我的旅程即將告一段落。今年我必須離開羅馬,回到美國。我不想走。我希望能待在這國家,待在這語言中。

我已害怕和義大利文分離。同時,我也察覺到我和英文間,有著形式上的距離,我已未接觸英風三年之久。我決定只閱讀義語,也因而走上了這條新的創作之路。書寫來自閱讀。如今,儘管侷促,我還是偏好用義大利文寫作。即使我仍是半盲,有些東西倒是看得更清楚了。即使漂泊不定,我也覺得更有依歸。即使彆扭,我也覺得更自在。

這本書引我來到岔路,逼我抉擇,讓我明白一切都是顛倒、翻轉的。它問我:要怎麼前進?

我該繼續走下去嗎?我會為了義大利文而徹底放棄英文嗎?抑或,一回到美國,我就會重回英文的懷抱?

我要如何重回英文的懷抱?借鏡父母,我才明白一旦離開,就是永遠離開了。若我停筆,不再書寫義大利文,若我走回頭路,繼續書寫英文,恐怕會有另一種失落感。

我無法預知未來。我寧可享受這一刻,享受才剛告成的作品。儘管心有疑慮,我還是很高興能用義大利文寫書,並付梓出版。文本告一段落,審義語校樣時,我覺得好感動。也可説這是本道地的書,在義大利土生土長,即使作者不是義大利人

《另一種語言》現將獨立於我,有了自己的身份。第一批讀者將是義大利人;首先將在義大利書店上架。它遲早會轉譯、變形。翌年,它會在美國出版,以雙語版本問世。但它扎根當地,有特定的根,雖然它一直是混雜的、有點出格,跟我一樣。

多虧這個書寫計畫,我希望有一小部分的我,能留在義大利,這撫慰了我,儘管我希望世上每本書都是屬於每個人的,或不屬於任何人、任何地方。

羅馬,二○一四年十二月