導言

在第八街、格林威治大道與第六大道(也就是美洲大道)的繁忙交叉路口,有一位名叫哈金的書販,是個街頭知識分子。四十二歲的他是個身高五呎七吋的矮壯黑人。冬天時,他會穿著Timberland的鞋子、牛仔褲、帶帽運動衫、羽絨背心,並戴頂香蕉共和國的棒球帽。

一九九六年二月的一個星期四,一位三十五歲左右的黑人男性來到哈金的攤位前,詢問有沒有沃克(Alice Walker)的《河無止盡》(The Same River Twice),內容是關於她把自己的小說《紫色姊妹花》(The Color Purple)製成電影的經驗。哈金都賣完了,但說他很快會進貨。

「你進書後,讓我知道一下。」這個男人說。他從事的工作是送運貨物。

「我會告訴你的。」

「因為,你知道的,不只是這樣。」男人繼續說:「我還有個朋友,很愛讀書。」

「男的還是女的?」哈金問。

「女的。她是這樣的人:當她手上拿到一本書,過個鐘頭,就讀完了。換句話說——如果是我的話,或許會讀個……五章,然後放下書,因為我得做事,然後可能再回來繼續讀。但換做是她的話,開始讀,就會轟地一口氣讀完整本。然後她把書放回架上,書就好像全新的一樣。在像是她生日或這類日子,我會送她書,因為那是她最愛的東西之一。我之前買了平裝本的《等待夢醒時分》(Waiting to Exhale)給她,對吧?你聽聽看:當我帶著書給她時,電影已經要上映了,她說:『你太慢了!我讀過這本書了啦!』」

哈金笑著說:「我想她說得挺有道理的。」

「我說,『慢到總比沒有好吧。』我希望在我看過電影前先讀過書。哈金,告訴我:平裝本跟精裝本內容一樣嗎?」

「是啊,只是裝訂方式不同。」

「只是裝訂不同?那好,你拿到沃克的書後,記得通知我。」

男人於是準備要離開,只是嘴巴還繼續講:

「你懂吧,情況是相較於以往,如今更多女性……黑人作者現身,出來發聲。即使沃克也這麼說過。這是很有意義的,老兄。」

「是啊,我也會讀沃克的那本書。」哈金說:「我今天會讀。」

「噢,你今天會讀?」男人笑著問。

「我週末剛解決了兩本書。我一週至少會讀一本書。」哈金說。

「我試著告訴我兒子,」這位送貨員說:「如果你一週讀完一本書,你很難想像自己會得到多麼多的知識。」

哈金不會把看過哪些書的書名掛在嘴邊,但他對那些書的內容很熟悉。我曾見識過他博學的深度及廣度讓學者們吃驚,也看到他對那些沒受過太多教育的人很有耐心,這些人難以掌握基本概念且對書本了解不深。有時,連續幾個小時,一個光顧攤位的客人都沒有,他就坐在那裡;有時,他的攤位成了社交熱點,男男女女在此忘情討論直到日暮低垂的夜晚。

我在哈金擺攤的街角附近,前前後後生活了兩年。幾乎每天,只要有空可以步行至該街區附近時,我就會到那裡,聽聽大夥在他攤位上的閒聊。

一開始,哈金賣的是他所謂的「黑人書」(black books),這些書全都由黑人所寫或是內容關於黑人。往後幾年,他與菲律賓書販艾利絲成為男女朋友,艾利絲會賣二手平裝本的經典書,以及《紐約時報》(New York Times)暢銷榜上的書,而兩人曾把各自的攤位合併在一塊兒。如今他們再次各擺各的,攤位緊挨著。艾利絲是唯一每天在第六大道上工作的女性,她也在那裡撫養自己的女兒及孫女。艾利絲在照顧生意時,當地居民、工人或訪客會來到哈金身旁,天南地北地聊開,從當天的熱門話題聊到幾百年來爭論不休的問題。

我們認識後不久,我就問哈金,他怎麼看待自己的角色。

「我是個公眾人物(public character)。」他說。

「是個什麼?」我問。

「你讀過珍.雅各(Jane Jacobs)的《偉大城市的誕生與衰亡》(The Death and Life of Great American Cities)嗎?」他問,「你可以在裡頭找到這個詞彙。」

我自認為對這本書挺熟悉的,它在一九六一年出版,是關於現代都市生活的經典研究,內容根據的是作者對自己居住的格林威治村街區的觀察。但是,當時我不記得關於公眾人物的討論,我也尚未了解哈金的洞見將提供我一條重要的途徑,來理解這個街區的人行道生活。我回到家後,查閱了該書:

人行道生活的社會結構,部分仰賴這些我稱之為自詡為公眾人物的人。公眾人物指的是經常與範圍廣泛的圈子裡的人們頻繁接觸,同時也有足夠興趣想讓自己成為公眾人物的人。公眾人物毋需擁有特別的技能或智慧來發揮他的功能──雖然他經常具備。他需要的就是現身在那裡,而他的相對人也需一定程度現身在那裡。他主要的資格就是,他具公共性,即他跟很多不同的人說話。如此一來,對人行道有助益的消息就會傳播開來。

珍.雅各是根據當地雜貨店家來形塑這個公眾人物的概念,她與格林威治村的鄰居會把自己的備份鑰匙留在店家那裡。她可以藉由這些人物得知,自己的孩子在街頭有些行為脫序;他們如果看到有神色怪異的人在附近徘徊過久,就會打電話報警:「店家及其他做小生意的人,是強烈擁護和平與秩序的典型代表。」珍.雅各解釋,「他們討厭破窗和搶劫這種事。」她認為像自己這種人也吻合公眾人物的概念,她會到街區的商店內針對當地的政治議題做陳情,在這過程中便擴散了當地的消息。

儘管對住在一個人們常徒步辦事的都市街區的人而言,上述的想法不難理解,但珍.雅各並未明確界定她的概念,她只是說「公眾人物指的是……有足夠興趣想讓自己成為公眾人物的人。」為求釐清,我們可以再考慮一下她那段話的開頭,即社會結構「部分仰賴」公眾人物。珍.雅各的意思是,人行道的社會脈絡因為公眾人物的出現,而以特定的方式被形塑:他或她的行動能使街道上的生活變得更安全、更穩定,且更可預測。如她接下來所解釋的,這之所以會發生,是因為公眾人物擁有「盯著街上的眼睛」(eyes upon the street)。

都市理論家追隨珍.雅各的分析,進而強調身在如格林威治村的步行區的城市居民,始終很清楚一點:人行道的生活是很關鍵的,那裡必須是陌生人之間可以感受到相互支持的地方,如果他們想在這裡共同生活下去的話。不像在美國絕大多數的地方,人們是開車在辦事,在格林威治村,人們都是透過走路來處理大多數或至少很多事。這街區的人行道生活對於居民及訪客同樣至關重要。珍.雅各強調,人行道上的社會接觸必須發生在互動及親密性上彼此保持限制的相互尊重之脈絡下。這樣才能產生互動中的舒適,進而促成「在危急關頭會有一種幾乎是無意識的一般性街頭支持的預設」。用珍.雅各著名的詞語來說,該村「盯著街上的眼睛」意味著居民與陌生人的安全,因而才製造出實際的安全環境。

格林威治村如今的樣貌,看起來跟珍.雅各四十年前撰寫那部經典時很不一樣。不少建築物依然屹立,而很多人仍以她描述的那種方式生活在此;但是在街頭也發現另一個更邊緣的群體:在村內人行道上討生活的貧窮黑人男性。今日這群人的出現意味著,以往種族隔離制度及嚴加維安的貧民區,可以把邊緣人隔絕在此處範圍以外,但如今在此的行人則需要面對他們,處理佊此的社會界線。

本書將提供一個框架,來理解過去四十年來在這裡的人行道上發生的改變。透過探問這個富裕街區的人行道生活為何會改變,我為自己的研究提供了脈絡及出發點。情勢已然不同,因為貧窮集中在高貧困地區的情況,已製造出難以被最極端的社會控制及排除形式遏制不蔓延的嚴重社會問題。許多在第六大道生活且/或工作的人都來自上述地區。有一些是第一代的快克(crack)吸食者,有些受戰爭影響而吸毒,有些人則坐過牢而監獄無法幫助他們準備好獲釋後的人生。還有些人受到新勞動規定的影響,因拒絕成為「市長之奴」而不願工作,導致失去津貼。

為了解人行道生活在今時今日如何運作,我一開始先檢視在這個中上階級街區的人行道上工作且/或生活的貧窮(主要是)黑人男性。不像在紐澤西擁有公寓的哈金,如以實瑪.沃克這樣的雜誌小販是沒有家的;當他想透透氣而離開該街區時,警察會把他的貨品、擺攤用的桌子、衣服、家人的照片都扔到垃圾車裡。墨瑞.海耶以及垃圾喬把(從垃圾中找出的)東西攤在地上販賣,以賺取維生的錢。坐在輪椅上的基斯.強森則在自動提款機出口門旁乞討。

這些人如何活在某種道德秩序中?他們如何在面對以種族和階級為基礎形成的排除及汙名化時,匠心獨具地生活著?他們從事這些事的方式如何使勞工階級及中產階級感到被冒犯?他們的行為如何與這座城市管理公共空間的機制相互交錯?

在第六大道上討生活的人們,互相依賴以取得社會支持。對這些不依靠宗教組織或社會服務機構的人來說,影響他們生存的團體生活至關重要。對其中有些人而言,非正式經濟生活替代了支持過量用藥的非法方式。另一些人則藉由非正式的自助模式,達成大多數公民透過工作試圖達成的目標:支持家庭、社群中的其他人或自己。還有一些人則使這種非正式經濟成為一個公共討論的場域,在其中給予彼此建議、指引、鼓勵,藉此依循一定的道德價值標準來努力過活。

只是,這些人行道上的故事終究無法成為社會學的浪漫故事,讓人歌頌街道上的人們「抵抗」了更大的社會結構。這些關係從看似全然混沌的一切打造出來的社會秩序,雖然效果強大,但仍然無法控制許多令當地居民及行人感到冒犯的舉動。我們能如何理解像是露宿人行道、在公共空間便溺、販賣贓物、以不受歡迎的對話糾纏路人等這類行為?是什麼因素使這類行為得以產生及維持?我們如何了解讓許多人認定從事這類行為的人是「不得體」的過程?他們的「不得體」的性質及數量,如何使他們與一般的路人不一樣?

第一手觀察最棒的優點之一,同時也是它最大的缺陷。我們透過小心融入對方的生活,可以確認他們的世界如何運作,以及他們是如何看待這個世界的。然而,這些細節也可能產生誤導:細節可能使我們反倒忽略,人們雖不可見但其行為卻深受影響並被維持著的那些力量。經濟、文化及政治因素,如何促使這些街區成為這樣一塊棲身之地——窮人可將各種相互補充的元素編織起來,組織起自身以維持生計的地方?這樣的力量最初如何促使這些人來到這個人行道上?

我在人們特別有感於政府緊縮福利、甚具影響力的財團被讚許的場景下,檢視人行道所有這些面向。當政府為這類人的生活確實負起責任時,試圖將他們從街上移走或形塑他們的行為。這些「社會控制」——例如削減販賣的空間、把街販的所有物丟到垃圾車裡——是如今已成為當代討論偏差及犯罪時影響最深遠的概念,所造成的預期及非預期結果:「破窗」理論,即認為代表失序的微小徵兆,將導致嚴重的犯罪。這項理論、其預設及導致的正式社會控制,造成了什麼樣的後果?

為了理解人行道生活,我選擇了一塊大約三個街區大的地區。在這裡,我們可以見證許多力量的匯合:有些是全球的(去工業化),有些是美國國內的(種族、階級及性別的階層化),有些是在地的(對街賣者限制性或懲罰性的政策)。這裡也是能在珍.雅各早期記述的對照下進行研究的街區,它包含了如今已成為代表這城市「生活品質」危機的各種社會問題。我拜訪其他紐約街區5及其他美國城市的經驗告訴我,在這些地方人潮湧現的步行區域內,同樣也存在著圍繞不平等及文化差異而生的張力。美國各地的自由派人士投票選出強調「法律與秩序」的溫和派市長,其中有些還是共和黨人。妨礙治安行為(disorderly conduct)法規已出現不少,而在各地也陸續通過了反乞討法,包括西雅圖、亞特蘭大、辛辛那提、達拉斯、華盛頓特區、舊金山、聖塔芭芭拉、長灘、費城、紐黑文、羅里及巴爾的摩。

然而,紐約市與格林威治村在許多面向上來看是獨特的。當然,我不能奢望自己能解釋許多地方的生活,那些地方還未見到密集步行區中可觀的人行道張力;而有許多地方則已見到了這樣的張力,但卻與格林威治村的很不同。6我也不奢望能顯示如下的低收入街區的人行道生活,即密集人行道互動多發生在相同階級或種族團體內的地區。最後,我必須讓讀者可以把我的觀察與他們自己的觀察相互對照,並希望我為了理解這個街區所發展出的概念,將被證明運用到其他地方時仍是有用的。

一九九二年,我來到哈金的攤位前瀏覽,並成為他的顧客,然後進入了這個社會世界。透過與他的關係,我認識了這個地方的其他人。他把我引介給靠拾荒及在街上賣東西的無家者或前無家者,還有與他競爭人行道空間及顧客群的其他街販。這些關係後來讓我認識了行乞者,其中有些偶爾也會拾荒並販賣。

當我身在這個網絡中,各種接觸及介紹發生在各式各樣的場域。結果,我成為一名助手——街販離開時幫他們看管貨品、他們不在時買下別人帶來的貨、在垃圾堆與資源回收桶間展開拾荒作業時提供協助,以及「喝杯咖啡去」。然後,我在一九九六年夏季成為全職的雜誌販售者及拾荒者,在一九九七年夏季及部分秋季則是每週三天做這樣的工作。到了一九九八年夏季,我每天都會到這些街區看看,每次通常待幾個小時。在一九九九年三月,當時研究已近尾聲,我做了兩週的全職販賣者。

雖然就種族、階級及社會地位而言,我與筆下這些男人的差異很大,但最終他們把我當成這些街區裡的一員,偶爾以我的職業稱呼我為「學者」、「教授」。我被稱為米契。這個稱呼似乎有著一些不同的意涵,包括:一位天真的白人男性,可利用他來「借貸」一些零錢或小額鈔票;將靠著在街上工作者的故事賺進很多錢的猶太人;試著「把實際狀況的真相講出來」的白人作家。更多相關細節將在本書往後篇幅中陳述。

我持續以販售者的身分出現,給了我許多機會可觀察在人行道上工作或/並生活的人,包括他們如何與行人互動。這使我可以根據親身見證的事件——而不是透過訪談——做出許多結論,以說明人行道上究竟發生了什麼。我在參與及觀察時,通常只會問問題。

有時,當我想了解在地的政治系統如何形塑這些街區時,我會訪談商業促進特區的工作人員、政治人物、有影響力的律師。我也會對警員、路人、當地居民等提問。我還明白地徵求一些在人行道工作的人講述他們的「故事」,這類的訪談做了二十幾個,或在街角、咖啡店,或在地鐵月台上進行,時間介於二到六個小時之間。每次訪談結束,我會支付對方五十美元做為報酬,以彌補他們原本可用在販賣或乞討的時間。在撰寫本書時,我一直試圖清楚交待每句引言的研究脈絡。

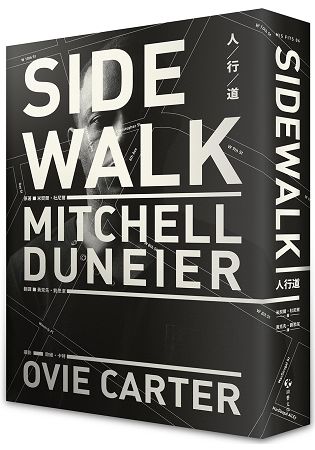

在我觀察了這個街區四年之後,歐維.卡特(Ovie Carter)同意為我將撰寫的這些內容拍攝照片;他是位黑人攝影師,已拍攝內城長達三十年。他一年到頭持續拜訪這些街區,與書中人物建立了密切的關係。歐維的照片幫助我以從未注意過的方式重新看待事物,因此我的作品也受到他的影響。

過了三年,我相信自己已對這些街區發生的典型對話及事件有了根本的掌握。研究接下來的兩年,我的田野方法便有了演進,轉而密集使用錄音機。我在街區的日子中,錄音機是一直開著的,通常放在我攤位桌子下方的小塑膠箱內。在人行道上工作且/或生活的人們逐漸習慣這台機器,經過了幾個禮拜後,他們開始能以我認為如同我以往聽到的那種方式談話。因為這台機器是放在公共的街道上錄音,我希望如果它錄到了某些未被有效告知有錄音機在錄音的人所說的話,我不會侵犯了任何人對隱私的期待。我幾乎已向所有被錄音但未被告知的人,取得引用的許可。本書用到名字時,都是真名,我這麼做也是取得了對方的同意。在極少數上述做法並不適用的情況下(例如警察在未知情的情況下,說話被我的麥克風錄下),我就不提及姓名或標示為假名。

第六大道上人們的聲音必須被聽見,這意念是我深信的。因此,我希望向讀者確保這件事,即在引號之內的引言是真正被說出的話的可靠記錄。(這些引言已稍做編輯,以使之更為簡潔。)當我最多能仰賴的是自己的記憶及筆記時,我便不使用引號。我如今認為,當學者書寫的對象佔據的種族與階級位置與自己大不相同時,這麼做或許特別是必要的,因為體現在那些位置特有之語言的內在意義與邏輯,在這些語言未被準確再製的情況下,很容易受到誤解或錯誤地再現。再者,創造拼組起來的人物、結合有時是發生在不同月分或年分的事件及引言的做法,如今日益普遍,但在本書中絕不使用這樣的做法。沒有任何一位人物是拼組而成的,沒有任何一個事件是重新編排過的。

街上有些人自願「管理」錄音工作,當我不在現場或離開城鎮時,把錄音機放在他們的口袋或放在他們的攤位上持續錄音。這樣的舉動突顯了書中的人物想要詢問他們的問題、讓他們的議題被處理或認識,並使我聽見自己無法在現場時仍在發生的種種事情。有時,他們用這台機器來訪問彼此,然後把錄音帶拿給我。(本書接下來的章節中,若使用的是這樣來源的資料,我將標明。)由於哈金熟知(他啟發我重讀的)珍.雅各的作品與人行道生活,因此我邀請他為本書寫了篇回應。他從街賣者的日常工作中找出時間來,寫了一篇後記。

這些街賣者、拾荒者、行乞者還以另一種方式與我共同合作。我邀請他們之中一些人到我在聖塔芭芭拉及威斯康辛的課堂上教授學生。而且,當這本書完成後,我也邀請他們所有人一同評斷我對當地景況提出來的「理論」,而我也一再指出,雖然我會尊重他們的詮釋,但並不一定依循著他們的意見。整本書都是由我選擇了要呈現出來的材料,我對與這些材料並陳的詮釋負起文責。對於二十一位在這些街區以顯著方式出場的人,我承諾必然將本書版稅及可能產生其他形式的收入,以預付和一定比例的方式回饋他們。

我與所有的觀察者一樣,都有自己的主觀性。我知道小心翼翼地遵循著研究方法的規則,不必然就能導致客觀的真實。我相信,最重要的是我試圖幫助讀者看到,這真實是透過什麼樣的透鏡所折射出來的。為達此目的,我寫了一份關於研究方法的說明,而本書從頭到尾,我都努力解釋我選擇資料的步驟,以及我得出的推論裡自身的偏誤與不確定的部分。

田野工作本就預設著信任的必要,但一直以來對於什麼代表著「完全」信任這個問題,仍莫衷一是,也因此我們從來無法明確得知自己究竟是不是得到了這樣的信任。在我的情況中,我想某種程度的信任是存在的,所以這些人願意提供管道,讓我能接觸到最私密的訊息、情境及活動。他們有時也揭露了一些如果其他人知道將導致暴力報復的非法活動或行動。

然而,如同我將解釋的,有些時刻會發現,我以為自己已取得的信任不過就是幻覺而已:雖然有表面的信任,但根深柢固的懷疑仍揮之不去。在一些例子裡,這樣的情況將持續如此。當然,想要超越這種因複雜歷史產生的不信任,我們需要的不只是善意而已。雖然參與觀察者經常會提到他們發展出的密切交往關係,以及他們如何被自己書寫的人們看待,但最終,對於這樣的事情最好還是抱持謙卑的態度,因為我們真的不知道事實究竟是如何。

米契爾.杜尼爾

一九九九年三月