巳時正,奉先門鐘鼓連響九聲,太常寺卿高呼宣表,群臣黑壓壓、藍壓壓、紅壓壓的在曠達的場院下跪成一片。奉天殿前的三層漢白玉台階上,皇帝楚昂親自把象徵著東宮榮耀的九旒冕給楚鄒戴上。

是個碧空晴朗的好天氣,露台上清風微拂人面。那珠簾垂下,九歲的楚鄒便因這樣的場面而生出肅穆。父皇英挺身軀著一襲玄色金盤龍袞服,髮戴十二縷五彩冕旒;母后殷紅的大袖裙襬在風中撲簌,龍鳳珠翠冠上的藍寶石在陽光下撲閃光芒。年輕莊美的母后站在父皇身旁,是那樣的和諧般配。

楚昂對他說:「一切都過去了,你是朕的好兒子。」

父皇的臉貼得他那麼近,雋冷的眉宇繾綣著笑意。

他的母后也對他笑,母后肯與父皇一同出席大典是出乎楚鄒意料的,他便也對她感激地回應。

楚昂斜眼看見孫皇后的表現,目中是有滿足的,這種感覺就跟他從前在王府裡時,對於孫皇后的那種留戀。孫皇后卻是不搭睬他的,姣好的臉頰上雖帶著笑,目光卻根本不觸及他。但他記得昨夜明明是她先對自己勾唇,那煙花璀璨之下她唇角一動,瞬然叫他滿心釋放。

楚昂就不管不顧地抓住孫皇后的手腕,然後看向底下的眾臣。孫皇后扯了扯,扯不動,只得由他這麼拽著。冷漠是分明的,不遮不掩,只是因著有這些人,所以才笑盈盈。

朝臣們已經很多年沒有見過皇后了,雖距離隔得遠,辨不清臉上妝容,然而看著那上頭的鳳冠霞帔,母儀之範盡顯,壓根不像在坤寧宮裡苦悶了數年的樣子。這對夫妻揣不透啊,聽見司禮監太監高喊「跪」,紛紛匍地叩拜,「皇上萬歲萬歲萬萬歲,娘娘千歲千千歲──」

楚鄒看著父皇在大袖下默默抓住母后的手,先是輕輕勾著,後來握住了手心,忽而又把母后的五指相扣。母后纖柔的手指蜷在父皇的掌中,那樣被包攏著,似在微微蠕動,他怎麼忽然想起那年楚郵出生的清晨,乾清門外,父皇勾住了另一雙柔荑,五歲的他看在眼裡,是那樣刺眼。

曠達的場院下群臣三叩九拜,他聽見他們喊:「太子千歲千千歲。」放目是一道道勾頭伏地的脊背,他們正在跪的是他,這是他第一次感受到那站在至尊高處的榮耀。

一股冷風拂上他俊美的臉龐,他的眼前掠過那些暗夜裡驚怯的心跳,那個黑瓦黑柱的殿宇下,沉迷於叫小太監撫臉抱腳的靡靡惘惘……都過去了,迷亂而灰暗的他們。楚鄒微抿下精緻的唇角。

小麟子站在最末一個朝臣的屁股後面看,一道矮矮的竹青色獬豸小袍子,遠遠地杵在奉天門外的正中央。看她的柿子爺和他的父皇一樣,頭上戴著長板條的掛珠簾子,玄色團領袍上兩肩刺繡蟠龍,少年俊逸的身姿是那樣高遠,就像一尊金貴的神。她仰著小腦袋看,仰得脖子痠痠的。

但她的柿子爺自此離她遠了。他住進了清寧宮前面的寧壽宮,除了每日清晨進坤寧宮給他的皇后請安,她幾乎都尋不見他人影。

他的宮裡多了很多伺候的宮女和奴才,身後還添了那個像女孩子一樣白淨的宋玉柔,他們單獨被關在東宮裡讀書,不再和別的柿子們一起了,不知道從什麼時候開始便對她目不斜視。

她有時候跟著侍膳太監進他的宮中送膳,故意在他的桌角摳摳手指頭,拿眼睛望他。他也對她不聞不問,好像把她從前給他暖腳窩窩、做飯吃的那些事都忘記了。她還掌著他的口食性命呢,他的母后怎麼也不提醒他。

小麟子的童年便又只剩下一個人安安靜靜,除了那個偶爾路過東一長街,看見她唏啦唏啦拖著五彩琉璃球走過去,便會對她彎眉笑一笑的羸弱三皇子。

◎

一座宮,多一個人不滿,少一個人卻缺。

奉天殿前人群漸散,錦衣衛拆卸著慶典帳幕。光陰悄靜遊走,夕陽黃了又暗,忽而東西二條長街便亮起了幽黃的燈籠。白日裡不識的情愫便因著這黑夜而張弛,孫皇后坐在多寶櫃前調理著色盤,調了一晚也沒見她下筆畫兩劃,那筆尖才觸著瓶頸,便問桂盛:「寧壽宮那頭安排得怎樣了,老四睡前有吃宵夜的習慣,仔細那新換的奴才給忘記。」

這才半個時辰都已經問過三回了。

從前四皇子在的時候,天黑總會自顧自蹭進母后的殿裡坐坐。母子兩個也不多話,有時他靜靜看她描,孫皇后得閒揶揄幾句;有時自個兒坐在桌邊研磨棋盤,到了戌時末,孫皇后叫李嬤嬤給他上點兒夜宵,吃了就回去睡下。

那小子雖學了他父皇清貴寡語,心思難猜,到底是孝順。這是人剛搬走,心裡空溜溜不習慣呢。桂盛哈著腰,「說是都已經布置妥當,皇帝給撥了不少奴才過去,灑掃的、掌膳、掌衣、司寢的各個差事都沒落下,殿下的起居習慣也都一一囑咐,娘娘您寬心。」

孫皇后聽了也就說不出什麼,叫李嬤嬤:「妳隨本宮去後頭看看。」

東暖殿靜悄悄的,往日這時候燈盞幽黃,會聽到他時有時無的說話聲。人一走就空,櫃子裡剩了幾件幼年穿小的衣袍,牆角橫兩柄拉壞的弓箭,紫檀木仙鶴腿的四角床榻上,寶藍色刺繡飛鳥凌雲的褥子也疊得方正齊整。

孫皇后心底其實是愧憐這個孩子的。還記得他幼小的時候,可從不懂收拾,自個兒床上睡著睡著,半夜聽到打雷就一咕嚕摸下床,光著腳丫往她的正殿裡鑽,有時沒少讓楚昂和她犯尷尬。

不然就是在他父皇的乾清宮裡睡著睡著,天微亮她剛一睜眼,卻看見他的小胳膊又橫在了她肚腰上。後來呢,卻自己把自己的事情安排得井然有序。孫皇后在療傷的頭一年,其實對六歲的楚鄒是無力且忽略了的,可以說是楚鄒自己長成起來,熬過了驚跳的黑夜,把咳嗽悶在胸口藏著,忽然便開始有了自我約束的章法。

孫皇后輕輕摸了摸楚鄒睡臥的錦枕,有些夜的清涼。

李嬤嬤在旁寬慰,「長大的鳳鳥都須離巢,太子殿下心中有主意,娘娘不必為他掛慮。」

說的是這番道理,孫皇后便站起來,揩著素潔描花的手帕往回走。盈盈碎步踅上台階,卻看到張福懷抱拂塵立在露台上,瞥眼見到她來,躬身叫一句:「皇后娘娘。」

孫皇后直入殿裡,果然看見正中的錦榻上,楚昂一襲紺色刺繡袍服端端而坐。

應是來了不多會兒,宮人沏的茶還未涼。

見她立在門檻外裙裾輕拂,楚昂勾唇低語,「怕妳不習慣,朕過來看看。」

孫皇后抬腳邁進去,把李嬤嬤的話還他,「皇上多想了,哪隻鳥兒長大了不離巢?況同在一座宮裡,什麼時候想看看不見。」

她身上帶著夜寒,楚昂卻分明知她剛從哪裡回來,但也不去反駁,輕微地咳了咳嗓子。

那隱在光影中的側臉略顯消瘦,孫皇后頓了一瞬便道:「咳在表裡尚淺,該吃的藥便吃了。御膳房給你燉的梨子也不見你用,到這兒裝可憐。」

難得她一句揶揄,話雖冷,到底叫人聽出惦念。楚昂心下微暖,「那些閹人粗糙的手藝,哪能同朕的皇后比。」鳳目斜長,目中幾許繾綣不掩。

孫皇后想起他白日攥著自己的一幕,卻不習慣與他這般說話,便道:「那就叫小麟子給你燉吧,最近在跟著李嬤嬤學手藝,我見你父子倆也是不挑。」一邊說,一邊自去內殿沐浴清洗。

怎生忙忙碌碌近半個時辰後出來,卻看到他還一個人坐在那裡。往常是默契的,坐著坐著到一定時辰不理他就走了。孫皇后有些不悅,蹙眉按捺,「夜已深,皇上還在這裡做什麼?」

才洗過澡的身段,掛一抹大袖寬襟的銀朱色木芙蓉刺繡褙子,風吹進來,把衣袂曼妙輕舞,內裡的婀娜藏掩不住。空氣中瀰散著一股淡淡花香味道,她如今是研磨了深本事,一應的胭脂洗用都經自己親手調製。

那膚若凝脂,唇紅欲滴,立在靜謐殿宇之下只叫楚昂看得一瞬目眩,便起身朝她走去,宮人見他來,紛紛移步退後。他走到孫皇后面前,溫柔地揩上她鬢髮,「正月尚冷,才洗完便出來吹風,也不怕著涼?」

說著長臂環過她的腰,攬過她貼近自己的胸膛。那衣袍上散發著龍涎淡香,孫皇后才知他亦是特特清洗過才來的,便躲開他的氣息,將他往身旁輕撥,「是有些冷,臣妾這便要歇息了,皇上也早些回去吧。」她手上竟是不留情,楚昂忽而放軟了語氣,「朕今夜若不想回去?」

孫皇后聞言仰起頭,訝然對上他赤灼的雙目,一瞬不曉得該說什麼。楚昂英冷的面龐俯下來,想要輕吻她的唇,她側著頭躲,楚昂把她的臉扳正,默默看了兩眼,忽而便繾綣地咬了上去。

執著的氣息,薄涼而輕沾,那是種曾經熟悉到刻骨銘心的味道。孫皇后被他含得膚骨徹醒,牙關不由咯咯打顫,另一段同樣刻骨銘心的情愫卻被剜開……那個落日餘暉下他無言的失望與憐憫,懷中涼卻的溫暖,他眉間情動的喜色,連進宮瞧一瞧自己都坐立難安……她便用力地推開他,「夠了。我不想要。」

楚昂微往後搡了搡,小心而貪渴地試探了半天,她卻始終咬著貝齒不肯張開。他不得入門,驀地頹唐道:「就沒有回轉的餘地了……莫若放妳與朕和離?」

孫皇后氣息頓然一滯,「……如果可能的話,求皇上下旨意。」她把臉轉向另一邊,朝進殿柱的灰暗裡,沒有人看能得清表情。

楚昂俯看她如今像未生產過的身段,卻生出難於言說的憐恤。他把她環肩攬過胸口,她的身姿於他慣是盈爾一握的,不過是嬌小得到他肩頭。他問她:「那妳除夕夜為何還隔著煙火與朕笑,亂我的心?」

孫皇后僵著不肯應。他卻是洞穿她的,多少年夫妻了,面上慣是笑盈盈,心中卻是把帳本都記清。她笑,自是因為她終於想通了什麼,開始對他存有打算。這一座皇宮,他也僅是對她孫香寧一人如此了。

楚昂英挺的顏骨蹭著孫皇后,「自是不可能的……真情也好,假意也罷。三年了,朕業已從血雨腥風中淌過來,妳所缺失的,想要便索回去吧。」

想要便索回去吧……就怕索去了你又後悔,臨到頭了又心疼。

孫皇后默而不語,宮人從兩側踅來,輕輕把丈高的漆紅殿門闔起,坤寧宮落了燈。

那天晚上,皇帝留在了孫皇后的寢宮。從懷上老五開始,算算其實已四年多沒有過了。忽然燈火下凝望,於彼此間都有些道不出的熟悉與生疏。雕花板滴水鳳戲牡丹架子床上,光影打得幽黃,孫皇后側著臉龐不肯與皇帝對視,唯楚昂對她很仔細。

在最初的那一瞬,他的試探將她貫得打顫,兩個人的目光都有些凝滯,像同時不合時宜地想到了遠久的某段情愫。那段攤開來叫人彼此尷尬的回憶。

但也只是短短的一瞬,頃刻他就對她細緻入微地體貼起來。先是溫柔的,但他不知她原已變化得這樣美妙,後來不知不覺就狠了。最後,孫皇后咬上楚昂的肩膀,咬得那樣用力,他肩骨鈍痛,俊冷的眉宇都凝成一團。便也發了狠,毫無保留地給予她交付。

黃燈下細看她的眉眼,並無一分對他的軟弱哭訴或數落。淡了就是淡了,是真的變化。從前都是她對他恭迎順服,如今卻是他在傾力滿足。

楚昂怕孫皇后多想,一遍又一遍地吻她,「是朕迷失了……忘掉那一段吧,今後都不會再有。」

他說這話便算是起誓與了斷。他自己也將心門闔起,過去的宛如花開花落花事了,來過的留下一點痕跡又去了的便不會再惦記。

這一夜的坤寧宮裡異樣安靜,百鳥朝鳳的垂簾帳內瀰散著斷不了的沙沙綿綿。宮人們久違地聽見皇帝在幸皇后,而皇后發出從前他們未曾聽過的陌生嬌息。聲音其實很低,守夜的姑姑垂著頭不敢發出任何動靜,是羞赧悸動也是澎湃的,彷彿看到了這座宮殿的生機。

第二天,楚鄒去給父皇請安,前殿空空的,去到後頭,看到母后宮門外勾頭站著老太監張福。站了一晚,眼圈發黑,用目光暗示楚鄒別進去。桂盛在一旁面露喜色,耷拉著他壯年的身板迎過來,「唷,太子爺,要不要去東暖殿先喝口茶?」

他穿一身喜橘色的纏枝曳撒,叫一聲太子爺都是親熱,這會兒不口舌生瘡了。像剛把自己打發走,轉頭就把他婉柔的母后打包賣掉。楚鄒瞪了眼桂盛,雙頰泛紅地拂袍離開。

桂盛也不以為意,在為他們母子謀福呢,小孩懂得什麼。訕訕地收回腳步。

那天楚鄒便沒好意思再去坤寧宮拜見。是兩天後才去的,清早母后與父皇並坐在正中的三彎腿羅漢榻上,母后著一抹妃色牡丹刺繡宮裝,姣好的顏頰上溢漾著鮮活的紅潤。父皇修勁的身姿映襯在繁複的屏風之下,看母后的眼神都是繾綣,似特意睇了楚鄒一眼,像怕他擔憂再對母后有辜負。

楚鄒便微微有些赧窘,轉頭去看漆紅的殿柱,看到柱子後杵著一雙烏溜溜的圓眼睛,矮墩兒個的搭一身「麒麟袍」,他便又立刻裝作神目恍惚,假裝看不見,看去了殿頂的天花板。

坤寧宮清寂了數年,已多久沒有這樣的暖融,姐弟三個難免侷促,倒是孫皇后顯得大方自若。

總是覺得母后哪裡有變化,具體的變化楚鄒又形容不出。孫皇后指著角落的雙龍擋板翹頭案道:「都愣著幹什麼,那邊是給你們準備的賀年禮物,前兒個忙,也沒得空賞下去。」

宮女呈過來,楚湘的是一盒南海珍珠,楚鄒的是一柄西塞長弓,而楚祁的則是一枚金絲楠木的小楷狼毫。楚祁是意外的,在他十四歲的記憶中,他的父皇從來不曾正眼關注過他的喜好,而外頭都風傳他玩鳥成痴。

楚昂道一句:「我兒只須做你自己就好。」楚祁便默默有些酸楚,心中那份揪緊的痛與怨,因著這一句,卻迷茫得有些不知從何表達。

坤寧宮就這樣恢復了榮寵,每天宮人在景和門裡進進出出,一派生機盎然。但頭幾天是沒有人敢來請安的,這些年內廷由景仁宮主事,張貴妃沒去,宮嬪小主們沒人敢逾越。

到第五天的時候,張貴妃終於不期而至。叫了殷德妃一起來,殷德妃是楚昂成親前的通房妾,當年在王府裡時,對楚昂的王妃與側妃也連帶著一起卑順;如今進了宮,這順捺的脾性也依舊不改,張貴妃要見孫皇后時便時常帶著她。

並沒有事前叫人通知,張貴妃大清早著一襲珊瑚色絹刺荷葉袖大襟褙子,盛裝打扮的前來請安。這些年在宮中代為主事,倒把她從前的愛嬌拿喬收斂了不少,那氣色煥發的臉容上多了幾分沉穩,進殿便笑盈盈,「姐姐可算是好了,今兒與皇上把這年一過,闔宮都像是舒了口氣。」

十五元宵沒過,宮裡頭都算是過年,大早上起來得吃甜食,這叫圖吉利、沾喜氣。

李嬤嬤給孫皇后調了一盅木瓜杏仁奶羹,這季節木瓜可是稀罕的好東西,加了杏仁燉製,常吃可抗老延衰,使肌膚白皙紅潤,還可令婦女身段曼妙。孫皇后向來對李嬤嬤做的不挑剔,上什麼就吃什麼,昨夜皇帝留寢,折騰到天亮才完,這會兒胸口繃得緊緊的,一勺一勺舀得輕慢。

算起來李嬤嬤的歲數要比孫皇后大十多歲,孫皇后雖是小戶出身,但也是小富小殷的人家。李嬤嬤是在她襁褓時就帶著長大的,後來隨嫁入了王府,看著她從一個什麼都不懂的女兒家,經歷了十五懷孕,第一次生產,一直到如今的淡定通達。所有的一點點變化,李嬤嬤都是默默無言看在眼中的。她對孫皇后的照顧也是無言、仔細與袒護。

是個霧濛的天,風吹進坤寧宮內帶著點兒涼氣。李嬤嬤的手面觸碰到孫皇后微涼的指尖,便恭敬低語道:「娘娘伺候皇上辛苦,平素要多注意補養身子。」話音雖不高,卻叫下頭坐著的人聽見。這是替孫皇后仗氣的。

張貴妃抬腳入宮門的時候,桂盛就哈腰進來通報過了。

孫皇后這會兒業已打扮妥當,抿著唇角嗔笑,「嬤嬤就愛操心,被皇帝聽見可不要記妳一帳,瞧把他當成了豺狼虎豹。」又轉而對張貴妃回道:「哪兒來的好與不好,不過是這些年得閒,便在宮中自得其樂罷。多時不見張妹妹,妹妹倒也學會聽那外頭風言風語了。」她梳著一壟墮馬髻,斜插紅寶石鑲金簪子,又似是起來沒多久,單側沿胸前散下一縷青絲。幾許慵懶,幾許嬌媚。

張貴妃默默地打量著,便有些說不出是個什麼滋味。

一座十米宮牆走不出去,一年年的光陰在皇城裡也似走得悄沒聲息。這三年多來,她頭次看見孫皇后是在去年十一月的景和門外,那時孫皇后披一抹朱緋色大袖褙子從門內剛走出來,微風拂面,詫然一看有如凝脂般年輕而靜美,是極為出乎張貴妃意料的。

當年的那一連串場面,換作是哪個女人,只怕都會是致命的沉重打擊。張貴妃這些年沒有進坤寧宮打擾,也是篤定孫皇后必定落得淒憔,甚至還曾想過她會不會突然失癲,心底其實是有些不忍心的……到底王府休戚與共那麼多年,倒還沒想要把她逼絕到那一步。

但萬萬沒料到,孫皇后竟然會蛻變出另一般模樣。

那一次,皇帝沒許她跟進來。

張福抱著拂塵悶聲不吭,自個兒晃顛晃顛地走進了景和門,後面一群世子就也愣頭不清地簇擁了進去,趕鴨子似的,一群中了邪,她到現在都沒想明白是誰帶的頭。本來也想跟著進去,心中對孫皇后是滿滿恨不得立刻解開的訝異,但皇帝用眼神示意,她便沒敢進去打擾。

今兒敢來,那是形勢,不得不來,於情於禮也都必須要來,不來倒顯得是作賊心虛了。

張貴妃潤澤的鵝蛋臉上掛著笑,「妹妹其實……也不是那個意思。只是想著老四陪伴姐姐這麼多年,忽然搬進了太子東宮,怕姐姐空溜溜不習慣。做母親的總是捨不著孩子,妳說是不是,殷姐姐?」

她叫殷德妃「殷姐姐」是不符制的,但因殷德妃是陪伴楚昂多年的老資格了,叫著倒也順口。

殷德妃笑盈盈地看著孫皇后,接話說是,目中是欣慰的,多少年不變的恬淡順和。

孫皇后當著殷德妃也就不發作,大方道:「雛鳥展翅總須要離巢,倒也沒什麼不習慣。封了太子不是挺好嗎?那個榮耀的位子,歷朝歷代多少人苦思而不得。」說著抬眉,似若無意地凝了張貴妃一眼。

怎麼明明沒說什麼,張貴妃卻被她看得心裡莫名打了個咯登。

當年御花園裡的那場變故,後來闔宮沒人敢在明面上提起。張貴妃原來是心胸坦蕩的,她只是授意錦秀暗示老鄉曹可梅,叫她給那位何淑女弄點兒難堪,前前後後不過只濺了兩滴水,皇帝就算是真查,也頂多是對自己怒一怒。

但自從那天兩個小的在宮牆下打架,知道當年那一腳與老二有嫌隙之後,張貴妃的心裡卻是不踏實了。她甚至都沒敢仔細問兒子,楚鄺當時那反常衝動的言行是她從來沒有見過的。有些話明白了也就只能憋心裡,在這座紅牆黃瓦的深宮裡,一說出口怕被風吹一吹都能把話傳開。

其實到了現在,張貴妃依然猜不透皇帝到底知道了多少,皇帝的心思已經越來越讓人難猜了。

她再細看孫皇后,見她容色泰然含笑,又叫人看不出什麼。便知這已不是當年那個孫香寧了,從前什麼都悶心裡,被自己噎著了也還不回來。如今卻是不顯山露水的,叫人無法從她的目中、臉容洞探到心底。

張貴妃語氣便委婉下來,訕然笑道:「皇上屬意太子多年,太子殿下也爭氣,聽說那天一篇文章做下來,朝臣就沒有一個不服的。這還是吃壞了肚子,若好好的,只怕還要不知出挑多少,榮耀也是他該得的。」

她默了默,似是權量了一瞬,又作難道:「這些年皇上為了不擾姐姐靜養,叫妹妹替姐姐分擔了六宮瑣事。如今眼看太子也冊立了,內外廷都走上正軌,妹妹再繼續越權成什麼體統?今日來,便是求請姐姐將這權柄收回去,還是由姐姐擔著叫人心安。」

孫皇后耐耐地聽她說完,反倒是一點也不掛在心上,只應道:「既是皇上叫妳擔著,本宮怎麼好收回來?多少人想當皇后沒機會,妹妹這一番嘗試,今後也好體恤本宮這個位子的不易……皇后不是那麼好當的,本宮心裡自是念著妳的辛苦。在皇上沒收回來前,就暫時還由妳擔待著吧。」

說著,便作似睏倦模樣。那潤玉般的顏頰幾許紅雲難掩,張貴妃是知道的……皇帝一連這幾天都宿在坤寧宮。

照張貴妃之前的想法,她以為孫皇后寧可記恨楚昂一輩子,也必不肯再與他行好,卻沒想到就這樣輕描淡寫地過去了。到了這兒,她也探不出蛻變一新後的孫皇后,將會以一種怎樣的面孔迎對六宮。她只得坐了一會兒就告退了。

| FindBook |

有 8 項符合

太子妃花事記(卷二):初綻一點梅的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 56 |

二手中文書 |

$ 213 |

古代小說 |

$ 221 |

小說/文學 |

$ 237 |

中文書 |

$ 243 |

古代小說 |

$ 243 |

華文羅曼史 |

$ 243 |

言情小說 |

$ 243 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

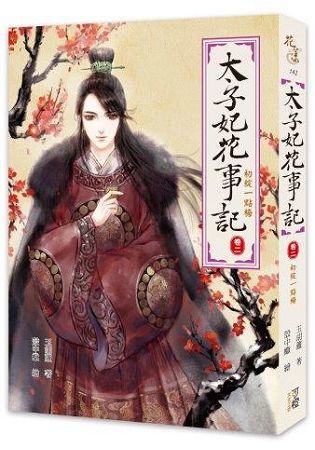

圖書名稱:太子妃花事記(卷二):初綻一點梅

原以為是牆頭不起眼的雜草,卻在風雨飄搖中堅韌地長成了明豔的花朵──

且看無父無母的女扮男裝小太監如何成為將來足立東宮的太子妃!

晉江名家[玉胡蘆]細細述說紫禁城內的宮闈秘事,文辭細膩,讀來令人如歷其境、如聞其人。

皇子與太監之間,是最緊密、卻又最天差地別的關係,你依著我,我伴著你,同生共息。

但逢位高者一朝夢醒,這關係便如絲線斷了,再也去不回……

東宮之位終於確定,四皇子楚鄒重新成為皇帝的寵兒,孫皇后也再次執掌後宮,那年事端終是破謠,楚鄒這幾年遭受的冷落與鄙視,雖不見他挾怨報復,底下人卻爭先恐後地討好他,期盼他一如既往的溫和無害。

這就是皇宮。小麟子睜著她的大眼,澄澈地映著這金碧輝煌的冷牢中風雲驟變的天家日常。

一年又一年過去,懵懂小兒逐漸長成一朵含苞待放的花,她的太監爸爸們知道,過不了多久,屬於女兒的嬌態就會被看出,那一向放任她又牽絆她的皇太子一旦知曉,會如何面對這些年來彼此的過份依賴?

一場煙煙大火漫燒了乾西五所,燒出了悲歡離合,燒滅了兒女情長,也燒掉了楚鄒一顆才被捂熱就已冷然的心……

作者簡介:

玉胡蘆

作者玉胡蘆,久居福建東南隅,射手座,喜好隨性,思緒天馬行空。私認為寫文是一種修煉,同時亦希望筆下故事得到你的喜愛,看完若能留於心中,則為榮幸。本篇《太子妃花事記》源於一次故宮之行,在完結後又動筆了現言《非正式戀愛》,不同風格,期待閱讀。

繪者

殼中蠍

微博:殼中蠍

twitter/tumblr:sasorainster

暱稱是蠍子~喜歡畫畫、看劇和玩遊戲的認證宅女,每天最幸福的事就是能夠睡到自然醒。做為一個半路出家插畫師,喜歡各種畫風並樂於嘗試,目前古風作品比較多。如果你喜歡我的畫,我會感到很榮幸,你也可以通過上述社交網站找到我的更多作品( =?ω?= )。

TOP

章節試閱

巳時正,奉先門鐘鼓連響九聲,太常寺卿高呼宣表,群臣黑壓壓、藍壓壓、紅壓壓的在曠達的場院下跪成一片。奉天殿前的三層漢白玉台階上,皇帝楚昂親自把象徵著東宮榮耀的九旒冕給楚鄒戴上。

是個碧空晴朗的好天氣,露台上清風微拂人面。那珠簾垂下,九歲的楚鄒便因這樣的場面而生出肅穆。父皇英挺身軀著一襲玄色金盤龍袞服,髮戴十二縷五彩冕旒;母后殷紅的大袖裙襬在風中撲簌,龍鳳珠翠冠上的藍寶石在陽光下撲閃光芒。年輕莊美的母后站在父皇身旁,是那樣的和諧般配。

楚昂對他說:「一切都過去了,你是朕的好兒子。」

父皇的臉貼得他那...

是個碧空晴朗的好天氣,露台上清風微拂人面。那珠簾垂下,九歲的楚鄒便因這樣的場面而生出肅穆。父皇英挺身軀著一襲玄色金盤龍袞服,髮戴十二縷五彩冕旒;母后殷紅的大袖裙襬在風中撲簌,龍鳳珠翠冠上的藍寶石在陽光下撲閃光芒。年輕莊美的母后站在父皇身旁,是那樣的和諧般配。

楚昂對他說:「一切都過去了,你是朕的好兒子。」

父皇的臉貼得他那...

»看全部

TOP

目錄

第一章 公主出嫁

第二章 窈窕故人

第三章 天意惘惘

第四章 光陰催人

第五章 南下江淮

第六章 那個女孩

第七章 貪墨冤案

第八章 劃清界線

第九章 有緣無分

第十章 另一條路

第二章 窈窕故人

第三章 天意惘惘

第四章 光陰催人

第五章 南下江淮

第六章 那個女孩

第七章 貪墨冤案

第八章 劃清界線

第九章 有緣無分

第十章 另一條路

TOP

商品資料

- 作者: 玉胡蘆 繪者: 殼中蠍

- 出版社: 可橙文化工坊 出版日期:2018-06-05 ISBN/ISSN:9789869595193

- 語言:繁體中文 適讀年齡:18歲以上 裝訂方式:平裝 頁數:352頁 開數:25開

- 類別: 中文書> 漫畫/輕小說> 羅曼史

|