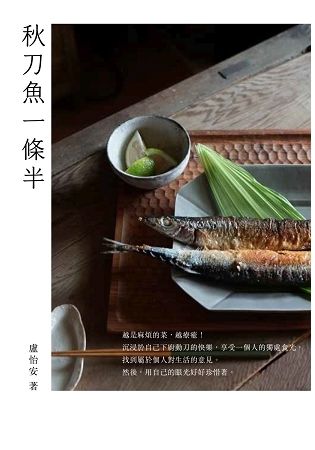

※秋刀魚一條半

佐藤春夫寫過一首〈秋刀魚之歌〉:

「有男子/一個人/吃秋刀魚/陷入沉思……

感受到淡淡父愛的女兒/晃動小小筷子躊踟著/要不要對不是父親的男子說/

秋刀魚的/腸子可以給我嗎?」

「啊~/秋風呀/如果有情請幫我傳遞呀……

今天的晚餐/有男子/一個人/吃秋刀魚/流淚……

秋刀魚、秋刀魚/秋刀魚是苦的呢還是鹹的呢/熱淚滴在牠身上……」

吃秋刀魚被他寫得淒美惆悵。

佐藤春夫是誰呢?他是日本大正、昭和時代的詩人、小說家,和谷崎潤一郎曾是好朋友。谷崎潤一郎的《陰翳禮讚》大家應該不陌生,不過他和佐藤春夫之間的錯綜複雜的關係,我是最近才知道。

佐藤春夫為什麼寫這首秋刀魚的詩呢?因為他借住谷崎潤一郎家的時候,發現這位好友對妻子很冷淡,甚至另有情婦,情婦還是妻子的妹妹。天啊,這劇情已經夠「深夜」了,沒想到佐藤對谷崎太太從同情轉為熱愛,谷崎起先承諾說要「轉讓」(大驚!什麼!)妻子,但又反悔,所以就決裂了。(看到這裡先喝杯茶再繼續)。離開谷崎家的佐藤,想到以前和谷崎太太與她女兒三人,一起吃秋刀魚的情景,孩子甚至對他的父愛有所期待。如今一個人吃,不禁感到悲哀,再好吃的魚腹,也只能和著眼淚吞下。

我一邊嚼著秋刀魚,一邊滑手機看這段比八點檔還要八點檔的劇情,固然超好奇、超驚嘆的,但始終無法進入春夫的惆悵情緒中。嗯?秋刀魚不就是要一個人吃才好吃嗎?

我很喜歡一個人吃秋刀魚。原因無他,因為我怪癖太多。

首先,跟常見的烤秋刀魚比起來,我比較喜歡用油煎的。

關鍵在於魚皮啊。不是像自助餐店那樣,快速的用大火炸到水分都跑出來那種作法。而是像家裡媽媽,花時間小火煎到油都潤浸到秋刀魚銀亮的皮裡面,那樣台台的、香噴噴的味道。

用少少的油,煎到秋刀魚那銀皮變得金亮帶褐時,一點點脆、一點點焦,然後油脂溶進去,亮皮魚特有的濃厚海味,就會變得特別香郁。而魚背上較柴的那塊、梭一般形狀的瘦肉,連著油煎過的焦皮,一起享用,也會變得豐潤可口,比烤箱烤過的更潤更棒。

然後,我也很在意挾開秋刀魚腹時的方式與時機。

秋刀魚最受老饕喜愛的,不就是腹內內臟的甘美了嗎?我特別喜歡比較靠近魚頭的前側,微苦而回甘不絕的魚肝。不過靠近魚腹下側,有甜潤潤的魚油,也很棒哩。於是,我喜歡用筷子沿著側線,輕輕的劃開,先連皮嚐嚐魚背那一側煎得焦焦脆脆的魚皮與瘦背肉,感受它的甜潤,然後伸筷將前腹的魚肝,大挾一口,連同脆脆的魚腹皮,一齊嚼入口,既潤且甘。最後嚐靠近尾部較硬但乾香的魚肉,然後速速配上魚腹下側甜潤的魚油。嗯,四個象限逐步進行,這程序神聖不可侵犯,滋味便會很神奇地彼此搭配,層次由甜轉甘、由硬香轉肥潤,啊,完美結束。

如果得和人分享一條秋刀魚,怕最心愛的魚肝被搶走,自己反而早一步先壞心的挾走,這節奏好容易就被打亂。或者眼巴巴地望著魚皮,好想整張帶走又不敢。哎呀,秋刀魚就是不分享、自己吃,最棒。

就連擠檸檬汁的方式,我也很不好相處。

滋味濃厚的秋刀魚,醃得略鹹來煎時,甘美最盛。而提點甘味不可缺少的,就是大家熟悉的檸檬汁。然而,與其一上桌,就把檸檬汁分散擠撒在魚皮上,我比較喜歡的作法,是先保留魚皮的酥香完整,將檸檬汁擠在小碟子裡,然後挾下連皮的魚肉後,蘸下大量的檸檬酸香,大口快意的享用。這種作法,魚皮能更香酥,檸檬酸味也更能隨心所欲的因人喜好而增減,不是嗎?萬一遇上熱心的朋友,為大家服務,一開始就擠上檸檬汁,我總是忍不住愁眉苦臉的。

有了檸檬汁增香提鮮,我每次都覺得一次煎兩條才夠。剛飽嚐鹹香豐腴的魚皮、魚肝、魚尾、魚油的搭配後,馬上就想再來一遍。一條不夠過癮啊。但每次魚皮魚背吃完,魚肝挾完,完了,後勁不足,老是吃不下,真的有點飽了。所以最任性的吃法,說不定是煎個一條半。剛好,享受。

你問剩下半條怎麼辦?我也不知道。反正我吃秋刀魚的任性規矩,已經多成這樣了,好像不差再一則了。

呼~一個人享用秋刀魚,真的吃得很幸福、很撐,淒美不起來、惆悵不起來。怪不得我寫不出什麼了不起的詩來(嗝)。

※在森林裡散步是件正經事

前一晚,剛從一位新朋友的豪宅宴飲回家。他開了好些貴得令人發暈的紅酒,但我回家有點沮喪,有感而發說:「喝不出個所以然來。」

「『在森林裡散步』……」家裡的另一半說。

「什麼?」

「『在森林裡散步,然後有一個少女跑出來』……」他說。

「你到底在說什麼?」

「《神之雫》不是都這樣寫?」他好像有點挖苦的說。

我大笑。笑到不行。

「在森林裡散步」,我必須承認,這是我們喝茶時,蠻常拿出來形容的一句妙詞。

是不是故弄玄虛呢?

的確,在喝葡萄酒、喝咖啡、喝茶的時候,有許多人的描述,聽起來都是玄之又玄的祕密。我知道,對普通人來說,其中又以喝茶的人,聽起來最玄。

我記得還沒學茶的時候,我也覺得喝茶的人都「仙風道骨」,說起話來摸不著邊際,很難懂。第一次上課,老師泡茶。喝完,她問在場的同學說:「覺得怎麼樣啊?」

我到現在還記得很清楚,我心裡顧忌著不能講得太直白,不能講得好像很沒有慧根,很沒有學問,所以就跟她說:喝起來像一朵蕈狀的雲,嘩的展開來……。(好,你想笑現在可以開始笑了。)

我當時自以為有高來高去、玄之又玄,也以為大家都會高來高去、玄之又玄。哪知道老師直直的笑著看著我說:「啊,妳說什麼我聽不太懂耶。妳也可以說妳覺得不喜歡,沒有關係。」耶?怎麼有這麼直的人啊?我當下很感激,是跟這麼直的老師學茶。

我、我、我……我當時的意思是,剛入口的時候很濃郁,但尾韻輕揚,很快就化開飄散,但餘韻猶存。可能我把這種感覺化作視覺上的形狀,就是有點像顆香菇,前面很圓很飽滿,尾端細長……這樣。好吧,你想笑現在也可以繼續笑。

描述滋味這件事,其實不該是玄的啊,其實是很發自內心的。雖然,有時候談得越來越抽象,不太喝的人,聽起來覺得都一樣,很沒頭緒。但喝得稍微久一點點,我們多少開始有了一些共通的語言。

我傻傻的上課,差不多喝到第三年的時候,從當初的佛手(一種發酵頗高、滋味特別的烏龍),到阿里山各個山頭的高山烏龍:翠巒、樟樹湖、華岡,各種滋味都略略領受過一些些了。開始覺得,滋味好不同哦,很想找到更適切的詞語,來描述它們之間一點細微的差異。

從很遠的距離或光譜來看,這些高山烏龍的滋味,或許很接近。然而密集的、經常的這個喝、那個喝,會發現:個性根本不一樣嘛。

那滋味有時候就是很難說:濃一點,還是淡一點;微苦一點,還是微甜一點。單單這樣直觀的形容,就是很難抓到喝入口時,那種差異細微卻強烈襲來的感受。

所以很自然的,就會開始出現這樣的對話:

「妳今天的翠巒,好少女。」

「這一泡的華岡,陽光有出來哦~」

「好舒服的樟樹湖,像在森林裡散步。」

少女出現了!森林裡的散步,也出現了!

但是在場大家都頻頻點頭,覺得形容得真是恰到好處。沒有人憋氣忍笑,或假裝聽懂。因為,是真的耶,喝慣了自己粗手粗腳泡出來的佛手,喝到同學把翠巒的高山烏龍,泡得細緻優雅,不用「少女」來形容,怎麼表達得出她手底那種細軟、然後又甜的滋味呢?

有時候我泡得不單純是苦,而是一種……很放不開,被鎖住的滋味。喝到同學泡的那一杯,滋味變化很快,活潑,但又不是濃重,很直覺的想用「晴朗」來形容。同桌其他同學,脫口而出說:「太陽出來了。」我當然忍不住猛點頭。

當杯底有花香,口裡很清爽,滋味帶有一點木質香氣時,絕對不是偶然,我們會相視而笑,很有默契的說:「大家都來到同一座森林裡散步了嗎?」可能以為這一杯的茶韻漸漸要淡化不見了,可是幾個呼吸或說了話之後,它翻轉一下又出現了。同學會說:「哦,還是個可以爬一下坡的小山丘呢。」

差不多第五年開始,大概是因為同學們在一起喝茶,彼此的經驗很接近,這樣少女來、陽光去的形容,在我們之間,真的是一種很有默契又貼切的溝通。

我猜想,旁邊若是坐了不太相識的人,可能會覺得這樣的形容,真的太飄渺了,好難懂也不一定。和其他朋友一起喝茶時,我通常不太會起這個頭,聊起太細微的感受。香不香?甜不甜?回甘嗎?喜不喜歡?簡單的討論這些,也就很愉快了。也不見得每次都要跟人手牽手一起去森林。

不是故弄玄虛,但是聽到那些奇妙的描述,真的讓我很珍惜,可以有人一起談論茶細微之處的美好,或個性。當口味喜好不同的我們,從各個角度,把一杯茶描述的既抽象又立體的時候,其實好像比自己一個人喝到好茶時,還要愉快。

好吧,我必須要承認「蕈狀的雲」聽起來,還是很瞎。哈哈哈。

| FindBook |

有 6 項符合

秋刀魚一條半的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 158 |

二手中文書 |

$ 284 |

海鮮料理 |

$ 306 |

休閒生活 |

$ 316 |

中文書 |

$ 317 |

飲食烹調 |

$ 324 |

飲食文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:秋刀魚一條半

★日常茶餐食中的生活之美

★喝一杯「聊天的茶, 品味的茶」

「沉浸於自己下廚動刀的快樂,享受一個人的獨處食光,

找到屬於個人對生活的意見。

然後,用自己的眼光好好珍惜著。」

十餘年的記者生涯,主跑生活題材報導,加上習茶八年的涵養,讓怡安對生活與飲食有深刻的體悟。離開職場之後,有更多的時間每日在家煮食,動手做些她口中「越是麻煩越療癒」的菜色。甚至吃飯時需要用上的杯盤碗匙,她也尋了老師,自己捏製。在最忙碌煩心的時候,越是挑費神花時的廚事做,反倒越能忘情投入於吃食前的烹煮過程。因為總是自己花了時間做的,不管怎樣,就是覺得好吃!

怡安擅於在古老作法或傳統食材中另尋新意,連結個人的生活經驗,抒發自己的獨特洞見。在本書中她以輕鬆風趣的口吻,細細描寫她對烹煮、食材、品茶等生活各方面的想法,也用恬淡風格的影像,捕捉了日常茶餐食的生活之美。

除了在家做菜,她也在家喝茶。依著不同時節不同氣溫與不同心情,每日的茶飲是她撫平心緒的一杯安神湯。除了獨飲,她也精心安排茶席,挑選茶器,插上花,為朋友獻上一杯好茶。在現今社會多數人已無暇坐下好好喝杯茶的時代,怡安分享了生活中慢飲一杯茶的愜意。

作者簡介:

盧怡安

生活雜誌記者經歷十餘年,關心生活中美好事物,包含藝術、飲食、旅行。2010年起開始習茶,從臺灣烏龍茶道的學習中,漸漸體會器物、滋味、態度與氛圍美感彼此之間的平衡。從文字工作者的身份,慢慢跨出,為不同雜誌擔任過攝影、food stylist,或影片拍攝安排。

在雜誌工作期間,著有《叛逆倫敦》、《經典巴黎》、《明日柏林》、《魔幻巴塞隆納》等書。受邀參與撰寫《看,誰在搞藝術》、《好物相對論—生活器物》、《白斬雞:國民美食第一味》等書。

生活及攝影:https://www.instagram.com/milliototo/

文字與個人意見:https://www.facebook.com/millio.lu

TOP

章節試閱

※秋刀魚一條半

佐藤春夫寫過一首〈秋刀魚之歌〉:

「有男子/一個人/吃秋刀魚/陷入沉思……

感受到淡淡父愛的女兒/晃動小小筷子躊踟著/要不要對不是父親的男子說/

秋刀魚的/腸子可以給我嗎?」

「啊~/秋風呀/如果有情請幫我傳遞呀……

今天的晚餐/有男子/一個人/吃秋刀魚/流淚……

秋刀魚、秋刀魚/秋刀魚是苦的呢還是鹹的呢/熱淚滴在牠身上……」

吃秋刀魚被他寫得淒美惆悵。

佐藤春夫是誰呢?他是日本大正、昭和時代的詩人、小說家,和谷崎潤一郎曾是好朋友。谷崎潤一郎的《陰翳禮讚》大家應該不陌生,不過他和佐...

佐藤春夫寫過一首〈秋刀魚之歌〉:

「有男子/一個人/吃秋刀魚/陷入沉思……

感受到淡淡父愛的女兒/晃動小小筷子躊踟著/要不要對不是父親的男子說/

秋刀魚的/腸子可以給我嗎?」

「啊~/秋風呀/如果有情請幫我傳遞呀……

今天的晚餐/有男子/一個人/吃秋刀魚/流淚……

秋刀魚、秋刀魚/秋刀魚是苦的呢還是鹹的呢/熱淚滴在牠身上……」

吃秋刀魚被他寫得淒美惆悵。

佐藤春夫是誰呢?他是日本大正、昭和時代的詩人、小說家,和谷崎潤一郎曾是好朋友。谷崎潤一郎的《陰翳禮讚》大家應該不陌生,不過他和佐...

»看全部

TOP

目錄

自序 從窗下的紅酒箱開始

在家吃飯

越是麻煩的菜越療癒

豬尾凍

香菇蒂頭與蝦子尾巴

簡易燉海鮮

簡易酸蝦米粉

秋刀魚一條半

桂圓紅棗蓮子湯

桂圓紅棗蓮子湯

花刀胗

薑絲炒雞胗

流理台上的花意

鹽炒栗子

威士忌漬無花果

夏季的回憶 桂花烏梅湯

傳染

索艾克到底會不會做菜

索艾克的雞卷

暗黑草莓

關於蟳的處女情結

摘鮮葉做食器

蛋黃中卷

起床鈴

酸菜炒冬筍

煸冬筍

宮保雞丁被誤會了

宮保雞丁

葡萄柚果凍

炒豆干與白斬雞湯飯

芹菜炒豆干

送我蔬菜箱的朋友

春雨

一個人吃魚腸

在家喝茶

在森林裡散...

在家吃飯

越是麻煩的菜越療癒

豬尾凍

香菇蒂頭與蝦子尾巴

簡易燉海鮮

簡易酸蝦米粉

秋刀魚一條半

桂圓紅棗蓮子湯

桂圓紅棗蓮子湯

花刀胗

薑絲炒雞胗

流理台上的花意

鹽炒栗子

威士忌漬無花果

夏季的回憶 桂花烏梅湯

傳染

索艾克到底會不會做菜

索艾克的雞卷

暗黑草莓

關於蟳的處女情結

摘鮮葉做食器

蛋黃中卷

起床鈴

酸菜炒冬筍

煸冬筍

宮保雞丁被誤會了

宮保雞丁

葡萄柚果凍

炒豆干與白斬雞湯飯

芹菜炒豆干

送我蔬菜箱的朋友

春雨

一個人吃魚腸

在家喝茶

在森林裡散...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 盧怡安

- 出版社: 合作社出版 出版日期:2018-05-23 ISBN/ISSN:9789869595841

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:240頁 開數:13 ×19 cm

- 類別: 中文書> 生活風格> 飲食烹調

|

![2026【補充延伸實務趨勢與議題】觀光資源概要(包括世界史地、觀光資源維護)[華語、外語領隊人員][二十一版](領隊華語人員/外語人員) 2026【補充延伸實務趨勢與議題】觀光資源概要(包括世界史地、觀光資源維護)[華語、外語領隊人員][二十一版](領隊華語人員/外語人員)](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=14100126915)