卷頭語

后妃制的起源

后妃制,一方面屬於家庭婚姻制度的範疇;另一方面又是從屬於君主政體的基本制度之一,屬於國家政治制度的範疇。那麼,這兩者是怎樣纏繞在一起的?換言之,后妃制是如何起源的呢?這還要從人類婚姻形態的演進說起。

當人類的先民擺脫了原始人群那種不論輩分,也不避血緣的雜交狀態後,其婚姻形態相繼經歷了血緣群婚時代與族外群婚時代。血緣群婚,就是在同一血緣家族內部,同輩男女既是兄弟姊妹,又是夫妻配偶。傳說中伏羲與女媧就是這種關係。其後,人類婚姻進化到族外群婚,也就是這一血緣家族的一群男子與另一血緣家族的一群女子互為夫妻,通常是一群姊妹共夫,同時也是一群兄弟共妻。在族外群婚制下,一個男子在一群妻子中可能有一個主妻;反之,一個女子在一群丈夫中也可能有一個主夫。我們不難發現,上古后妃傳說中的正妃、元妃,與族外婚下的「主妻」似乎有著某種淵源的關係。而直到春秋時代,不僅天子與諸侯,諸國大夫中也還盛行著姊妹共夫的娣媵制,即姐姐出嫁,妹妹或同族女子一起陪嫁,共事一夫。這種娣媵制,對先秦后妃制有著直接的影響,其中顯然孑遺著族外婚俗的變異形態。

一個男子有一個主妻或一個女子有一個主夫的族外群婚制,再經進化,就進入雖不穩固卻是一男一女相結合的對偶婚。直到對偶婚時代終結以前,人類婚姻家庭屬於母權制形態。由於子女必須通過母系才能加以確認,女性自然就處於主導的地位。隨著社會生產力的發展與社會分工的形成,再加上男女生理的自然差異,男子日漸成為社會生產的主要勞動力與家庭財富的主要創造者。男子在對偶婚家庭中最終取代了女子,躍居主導地位。為把自己創造的財富傳給親生子女,男子便把過去屬於母系氏族的子女轉歸於他們的父系氏族,把夫從妻居改為妻從夫居。這樣,父權制推翻了母權制,一夫一妻制取代了對偶婚制。

但這種一夫一妻制,還不是作為人類文明時代婚姻形態標誌的真正一夫一妻制。用恩格斯的話來說,它「是作為女性被男性奴役,作為宣告整個史前時代所未有的兩性衝突而出現的」。也就是說,在這種一夫一妻制下,婚姻的排他性僅僅是男子為確保子女與自己有血緣關係而強制妻子遵守的。因而,這種一夫一妻制,只對女子有效,而並非對男子同樣有效。在論及史前時代婚姻形態的演進特徵時,恩格斯曾經指出:「其特徵就在於,婦女愈來愈被剝奪了群婚的性自由,而男性卻沒有被剝奪。」正是在這一意義上,恩格斯認為,在對偶婚制與一夫一妻制之間,插入了一個可稱之為「歷史奢侈品」的多妻制。

毫無疑問,正是這種多妻制成為孳生后妃制的直接土壤。在父系氏族社會中,氏族普通成員已經實行了一夫一妻制,而氏族、部落及部落聯盟的酋長或貴族們,憑藉所擁有的特權與所攫取的財富,卻過著多妻制的生活。隨著早期國家形態的演進,君主政體最終瓜熟蒂落。於是,那些擁有一般政治與財富特權的顯貴豪富,便以妻妾制延續著這種多妻制;而擁有全國最高政治與財富特權的君主,則把這種「歷史奢侈品」的多妻制直接嫁接到國家制度上,構建了與專制君主政體相始終的后妃制。如果說,妻妾制還只是一種畸形的婚姻制度,后妃制則在國家政治制度的層面上把這種畸形婚制推到了登峰造極的地步。

「后妃」釋義

據《說文解字》的權威解釋,「后」字的本義指「繼體之君」。在中國最古老的編年史《竹書紀年》裡,夏帝啟、相、發、桀也稱為后啟、后相、后發、后桀,足以證明《說文解字》言之有據。而據王國維研究,在殷商卜辭與金文中,「后」字「皆從女,或從母,從倒子,象產子之形」,象徵著母親生子的形狀。上古把農神稱為「后稷」,地神稱為「后土」,顯然也都從生殖神話演變而來的,其最原始的專利權,應該屬於婦女。至於國家出現後,以「后」指稱君主,毋寧說是中國君王的早期稱號還留有母權的遺蹟,是父系權威對母系權威在稱謂上的攘奪。

也許正是鑑於「后」之尊稱具有濃厚的女權殘餘,君主逐漸感到不足以表彰男性與王權。而對「上帝」與「皇天」的崇拜逐漸超越對地神「后土」的崇拜,商周已分別開始以「帝」與「天子」來尊稱人君。「后」作為尊稱,開始了重新回歸女性的進程,至遲春秋初年,「后」已經成為天子正配的專稱。

「后」的稱呼經過否定之否定的歷史圓圈,仍然落回到女性的頭上,卻賦予了另一種政治文化內涵。鄭玄注《禮記》時坦率指出:「后之言後,言在夫之後也。」《釋名》的解釋更發人一噱:「天子之妃曰后。后,後也。言在後不敢以副言也。」也就是說,皇后自居於天子之後,不敢與天子匹配相稱。這些解釋,不加掩飾地揭露了皇后在后妃制中貌似尊榮、實質屈從的定位,道出了許多后妃悲劇的產生根源。

「妃」字,古音讀作「配」,《白虎通.嫁娶》說:「妃,匹者。何謂?相與偶也」,其本義指配偶,不論尊卑,其配偶都可以稱妃。后妃制產生後,「妃」逐漸成為人君配偶的專用尊稱。但是,「天子之配,商之前皆稱妃,周始立后」,表明夏商之妃即帝王之后。西周、春秋雖稱天子嫡配為后,但妃與后混稱的現象仍未絕跡。直到秦漢以後,「妃」才逐漸專用來泛指天子嫡配以下的配偶,「后」與「妃」的等級區別才嚴格起來。「皇后」高踞後宮女性等級金字塔的頂端,其下是等級森嚴、逐級擴大的妃嬪群。

就中國后妃體制而言,大體可分先秦以前與秦漢以後兩大時段。先秦后妃制仍殘留著娣媵制的濃重印記,這一印記在戰國時期開始逐步淡出。史稱「秦並天下,多自驕大,宮備七國,爵列八品」,也就是說,直到秦代,才真正做到遍收天下美女,入充帝王宮掖,確立了後宮等級制。其後,儘管在后妃名號上屢有變動,在后妃等級上多有損益,在後宮建置上頗有發展,但只是局部的改變,而不是本質的變化。

最後,交代一下本書涉及的后妃範疇。歷代統一王朝皇帝的后妃自然是論述的範圍,但統一王朝下同姓諸侯王或者皇子皇孫的配偶,儘管有時也稱妃嬪,卻一概摒汰不論。至於分裂王朝,不論春秋諸侯、戰國七雄,抑或魏蜀吳、十六國,還是南北朝、五代十國等等,只要是立國建號稱孤道寡者,其后妃嬪御的命運,無不納入我們的視野。歷代史乘中那些追尊為帝者,其配偶也往往獲享追認后妃的殊榮;或者開國君主的配偶,在新朝未立前已經去世,對這些未能實際成為后妃的女性,一般也不在論列之內。

第一輯 立后冊妃的標準

一 未見好德如好色者

所謂「配以德升,進非色幸」

中國傳統文化從來將君主、后妃關係納入乾坤、陰陽、日月、天地能否燮和協調的框架之內。在十六國時期,前趙主劉聰以匈奴立國,在他立后時,尚書令王鑑就給他上了一堂政治思想課:「王者立后,將以上配乾坤之性,像二儀敷育之義,生承宗廟,沒配后土。」因而在原則上,正如漢代杜欽所說,「后妃之制,夭壽、治亂、存亡之端也」,不僅影響到帝王的壽夭,還關係到社稷存亡、天下治亂。在家天下的君主專制下,杜欽這句司空見慣的奏語,確實蘊含著深刻的教訓。歷朝歷代都把冊妃立后視為國家大事,對哪些女性能夠選為后妃(尤其是皇后),都有一些成文的規定或不成文的習慣。當然,歷朝帝王的擇后標準並非一成不變的,而且各代即使有自己的擇后尺度,在實際政治生活中,這些標準也往往被有的帝王棄如敝屣。儘管如此,在綿延數千年的後宮制度中,立后冊妃還是有一些傾向性標準的,而首當其衝卻形同虛設的標準,就是「重德」。

早在東周,周襄王打算立狄人之女為后,大夫富辰進諫說:「婚姻是禍福的階梯,對一國之君來說,利內則得福,利外則取禍。怎樣才是利內呢?也就是立后要有利於君主尊崇貴族,彰明賢人,重用功臣,敬養老者,團結六親,禮敬國賓,親近故舊。如果立狄后,狄人是豺狼之德,你就會因而拋棄以上七德,這就會外利取禍。」富辰的論諫沒被採納,狄女立為王后,不久因與王子帶私通而廢黜,卻最終釀成狄人攻入王都的禍亂。說少數民族是「豺狼之德」,固然是時代的侷限,但注重后德,強調立后對君主政治的重要影響,卻是無可非議的。

漢成帝是位好色的君主,在其選採良家女子入備後宮時,杜欽指出:「后妃有貞淑之行,所生的嗣君才會成為賢聖之主。如果廢棄這一原則,后德就會有虧,后德有虧,人君就不能享高壽,就會放縱欲望而造成禍害。因此,選立后妃應擇行義之家,求淑女之質,而不必論其美貌麗色或樂舞伎能,這足以為萬世之法。」漢順帝立后時,名臣胡廣也上疏諫請:「宜參良家,簡求有德,德同以年,年均以貌」,把德行置於擇后標準的首位。在歷代正史《后妃傳》的序論與大臣的奏議中,類似的議論俯拾皆是、不勝枚舉。

中國文化中有一個值得注意的現象:在社會生活中往往會形成一些近乎教條的政治原則與倫理標準,作為評判人與事的準繩,其模糊性眾所周知,其重要性卻不容置疑。這種重要性,只有在提倡者強調時或者抨擊反對者時才凸顯出來,而在實際生活中往往因其模糊性而被忽略或擱置。立后冊妃的道德標準,也無法擺脫這種文化磁力場。如果誰有興趣,把歷代正史開列的后妃做一個統計,以所謂后德作為標準,恐怕就會發現:有德后妃決不會比失德后妃多。儘管歷朝歷代無不把后妃之德作為首選標準,其實際效果卻不宜高估。

還應指出,屬於道德範疇的女德絕不是遺世獨立的。一旦接受了社會認同的所謂女德,對少數女性來說,也許在任何環境中都會引導其一生的所作所為;而對不少女性來說,當她們接受的道德原則與所處的生存環境發生劇烈的價值衝突時,為了自身的生存與發展,就會自覺或不自覺地修正乃至拋棄原先遵循的女德。進入宮闈的后妃們處在一個完全封閉的社群之中,有著這一群體所特有的鉤心鬥角。這種角逐與爭鬥往往在笑靨軟語中進行,其頻繁與無情的程度,卻是這一群體以外的女性所無法想像的。歷史的經驗與現實的教訓警示她們:直到生命的盡頭,在一連串的角鬥中,沒有最後的勝利可言;稍有差池,意想不到的失敗隨時會不期而至,這就意味著屈辱冷清的餘生,乃至難以逆料的橫死。許多女性,倘若讓她們生活在非后妃的群體中,會不失其女德;一旦進入后妃群體,就會不由自主地捲入烏眼雞式的爭鬥,只要她不想成為這場角力的失敗者,就會喪失乃至悖逆原先尊奉的女德。君主制提倡的女德,在后妃制下必然會發生異化。只有這樣,後人才能理解:為什麼在冊妃立后時必須那麼強調女德,而歷史上女德完美的后妃卻寥若晨星。

晉武帝的五條標準

無論古今中外,外貌從來都是擇偶的重要標準之一。和諧的婚姻也是一種審美關係,美貌當然是必不可少的條件,然而卻不是唯一至上的要素,它還應包括品行、個性、才學、趣味等綜合因素。歷代君主冊妃立后,儘管無不把容貌放在首位作為汰選標準,卻礙於重德輕色的傳統倫理,羞答答地不敢承認。《宋書.后妃傳》所謂「后妃專夕,配以德升,姬嬙並御,進非色幸」,說的就是這層意思。但這是欺世盜名的官樣文章。

還是晉武帝無恥而坦率,為自己的白痴太子(後來的晉惠帝)選妃時,他總結出五條標準:「種賢而多子,美而長、白」,與此相對的就是「種妒而少子,醜而短、黑」,其中第一條把賢妒作為女德標準的具體要求,而後三條美醜、長短、白黑,則是外貌標準。

但具體執行時,《晉書》說晉武帝「務在姿色,不訪德行」。在選美問題上,他與楊皇后還上演過一出鬧劇。晉武帝讓候選女子露著臉進入殿庭,由楊皇后代他選取,他則拿著一把扇子掩著臉面,算是遮羞。不料楊皇后打翻了醋罈子,只選那些潔白、頎長的姑娘,把長得端正、美麗的都給淘汰了。卞藩的女兒姿色出眾,眼看也要遭黜落。晉武帝再也憋不住了,掩著扇子對皇后說:「嘿,卞家女兒好看哪!」皇后一臉嚴正道:「卞藩家三代后族,他的女兒不可用卑位委屈她。」武帝不便當場發作,便不顧羞恥,親自出面選美。他命令立起一座障子(屏風),選中美貌女子,就用絳紗繫在她的臂腕上,轉立到障子後面。這場選美戲折騰了好幾天才收場。

燕瘦環肥,一時之選

從心理學的角度來說,口頭上再三強調的實際上往往是十分稀缺的,而諱莫如深的才是寤寐以求的。冊妃立后的德行標準屬於前者,容貌標準則是後者。在中國人的世俗審美觀中,總把后妃與仙子並提,視為女性美的極致與典範。家喻戶曉的四大美女,除了貂蟬是半虛構型的人物,西施、王昭君、楊貴妃都是後宮妃嬪。在歷代正史《后妃傳》裡,十之八九都有關於她們美貌的記載。我們且隨著朝代推移,來巡視歷代君主是怎樣把天下佳麗、絕代尤物羅致後宮的。

據文獻記載,周穆王造了中天台,簡選了一大幫子曼妙嫵媚的鄭、衛處女,中天台都快住滿了。按戰國張儀的說法,鄭、衛間美女,白淨的臉龐都像敷粉似的,烏黑的眉毛都像描黛似的,在通衢上一站,簡直像天女下凡。戰國時的齊國選七尺以上的女子百餘人送入後宮,頎長、白皙成為選美的尺度。

漢代選女,身高必須合乎規定,否則不能應選。漢明帝馬皇后身高七尺二寸(約今一百六十五公分),修長的身材,配上一頭秀髮,高挑而俊美。與此同時,體態輕盈也成為選美的要素之一。

《洞冥記》雖是後出之書,其中描寫武帝宮人的內容還是折射出漢代的審美觀念:肌膚柔軟,身體輕弱,不喜歡穿那種系飾帶的衣物,唯恐擦破皮膚。漢成帝皇后趙飛燕與妹妹趙昭儀都是美人胚子,膚色白裡透紅,飛燕更是體態輕盈,腰肢纖弱,行步進退之際,越顯得款款動人,也最受寵愛。據說,漢成帝與她泛舟太液池時,輕風掠來,她幾乎要隨風飄去。漢成帝就用自己衣服上的翠纓綰住她的裙裾,免得她墜入水中。後來還特為她在太液池邊造了一座避風台。

三國第一美女應推魏文帝甄皇后,她原是袁紹之子袁熙的妻子,曹操滅袁氏,曹丕捷足先登,將其占為自己的開國皇后。據說,其弟曹植也暗戀甄氏,他的《洛神賦》就是為嫂子作的,勾畫了一位絕代佳人的肖像畫:

其形也,翩若驚鴻,婉若游龍。榮曜秋菊,華茂春松。彷彿兮若輕雲之蔽月,飄颻兮若流風之回雪。遠而望之,皎若太陽升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出淥波。穠纖得衷,修短合度。肩若削成,腰如約素。延頸秀項,皓質呈露。芳澤無加,鉛華弗御。雲髻峨峨,修眉聯娟。丹唇外朗,皓齒內鮮。明眸善睞,靨輔承權。瑰姿豔逸,儀靜體閒。

譯成現代漢語:

她走起路來,蹁躚地像驚鴻一樣輕盈,婉妙地像游龍一樣輕捷。容貌像秋天菊花一樣煥發光采,像春天松樹一樣充滿生氣。隱隱約約像輕雲遮掩著明月,娉娉嫋嫋像流風吹起了白雪。由遠處遙望,皎好如紅日從朝霞中升起;走近細看,嬌嫣如荷花在碧波中搖曳。體態適中,高低合度。雙肩就像雕成的玉石,渾圓優美;小腰就像緊束的素帛,柔軟纖細。長頸項下,袒露出雪白的肌膚,即使不敷脂粉,也沒有比她更白皙的。紅唇那麼誘人,皓齒那麼光澤。明亮的眸子攝人魂魄,含顰的笑靨擾人心情。秀美的姿態靚麗優雅,端莊的儀表嫻靜雍容。

被稱為「江東絕色」的潘美人被選入後宮,也是由於吳國皇帝孫權被其姿色所傾倒。她因父親犯法,與姐姐一起被關進織室,身分近似奴婢,專門從事紡織。關在同一織室的百餘號人,都因她美若天仙而對其敬而遠之。她悲慼身世,不思飲食,人便消瘦了許多。孫權聽說了她的美貌,就讓畫工繪了她的肖像,一見之下,忘形地以琥珀如意擊案讚賞:「悲慼之容就這樣迷人,何況歡快之時呢!」也不管折斷了如意,立馬命人將她迎入後宮。美貌幫助潘夫人脫離了厄運,她入宮後很受寵愛。一次,孫權與她遊釣台,因釣到了大魚而喜出望外。她卻說:「魚離開水,就成了枯魚。古代有涸澤枯魚之嘆,現在你卻以為喜。有喜必有憂啊!」說這番話時,她也許從魚的命運聯想到了自己,感嘆自己也只是被孫權釣去的魚而已,禍福也難以逆料啊!

兩晉南北朝的君臣似乎對秀美的長髮特有興趣,有案可稽的兩位長髮妃子都出在這一時段。十六國後趙主石虎的夫人不僅姿貌美麗,而且一頭秀髮長達七尺(約今一百六十一公分),因而寵冠後宮。南朝陳後主的寵妃張麗華也是七尺長髮,烏黑如漆,光澤照人。《陳書.后妃傳》說她神韻獨具,進退行止,雍容優雅,容貌美豔,端莊明麗,顧盼流連時越發光采奪人,四座失色。每當她對窗梳妝,臨風梳展長長的美髮,佇立在軒檻之前,遠遠望去,真是飄逸綽約,宛如仙子。

到了唐代,豐滿成為君王選后妃的審美趣味之一。後來的乾隆帝有詩云:選色唐宮不礙肥。楊貴妃無疑是這種豐腴美的典型,後人將她與漢代的趙飛燕並稱為「環肥燕瘦」。關於楊妃美,後代詩文、戲劇、小說無不馳騁筆墨,發揮想像,實際上真正親見芳容而留下寫真的,只有李白的《清平調》。對任何歎為觀止的美,都不適宜做正面的描繪,李白深得其中三昧,他描寫楊貴妃的美,只用烘托、渲染與聯想、比喻,而不從正面落筆:

雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃。

若非群玉山頭見,會向瑤台月下逢。

白居易在《長恨歌》裡作了正面描寫,當然有想像的成分:

回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色。

春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。

侍兒扶起嬌無力,始是新承恩澤時。

玉容寂寞淚闌干,梨花一枝春帶雨。

從趙飛燕到楊貴妃,我們僅僅擷取若干典型例子,來說明歷代帝王從來都是把美色置於立后冊妃的標準首位。

關於裸檢

在選擇后妃時,不僅她們的外貌體形要經過嚴格挑選,甚至還要接受裸體檢查。這一做法始於哪一朝代,已難確考。著名的《馬可.波羅遊記》記錄了元世祖時的有關情況:

凡當選的美女立即送入大汗的宮廷。當她們進宮以後,大汗又任命一班人再一次進行考察,從中挑選出三四十人作為他的內宮,貴如妃子,十分尊貴,由某些年長的宮娥分別照顧和監護她們。這些宮娥在夜間認真考察她們有沒有隱祕的缺點,睡覺是否安穩和沒有鼾聲,呼吸的氣息是否芳香如蘭,身上各部位有沒有難聞的氣味。經過這樣嚴格的檢驗以後,她們才被分為五個小組,每一組輪流在大汗陛下的內宮侍奉三晝夜。

既然能知道她們身上有無「隱祕的缺點」,顯然要進行裸體檢查。

現存《雜事秘辛》記載了漢桓帝選梁皇后入宮前的裸檢過程,這位梁皇后就是梁冀的小女兒梁瑩。據此書記載,保林吳姁與宦官單超奉命來到梁邸,梁瑩款款碎步從中閣走入寢房,兩人端詳其容貌,環視其舉止,完全符合入選的法相。然後,單超迴避,吳姁與梁瑩一同進入姑娘的閨房,關閉了中閣子。陽光正透過窗戶照在梁瑩的臉上,就像紅霞映照在白雪上,光豔逼人,眼波澄澈嫵媚,殷紅的嘴唇,整齊的皓齒,長長的耳廓,端正的鼻子,顴骨雙頰,一切都是天生的完美。吳姁接著卸去她的頭飾,讓髮髻舒展下來,度量秀髮的長短,烏黑的頭髮像黑漆那樣光澤照人,可以繞手八圈,放下墜地後還長上半握。然後,吳姁讓她解開內衣,對她說:「皇帝重禮,讓我老朽來檢查。這是必須檢視的。」梁瑩流下了眼淚,閉上眼睛,側身向內。藉著日光,吳姁撫摩她的肌膚,細膩光滑,整個裸體看上去猶如凝脂塑就、白玉雕成一樣。吳姁量了她的胸圍與臀圍,檢查了她的乳房、外陰、陰道等部位,斷定她是一個謹守禮法的處女。吳姁最後向皇帝提供了一份詳細而準確的檢查報告:身高七尺一寸,肩寬一尺六寸,臀寬一尺三寸,臂長二尺七寸,手指四寸,腿長三尺二寸,腳掌長八寸;雙腳底平趾斂,沒有痔瘡,沒有皮膚病,身上沒有黑痣與疤痕。

《雜事秘辛》是明人楊慎偽托的小說,史料可靠性大有問題。不過,縱然不能據此認定漢代就對入宮后妃進行裸檢,卻可推斷明代立后選妃已有這種做法。這有明人蔣一夔的《長安客話》可以印證。其中〈三婆〉條指出,明代宮廷接生所需的隱婆都是在民間收生婆中「預選名籍在官,以待內庭召用,如選女則用以辨別妍媸可否」。這些記載表明,帝王不僅將女性的外貌美,而且將她們的裸體美也列入冊妃立后的標準之列。西漢杜欽所說的「舉求淑女,不問華色」,南朝沈約所謂的「配以德升,進非色幸」云云,只是高掛張揚著讓人瞧的幌子而已。在選擇后妃的德色雙重標準上,倒真用得上孔子的感慨:「吾未見好德如好色者也。」只不過,他們遠不如孔子那樣坦白。

女性美是陰陽造化對婦女的眷顧,在愛情婚姻中重視女性的容貌姿色也是人之常情。問題在於,后妃制是依附於君主制的畸形婚姻制度,它賦予君主對入選后妃的女性美有至高無上的挑剔權,而應選的女性卻沒有拒絕這種選擇的可能。問題還在於,歷代君主無不憑藉著絕對的君權,為滿足一己的私欲,企圖占有天下所有的佳麗。明代憲宗朝,有一次外命婦入朝皇太后,尚書施純的妻子十分靚麗,皇太后也被她的美麗深深吸引,直勾勾地看了好久,回過頭來對左右侍者說:「過去選妃時為什麼沒見到這個人?」深為兒子未能享此豔福而抱憾不平。這件小事充分暴露了皇權對國中美色的全面占有欲。在君主們看來,「溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣」,由此推理,天下絕色自然也應該納入他的後宮。就像把天下珠寶財富藏入他的倉庫一樣,帝王還把成千上萬如花似玉的女子圈入後宮,前者供他物欲上的揮霍享受,後者供他性慾上的發洩占有,兩者都只是滿足他一己的私欲。如此而已,豈有他哉!

| FindBook |

有 12 項符合

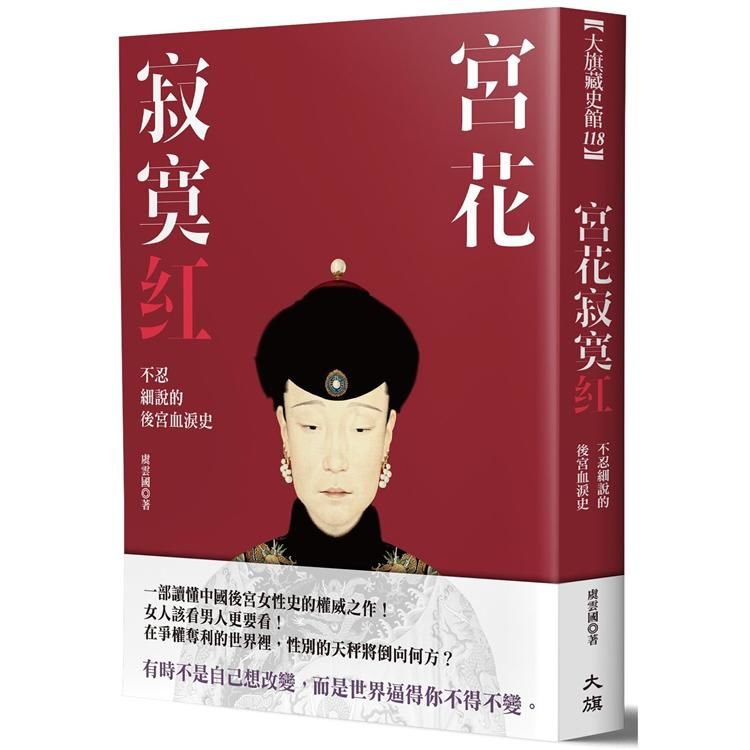

宮花寂寞紅:不忍細說的後宮血淚史的圖書 |

|

宮花寂寞紅:不忍細說的後宮血淚史 作者:虞雲國 出版社:大旗出版社 出版日期:2019-12-01 語言:繁體中文 規格:平裝 / 432頁 / 17 x 23 x 2.16 cm / 普通級/ 單色印刷 / 修訂版 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:宮花寂寞紅:不忍細說的後宮血淚史

「未容君主得見面,一生遂向空房宿。」後宮,一副名為「女人」的枷鎖

以為進了宮從此富貴,怎料卻成了一隻斷了翅的鳥。

女人們的無奈、倔強、爭寵,一切都只為掙脫牢籠……

從女權社會進到男權社會,君主專制造就了後宮的現世

過去女性們的壓抑,換來當今的平權

但在平權的天秤面前,女性仍舊被過去的框架所束縛

框架從何而來?君主專制又為何會出現?

一本充滿了愛與恨、血與淚的歷史

掀開古代宮廷帷幕,呈現中國后妃史的真實樣貌

有時不是自己想改變

而是世界逼迫你不得不變

作者簡介:

虞雲國

1948年生,著名的宋史專家,教授、博士生導師,中國宋史研究會理事,中國范仲淹研究會理事。著有《宋代台諫制度研究》、《兩宋歷史文化叢稿》、《宋光宗宋甯宗》、《細說宋朝》、《敬畏歷史》、《水滸亂彈》等學術專著;另主編、編纂、校點古籍多部。

章節試閱

卷頭語

后妃制的起源

后妃制,一方面屬於家庭婚姻制度的範疇;另一方面又是從屬於君主政體的基本制度之一,屬於國家政治制度的範疇。那麼,這兩者是怎樣纏繞在一起的?換言之,后妃制是如何起源的呢?這還要從人類婚姻形態的演進說起。

當人類的先民擺脫了原始人群那種不論輩分,也不避血緣的雜交狀態後,其婚姻形態相繼經歷了血緣群婚時代與族外群婚時代。血緣群婚,就是在同一血緣家族內部,同輩男女既是兄弟姊妹,又是夫妻配偶。傳說中伏羲與女媧就是這種關係。其後,人類婚姻進化到族外群婚,也就是這一血緣家族的一群男子與另一血...

后妃制的起源

后妃制,一方面屬於家庭婚姻制度的範疇;另一方面又是從屬於君主政體的基本制度之一,屬於國家政治制度的範疇。那麼,這兩者是怎樣纏繞在一起的?換言之,后妃制是如何起源的呢?這還要從人類婚姻形態的演進說起。

當人類的先民擺脫了原始人群那種不論輩分,也不避血緣的雜交狀態後,其婚姻形態相繼經歷了血緣群婚時代與族外群婚時代。血緣群婚,就是在同一血緣家族內部,同輩男女既是兄弟姊妹,又是夫妻配偶。傳說中伏羲與女媧就是這種關係。其後,人類婚姻進化到族外群婚,也就是這一血緣家族的一群男子與另一血...

顯示全部內容

推薦序

代序 糾正對宮闈史的誤讀

中國后妃史是中國宮廷史、中國婦女生活史,乃至整個中國社會生活史不可或缺的構成內容。然而,由於研究缺乏,普及不夠,一般民眾所知既有限,誤解更不少。但后妃生涯、宮闈祕史,歷來給人刺激而神祕的印象,撩撥著他們一窺內幕的好奇心。於是,便有種種齊東野語式的筆記、小說、戲劇、影視相繼問世,這些作品的摹寫刻畫往往誇張失實,卻在很大程度上迎合了搜奇獵豔的窺私心理。

對后妃史的這種誤讀,主要表現在兩方面。其一,對後宮生活不加批判,缺乏原則地美化,大肆渲染錦衣玉食與珠光寶氣的宮闈場景,滿足...

中國后妃史是中國宮廷史、中國婦女生活史,乃至整個中國社會生活史不可或缺的構成內容。然而,由於研究缺乏,普及不夠,一般民眾所知既有限,誤解更不少。但后妃生涯、宮闈祕史,歷來給人刺激而神祕的印象,撩撥著他們一窺內幕的好奇心。於是,便有種種齊東野語式的筆記、小說、戲劇、影視相繼問世,這些作品的摹寫刻畫往往誇張失實,卻在很大程度上迎合了搜奇獵豔的窺私心理。

對后妃史的這種誤讀,主要表現在兩方面。其一,對後宮生活不加批判,缺乏原則地美化,大肆渲染錦衣玉食與珠光寶氣的宮闈場景,滿足...

顯示全部內容

目錄

推薦序

代序 糾正對宮闈史的誤讀

卷頭語

第一輯 立后冊妃的標準

一、未見好德如好色者

二、只是為了產龍種

三、在秦晉之好的背後

四、父子在朝與椒房之親

五、一榮俱榮,一損俱損

六、從貴族聯姻到民女入宮

七、才藝也是入宮的資本

第二輯 通向宮闈之路

一、選女:離散天下之子女

二、從呂不韋的陰謀到無鹽女的調侃

三、劫奪臣民之妻女

四、衝冠一怒為紅顏

五、刑戮之家,憂怨所積

六、也當一回姦夫與嫖客

七、只怕連貓狗都不乾淨

八、初釋后妃夢:夢入後宮

第三輯 聯姻帝王家

一、冊后與大婚

二、後宮佳...

代序 糾正對宮闈史的誤讀

卷頭語

第一輯 立后冊妃的標準

一、未見好德如好色者

二、只是為了產龍種

三、在秦晉之好的背後

四、父子在朝與椒房之親

五、一榮俱榮,一損俱損

六、從貴族聯姻到民女入宮

七、才藝也是入宮的資本

第二輯 通向宮闈之路

一、選女:離散天下之子女

二、從呂不韋的陰謀到無鹽女的調侃

三、劫奪臣民之妻女

四、衝冠一怒為紅顏

五、刑戮之家,憂怨所積

六、也當一回姦夫與嫖客

七、只怕連貓狗都不乾淨

八、初釋后妃夢:夢入後宮

第三輯 聯姻帝王家

一、冊后與大婚

二、後宮佳...

顯示全部內容

|

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)