第二十三章:骨中絲

現今的方家,林林總總一共有十一二人……

老爺、夫人先後去世了,如今當家的便是方承、江世靜夫婦倆。

陳叔算得上是管家,陳嬸既是管事的又是廚娘,兩人生了一對雙胞兄弟,守著藥鋪前堂的門面,負責抓藥記帳,不過帳本夜裡總是要給方承他們過目的。

杏子從小沒了爹娘,是被方家過世的老爺、夫人領回來的,自打江世靜嫁過來,便一直貼身跟著她,名義上算個丫頭,實際上她跟著江世靜零零碎碎學了不少藥理醫理,關鍵時候也能算個幫手。

餘下幾個是幫著打點雜事、採藥、曬藥的夥計。還有幾個年紀小的,是別人家送來的學徒。

不過,夥計並不時常在,有時候出遠門採藥,一去便是許多天。而那些小學徒也不是日日都來,他們大多都是些苦人家的孩子,除了學些技藝,家裡的活也跑不了要幹。

是以這方家藥鋪的熱鬧總是在前堂門面,真正的後院其實並不多人。

今夜,大約能算得上這方家藥鋪後院最熱鬧的一天了──那些被方承和江世靜領回來的乞丐將自己好一番清洗,又扭扭捏捏地換上了陳叔、陳嬸給他們找來的襖子。襖子雖不是新的,但整潔乾淨,最重要的是沒有破口也不掉棉絮。

這方家能和江家多年交好且結成親家也不是沒有緣由的,至少府內上下的人都一樣愛操心。

陳嬸看著那些乞丐手腳上破皮爛肉的凍子,連連嘖聲,二話不說翻出了一些備用的暖手爐,填了炭火一個個塞進他們手裡:「喏……烘著,瞧這凍的呀……誒?別撓!癢也別撓,凍子都這樣,一捂熱了就癢,你們在這裡捂一會兒,我去給你們弄點兒藥。」

這些乞丐本也不是好吃懶做的,而是家鄉鬧了饑荒,身上又帶了傷殘,算是不得已才淪落至此。可不管怎麼說,他們綁人在先,確實沒理。若是尋常人,不與他們計較已算心寬,萬萬沒想到這方家非但沒計較,願意幫他們治病救人,甚至還當成來客一般對待,簡直是以德報怨了。

被陳嬸這麼一番安頓,這些乞丐俱是愧疚難安,先前在野外的蠻橫氣煙消雲散,一個個都成了笨嘴鵪鶉,結結巴巴道:「別、別忙活了,我、我們早凍慣了,這凍子也不是剛長的,隨它去吧。」

約莫是在自己家裡,氣勢便上來了。陳嬸當即眼睛一橫,訓道:「是你帶傷的還是我帶傷的?你懂藥還是我懂藥?捂著!別撒手,我過會兒來。」

碰巧從門邊經過的雙胞兄弟一見親娘這語氣,頓時想起自己小時候被訓的場景,一縮脖子便要遛,結果還沒來得及轉頭,就被陳嬸給叫住了:「你倆跑什麼?有鬼追著咬你們啊?過來過來。」

修平、修安兄弟倆訕訕地轉回頭,乾笑著異口同聲道:「娘,什麼事?剛關了鋪面,還得給方少爺送帳本呢。」

「帳本多大?非得兩個人抬著去啊?」陳嬸沒好氣地隨手指了一個,「你去弄一盞酒來,烈一點的,再弄些紗麻布。」

「烈酒?要烈酒做什麼?爹惹你不痛快了?」被指使的弟弟修安嘀咕了一句,做兄長的那位已經拎著帳本忙不迭跑了。

「你爹有那膽子嗎?」陳嬸一指屋裡的乞丐,叨叨說,「這一屋子都長了凍子,給他們燒一燒。」

一聽凍子,弟弟臉便有點兒綠。

他小時候皮得緊,總找麻煩跟修平幹架,有回大雪天,兄弟倆本是滾出去玩雪的,結果玩著玩著又鬧起來了,打得滿頭滿臉都是雪,最後他憑著不怕死的蠻勁,把哥哥齊脖子埋了,兩手凍得通紅不說,還被親娘抽了一頓,屁股腫了三尺高,為此親哥笑了他一個月。

可惜,一個月剛過沒多久,兄弟倆都樂不出來了──兩人在雪裡鬧了太久,回來又不管不顧地直接用熱水泡了凍麻的手腳,這一冷一熱的,指頭上、腳跟上全長了凍子,腫成了蘿蔔,一熱又癢得抓心撓肺,那叫一個生不如死。

陳嬸便切了薑沫子,搗出熱辣的汁,攪和在烈酒裡,給兄弟倆抹凍子,修平還好,只是腫了,修安還破了幾處裂口,被辣得哭爹喊娘,鼻涕泡都出來了,又被親哥笑了一個月。

那滋味太過銷魂,此生難忘,以至於修安現今聽到這法子,還會忍不住齜牙咧嘴。

他趁著陳嬸不注意,朝屋內的乞丐們比劃了一下,「自求多福。」

乞丐們:「……」

清平冬日溼冷,生凍子的人不在少數,有些人自己在家琢磨著消腫,有些會來藥鋪問點兒方子,陳嬸沒少給人處理,早就成熟練工了。她俐落地切了一碗薑沫子,搗爛出汁,又接了修安端來的烈酒澆進碗裡,用紗麻布蘸了,一點點將那些乞丐的凍子搓擦了一遍。

「這個好,破了口,疼是疼了點,但見效快。」陳嬸這麼說著,那乞丐卻已經被辣得直流眼淚了。

於是這一夥有著蠻脾氣的人,剛進方家沒過一晚,就被陳嬸弄得服服帖帖的。一個個懸著沾滿薑酒汁的手,淚眼汪汪地問陳嬸有沒有他們能幫得上忙的,乾坐著著實沒臉。

這廂忙活著的時候,方承、江世靜那邊也不得閒,整個後院唯獨一間屋子門房緊閉,半點兒聲響都不曾傳出來。

在這間屋裡暫住的正是玄憫和薛閑兩人。

方家屋宅雖不算小,但也有限,那些乞丐分了兩間廂房,病者又占了一間,餘下便只有兩間空屋,一間讓石頭張、陸廿七加上江世寧這不需要睡覺的占了,剩下兩位祖宗便只能合住一間了。

左右也不是沒有湊合過,兩人又是睡不睡都無所謂的人,便也沒什麼異議。

當然……被拍了紙符面壁的薛閑曾經想提出點異議,但又因為一點兒莫名的心思把這異議給咽了回去。

這約莫就是被管制多了,養出了一點兒習慣,一天沒人管還怪不適應的……

自打傍晚時候超度了江家夫婦,玄憫便關了屋門,在床榻邊打起了坐。

從薛閑認識他的第一天起,他就不曾真正躺下睡過覺,夜裡不是坐在桌邊閉目養神,就是盤腿在床榻邊打坐,自始至終都維持這那副冰雪不化八風不動的模樣,就連閉著眼睛,也給人一種不可親近之感。

不過薛閑自己也在藉著銅錢修養脊骨,沒那功夫給玄憫找事添亂,於是整個屋子便一片寂靜,靜得方家的人都不太敢來打擾。

先前晚飯時候,江世靜和方承曾來請過人,結果敲了門卻不曾聽見應聲,差點兒以為屋裡的兩人出了什麼事。還是江世寧藉著紙皮身體的方便,從門縫裡探進去了一個腦袋,左右看了一眼,出來便朝姐姐姐夫擺了擺手道:「暫時別來叫門了,他們若是餓了,自會出門的。」

他不大懂玄憫和薛閑具體在休養些什麼,但看著便高深莫測不宜打斷,況且這兩位祖宗身體本就異於常人,少一頓多一頓於他們來說並不要緊。

方家和薛閑、玄憫還不熟悉,只知道兩位都是高人,而世上高人大多有些怪脾氣和怪習慣,為了免犯忌諱,他們自然以江世寧的話為準。

平日裡方家戌時不過便要歇了,這日人多,到了亥時才陸陸續續歇下。院子裡各屋的燈火一盞一盞都熄了,細語交談也漸漸小了,最終變得滿院靜謐。

薛閑睜眼的時候,三更的梆子已經響過了一陣,宅院各屋的人都沉在夢鄉,只能聽見一些依稀的鼾聲。屋裡燈油燒了大半,燈芯許久未撥,顯得火光昏暗。

不過他睜眼並不是因為鼾聲吵人或是油燈將枯,而是因為額上貼著的紙符莫名發了燙。

因為融了一根龍骨,薛閑自己本就有些燒,而貼在他額前的紙符卻比他還燒得厲害,燙得連他都覺得有些灼人了。他「嘶……」地輕抽了一口氣,皺了眉朝玄憫看去,輕喊了一聲:「禿驢?」

玄憫沒應。

「禿驢?把這破紙揭了,大半夜的我也作不了妖。」薛閑忍著額前的灼燒感開口說道。

卻依然無人應答。

「禿驢?」薛閑覺得有些不對勁了,連喊兩聲後,又換了喊法,「玄憫!別裝死了,我知道你沒睡。」

他藉著昏暗的光,瞪著床榻邊打坐的人,等了片刻,卻依然不見玄憫有絲毫動靜。

「你沒事……」一句話還不曾說完,薛閑便覺得額前灼燙的紙符陡然一鬆,居然就這麼輕飄飄地從他鼻前掉了下來,落在了地上。

紙符一落,薛閑便能動彈了。他也顧不上其他,連忙操縱著二輪車匆匆挪到床榻邊,試著碰了碰玄憫擱在膝上的手。

結果他剛抓了玄憫的手指,就被燙得一驚。

是了,那紙符是玄憫所制的,出現異樣自然跟玄憫也脫不了干係。

「喂,禿驢?」薛閑探了探玄憫的脈,發現脈象又急又重,莫名讓人有種焦灼不安之感。

難不成又是那痣出了問題?

見識過玄憫幾次異狀,薛閑幾乎是下意識要去看玄憫頸側的那枚小痣。但屋裡燈火過於昏暗,那小痣出了什麼狀況著實讓人看不清楚。薛閑不得已湊近了一些。

那枚小痣倒是沒蔓出什麼血絲,但薛閑卻有些不自在了……

因為玄憫的體溫著實太高了,湊近之後,他頸窩皮膚上蒸騰出來的熱意不可避免地烘著薛閑,帶著一點兒微微的汗溼,讓本就燥熱難平的薛閑更熱了一層,直沖頭腦,蒸得他腦中莫名有些發空。

以至於他鬼使神差地移了目光,不知不覺從盯著玄憫頸側的痣,變成了盯著玄憫的側臉。

約莫是熱氣蒸人,容易讓人變得懶散,他目光落點有些虛,也不知是落在玄憫的眉眼上,還是鼻梁骨上,抑或是……

不過高僧便是高僧,即使周身燙成這樣,單單看臉卻看不出絲毫端倪。

玄憫神色未變,和傍晚閉眼時一模一樣,若不是薛閑能摸到他急促如擂鼓的脈,能感受到他不斷散出的熱意,說不定會被他沉靜無波的模樣給騙過去。

不知是因為薛閑身上的熱意影響,亦或是別的什麼,玄憫的脈越來越重,頸窩間的潮溼熱意也越蒸散越多,薛閑懶懶地看著玄憫靜靜閉著的眼,也不知是中了哪門子邪,居然有些不想動彈。

就在他熱意熏腦的時候,他按著玄憫腕脈的手指無意識動了一下。

玄憫重如擂鼓的脈跟著一跳,半睜開了眼,偏頭看向薛閑。

有那麼一瞬,兩人的鼻息幾乎是交纏在一起的,讓人恍然產生一種格外親近的錯覺……

玄憫半睜的眸子幾乎和屋內的昏暗融為一體,讓人看不清他目光的落點,不知是纏結在薛閑同樣茫亂的眸子裡,還是汗溼的鼻尖,亦或是更下面一些……

兩人身邊似乎落下了厚重而無形的屏障,一切來自他處的雜音都被阻隔在了屏障之外,遙遠而模糊,唯餘沉重痴纏的鼻息一下一下……將周遭全部填滿,給人一種惶然的錯覺,好似整間屋子都狹窄狹小起來,讓人移不開,也挪不動。

玄憫被薛閑按著的手腕忽然動了動,反手捉住了薛閑的手指,強硬地翻轉過來,將薛閑的手緊緊壓住。不知是不是身體的反應導致他把控不住手上的力道,他抓著薛閑的手攥得格外緊。

這時,薛閑才在茫然和迷亂中後知後覺地發現玄憫身上是汗溼的,不論是脖頸肩臂還是手掌都是汗溼的,他在翻轉手腕屈起關節時,手指因為潮溼而滑進了薛閑的指縫裡,攥緊時,指縫間的皮膚難以避免相互摩挲……那種親近的錯覺便更重了,甚至能稱得上親暱了。

玄憫半醒似的閉了眼又半睜開,一滴溼熱的汗滴不知從他下巴或是哪裡滴落下來,剛巧落在薛閑下巴尖,又順著他的脖頸一路滑下去,渗進了胸前衣襟下。

薛閑鼻息驀地一重,腦中頓時一個激靈。

後院外的街巷裡,不知哪裡的貓鬧起了覺,長長地叫了一聲,在夜裡顯得格外清晰,活似就蹲趴在床邊似的。

玄憫似是被這貓叫徹底吵醒,他手指間猛地收了一下力,重新閉上了眸子。

薛閑眼皮一跳,被他捏著的手指下意識縮了一下,整個人驟然坐直了身體。而在他打算抽回手操縱椅子退到一邊時,玄憫也已經坐正了,他雙眸依然閉著,神色未動,捏著薛閑的手卻已然鬆了開來。

他雙眼閉了許久又重新睜開,靜靜地看著一旁的薛閑,道:「坐遠一些。」

語氣一如既往平靜無波,但嗓音卻比平日低一些,還透著一絲微微的啞意。

薛閑雖然已經讓到了一邊,但先前壓住的心跳和脈搏此時像是驟然找到了出口,續了命似的瘋狂跳著,幾乎就貼著薛閑的耳邊擂著鼓。以至於他滿耳朵都是「怦、怦」的搏動聲,根本沒聽清玄憫那低低的一句話。

「嗯?」他應了一聲。

情緒還不曾從先前錯覺的親近中脫出,以至於他這一聲帶著一些鼻音,顯得溫順而懶散。

玄憫靜了片刻,終於還是淡淡道:「無事。」

薛閑的脈逐漸恢復常態,他輕出了一口氣,但右手被捏得發麻的指骨關節卻在提醒著他方才的一切。他一邊鬆著右手的筋骨,一邊默默驅使著二輪車來到桌邊,背對著玄憫,藉著撥弄燈芯的功夫,壓下了那股不大自在的感覺。

燈芯被撥弄了幾番,那一豆火苗變長了一些,整間屋子驟然亮堂許多。薛閑轉過椅子,藉著亮堂的火光,看清了玄憫現在的模樣……

他身上薄薄的一層僧衣已經被汗浸得潮溼,肩背、手臂的肌肉輪廓被勾勒得半隱半現……不管方才這些能勾起多少別樣的意味,眼下冷靜之後再看,著實不會舒服到哪裡去。

看著他這一身汗溼,又想到剛才他異於平常的體溫,薛閑難得為人著想了一回,問道:「我去給你弄些水來,你清洗一下?」

以玄憫受不了一切髒汙的脾性,對這一身溼汗必然是難以忍受的。但是薛閑只考慮到了這一點,卻忘了旁的。比如清洗總是要脫衣的,再比如這屋裡可不止玄憫一個人……

不過他問出這話之後,就想起了這些,頓時又想把剛才那句給吞回去。

玄憫兀自打著坐,聞言沉默了一會兒,睜開眸子打量了薛閑一眼,又淡淡地閉上了,道:「不必,你坐遠些便行了。」

薛閑沒好氣道:「……我這是多討你的嫌,再遠就出屋了。」

玄憫眼也不睜,在薛閑挪回「靈氣充足的牆邊」後,才沉沉開口道:「不是。」

這沒頭沒尾的一句,鬼知道他這「不是」在答什麼。

薛閑坐著的地方在床側,從他的角度能看見玄憫的側面,還被床帳擋了大半。不過這半遮半掩的,剛巧能減輕先前的尷尬,讓人徹底放鬆下來。

而之所以說是尷尬,是因為……先前有那麼一瞬,薛閑能感覺到自己身體有了些反應。當然,他及時將那反應止於蠢蠢欲動,只是……

不知道玄憫有沒有相同的狀況。

他手肘擱在這二輪車高低剛好的扶手上,指關節鬆鬆地支著頭,懶懶散散地倚在座椅中,另一隻手無意識地撥弄著那串銅錢,拇指在銅錢的邊緣有一搭沒一搭地摩挲著,目光一會兒落在微微抖動的油燈上,一會兒又落在玄憫身上。

照理來看,他那一身汗溼,若是真有反應,應當更明顯些才對,可架不住他那極度內斂克謹又冷冰冰的性子,讓人很難將他同某些俗世之事相聯繫。更何況他還盤著腿打著坐,僧袍前襬罩在膝前,看也看不出什麼名堂。

可好好的,怎的就突然這樣了?

夜裡過於安靜,時間流逝便顯得格外緩慢,薛閑百無聊賴地琢磨了一番,突然想起了玄憫虎口上被他舔過兩回的傷,以及江世寧沒說完就被玄憫打斷的話。

薛閑:「……」

他算是明白江世寧為何讓他別亂用龍涎了,可這提醒著實晚了一步。

他在心裡乾笑兩聲,默默坐正了身體,顯出一本正經的模樣,好讓自己不那麼像始作俑者。而後也不再盯著被坑的玄憫瞎琢磨了,而是作賊心虛地閉上眼,捏著銅錢老實休養去了。

這一夜的休養著實和以往不同,興許是又拾回一根龍骨的緣故,又興許是因為玄憫的銅錢有兩枚已經解了禁制。

先前他只能感覺到缺少筋骨的地方有隱隱的酸脹熱意,能感受到斷骨處十分飽脹,似乎要往外抽節。而現在,血脈裡奔湧的熱脹感和先前融進體內的龍骨陡然間有了鮮明的去向,它們在斷骨處聚攏,就像是斷骨的延伸一般,從那處凝出了一道絲。

那道絲彷彿是活的一般,隨著薛閑凝神聚氣越發深,那道絲也在緩緩地,一點一點地伸長,只是這過程極度耗費心力,僅僅是一晚的功夫,斷骨中的絲剛抽了一小半,薛閑卻好似耗費了半月的心力一般。

到天濛濛亮,方家眾人陸續出屋門的時候,薛閑已經攛掇了不用睡覺的江世寧,打算去找間食肆弄些吃的。

「阿寧,薛……公子,你倆做什麼去啊?」江世靜梳洗過一番,正打算弄些藥汁給那三個出疹子的乞丐,見到這兩人朝後門走,便叫住了他們。

「去趟薈萃居。」江世寧對清平縣出名的酒樓還是知曉的,勉強能給薛閑帶個路。

「薈萃居?」江世靜奇怪道,「大清早去薈萃居做什麼?早點陳嬸已經在準備了。」

江世寧擺了擺手:「這祖宗可挑嘴了,他可不分早點晚點的,只吃肉,還得是大菜。」

「這個時辰,就是去薈萃居訂肉菜,也得等人家做呀。」若不是薛閑和玄憫,方家夫婦倆說不定還在那溫村耗著呢,弄不好死活都不知。所以方家上下對薛閑和玄憫都存著又敬畏又感激的心,喊個簡簡單單的「公子」都覺得怠慢了,又怎麼可能任由薛閑餓肚子?

她說這話時候,陳嬸剛巧從灶間出來,兩人對視一眼,陳嬸一拍巴掌,「薈萃居的那些招牌陳嬸我都能做,薛少爺你想吃哪樣儘管說,我手腳夠麻利,保管一會兒就湊一桌。」

江世靜也點頭道:「過會兒讓杏子給陳嬸幫個忙,你們昨個兒飯菜也沒顧得上吃,這會兒能不餓嘛。」

在人家家裡,薛閑自然不會那麼肆無忌憚地點上一大桌,於是他難得好對付地說了句:「那就有勞了,隨便弄些,有肉就行。」反正他不吃草。

不過……

他左右看了看,朝江世靜和陳嬸道:「可否勞駕備些熱水?那禿……玄憫昨夜燒了一身汗,得清洗一番。」

「燒了一身汗?」江世靜和江世寧姐弟倆一聽這話,骨子裡的大夫病就犯了,近乎異口同聲問道:「可有別的反應?頭疼嗎?犯不犯噁心?」

別的反應……

薛閑乾巴巴道︰「沒有,以他那身骨也不大會是受寒受熱,興許打坐打岔了走火入魔呢。」

江家姐弟:「……」走火入魔聽起來比頭疼腦熱嚴重多了啊祖宗!

但是想起「高人總有些高人毛病」,江家姐弟又覺得自己或許確實不方便多問,於是暫且聽了薛閑的話,讓人先去備著熱水了。

薛閑一想到昨夜的事,多少還是有些不自在,能在屋外待著就不會回屋裡去。於是他跟著江世寧一頓轉悠,又跟著陳嬸一頓轉悠,最終被陳嬸請出了灶間,默默回客堂桌邊待著等飯吃了。

江世寧一看見藥便閒不住,跟著姐姐去備藥了,客堂裡只剩下看帳本的方承和薛閑兩人。

薛閑兀自琢磨了下,還是開口朝方承道:「請教個問題。」

方承捏著帳本的手一頓,連忙道:「不敢當不敢當,有什麼儘管問,知無不言言無不盡。」

「龍涎聽說過嗎?」方承不是江世寧,他不知道薛閑的真身是龍,薛閑問起這事來便不用多顧忌臉面,「有什麼功效?若是用在尋常人身上,有什麼害處嗎?」

「……」方承茫然地看了他一眼,道,「聽是自然聽過,見是肯定沒見過。功效嘛……都存留在傳言裡。」

「傳言裡怎麼說?」

「就……姑娘碰到了龍涎,便懷孕產子了。」方承大約是個不會說故事的,乾巴巴地一句便講完了。

薛閑:「……」

這樂子有點大。

方承又道:「現世也有些傳言,淨是某某地方某人有緣得之,賣了個天價或是著人入藥,據說除了治傷治病有奇效、能解百毒之外,還有些旁的作用,多是滋陰壯陽催歡怡情之類的,說是延續的日子不短,不過也僅止於傳言,真有治傷治病有奇效還能解百毒的奇藥,有生之年若是能見一回,也算是死而無憾了。」

他跟各種藥材打慣了交道,說起這些功效來一本正經的,讓人起不了任何狎暱的心思,但是吧……

薛閑雖然昨夜就猜到了大概,這會兒聽人說出來,那又是另一番滋味。

以至於他二話不說便去院子裡揪了江世寧道:「打個商量,今晚我同你換房待著吧?」

江世寧:「……不,跟大師住一屋,一晚上就夠我奔赴黃泉了,說好的多留兩日讓我陪姐姐把壽誕過了呢?」

薛閑又道:「那行吧,不換就不換,加我一個,反正我不占床位。」

江世寧乾笑一聲:「石頭張能被你驚尿了床,你說廿七會不會瘋?」

薛閑:「……」

「你又惹著大師了?」江世寧覺得自己一分錢沒領,還得操著老媽子的心,著實折壽。哦,錯了,他已經無壽可折了。

薛閑面無表情地抬手用拇指食指比了個縫,「給他找了一點點麻煩。」

江世寧心說:得,肯定是個棘手又難辦的麻煩,決不僅止於一點點。

兩人正說著的功夫,後院門被人推了開來,兩個藥郎打扮的年輕人背著藥簍子進了院,看到江世寧他們愣了一下,又朝從灶間端了菜盆出來的陳嬸打了個招呼:「陳嬸,早,做了什麼那麼香,可餓死我倆了。少爺、少夫人呢?」

「少爺、少夫人都忙著呢,去把藥簍放了,把手臉洗了,過會兒開飯。」陳嬸應一句。

「哎……原本昨個兒傍晚就能回來,結果在陸上碰著馬隊了,清了路,這才晚了一夜。」這倆便是方家幫忙的夥計,一邊放著藥簍,一邊同陳嬸說道。

「馬隊?什麼馬隊?」

「官府的馬隊。」藥郎一說到這事兒,語氣頓時變得神秘起來,「咱們縣這疫病不是報上去了嗎?朝廷派了驅疫儺儀的官馬隊來,算算今早該入縣城了。你猜猜派的是什麼人?」

「儺儀?」陳嬸一愣,「難不成……」

藥郎一捶手,「據說是國師直管的那些,官名太多,我也叫不上來,反正據說平日都是跟著國師的,大約是少有的見過國師模樣的人了吧。」

第二十四章:太常寺

| FindBook |

有 2 項符合

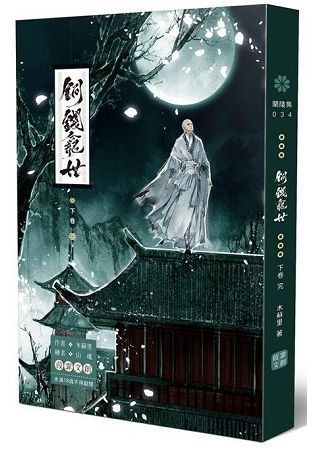

銅錢龕世(下完)(限)的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:銅錢龕世(下完)(限)

從此,上可捅天、下能震地的薛閑便多了一項人生追求,

就是如何才能讓這個空有皮相的禿驢早日蹬腿閉眼、含笑九泉。

但他不知道,正是玄憫無聲無息地背起了他後半生的痛苦和災禍……

作者簡介:

木蘇里

暱稱:木木

生日:2月5日

星座:水瓶座

職業:小說寫手

代表作品:《銅錢龕世》

精分多年未治愈,懶癌晚期已棄療。

堅信生活寬宏大量,時不時會給人遞一顆糖。

TOP

章節試閱

第二十三章:骨中絲

現今的方家,林林總總一共有十一二人……

老爺、夫人先後去世了,如今當家的便是方承、江世靜夫婦倆。

陳叔算得上是管家,陳嬸既是管事的又是廚娘,兩人生了一對雙胞兄弟,守著藥鋪前堂的門面,負責抓藥記帳,不過帳本夜裡總是要給方承他們過目的。

杏子從小沒了爹娘,是被方家過世的老爺、夫人領回來的,自打江世靜嫁過來,便一直貼身跟著她,名義上算個丫頭,實際上她跟著江世靜零零碎碎學了不少藥理醫理,關鍵時候也能算個幫手。

餘下幾個是幫著打點雜事、採藥、曬藥的夥計。還有幾個年紀小的,是別人家送來的學徒...

現今的方家,林林總總一共有十一二人……

老爺、夫人先後去世了,如今當家的便是方承、江世靜夫婦倆。

陳叔算得上是管家,陳嬸既是管事的又是廚娘,兩人生了一對雙胞兄弟,守著藥鋪前堂的門面,負責抓藥記帳,不過帳本夜裡總是要給方承他們過目的。

杏子從小沒了爹娘,是被方家過世的老爺、夫人領回來的,自打江世靜嫁過來,便一直貼身跟著她,名義上算個丫頭,實際上她跟著江世靜零零碎碎學了不少藥理醫理,關鍵時候也能算個幫手。

餘下幾個是幫著打點雜事、採藥、曬藥的夥計。還有幾個年紀小的,是別人家送來的學徒...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 木蘇里 繪者: 山魂

- 出版社: 葭霏文創 出版日期:2018-04-23 ISBN/ISSN:9789869622837

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:328頁 開數:25

- 類別: 中文書> 漫畫/輕小說> BL

|