man of letters

n.[C]有著字母的人;有學問者。

n.[C]有著字母的人;有學問者。

LETTER,字母,是語言組成的最小單位;複數時也指文學、學問。透過語言的最小單位,一個人開始認識自己與世界,同時傳達與創造所感所思,所以LETTER也是向世界投遞的信函;《字母LETTER》是一本文學評論雜誌,為喜好文藝的人而存在。

※ ※ ※

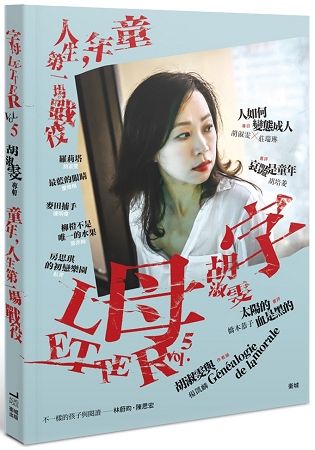

童年,人生第一場戰役。人生的戰場是從童年開始的,這些經驗使一個孩子蛻變成大人,也是永恆的生命變化之謎。二○○六年出版第一本短篇小說集《哀豔是童年》就受到矚目的小說家胡淑雯,不僅以書寫垂釣人性深不可測的差異,後續的長篇小說《太陽的血是黑的》與主編的關於白色恐怖時代的《無法送達的遺書》更可見她在性別、階級與各種壓迫的犀利角度,專訪中她曾說文學對她的影響,就是不再能同意任何標籤,書寫讓她「張開心裡頭的眼睛」。本期特別邀請日本學者橋本恭子評論《太陽的血是黑的》,與美國文學研究者胡培菱以《哀豔是童年》為核心,探究胡淑雯的童年書寫。專題則藉由《羅莉塔》、《最藍的眼睛》、《麥田捕手》、《柳橙不是唯一的水果》、《房思琪的初戀樂園》等書,探究文學中各種成長與抵抗的主題。延伸童年的題目,本期也邀請作家林蔚昀、陳思宏撰文,做為一個與眾不同的孩子,他們在哪些書的陪伴中理解了自我與世界。

小說作者與讀者的出現,標誌著人類跨入自由時代。期待《字母LETTER》與字母會出版計畫能使每個翻開書頁的讀者,成為故事的繼承者,成為更自由的人。

《字母LETTER》預告――第六期封面人物:黃崇凱