| FindBook |

有 10 項符合

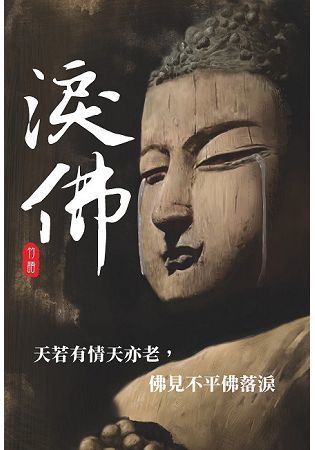

淚佛的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

淚佛 出版日期:2019-01-04 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

- 圖書簡介

王竹語的一人出版社《淚佛》

天若有情天亦老,佛見不平佛落淚

評價六星★★★★★★2019年第一本好書,閃耀登場!

我這本小說背景設定在明代,但明眼人都明白:貪官犯人蠢法官哪有分什麼朝代?故事很短才6萬字,故事很簡單:一個少年殺了米店婦人的女兒,這家米店常常救濟窮人,大家都喜歡這米店,喜歡米店的這對母女。發生這樣的悲劇,全村包圍衙門。審案知縣因為少年握有朝廷高官貪汙罪證,所以交換條件,放走犯人。犯人的回到村中被憤怒村民打死,犯人的弟弟不能找知縣算帳,找不到貪汙高官報仇,於是找了最厲害的狠角色:身兼訟師與老鴇身分的虞三姐。虞三姐手上有一張最奇特的名單,來自一位幫主。這個幫的信念是:「受害者家屬有權報復加害者本人或其親屬;換言之,要不就本人償命,要不就親屬賠命。」

知縣、捕快、傷心的母親、犯人的弟弟、虞三姐、幫主先後來到這寺廟,因為這廟裡的木造大佛會流淚。明明是木造大佛為何還會流淚?是因為憂傷沒有天理?還是衙門裡沒有正義?是哀憐百姓用自己的血汗錢填貪官的暴利,還是因為人間根本沒有所謂的公平?

知縣甲:「你這樣判,社會大眾不平,受害家屬不服。」

知縣乙:「如果我要考慮他們,那我無法做我的工作了。我剛入這行的時候,有位前輩告訴我:我們對罪犯判的刑,不能重於他犯下的罪。這叫文明的原則,我們對待罪犯,不能比他們對受害者更殘忍。換言之,我們不能把自己降到罪犯的水準。」

捕快甲:「很多人從大牢出去,也改過自新啊!為何剝奪一個人再生的機會?」

捕快乙:「我愛這工作,但我女兒需要可以回家一起吃飯的爹,不是一張因公殉

職的褒揚狀。如果我因為抓亡命之徒而犧牲了,再多光榮也沒用,再多褒揚都是空的。對付亡命之徒,還用考慮他的本性?我若感到生命危險,一定先殺對方自保。」

傷心的母親:「那個禽獸被抓到官府,知縣審問他的時候,他還在笑。我好好一個女兒,出去幫我買東西,回來被那個禽獸殺害。我到官府認屍,我女兒頭被打破了,眼睛凹進去,額頭又腫又大,我幾乎認不出,她就是我女兒,一具冰冷的屍體。」

犯人的弟弟:「就算我哥是禽獸,是惹得天怒人怨的殺人犯,他也有權活下去,也應該在大堂上受審,而不是你被衙門放回街頭,任街頭巷尾的憤怒百姓用自己的方法處決他。」

虞三姐:「知縣大人,你晚上睡得好嗎?」

幫主:「受害者家屬有權報復加害者本人,或其親屬;換言之,要不就本人償命,要不就親屬賠命。」

住持:「慈悲的佛啊!請以無盡的力量讓這位犯下大錯的居士,不再有業力的纏繞。如今,我要勸請居士:世緣既了,彌陀接引,往昔所造諸惡業,此生業緣已了,你應該即刻發露懺悔,為你所傷害的家庭祈禱。你也要捨棄身心的執著,放下愛恨的糾纏,忘卻過去的憂苦。」

「慈悲的佛啊!亡者世間塵緣已盡,請接引她到清淨自在的佛國,讓她無諸苦惱,花開見佛,長眠安住。請以無邊的力量讓她安心歸去,蓮登上品。所有關心她的人,將無盡的哀思化作輕聲佛號,將無限的回憶轉為祝福:祝福他日因緣具足,這位少女能乘願再來。」

「慈悲的佛啊!請以無窮的力量讓這位慈母放下對愛女的牽掛與不捨,放下對凶手的仇恨;化解她對愛女難以消除的情執,給予她解脫自在的加被。未來她還會有許多埋怨與疑惑,請以慈悲佛力讓她從此不再深陷沉重的悲慟,了知生命的來去如同薪盡火傳,生命的火苗永不停息。慈悲的佛啊!請讓這位慈母找到心中的平靜,讓她從身邊那麼多愛自己、關心自己的人中獲得力量;把所有的悲傷情緒過濾掉;想想人生還有好多可以做的事,把路好好地繼續走下去。」

幫主、虞三姐、犯人的弟弟、傷心的母親、捕快、知縣本來在各地活動著、分開著;但一件命案卻使他們在寺廟裡相聚著,交流著。住持對每個人說了什麼?他們沒有流淚,木造大佛有。

木造大佛為何流淚?天若有情天亦老,佛見不平佛落淚?

木造大佛落淚的真正原因,只有當你看完本書最一頁才知道。

★ 觸動人心,找回讀者

★ 26幅全手工水墨插畫,豪邁跨頁呈現

筆法細膩,人物傳神,畫風獨特

古味盎然,再次領略絕美的筆硯風情

結合作者古樸典雅的文字

更臻華語敘事文學極致

這,就是紙本書的永恆魅力

#讀者掏錢買書不易每一頁都要對得起讀者

#天若有情天亦老後面確定是接這一句嗎

#你從未見過的水墨插畫

#贊成給犯錯的人第二次機會嗎

#公平正義的最重要原則是將自己設身處地去為受害者著想

#但今天刑罰制度最大的問題就在於竟然站在加害人這邊處處考量加害人的權益

#你覺得一個人的善行可以抵他的惡業嗎

書籍延伸介紹影片:https://youtu.be/zSfucSjQ1Cs - 作者簡介

王竹語

臺灣作家,臺中豐原人,筆名取法學自畢卡索。

2018年2月以一人獨資成立「王竹語出版社」,從企劃、邀稿、版權交易、編輯、校對、版型與封面構想、插畫草稿;到叫紙、印務控管、看數位樣、入庫、會計、出納、點庫存書,全都一人負責;此外,為了追求品質,提高效率,還學習自製影片、倉儲管理、成本概念、營運方針、行銷策略、財務報表、通路狀況,全部都要一人完全掌握。

過去已出版著作:

1.《醫生》(本書是2010年10月德國法蘭克福書展『臺灣館』展示作品)

2.《尋找一首詩》(除了在臺灣出繁體版,簡體版由天津百花文藝出版)

3.《我的整形世界》(天下文化,2006)

4.《微笑看人生》(時報文化,2005)

5.《無常看人生》(時報文化,2005)

6.《高科技健檢救你一命》(城邦集團原水文化,2006)

7.《中國經典寓言的智慧》

8.《工作必勝!!戰國策》

其中3.4.5.6.開放下載免費電子書PDF檔,歡迎直接下載:https://goo.gl/VgeB75 - 序

4000字的小說12年後變這本書

呈現在讀者眼前這本《淚佛》,其「前身」是一篇4000字短篇小說,於2006年發表在網路。原先只是單純分享,沒想到回應之熱烈,大出我意料之外:

‧文筆真好,推推推

‧經典推薦(沒有什麼好說的)

‧文筆、巧思、寓意、曲轉、警世、令人咋舌

‧好文,借轉,會註明出處作者

‧果然是一流高手,不推會對不起自己的手,推!

‧有打算出書嗎?如此巧思,自嘆弗如呀

‧古典味道的推理小說,想要達到這種境界說

‧高手高手高高手,我推我推我推推

‧這種警世文好像常在佛書雜誌裡看到,但此篇更具戲劇性,推

我看了讀者回應,信心大增。12年過去了,把「他」(對!我的小說是有生命的)寫成6萬字小說。6萬字,很好讀,一下翻完了,但翻完之時也是思考之始,我相信我的小說是能引起一些思考,一點討論。書裡每個人對於刑罰、報復、寬容、罪惡、死刑、仇恨本來就有自己的看法,這種看法或因為自小的家庭教育、或源於成長環境、或囿於職業而不得不如此,再加上經歷一些事,所以會有爭執、反對和堅持。

爭執有助釐清問題,反對也能使你知道你不可能一意孤行,堅持更不表示你要同意我說的。如果讀者贊成書中某個人物的觀念和行為(不管正不正確,請注意:絕對沒有正確問題,只有喜歡問題),那我真的非常開心。

王竹語

2018年耶誕節前夕於臺北 - 目次

天若有情天亦老,佛見不平佛落淚

第一回 客念紛無明,佛淚倍成行

第二回 慈悲如野鹿,瞋忿似家狗

第三回 有無鬼神事,勸汝熟思量

第四回 我法妙難思,天龍盡回向

第五回 教汝數般事,思量知我賢

第六回 因思人間世,發我悲憫意

第七回 巧言忽成錦,秀氣肖翕闢

第八回 性靜本同和,物牽成阻厄

第九回 禍來昧幾兆,事去空嘆息

第十回 塵累與時深,流年隨漏滴

第十一回 羞從面色起,寧知心所親

第十二回 智小天地大,安能識其真

第十三回 天意不宰割,菲祭徒虔虔

第十四回 花意已含蓄,鳥言尚沉吟

第十五回 無戰是天心,天心同覆載

第十六回 經事還諳事,閱人如閱川

第十七回 水為風生浪,珠非塵可昏

第十八回 六尺孤安在,人間未有名

第十九回 死且不自覺,其餘安可論

第二十回 跳鱗避舉網,倦鳥寄行楂

第二十一回 一吟梁甫曲,知是臥龍才

第二十二回 問我何處來,我來雲雨外

第二十三回 感激有公義,動為蒼生謀

第二十四回 掩抑中天意,悽愴觸梵音

第二十五回 臥龍曾得雨,孤鶴尚鳴皋

第二十六回 常恨言語淺,不如人意深 - 書摘/試閱

天若有情天亦老,佛見不平佛落淚

第一回 客念紛無明,佛淚倍成行

「流淚了!真的流淚了!」大殿內傳來信徒興奮的聲音。

江西四獸山,北側有座三界寺,這座五百年古寺,結構簡單,大殿居中,左右各一廂房,極盡儉樸之至。西廂房外有一蓮花池,池內只有兩條錦鯉,落葉偶爾漂到池上。每到晚上,陣陣蛙鳴,自是有另一番情趣。

不知從何時開始,越來越多人傳說,殿內大佛會流淚。從此之後,很多人聞名而來。參拜之後,有時大佛真的流淚;有時大佛卻完全不動,參拜者失望而去。

天剛破曉,一位二十多歲的俊秀青年,面白身瘦,身穿灰綢褲褂,黑襪青鞋。雙眉帶秀,二目有神。進入大殿拜了三拜,隨即抬頭看佛,低頭看地,轉頭望窗外。

窗外景不動,寺內地不動,大佛如如不動。於是他怒氣上升,肝火大動,遠道而來,慕名而拜,大佛不落淚,是怎麼一回事?腳用力踏地,雙手捶胸大呼大叫:「沒天理!沒天理!」大殿空蕩蕩,那青年似乎故意要讓天下所有人聽見,又是一陣大叫:「騙人的佛!騙人的佛!」

大殿東廂處,走來一僧,法號忘塵,年約四旬以外,身高八尺,肩寬腰圓,一襲淺灰僧衣,雄眉直立,二目圓睜。此人正是本寺住持,他看著書生,又緩緩抬頭看了大佛。

那大佛全身木雕,高九尺,與其他寺廟裡的臥佛不同,跣足直立於蓮座上,蓮座高一尺,蓮瓣豐碩厚滿,散發出一股隱隱約約、若有似無的檀香,讓人分不出究竟是燒香的檀香味還是木頭散發出來的味道。

站立不止大佛,還有忘塵。

一個時辰後,一老人入大殿,手持拐杖,步履蹣跚,髮鬚皆白,吁吁而喘,二目昏花,微有淚痕;年紀花甲,蒼老瘦弱,面貌慈善。老人虔誠跪拜,也不知拜了多久,大佛緩緩落淚。

老人見佛落淚,不禁也掉下淚來。眉頭深鎖,走向一旁略顯憂鬱的忘塵,緩緩地唱道:

彌陀身色如金山,

相好光明照十方;

唯有念佛蒙光攝,

當知本願最為強。

六方如來舒舌證,

專稱名號至西方;

到彼華開聞妙法,

十地願行自然彰。

唱完就走。忘塵就聽著他唱,讓他走,看也不看。

午後,一人身穿官服,約五十歲,面皮微黑,黑中透紅,拉著馬在大殿之前來回走了幾趟,良久之後,緩緩進殿,默默凝觀大佛,約有一頓飯時間,隨即離去。雖然來去匆匆,還是被認了出來,一名參拜遊客對旁人道:「他是有名的工匠,在宮裡是第一把交椅。皇上曾鑄造了丈八高的佛像供在平安寺,鑄成之後,嫌太瘦了,工人卻無法修改,找了很多高手也束手無策,於是找他來看。他說:『不是面瘦,而是手臂、胸腹之間太肥碩了。』於是除去手臂、胸間的肥處之後,果然不覺得臉部瘦。皇帝龍顏大悅,眾人大為嘆服。」

另一人道:「這大佛太有名,到底是不是真的會流淚,誰也不知。只知道有時流淚,有時不流,這下可好,吸引他這樣的高手來,說不定真能解開這大佛的祕密。」

木匠走後,一婦人年約三旬,淡粉蛾眉,金蓮三寸,杏眼含情,香腮帶笑。手拉著一個小女孩,約末八、九歲,梳著歪辮,圓臉白淨,拿著小團扇,笑嘻嘻跟著那婦人,乖巧中不失靈動。婦人口中唸唸有詞,小女孩也跟著喃喃自語,學那婦人拜佛,中規中矩,有模有樣,拜了不知多久,未見大佛流淚。

入夜後,大殿更加寂靜。

殿中站立一人,身高九尺,粗眉大眼,怪肉橫生,四方口,無鬍鬚,後有兩個彪形大漢跟著,俱是面帶殺氣,一個怪眼濃眉,一個身材瘦小。兩人四隻眼,不時鬼鬼祟祟向大殿外探望,那怪漢拜了許久,搖頭晃腦,像是在思索什麼,又拜了許久,大佛緩緩落淚。怪漢歡天喜地,又拜了幾拜,帶著兩人快步離去。

隨後又有一個趕腳的人,年約四十開外,光著腳,臉上油泥不少,生得短眉毛,三角眼,黃鬍子。他進寺向住持忘塵討杯水,問道:「拜完後讓大佛流淚,和拜完後大佛沒有流淚,誰較接近佛心?」

忘塵道:「一近一遠。」

那人又問:「哪個近?」

忘塵道:「近者不問,問者不近。」

那人喝完水在大殿拜了拜,續道:「所以《法華經》說的『如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等』,就是這個意思?」

忘塵只是微笑,不置可否,那人頭也不回地走了。

這一日參訪香客眾多,但無一人在拜後見佛流淚。一香客不耐煩叫道:「什麼鬼寺?叫住持出來!」另一人道:「你自己沒功德,佛當然不落淚,在這鬼叫什麼?」

許多人紛紛點頭叫好,又一人道:「不是作大官才可以建功立業,只要隨處盡力,服務人群,就是功德。蓮池大師勸人做善事,有人以無能為力推辭,大師指著凳子說:假如這張凳子傾斜阻礙通路,我把它擺正,也算是一件善事啊!」

眾人七嘴八舌,爭辯不休,忽有一瘦僧,自西廂房大步而出,掃帚眉,大環眼,獅鼻闊口,大耳垂肩,頭皮明顯露著三點受戒的香疤。灰僧袍,圓領闊袖,正是住持忘塵的師弟,人稱二師父的忘提。忘提一臉不耐,高聲叫道:「本寺本來無事,才傳聞佛會落淚,就有這麼多問答。請問大眾,這樣一問一答,能讓自己長智慧嗎?如果說是,那麼佛教經典之中難道沒有問答?為什麼還要說在教典之外另行傳承,並且要傳付給上等根器之人?如果說不是,那剛才這麼多問答,圖個什麼?拜佛人應該自己張開眼睛細看,別造成日後的悔恨。佛落不落淚,跟你有無功德有何相干?說到功德這件事,並不是藉諸有形、徒具表象,或是整天唸經拜佛、修心養性就能達到;也不是廣見博聞,具有智慧就可以談論的。三世諸佛也只說自心了知,遍讀教典也查不到。所以靈鷲山上有成千上萬的聽眾,只有迦葉一人聽到;五祖弘忍座下有七百高僧,衣缽只傳給六祖慧能一個。難道像你們這樣,執迷於佛落不落淚的表象,執著於誰能拜佛拜到讓佛流淚為本領?既然信佛,當學佛的智慧、佛的慈悲,應該具有大丈夫決烈之志,截斷兩頭,歸家穩坐。然後大開門戶,運出自己家財,接待往來,救濟孤苦無依之人,這樣才能稍許報答佛的深恩。如果不這樣,就一無是處。」說完合十離去。眾人面面相覷,有的暗暗叫好,有的莫名其妙。

暮去朝來,春花秋月,有人說要捐香火錢,大佛才流淚;但有人沒添香油錢,大佛照樣流淚;有人說早上拜大佛才流淚;有人說天災橫禍,大佛悲憫眾生才流淚;種種說法,不一而足。而參拜者身分,從男女老幼,到富貴貧賤,大佛有時落淚,有時不動。

住持忘塵參不透大佛流淚的原因,只是輕輕地搖了搖頭。

第二回 慈悲如野鹿,瞋忿似家狗

人潮來來往往,大佛如如不動,只是那有時落淚的特有現象,吸引各方奇人異士,但誰也解不開,想不透,看不穿,摸不著。

傍晚,人潮漸少,有個婦人,四十多歲,滿臉脂粉,珠翠滿頭,衣服鮮明,笑吟吟走入大殿,跪在蒲團上,東看西看,又摸摸髮髻,才開始跪拜,禮拜甚誠,良久方起。

婦人四處張望,不見住持忘塵,神情頗為失望,站在大殿,默默等待。

忘提忽自西廂房大步而出,走到婦人面前,問道:「虞三姐今天怎麼有空來?」

虞三姐笑道:「聽說這木造大佛居然會流淚,特地來參拜一下。」

忘提道:「妳虞三姐開妓院起家,雖然不是數一數二規模,但被妳壞了身的少女,不知凡幾,妳假惺惺拜一下佛,唸一下經,以為可以消罪業,天下有那麼好的事?一邊造業一邊拜佛,妄想消減自己的罪障?未免想得太天真了。」

虞三姐身經大風大浪,各種牛頭馬面的人都遇過,各類狠毒重傷的話都聽過,各式酸甜苦辣都嘗過,雙眼凝視忘提,雙手合十。對忘提如此直接斥責,嚴厲無比,完全不介意;不但不介意,更加恭謹,道:「二師父,我問你,大家都說這佛會流淚,怎麼我來拜了那麼多次,都沒見過大佛流淚?」

這寺就住持忘塵和忘提二人,因此人人都稱忘提「二師父」。

忘提搖搖頭,很堅決道:「這佛不會流淚。」

虞三姐頗為驚訝,道:「這佛不會流淚?怎麼江湖傳聞這佛會流淚?」

忘提道:「第一,大家看錯了;第二,大家亂傳的。」

虞三姐抬頭看了看佛,半信半疑,不知是該相信佛會流淚,還是該相信忘提之言。

忘提看了虞三姐表情,不禁好笑;對於她瞬間包覆自己的直言不諱,不禁佩服,道:「歡迎常來參拜,不管大佛流不流淚。」

虞三姐嗯了一聲,道:「師父的意思是說,不要在意有形的佛,只要心中有佛,時時都有佛,處處都有佛的意思,是嗎?」

忘提想都不想,道:「不是。」

虞三姐一怔,道:「那是怎樣?」

忘提道:「根本沒有佛。」

虞三姐更是驚訝,幾乎不敢相信自己耳朵,怎麼寺院裡有人公然反佛,而且還是寺院住持的師弟!虞三姐道:「根本沒有佛?怎麼拜佛的人永遠比見鬼的人多?」

忘提道:「第一,我認為見鬼的人永遠比拜佛的人多;第二,妳被騙了,根本沒有佛。」

虞三姐訝異無比,道:「我被騙了,此話怎講?」

忘提道:「妳說有佛?好,那我問妳:佛在哪裡?妳說說看,妳說說看啊?佛在哪裡?」

虞三姐啞然失笑,心想:「一定是有人騙了自己,說什麼有佛,現在好了,連修苦行的師父都說沒佛。」直言道:「好,既然沒佛,修苦行的人為何還要修行?你為何還要出家?出家後為何還要唸佛經?」

忘提搖頭道:「我不是當和尚的料。」

虞三姐嗯了一聲,提高聲音道:「可不是嗎,我也不是天生就愛作老鴇。」這是反擊忘提剛剛譏諷自己造業太多,拜佛無效。

但忘提全不在意,續道:「我出家前,久聞忘塵大師年紀雖輕,但德行高尚,修行深邃,通達佛理,應用人間。便特地來訪,想祈求出家。到了本寺,直接到住持房外敲門,都遭拒絕而不得見。」

虞三姐心想:「沒想到忘塵大師外貌慈祥,收徒標準如此嚴格。」

忘提又道:「於是我跪在門口,整整跪了一天。住持見狀,便叫我進去,問我說,來這裡做什麼?我說:來學佛。又問:你爹爹是名滿江北的木工師傅『柳神刀』?我很驚訝他見聞多廣,更是佩服,回答說是。又問:至今健在否?我說健在。又問:家裡還有什麼人?我說一個妹妹。住持說:你錯了,佛性慈悲,你父親健在,妹妹也在,卻忍心離開父親,拋下妹妹,貪圖自己去作佛。憑這種心情,可以去見佛嗎?」

虞三姐道:「好嚴厲!忘塵大師看來不像是這麼疾言厲色的人啊!」

忘提像是全沒聽見,續道:「住持又說,你如有心要學佛,先向我學,便從此刻開始學起:我坐,你也坐;我吃,你也吃;我大小便,你也大小便;我睡,你也睡。你能照樣做嗎?我覺得那還不簡單,就答應了。」

虞三姐心想:「我吃你也吃,還可能同步,怎麼我大小便你也大小便?還能控制的?」笑道:「自尊高的比不過臉皮厚的,古來如此。」

忘提道:「住持長嘆一聲,便閉目坐在榻上。他整天不講話,不飲水,不吃飯,不睡覺,不起來大小便。我一天坐下來,腰痠背痛,腹中餓得雷嗚,我一氣之下,大便小便直接拉下。但住持仍舊坐著,好像什麼事都不知道。我不得已,再拜離去。住持不答,只是微笑。」

虞三姐道:「那你師兄後來怎麼又願意收你為徒了?」

忘提道:「自尊高的比不過臉皮厚的,古來如此。」

虞三姐輕笑一聲,雙手合十,道:「聽君一席話,勝讀十年書,告辭了。」忘提道:「妳去哪?」

虞三姐道:「我去找知縣楊善。最近有個小販看上我家姑娘,錢花完了,還是每天來,趕不跑、罵不走、說不聽、勸不退,每天痴痴在門口等那姑娘。」

忘提道:「那姑娘怎麼辦?有跟他說什麼嗎?」

虞三姐道:「她說緣分已盡,不要再執著了。」

忘提道:「那妳怎麼辦?妳有對他說什麼嗎?」

虞三姐道:「我說你不要再執著,你們緣分已盡了。」

忘提一笑,隨即正色道:「虞三姐,你對下等根性的人講上等佛法沒作用,他沒有定心的法力,怎可能看開因緣?正像只說病因不開藥方。你應當對他說:就算他為這姑娘贖身,成了親,將來他先死了,相貌這麼好看的寡婦,一定有人勾引她,她一定不會守貞。一旦被別人勾引去睡覺,在他生前說的種種淫語,作出的種種淫態,這時都轉給另外的男人,讓他盡情痛快。從前的種種恩愛,都如浮雲消散,一點痕跡都留不下來,這樣他就有一種後悔的念頭生出來了。妳也可以對他說:女人老得比男人快,再也沒了媚態。漸漸生出滿臉皺紋,漸漸臉色變黑,漸漸頭髮斑白,漸漸駝背氣喘,身體其臭無比,髒得無法接近,那他就有厭棄的念頭生出來了。妳還可以對他說:這位姑娘死後,身體逐漸僵硬變涼,漸漸膨脹起來,漸漸發臭,漸漸腐爛,漸漸有蛆蟲爬出來,漸漸臟腑破裂,血肉糢糊,其面目漸漸變形,變得像惡鬼,這樣他就生出恐怖的念頭。妳再跟他說,這姑娘只是因為他偶爾來才顯得可愛,一旦住在一起,憑藉寵愛飛揚跋扈,讓人受不了。稍不如意就翻臉相罵;或者錢不多,滿足不了她的要求,立刻變心,臉色難看。或者她看別人富貴,拋棄他投入別人懷抱,再和我見面如同遇見陌路人。這樣,憤怒的念頭就生出來了。後悔、厭棄、恐怖、憤怒,這幾種念頭互相交替,在心中生滅,像蠟占滿瓶子。這樣一來,瓶子裡就沒有空間,就像心裡就沒有空地,可以容下任何人的影子了。心無空地,那一切情愛和慾念都無地可容,一切魔障不用驅趕,就自己退走了。」

虞三姐雙眼在忘提臉上掃來掃去,掃來掃去,良久方道:「二師父日前在大殿舌戰眾香客,一戰成名,沒想到思路更高一層,這麼犀利!」

忘提淡淡地道:「只有在需要的時候。」

| |||

|

|