從和尚到皇帝的傳奇之路

明太祖朱元璋

作為中國歷史上第一位出身於社會最底層又頗具個性的皇帝,朱元璋向來是人們談說、爭論的熱門人物。他出身於草莽之間,卻最終推翻暴元,奠定了大明王朝近300年的宏基偉業。他沒有多少文化,卻深曉馭人治國之道,並分注重對後世子孫的約束和教育。他十分機智精明,從普通的士卒一步步成長為叱吒一方的霸主;但又有幾分狡黠和陰狠,在建國之後使用各種手段將功臣元勳們一一剷除。他關心普天之下百姓的疾苦,痛恨官吏們的驕奢腐敗,但其使用的嚴刑重典又過於殘酷暴虐……

於是,有人把他看作聖賢、豪傑、偉人,也有人視其為文盲、盜賊和暴君。然而有一點不可否認的是,朱元璋確是一位有膽有識,在中國歷史上留有濃墨重彩的一代傳奇帝王。

生逢淒苦亂世

元元朝末年,政權衰敗,統治黑暗,各州、縣官吏多貪污腐化,沉迷酒色,政治、經濟環境惡劣,社會矛盾日益激化,加上災害連年,旱災、蝗災、瘟疫頻頻,民不聊生──朱元璋就生於這樣一個亂世之中。

朱元璋乳名重八,初名興宗,字國瑞,元文宗天曆元年(1328)九月十八日生於安徽濠州太平鄉(今安徽鳳陽地區)一個貧苦的佃農家庭。其祖上數代都是莊稼漢;他的父親名世珍,被鄉人稱為朱五四,一輩子做佃客;母親陳氏也是個老實的農婦。朱五四夫婦有四個兒子,朱元璋最小;幼時的朱元璋經常和小夥伴們去村旁的皇覺寺玩耍,寺內的高彬長老見他聰明伶俐,討人喜愛,便抽空教他識字。後來迫於生計,尚是孩童的朱元璋開始為村中的地主家放豬、放牛,其間忍饑挨餓,受盡苦頭。元順帝至正四年(1344),淮北發生了嚴重的旱災和蟲災,顆粒無收,繼而瘟疫流行,人畜大批地死亡,到處一片淒涼慘澹的景象。在這場災難中,朱元璋的家裡也發生了重大變故。先是64歲的父親朱五四一病不起,離開人世,不久朱元璋的母親和長兄也先後身亡,二哥外出逃荒。16歲的朱元璋靠鄉鄰的幫助,草草埋葬了親人之後,無奈到附近的皇覺寺當了小和尚,拜高彬長老為師。

不久,災情更加嚴重,寺廟中的和尚們也沒有了糧米,高彬長老只好將徒弟一個個打發出去,雲遊四方,自謀生路。入寺還不到兩個月的朱元璋也被打發出去,做了遊方和尚。說是「遊方」,其實就是到大戶家討要錢糧。

朱元璋背著小包袱,一手拿木魚,一手托瓦缽,遊食於淮西、豫南一帶。他日間四方乞討,夜宿山野之處,嘗盡了顛沛流離之苦。這段艱苦的遊歷生活對朱元璋的人生來說是一種磨礪,既開闊了視野,增長了見識,也使他了解到民生的艱辛,為他日後參加元末農民起義埋下了伏筆。當然,艱難困苦的生活既造就了朱元璋勇敢堅毅的性格,也鑄造了他殘忍、猜忌的另一面。

直到至正八年(1348),朱元璋才告別了仰食他人、朝不保夕的化緣生活返回皇覺寺。但當他邁入寺中,看到的卻只是塵絲蛛網,灰土厚積,一派淒涼慘澹的景象。原來,在他遊方的這幾年,家鄉民生凋敝,寇盜四起,昔日的師兄也都死的死,逃的逃,無一倖存。後經鄉鄰挽留,朱元璋留下來暫時做了皇覺寺的主持。

從草莽和尚到一方霸主

此時的元朝,官府橫徵暴斂,苛捐雜稅名目繁多,全國稅額比元初增加了二十多倍。腐朽殘暴的統治使百姓本已淒慘不堪的生活更加雪上加霜,社會底層的積怨日益加深。至正十一年(1351)五月,飽受摧殘的廣大農民終於拿起長槍和鋤頭,紛紛揭竿起義,隊伍迅速擴大到幾十萬人。因他們每人頭裹紅色布巾,史稱「紅巾軍」;紅巾軍支系甚多,雖遍布大江南北,卻是各自為戰,力量較大的有劉福通、彭瑩玉、方國珍、張士誠、徐壽輝等幾支隊伍。

身居清靜之門的朱元璋,耳邊不斷傳來戰事,心情難以平靜。至正十二年(1352),朱元璋幼時的夥伴來信邀請他加入盤踞在濠州城的紅巾軍郭子興部,從此,朱元璋開始了他的戎馬生涯。這一年,朱元璋25歲。

朱元璋膽大機敏,打起仗來總是奮不顧身,爭先衝殺。加之他又識得一些文字,就格外受郭子興的器重。不久,郭子興就將朱元璋由一名普通士卒提升為親兵九夫長,並將養女馬氏許配給他(也就是後來歷史上赫赫有名的馬皇后)。如此一來朱元璋就成了統帥郭子興的女婿,身價頓時飆漲,士卒們也開始另眼看待他。就在這一時期,他給自己取了一個官名叫元璋,字國瑞。

至正十三年(1353)春天,朱元璋奉郭子興之命,回到家鄉豎起紅巾軍大旗,募集兵馬。小時候的夥伴湯和、周德興及其他鄉鄰聽說朱元璋要來招兵,都紛紛趕來投奔,短短數日內朱元璋就聚起了近千人的隊伍。郭子興將這支隊伍交給朱元璋帶領,並提升他為鎮撫。朱元璋從家鄉招募的這些人後來跟隨他衝鋒陷陣、出生入死,一直是朱元璋隊伍中的骨幹力量。其中的徐達等24人亦文亦武,作為朱元璋的左右手,隨他征戰多年,立下了汗馬功勞,成為後來大明王朝的開國元勳。

有了自己隊伍的朱元璋開始嘗試獨立發展。經過一番精心整備之後,他率領徐達等人揮軍南下,開始開創屬於自己的宏圖大業。

首役驢牌寨,朱元璋軍佯裝成後方運糧的隊伍,智破擁有3000守軍的地主武裝;再役奇襲橫澗山,收降兵兩萬,兵力大增;進而又攻占了定遠,開始勤民練兵,從此威聲遠揚、四方歸附。在此期間,馮國用、馮國勝、李善長等一批富有智謀的儒子也慕名而來,屢屢為朱元璋獻上奪取天下的方略,這更加堅定了朱元璋橫掃群雄、統一全國的信心。

至正十五年(1355),朱元璋攻下和州後,郭子興稱滁陽王,並命朱元璋總制諸將。同年三月,郭子興病逝,劉福通建立的宋政權任命朱元璋為這支紅巾軍的副元帥。不久,其他兩位副帥先後戰死,朱元璋又被提升為大元帥。至此,這支由郭子興親手締造的紅巾軍全部歸由朱元璋指揮了。

至正十六年(1356),兵強馬壯的朱元璋統領水陸兩軍進攻金陵。在城外的一場激戰中,元軍大敗,朱元璋收元朝降兵達3萬多人。降兵收容後不知會遭到如何處置,個個驚恐異常。朱元璋在降兵中挑選了500名驍勇健壯之人,帶到自己的營房,夜裡讓他們環榻而寢。朱元璋獨自脫甲而睡直至天明;500名降兵非常感激朱元璋的信任。幾天之後,朱元璋用這500名降兵作為先鋒,攻打金陵城。降兵們感恩圖報,衝鋒陷陣,英勇殺敵,人人爭立戰功。其他三萬餘名降兵看到朱元璋果真以誠相待,紛紛爭先效仿。從此,朱元璋的隊伍所向披靡,先後攻克了鎮江、常州、江陰、常熟、徽州、揚州等地。至正十九年(1359),建立了宋政權的小明王韓林兒(紅巾軍名義上的領袖),任命他為江南等處行中書省的左丞相。

經過七年鏖戰,朱元璋從一個求生而討食的草莽和尚,變成擁軍數十萬、稱雄一方的霸主。但朱元璋的志向還不止於此,他早已決心一統江山,並為此做了充分的準備。朱元璋按照儒士朱昇「高築牆、廣積糧、緩稱王」的策略,抓緊軍事訓練,提高義軍將士的作戰能力,同時興修水利、開荒種田,數年時間裡臥薪嚐膽,暗暗積蓄力量。

縱馬一統江山

着隨著朱元璋軍事實力的日益增強,他與紅巾軍其他割據政權的矛盾也漸漸尖銳起來。群雄逐鹿中原,決戰天下的時機終於到了。

至正二十年(1360),徐壽輝的部下陳友諒殺死了徐壽輝,並宣布登皇帝位,定國號為漢,後又與另一支紅巾軍張士誠部結盟,舉兵進攻朱元璋。朱元璋先是派兵騷擾陳友諒的後方,繼而又誘敵深入。在中了朱元璋的埋伏後,陳友諒大敗而歸。至正二十三年(1363),雙方又在鄱陽湖上展開生死大戰;這場長達36天的戰鬥異常激烈,最終以陳友諒中流矢而亡結束。此役朱元璋雖然損失慘重,卻取得了最後的勝利。

隨後朱元璋起兵征討雄據東方的張士誠。張士誠出身於私鹽販子,他雖然控制著當時全國最為富庶的地區,卻胸無大志、安逸自居,終日不理政事。他整日同一批地主、文人談古論今,舞文弄墨;他的部下絕大多數也是貪圖享樂,庸碌無為。

至正二十六年(1366)底,朱元璋在逐步攻占了張士誠所屬的各城鎮後,率軍將其都城平江圍得水泄不通;張士誠的部下大將呂珍和李伯升見勢不妙,先後投降。針對平江城防十分堅固、易守難攻的特點,朱元璋命令士兵在平江城四周築起長牆,搭架三層木塔,在塔頂架起弓弩和土炮,日夜不停轟擊。抵擋了幾天後,平江城被攻破,張士誠自縊身死。

朱元璋攻占了張士誠盤踞的長江下游大片地區後,又相繼平定了浙東的方國珍、福建的陳友定,並乘勝南進,攻克廣東、廣西,實現了除四川、雲南外的整個南部中國的統一。接著,朱元璋揮師北上,調集精銳部隊實施北伐,和元朝封建政權展開了最後的大決戰。洪武二年(1369),朱元璋將蒙古勢力重新趕回了大漠草原,元朝政權在中原的統治宣告結束。

1368年正月,正當北伐軍捷報頻傳的時候,40歲的朱元璋在文武百官的歡呼聲中,於應天(金陵,今南京)正式登臨帝位,立國號大明,建元洪武,立馬氏為皇后,長子朱標為皇太子,以李善長、徐達為左右丞相。就這樣,一個當初的牧童和窮和尚,經過數載艱苦奮鬥,終於成為中國歷史上又一位布衣出身的開國皇帝,開創了中國歷史上新的一頁。

宏圖霸業的背後

元朝末年,中華大地上群雄角逐,先後出現過天完、龍鳳、大周、大漢、夏、吳等政權,然而,最終卻由後起的朱元璋完成了統一。是什麼原因使朱元璋鑄就了如此宏基霸業?

首先,這得益於他的膽大心細、果敢機智和剛強堅毅的性格。至正十二年(1352)三月,朱元璋來到濠州城下投奔了紅巾軍郭子興部。入伍沒多久,朱元璋就顯露出很多與眾不同的特點──每次出去執行任務他都能順利完成;即便遇到緊急情況,朱元璋也能從容應對,因此漸漸贏得了同隊人的信賴,就連隊長遇事也常常向他討教對策。

做了郭子興的親兵以後,朱元璋更是迅速嶄露頭角。他小心勤快,敢做敢為,打仗時總是衝在前面,得到戰利品後總是如數上交,受到賞賜之後則平均分給戰友。加上朱元璋粗通文墨,營房附近如果有家信往來的人總是來找他幫忙,甚至軍中文告命令等等也常常由他書寫。短短幾個月,朱元璋就從一名小兵成為了郭子興的心腹,繼而成為人人尊敬的元帥女婿,在義軍中的地位也不斷提升。

後來郭子興與幕僚產生摩擦,朱元璋先是分別在兩處頻頻溝通,意圖避免雙方的衝突惡化導致決裂。後來郭子興被對方扣押,朱元璋由外地星夜趕回,夜訪彭元帥,陳說利害,請求彭元帥出兵解救。隨後他全身武裝,帶領親兵將郭子興救出,從此郭子興更加器重朱元璋了。

朱元璋年紀輕、資格淺,被封為總兵後很多將官都不重視他,召開會議時只留下偏遠位置給他;但每當遇到大事的時候,朱元璋提出的解決方法合情合理,分寸把握得當;等到分配修城、籌糧等任務時,通常又只有他能按時完成,大家這才不得不信服起朱元璋來。這樣,朱元璋從小軍官穩穩坐上了鎮守一方的將軍的位置。

在與陳友諒的數次戰鬥中,朱元璋屢出妙招,每每把兵力上的弱勢轉變成為戰場上的勝勢。兩軍之間的最後一戰,也是決定生死的一戰,是在鄱陽湖上展開的。陳友諒發傾巢之兵,號稱60萬,朱元璋也統兵20餘萬,雙方主力在鄱陽湖上苦戰36天,成為中國有史以來最大規模的一次水戰。這場戰爭的後半段異常慘烈,從火炮到弓弩再到白刃戰,朱元璋身邊的衛兵戰死,坐艦被炮擊碎,甚至險些被俘,他都毫不退縮。戰鬥到最後一刻,陳友諒被流矢射死,餘部隨即潰敗。雖然這一仗,朱元璋認為是運氣幫助了自己,其實他臨危不懼的勇氣和堅毅的性格才是取得勝利的最大保證。

朱元璋沒有讀過多少書,但他虛心好學,喜歡結納儒士,常常與他們談詩論文,說古道今,吸取古今成敗的經驗教訓。他還喜歡讀史書,從《史記》、《漢書》到《宋史》,多達六七十種,甚至在行軍打仗途中也抽空翻閱。明王朝建立後,朱元璋更是事必躬親,勤勉不殆。他每天天不亮就起床批閱公文,處理政務,直到深夜。據近代歷史學家吳晗先生統計,洪武十七年(1384)九月十四日到二十一日,朝廷共收到內外諸司的奏札1660件。據此推測,朱元璋每天要處理200多份奏摺,其勤奮程度在中國歷代帝王中幾乎是首屈一指的。

當然,要想成就大業,不是憑一己之力就可以完成的。朱元璋的成功,很大程度上是依賴於身邊那一批武可安邦平四方,文可齊國治天下的人才。朱元璋部下有很多是他的同鄉,包括謀臣李善長、大將徐達,此外還有湯和、耿君用、耿炳文、郭興、郭英、周德興、常遇春等人;其中,湯和與周德興還是朱元璋幼時一同玩耍的夥伴。這些人與朱元璋一起出生入死,對他忠心耿耿。後來歸附朱元璋的武將謀臣同樣是忠義勇武,為開拓大明基業衝鋒陷陣、殫精竭慮。

朱元璋還十分注重網羅人才。李善長曾對朱元璋說:「漢高祖是平民出身,因為他氣量大,能夠任用人才,又不濫殺人,只花了五年時間就統一天下。現在元朝政治這樣混亂,天下土崩瓦解,您何不向漢高祖學習呢?」從那時候起,朱元璋就一心一意想學漢高祖劉邦,禮賢下士,虛心求才。朱元璋曾專門在應天修建了「禮賢館」來召納地主階級傑出的知識份子。他十分尊重這些儒士,經常召見他們一起討論歷代帝王平定天下之道。

| FindBook |

有 11 項符合

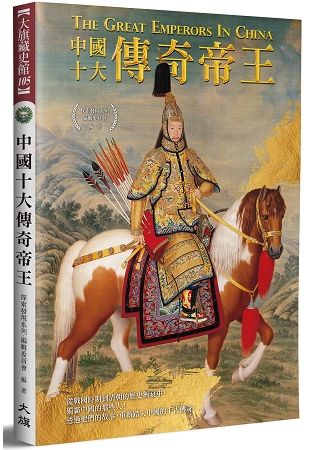

中國十大傳奇帝王(全新修訂版)的圖書 |

|

中國十大傳奇帝王(全新修訂版) 作者:探索發現系列.編輯委員會 出版社:大旗出版 出版日期:2018-11-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:中國十大傳奇帝王(全新修訂版)

從和尚到皇帝,朱元璋到底是聖賢、偉人,還是文盲、暴君?

帶領蒙古人走出草原,一路揮鞭向西,是什麼推動著成吉思汗不斷地征服、再征服?

以兵起家的趙匡胤,是怎麼結束兩百多年的分裂局面,一統天下……?

風雲霸主:十位皇帝們

在中國千年的封建史中,在這成王敗寇的亂世時代,這十位皇帝憑著自身本領,從平民崛起,透過權謀算計、開拓疆土,以及無數輝煌戰事,拿下屬於自己的天下,他/她,就是王朝的象徵!

本書按朝代順序清楚條列,讓你一手掌握十位皇帝的生平、主要政績、留給後世的遺產和和巨大影響。

除了正史,還有流傳世紀的動人故事、歷史小常識,以及軼聞趣事等等。

TOP

章節試閱

從和尚到皇帝的傳奇之路

明太祖朱元璋

作為中國歷史上第一位出身於社會最底層又頗具個性的皇帝,朱元璋向來是人們談說、爭論的熱門人物。他出身於草莽之間,卻最終推翻暴元,奠定了大明王朝近300年的宏基偉業。他沒有多少文化,卻深曉馭人治國之道,並分注重對後世子孫的約束和教育。他十分機智精明,從普通的士卒一步步成長為叱吒一方的霸主;但又有幾分狡黠和陰狠,在建國之後使用各種手段將功臣元勳們一一剷除。他關心普天之下百姓的疾苦,痛恨官吏們的驕奢腐敗,但其使用的嚴刑重典又過於殘酷暴虐……

於是,有人把他看作聖賢、豪傑...

明太祖朱元璋

作為中國歷史上第一位出身於社會最底層又頗具個性的皇帝,朱元璋向來是人們談說、爭論的熱門人物。他出身於草莽之間,卻最終推翻暴元,奠定了大明王朝近300年的宏基偉業。他沒有多少文化,卻深曉馭人治國之道,並分注重對後世子孫的約束和教育。他十分機智精明,從普通的士卒一步步成長為叱吒一方的霸主;但又有幾分狡黠和陰狠,在建國之後使用各種手段將功臣元勳們一一剷除。他關心普天之下百姓的疾苦,痛恨官吏們的驕奢腐敗,但其使用的嚴刑重典又過於殘酷暴虐……

於是,有人把他看作聖賢、豪傑...

»看全部

TOP

作者序

中國數千年歷史長河,星辰璀璨,幾多風流人物,幾多傳奇帝王名垂千古。他們或是一個王朝的開創者,或是將國運推向高峰的守成者,功過是非難以評說,然而無論如何,正是因為他們的存在,才使得那個時代變得那麼鮮活,那麼奪目。

翻開厚重的史冊,一個個鮮活的人物出現在人們的面前。起於卑微,龍飛九五,這不是神話。布衣而提三尺劍,質子而清六合塵;巾幗以煊赫天下,南面稱尊;乞兒而堅韌不拔,開國立業。他們的經歷,是血與火凝結而成的。權力的巔峰築就於艱難坎坷之中,築就於屍山血海之上。撫卷長嘆,幾多帝王,幾多感慨。

身為質子不...

翻開厚重的史冊,一個個鮮活的人物出現在人們的面前。起於卑微,龍飛九五,這不是神話。布衣而提三尺劍,質子而清六合塵;巾幗以煊赫天下,南面稱尊;乞兒而堅韌不拔,開國立業。他們的經歷,是血與火凝結而成的。權力的巔峰築就於艱難坎坷之中,築就於屍山血海之上。撫卷長嘆,幾多帝王,幾多感慨。

身為質子不...

»看全部

TOP

目錄

1. 亙古第一帝 秦始皇嬴政

呂不韋囤積「奇貨」

秦王嬴政親政

滅韓伐趙

荊軻刺秦王

天下歸一

構建龐大的政治金字塔

車同軌,書同文

焚書坑儒

善政與暴政

祖龍歸天

2. 從混跡市井到君臨天下 漢高祖劉邦

「斬白蛇」起兵

入關亡秦

漢中稱王

四年楚漢戰爭

滅楚建漢

掃平割據勢力

高祖之治

3. 開疆拓土霸天下 漢武帝劉徹

金屋藏嬌

榮登帝位

從馬邑設伏開始

千軍萬馬伐匈奴

南定百越,通西南夷

加強皇權

後宮妃嬪多少事

巫蠱之禍

昏庸迷信的晚年

輪台罪己詔

4. 威伏四海的天可汗 唐太宗李世民

英姿勃...

呂不韋囤積「奇貨」

秦王嬴政親政

滅韓伐趙

荊軻刺秦王

天下歸一

構建龐大的政治金字塔

車同軌,書同文

焚書坑儒

善政與暴政

祖龍歸天

2. 從混跡市井到君臨天下 漢高祖劉邦

「斬白蛇」起兵

入關亡秦

漢中稱王

四年楚漢戰爭

滅楚建漢

掃平割據勢力

高祖之治

3. 開疆拓土霸天下 漢武帝劉徹

金屋藏嬌

榮登帝位

從馬邑設伏開始

千軍萬馬伐匈奴

南定百越,通西南夷

加強皇權

後宮妃嬪多少事

巫蠱之禍

昏庸迷信的晚年

輪台罪己詔

4. 威伏四海的天可汗 唐太宗李世民

英姿勃...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 探索發現系列.編輯委員會

- 出版社: 大旗出版 出版日期:2018-11-01 ISBN/ISSN:9789869704700

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:272頁

- 商品尺寸:長:230mm \ 寬:170mm

- 類別: 中文書> 歷史地理> 歷史人物

|