山就是山。

身為一個普通人,

不打算做世間任一存在的侍者。

來去山嶺不是日常生活,

是日常生活的一部分。

如果曾藉著山——而非

在山的身上——獲得啟發,

那必然是安靜,

或者更安靜。

「我循著採花人的視線跟他一起看,看他看什麼。

我的新康與他的新康顯然不一樣。就在我一身淋漓大汗爬上三角點,細數認識的山頭,同時聆聽認得更多山頭的前輩一一指出我所陌生的山頭,那一刻或許他正出神望著我所在的新康峰頂。

他當然聽不見也不必聽見絕頂上的叨絮。所有執意跋涉深入萬山者在隔著一溪一谷的他的眼裡只能淹沒於高大的山容與黛綠的山色,毫不顯眼地融進他的日常生活,變成透明得令人安心的風景。」

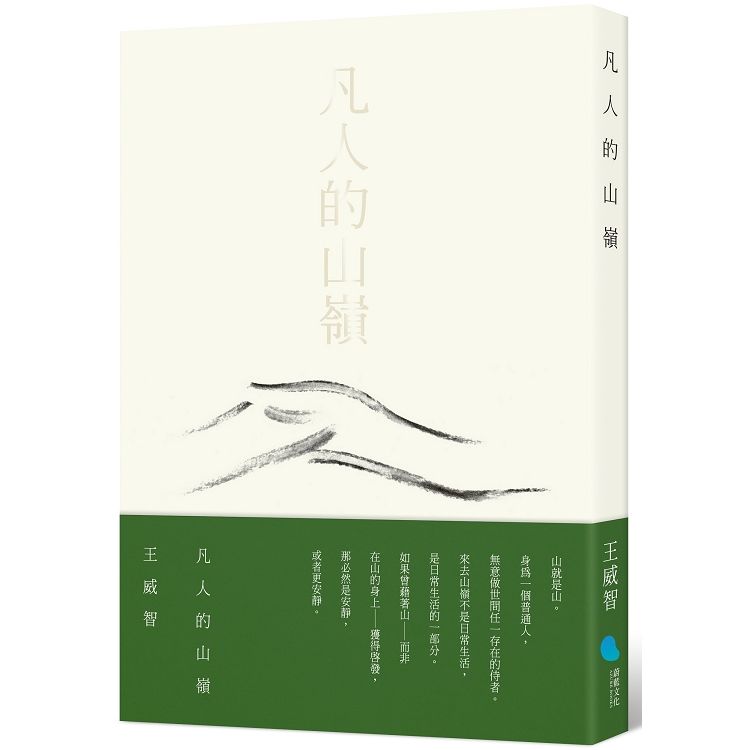

山是臺灣最高的風景。十年之間,王威智經常出入山與森林,看見不重覆的稜線,有時爬走其上,視野大開,看見立體的臺灣島,感到一種不可取代又難以描述的狂喜的撞擊,臺灣最高風景引發的震撼比大峽谷或峽灣或無盡的沙漠複雜,夾帶著情感,就像一枚長了肉的驚嘆號。山是一面鏡,與朋友同行,也和陌生人共走,王威智在山上看見形形色色的品德。

山就是山,山之於人,最大的意義或許在於啟發,而非給予或教導,這就是《凡人的山嶺》一書所描述的,一個普通人來去山嶺的紀錄,及其所見所聞所思與所感。

名家推薦

「我們總會好奇,那道山稜線後面是怎樣的風景,如同好奇海平線後頭可是一片截然不同於現實生活的新世界。《凡人的山嶺》,帶領我們的眼看見山稜線後面的新世界,帶我們的心去聽見山林的平靜與孤寂,帶我們面對山的重量,並由此思考為什麼爬山?又為什麼「百岳」?」——廖鴻基 專文推薦

作者簡介:

王威智

東華大學創作與英語文學研究所碩士。喜歡棒球和籃球,進入中年後還可以和小朋友玩玩。喜讀地圖,喜歡走進臺灣山。曾獲時報文學獎、梁實秋文學獎、聯合報文學獎、林榮三文學獎。1995年主編《臺灣民主國郵史及郵票》,20多年後重新編輯出版《臺灣老虎郵》(蔚藍,2018);著有《我的不肖老父》(東村,2012)、《製圖師的預言:十六世紀以來關於花蓮的想像》(蔚藍,2014)及繪本故事《兩個鼻孔一起minasi》、《爺們不是好兄弟》、《惡地公的花生糖》(以上文化部文化資產局,2018)等。

章節試閱

透明的風景

從馬博拉斯橫斷、南二段或者南一段那些同屬標高三千以上或更高的峰頂,例如轆轆、南大水窟、海諾南……等諸峰,都能輕易認出新康。很少人不同意新康是座霸氣的山峰,特別當站在臺灣脊梁山脈主稜,遠眺稜線以東,一顆山頭從廣闊深邃的拉庫拉庫溪流域高跳而起,如此不群,令人感到突兀,甚至有些倔強的意思。

如果天氣晴朗而水氣不甚瀰漫,新康正東方遠處的玉里平野當會現身,隱隱約約,特別在入夜燈火初起,或者天色將明未明而所有亮了一夜的燈光將熄之際。對於不是天天山裡來去的登山人,那些遙遠昏微的光芒往往是強大的呼喚,提醒還有日常軌道等著下山後繼續循行。高山的風景與感受是罕有的,不是普通的生活,不是時時刻刻陳列在眼前的風景,只在特別的規劃與準備而後成行的高山之旅才得一遇。

但天天看見孤卓的新康山,看見新康所在的那一線岔出中央山脈南段的支稜在寒暑晴雨雲霧之中的種種顏色,想必是另一件悅目動心之事。今天看,明天看,天天看,如此,新康這樣一座大山就會變成生活,變成日常的必然風景,不需要特別在意,比如空氣與清水,無所不在,不可能消失,也不可以消失,晴時青蒼偶雨陰鬱,高大的山容、黛綠的山色最後都將變得透明,透明到令人安心。

天光早在日出之前就亮起,那些涼冷的光線來自地平線以下,散射的陽光以持續變動的角度一點一點染亮草木和屋舍,採花人已在金針園開始一日的勞動,雙手齊拈,技術純熟,眼光銳利,堪折之花也好,須折之花也好,一一入袋。蒂、蒂、蒂,花苞折蒂離枝,很輕很輕的聲響,大約只在一日初醒時才勉強可辨,因清冷的空氣而凝聚、放大,彷彿經過擴大機與揚聲器的加工,在植滿金針草的山坡點點跳躍,沒有旋律,只有細碎鼓點般的蒂蒂疾響。滿山遍野都是綠,綠得很整齊,上頭綴著一層溫暖的橘紅色,這片山野的豐滿與自然而然的平靜似乎不亞於舞台上憑空而降的金黃穀雨。

這是一場限時的演出,日頭一升起,各種營生活絡起來,此一聲響就不得不遭到淹沒,田間只剩對抗日曬而密封全身的採花人,微微彎腰,以穩定的速度在田間往復推進,不停摘下花苞放進背後的集袋。這當然是辛苦的勞動,局外人如我者如果無法體會,至少也要理解,單純的美妙往往是勞力的累積,汗水可能比旁觀者想像的更沉重。

很少不專心的採花人,即便技術泛泛也不偷懶,花苞之堪折者不折,隔日即怒放,花開得愈多愈燦爛,意味著前一日疏漏愈多,辛勤栽種的農產於是不得不美麗地毀於一旦。偶爾也有出格的——或者說出神的——採花人,呆立叢花之間,雙手插腰,時而望著碧藍的天空,時而看向遠方的山,一會才悠悠想起該做的事。

我循著採花人的視線跟他一起看,看他看什麼。

陽光剛剛高過海岸山脈,中央山脈漸漸亮起,稍早山色還墨陰陰的,不及一餐飯的時間,那山已蒙上薄薄金光。採花人的視線射向那些閃亮的金山,一開始可能是以地名為名、山體龐大的玉里山。那是一個異常新亮的早晨,玉里山隔著一溪一谷,像一顆巨大的翠綠寶石,微微發光,很有元氣,精神飽滿,彷彿宣告「我在這裡」,絕不可能忽視或誤認。玉里山峰頂立著一枚一等三角點基石,本該視野一等,但密生的高山杜鵑擋下視線,只留一側在天清氣朗時讓人眺看玉山、新康、新仙、布拉克桑、丹大、喀西帕南、馬西、布干……,而腳下的縱谷和對面的海岸山脈,不用說,當然是一清二楚的。

採花人稍稍向左轉了頭,方向西南西。我隨他轉頭,最高最明顯的地標正是新康。

他終於回神,從青翠的遠山回到切身之近的花田,兩眼盯著不及腰際的花苞,以顯然稱不上高超的技術摘取。他在出格的那一會兒看見什麼?知不知道令他忘神的山頭和他一樣有名字?那些名字對他有沒有意義?

對所有樂於跋涉的健行客,「新康」如此無奇的名號簡直就是聖蹟,遠遠瞻仰不成敬意,遲早必須走訪。然而此地天天可以看見新康,在新康的注視陪伴下工作生活的人們,會特別注意玉里山、新康山乃至北方馬博橫斷一線的喀西帕南以及同樣也是一等三角點的馬西山嗎?他們在意山的名字嗎?如果只是天天看著,不打算爬上山頂,有何必要非記住群山的名字?

標高、營地位置、水源在哪裡、看天池還是活水、斷崖、崩壁……,這些都是山間去來必備的基本知識,也是確保返回普通生活的最低要求,上山前預想撤退路線,而途中的突發事件往往必須憑經驗以應對,或化解,或延緩,或在求援的同時設法自保。

一早我沿著海岸山脈西麓的環狀產業道路或走或跑,離那個出神的採花人有段距離了。我想起第一次走向新康,出發前一再翻看地圖,強記每日行程,布新營地、桃源營地、新仙山營地、抱崖山屋,何處取水,哪一天需要揹水,以及輕裝往返新康途中一處懸崖下箭竹叢中一頭倒臥不動的水鹿,腐敗的氣味比它碩大的身軀更粗壯,如此新鮮而強大地向翠青的枝葉蔓延,徹底征服當時的嗅覺與其後的記憶。

然而他完全不必了解——或許他熟知——每日所見的那一列位於西方不遠處的的龐大山體,卻可能以一種更輕盈而單純的官能領受山頭的晨昏雨露,以忘神而遼闊的仰望熟悉群山的擁伺,然後瞬間回到現實,繼續勞動過日子。

我的新康與他的新康顯然不一樣。就在我一身淋漓爬上三角點,細數認識的山頭,同時聆聽認得更多山頭的前輩一一指出我所陌生的山頭,那一刻或許他正出神望著我所在的新康峰頂。

他當然聽不見也不必聽見絕頂上的叨叨絮絮。所有執意跋涉深入萬山者在隔著一溪一谷的他的眼裡只能淹沒於高大的山容與黛綠的山色,毫不顯眼地融進他的日常生活,最後變成一幅透明得令人心安的風景。

透明的風景

從馬博拉斯橫斷、南二段或者南一段那些同屬標高三千以上或更高的峰頂,例如轆轆、南大水窟、海諾南……等諸峰,都能輕易認出新康。很少人不同意新康是座霸氣的山峰,特別當站在臺灣脊梁山脈主稜,遠眺稜線以東,一顆山頭從廣闊深邃的拉庫拉庫溪流域高跳而起,如此不群,令人感到突兀,甚至有些倔強的意思。

如果天氣晴朗而水氣不甚瀰漫,新康正東方遠處的玉里平野當會現身,隱隱約約,特別在入夜燈火初起,或者天色將明未明而所有亮了一夜的燈光將熄之際。對於不是天天山裡來去的登山人,那些遙遠昏微的光芒往往是強大的呼喚...

推薦序

【推薦序】山海 文/廖鴻基

板塊推擠,山脈隆起,海岸斷層,整排山都站在海邊,台灣東部絕大部份人口,生活在由土石崩落、河川搬運、海浪湧推等三個力量造成的沖積扇平原上。生活在花蓮平原,或稱洄瀾或奇萊平原的花蓮人,除了「後山」以外,最常稱這片山水為「山海花蓮」。

在這一豎一橫山海環境下成長的人,我們眼睛常看見的是切割了後山生活空間恆常不變的三道長線——山稜線、海岸線和海平線。一道是遠在東方海天之際平直無盡的海平線,那裡是釋放朝霞晨曦一天開始起跑的方位;海岸線是海洋、陸地長久以來蜿蜒的平衡交界;另一道是西方山脈嶺頂綿延起伏的山稜線,這裡是吞沒夕陽散布晚霞和星辰的地方。

威智在他的著作《凡人的山嶺》中好幾次提及這道山稜線,有時他在平地仰望,更多時候是他在爬山途中的平視或俯視。這道線其實是隨著他的相對位置一直都在變化。如同威智在書中提到的「相對而望」和「彼此凝望」,也「惟有親身走踏才會生出自己的感受」。

人口不算多,但沖積平原究竟空間窄狹,忙碌平凡的一段日子過後,我們會想要離開,暫時離開逐漸僵化的生活模式,離開逐漸框住心情的景緻,想要調節或變化一下一成不變的自己。這是離開現實的逸興和想望,於是,我們善用會移動的動物本性,外出旅行,或者讓自己跨越視野中恆定的山稜線、海岸線或海平線。

我們總會好奇,那道山稜線後面是怎樣的風景,如同好奇海平線後頭可是一片截然不同於現實生活的新世界。《凡人的山嶺》,帶領我們的眼看見山稜線後面的新世界,帶我們的心去聽見山林的平靜與孤寂,帶我們面對山的重量,並由此思考為什麼爬山?又為什麼「百岳」?

我年輕時零星爬過幾座山,好奇山林風景以外,還想從高處看看自己生活一輩子的地方。中年後航海,追逐海平線外,也想在海上回頭看花蓮。好幾次,當我驅船離開花蓮沿海,從離岸三、 四十公里一直到百公里外,回首訝然,台灣那道山稜線只是稍稍降低高度依然如此清晰地橫亙天邊。

「能夠在絕頂之上看見立體的臺灣島,就像受到一種不可取代卻又難以描述的狂喜的撞擊。」威智用他辛苦和勇氣換來的新位置,表達對台灣如此動人的感受。新位置,新感受,新觀點,新思想,變換位置,讓我們擁有不同的視角重新看見自己。威智透過這本書告訴我們,這是個很近又很遠的地方,經常是眼睛看的到,但是必須擁有體能和意願而且得歷經艱辛和些許危險才能到達的位置。

有別於一般旅行,爬山是將自己置入原始荒野中連續好幾天,威智在書中提到,身心將自動漸漸調整為「高山模式」。感官一天比一天敏銳,可以聽、可以看、可以聞的事物漸多,而俗世干擾越來越少。幾天後,「身體髮膚愈來愈髒,感官和心智卻可能愈來愈清明。」

人世生活的方便和舒適,往往形成依賴,不知覺中,我們漸漸關起生存必要的敏銳感官。爬山或航海有點類似,當我們回到原始荒野幾天,常發現世界逐漸安靜下來,這時,我們得以讓自己更知道自己。

山海台灣,生活態度理應積極進取,但台灣社會對山、對海的探索仍抱持著反對冒險的禁制情緒。不少人主張不登山就不會有山難,不從事海上活動就不會有溺水意外,依這樣的邏輯繼續延伸,就會是不開車就不會有車禍,不外出就不會有意外,不出生就不會遭逢不幸……

登山若只是為了衝刺個人登頂記錄而涉險當然大可不必,但現實上,山海環境都是我們環境的最大特色,也是我們當然的生活領域,接觸山、認識海,是台灣如何轉過頭來海闊天空的最大一步。

如何從登山活動中,一步步累積台灣的登山文化,《凡人的山嶺》這本書,讓我們開始看見和思考我們的山和我們恰當的位置。

【推薦序】山海 文/廖鴻基

板塊推擠,山脈隆起,海岸斷層,整排山都站在海邊,台灣東部絕大部份人口,生活在由土石崩落、河川搬運、海浪湧推等三個力量造成的沖積扇平原上。生活在花蓮平原,或稱洄瀾或奇萊平原的花蓮人,除了「後山」以外,最常稱這片山水為「山海花蓮」。

在這一豎一橫山海環境下成長的人,我們眼睛常看見的是切割了後山生活空間恆常不變的三道長線——山稜線、海岸線和海平線。一道是遠在東方海天之際平直無盡的海平線,那裡是釋放朝霞晨曦一天開始起跑的方位;海岸線是海洋、陸地長久以來蜿蜒的平衡交界;另一道是西...

目錄

推薦序 山海(文/廖鴻基)

屏風

透明的風景

黑山行

盧利拉駱天空下

無雙

圈谷途中

海邊的帕托魯

干卓萬夏冰

後記 節制的山嶺

推薦序 山海(文/廖鴻基)

屏風

透明的風景

黑山行

盧利拉駱天空下

無雙

圈谷途中

海邊的帕托魯

干卓萬夏冰

後記 節制的山嶺