| FindBook |

有 7 項符合

明朝的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 148 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 322 |

奇幻\科幻小說 |

$ 322 |

Literature & Fiction |

$ 391 |

小說/文學 |

$ 404 |

中文書 |

$ 405 |

小說 |

$ 414 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

「這是我的夢外之悲,或可稱之為:科幻版的《牡丹亭》。」——駱以軍

比孤寂還空闊,比華麗還銀光燦爛;

比文明滅絕的哀嘆,還要急管繁絃亂煞流年……

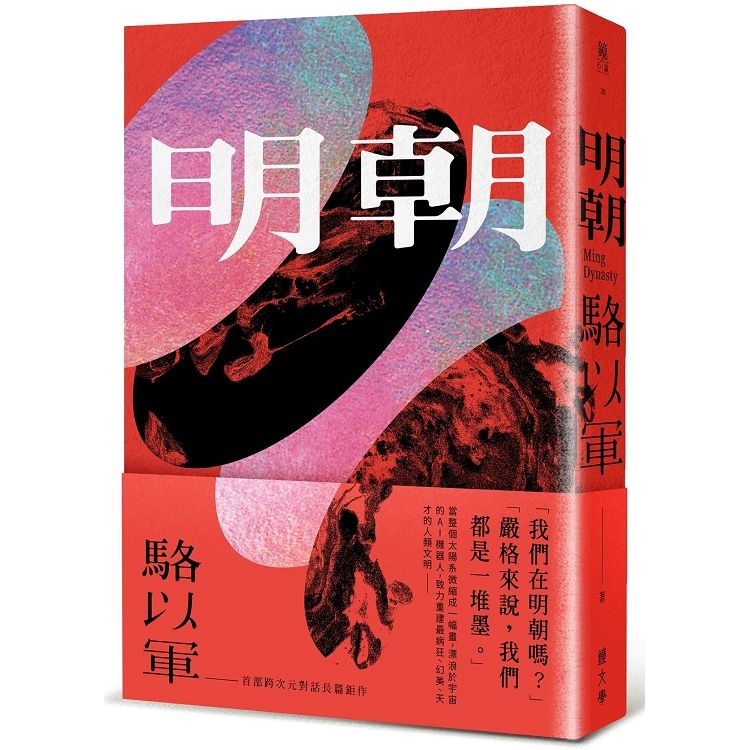

★駱以軍 首部跨次元對話長篇鉅作★

小說家將時代全景注入AI機器人,於萬年後射出病闇之美:黨爭、青花瓷、牡丹亭、妓院、戲台、美婦、酒館……文士們攀上小說家記憶中永和巷弄長長的階梯,討論他早已核爆多次的心靈。那時,地球進入夢中之夢的延擱、打轉,如同長列火車車廂,而太陽系將被降維成畫。

當AI機器人踏上漂流之途,他乍然回頭,看見了——

「我們在明朝嗎?」

「不然呢?難道明朝已經被取代了嗎?」

「或者我們的『明朝』星球曾經有過一個造物者?」

我預計,當載著機器人的飛行器成功離開地球後的猛然一瞥,他將如劉慈欣所說,看到太陽系成為梵谷的〈星空〉,不過計程車司機告訴我並非如此。

「嚴格來說,我們都是一堆墨。」

司機是這麼說的。

當更高文明將投來「二向箔」使整個太陽系成為二次元,地球仍造不出足以載運人類逃脫的超遠距飛行器。於是各國成立了不同的實驗室,研發大數據AI機器人進行文化保存計畫。

機器人將如奧德賽,經歷上萬年、甚至數十萬年在無垠宇宙中的漂流,最後登陸某顆遙遠孤絕的行星。再以預存的大數據資料提煉這顆星球之金屬,開始複製與自己相同的機器人,重新啟動、覆蓋、繁殖那個曾經栩栩如生存在過,黑暗、變態、幻美,層層纏縛又渴望自由的文明——名為「明朝」之星球。

其中,位於「明朝」實驗室的我正將整個時代正作為全景檔案,輸入AI機器人——包括明朝皇帝的病態瘋狂一系遺傳,黨爭與閹宦等中國歷史中最黑暗的中樞,以在遙遠的未來再次提煉出青花瓷,重現《牡丹亭》、《金瓶梅》、《儒林外史》,或仇英、唐伯虎、文徵明這些天才藝術家的文明。那將是個《陶庵夢憶》、《板橋雜記》所描述的繁華如夢景象,餐館酒店、寺院、烹茶、織工、雕刻師、印書館、那樣一個凍結的時空。

而仇英、李贄、徐渭等人在小說家的聚會中與我同處一室。我們談論著錢謙益與柳如是那不可說、不可盡信的諜中諜情事,以及明朝星球上分屬釉上和釉下,彼此渲氳鬥彩的心靈祕境。

本書特色

★駱以軍重構維度、跨次元的小說對話

★用時間交錯的形式「以史為鏡」,呈現文明抽離時間後的樣貌

★從牡丹亭到奧德賽,橫跨文明、科技與藝術的幽黯展演

作者簡介

駱以軍

一九六七年生,文化大學中文系文藝創作組、國立藝術學院戲劇研究所畢業。編過年度小說選,常任各大文學獎評審。曾獲二○一八第五屆聯合報文學大獎、第三屆紅樓夢獎世界華文長篇小說首獎、台灣文學獎長篇小說金典獎、時報文學獎短篇小說首獎、台北文學獎、聯合文學小說新人獎推薦獎,及多屆新聞媒體的年度好書等。

著有:《也許你不是特別的孩子》、《計程車司機》、《純真的擔憂》、《匡超人》、《胡人說書》、《肥瘦對寫》(與董啟章合著)、《願我們的歡樂長留》、《女兒》、《小兒子》、《棄的故事》、《臉之書》、《經濟大蕭條時期的夢遊街》、《西夏旅館》、《我愛羅》、《我未來次子關於我的回憶》、《降生十二星座》、《我們》、《遠方》、《遣悲懷》、《月球姓氏》、《第三個舞者》、《妻夢狗》、《我們自夜闇的酒館離開》、《紅字團》等

| |||

|

|

2020/03/31

2020/03/31