作者序

複雜與多元的科學探險史詩

庫克船長的探險本身就是傳奇。姑且不論維多利亞時代的英國是如何將庫克推上國家英雄的神壇,三次環球航行的壯舉便足以將庫克放進航海名人榜,與哥倫布、麥哲倫、達伽馬與鄭和等前輩相提並論。以科學史的角度來看,庫克的探險拓展了歐洲人對太平洋的知識,完全符合典型的探險史詩敘事:探索未知的領域、發現前所未見的新事物。庫克身為科學探索「英雄」的文化象徵意義,超越了大英帝國的脈絡,甚至延續到太空時代──庫克環球航行的船艦「奮進號」與「發現號」的大名,被美國太空總署用來命名太空梭。而他在日記中自述「……來到在此之前無人抵達的遙遠之地」,也是啟發科幻經典《星艦迷航記》(Star Trek)主角詹姆斯.寇克(James T. Kirk)的原型,也是該系列振奮人心的格言「勇敢航向前人未至之境」(To boldly go where no man has gone before)的由來。

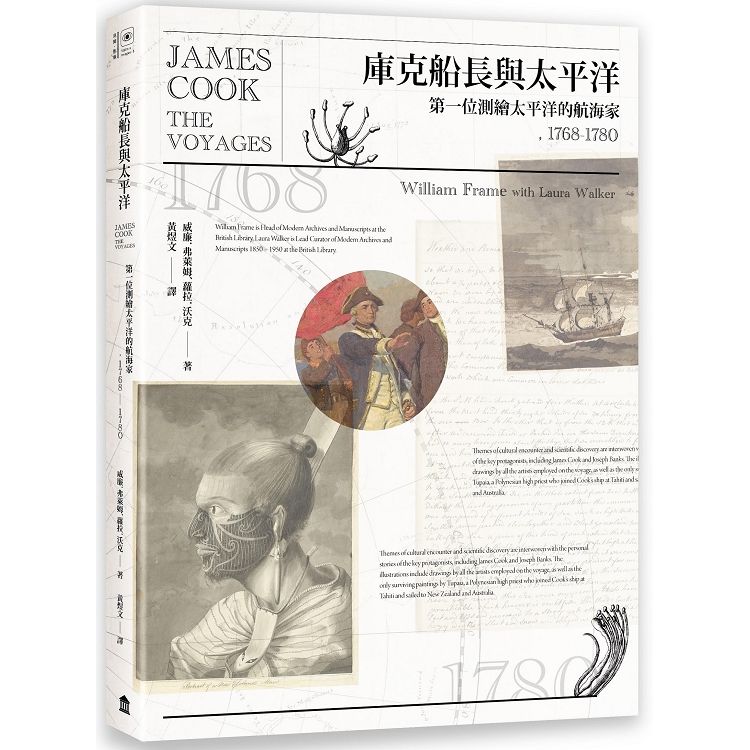

2018年是庫克自普利茅斯港出發展開第一次環球航行250週年,大英圖書館因此策畫「詹姆斯.庫克:航行」特展,本書即出自展覽官方指南。大英圖書館的特展向來以材料豐富著稱,在專業策展人的巧思下,將各種館藏或借展文物組織成別出心裁又兼顧多元視角的敘事。本次庫克特展也不例外。館方羅列相關的第一手史料,包括庫克與隨行人員在途中的日記、繪畫、地圖(或海圖)手稿,採集回來的動植物標本與原住民文物,以及返國後的信函與各種出版品。利用這些第一手史料,館方鉅細靡遺地鋪陳庫克航行中的細節,讓曾參與遠航的眾多歷史人物「為自己說話」。

筆者有幸在特展期間訪問倫敦,而得以親炙本展。庫克三次航行牽涉的人事時地物龐雜,要把相關歷史背景釐清不是件容易的事。雖然本展覽的動線大致以時間順序安排,但三次航行之間的段落區隔良好,令參觀者不覺冗長雜亂。這不能不歸功於館方在空間布置方面的巧思。例如在第二次航行,敘事的重點放在船艦進入南極圈,這段展區的配色就以冷調的灰白、淡藍色為主,讓觀眾有彷彿身歷南冰洋的感受;而當觀眾來到各航行間的空檔,展區牆面就恢復暖色調的沉穩顏色,搭配暈黃燈光與肖像畫,讓人立刻聯想到主角此時正身處在英國家園的宅邸。

雖然以上的空間設計不易於書中重現,但本書在結構上也忠實反映了展覽動線,依序交代三次航行的背景與途中的細節。由於是展覽指南,本書的特色是「看圖說故事」,利用大量圖片配合文字說明的方式,串起庫克航行中的點點滴滴。這些圖片皆為展出的實物,是了解庫克航行的珍貴史料。即使沒有親臨展覽的讀者,也能輕鬆地來趟紙上「發現之旅」。

庫克的探險史詩不乏爭議。近年來,隨著去殖民化與原住民意識的興起,愈來愈多學者或文化界人士挑戰傳統的官方版本敘事,重新檢視庫克的英雄形象。庫克航行抵達玻里尼西亞與澳洲東岸,從歐洲的視角來看是「發現」;從當地原住民的立場,卻標誌著此後歐洲人大舉入侵、殖民,並徹底改變傳統社會與文化的開端。本書開頭舉兩幅不同時代的畫作為例,正好顯示兩種史觀的強烈對比:繪於二十世紀初的《1770年庫克船長在植物學灣登陸》,是大英帝國移民開拓敘事的延續;而二十一世紀戲仿前作的《在這裡,我們稱他們是海盜》,則把自詡文明開化的西方「發現者」狠狠嘲諷了一番。

庫克是探險英雄還是西方帝國主義者殖民的先鋒?這是至今各界仍爭論不休的問題。光是導致庫克在夏威夷喪生的那場衝突,無論是在場目擊者的證詞或後人的描述,就眾說紛紜:有人將庫克描繪成盡力維持和平的調停者;也有人將庫克描繪成在最前方率領攻擊的人。身為皇家海軍的軍官,庫克鞠躬盡瘁地探索任務,無可否認是為了英國的利益。庫克本人未能親身參與大英帝國後續在太平洋的勢力擴張,然而跟隨在探險家腳步後的,往往是商人、傳教士與殖民者。庫克身後不到數十年,英國在大洋洲建立了數個殖民地,最終形成現代國家澳大利亞與紐西蘭。

從全球史的脈絡來看,庫克的科學探索並非純粹為了求知,還牽涉軍事、貿易以及地緣政治上的戰略利益。十八世紀的太平洋是西班牙帝國的勢力範圍;馬德里掌握了從美洲到菲律賓跨太平洋的貿易航路。為了挑戰西班牙,英國希望能在地圖上仍是一片空白的南太平洋尋求機會。這是庫克探索任務的重要背景。我們從書中可以了解,倫敦皇家學會與海軍部同時是庫克航行的推手,各自有盤算的目標。以金星凌日的天文觀測為例,皇家學會希望能藉此測定太陽與地球間的距離,拓展對宇宙的認識;海軍部則希望這些天文數據有助於解決測量地球緯度的問題,以增進遠洋導航的精確性。更別提沿途的地理探索──尋找未知的南方大陸或西北航道──這些地理知識背後的戰略價值了。

庫克不是第一個抵達南太平洋或大溪地的歐洲人,然而其團隊在太平洋的長期停留,並對玻里尼西亞地理、人文與自然環境的詳細調查,是之前的歐洲探險隊前所未有的。這歸功於任務前的縝密計畫,以及隨行的科學團隊。這個團隊包括博物學者、天文學家,甚至畫家。帶領一群或許是「文弱書生」的科學團隊遠渡重洋,還要在荒野異地中求生存、與當地居民打交道,非常不容易。庫克傑出的領導統御、航海、測量與製圖技能,使他成為能勝任的人選。沒有英國政府與皇家海軍的資源,也無法支持三次遠航。國家(以及技術與商業)力量與科學研究互助結合的「大科學」(Big science),在庫克之後的科學探索任務愈來愈常見,從阿波羅登月到人類基因組計畫,無不是交織了複雜的社會與國際網絡。

庫克的科學團隊中最重要的代表人物,莫過於參加第一次航行,後來成為皇家學會會長的約瑟夫.班克斯。班克斯是十八世紀典型的「紳士科學家」,家有恆產,經濟充裕,得以無後顧之憂從事科學研究。他保持與歐陸同行的聯繫,努力經營自己的學術網絡,不惜出資贊助庫克的遠航任務,藉此抓住隨行考察的機會。從班克斯的視角,我們看到十八世紀博物學家進行田野調查的過程。這個生產自然知識的模式效率驚人,有賴研究者與專業畫家分工合作,以素描記錄所見所聞,再待後續完成上色與細部描繪。此外,由於班克斯不像庫克需負擔領隊責任,他得以較無顧慮地與原住民互動,甚至參與原住民的儀式,充分滿足好奇心。庫克航行對玻里尼西亞社會留下豐富的觀察與紀錄,班克斯的穿針引線發揮了不少作用。

庫克的航行也不全然是歐洲人的故事。在探索過程中,庫克與其船員不免與無數當地居民互動,有些互動是和平、好奇,甚至互惠的,有些則是致命的。儘管因現存史料的限制,我們對這些居民所知不多(諷刺的是,藉由外來探險家的描述,許多原住民得以在時光洪流中留存些許紀錄)。大英圖書館也坦承,雖然盡力呈現多元聲音,本書絕大部分史料講述的仍然是歐洲人的視角。然而,有好幾位玻里尼西亞原住民曾加入庫克的探險隊,留下不少珍貴的史料,例如在第一次航行中途上船的「客卿」圖帕亞。

圖帕亞來自大溪地附近的賴阿特亞島,是當地宗教的祭司,類似的神職人員在許多社會中往往是掌握與傳承知識的文化菁英。然而圖帕亞在大溪地不算得志:一來他在政治上站錯邊,效力的部族首領已經失勢;再來他並非土生土長,為了躲避戰禍才投奔大溪地,恐怕連大溪地人也視他為外人。庫克一行人停留在大溪地期間,班克斯與圖帕亞成為好友,最終說服庫克讓圖帕亞隨行。圖帕亞隨奮進號到了紐西蘭與澳洲東岸,可惜於返回英國途中在巴達維亞(今日的雅加達)病逝。

圖帕亞在奮進號上的角色相當微妙。他發揮了嚮導、翻譯與顧問的功能,在英國人與原住民接觸的場合擔任雙方溝通的中間人。但圖帕亞不是庫克的屬下,反倒比較像班克斯的私人賓客(庫克同意圖帕亞與他的童僕上船的條件,就是班克斯需負擔這二人的額外支出)。儘管庫克對圖帕亞的能力表示尊敬,但他不像班克斯對這位賓客較有交情;大部分船員對圖帕亞的印象就更不好了,認為他難以親近又愛擺架子。庫克曾評論圖帕亞「精明、理智又有天才」,卻也指出他「驕傲又固執,以致在船上常引起眾人反感」。船員對圖帕亞的反感,難免摻雜一些歐洲人對「印地安人」(當時對美洲與大洋洲原住民的泛稱)的優越情緒。很可惜圖帕亞沒有留下個人紀錄,我們無從得知他的想法,還有上船的理由。或許他也想去探索世界、隨奮進號去歐洲看看,或者視自己的加入為與庫克團隊的結盟,甚至可能希望借助英國人的武力驅逐占領故鄉的敵人。

庫克與班克斯所蒐集關於玻里尼西亞的知識,很大一部分的來源就是圖帕亞。圖帕亞就像一部活的百科全書,熟悉玻里尼西亞社會的文化、醫藥、天文、地理與水文等在地知識。這些知識由他的父祖輩以口述方式代代相傳。圖帕亞也精通導航技術,能記誦大溪地周邊群島的方向與所需航程,儘管自己或其父祖輩從未到過那些島嶼。有張標示大溪地周邊島嶼的海圖,就是西方與玻里尼西亞兩套不同知識系統混合的產物。這張海圖是庫克根據圖帕亞的情報,以歐洲製圖方式繪成,標示了東西南北四方位。但而圖上的島嶼卻不見得符合其實際位置,尤其是愈外圍、離大溪地愈遠的島嶼,誤差愈大。這可能是由於玻里尼西亞人的地理知識並不是建立在歐洲人習慣的絕對座標系統上,而是記錄航路上島嶼的相對位置,由居住之地向外同心圓式地擴張。

最近的研究也顯示,庫克航行途中記錄南太平洋風土民情的許多圖畫,其實是出自圖帕亞之手。有些是應庫克要求而繪,有些則是圖帕亞自己的觀察。最有意思的是其中一張描繪英國人與毛利人交易的場景,生動地記錄了雙方接觸的新奇與緊張感。圖帕亞以一位「第三者」的視角,見證了歐洲探險者開始改變毛利人「長白雲之鄉」的那一刻。圖帕亞在紐西蘭期間也試著「傳教」,與當地人交流宗教知識。由於圖帕亞來自毛利人祖先的原鄉,雙方的血緣、語言和文化相近,因此他的到訪頗受歡迎,其事蹟在不同部落之間廣為流傳。當庫克第二次航行重返紐西蘭,多次遇到毛利人追問圖帕亞的下落。對現代讀者來說,庫克是環球探險史詩的主角;然而從毛利人的角度來看,來訪的「遠親」圖帕亞才是代代口述相傳的傳奇人物。

圖帕亞不是唯一一位自願加入庫克行列的原住民,甚至有的原住民拜訪英國又返回大溪地。這些案例提醒我們,不只是歐洲人,原住民也以他們的方式探索外面的世界。那些熟悉的、非黑即白的歷史敘事,往往過於簡化歷史事件的複雜性。無論是歐洲人「勇敢探索域外蠻荒」的探險史詩,或是原住民「受帝國主義入侵壓迫」的斑斑血淚,都是複雜歷史事件的眾多面向之一。歐洲探險家固然有船堅炮利的科技優勢,在離母國千里之遙的陌生領域,常常需要靠外交手腕獲取當地居民的善意與資源。原住民也不是被動地面對外來者的衝擊,他們常主動尋求貿易或合作,利用外來勢力鞏固己方利益,甚至打擊本地的對手。而雙方在科學探索的過程中也充滿互動。當庫克與班克斯進行博物學田野調查時,仍需借助圖帕亞的在地知識。沒有圖帕亞的建議,英國人或許不會這麼順利地「發現」大溪地周邊的群島及紐西蘭。雖然玻里尼西亞原住民不具備西方天文學的知識,但他們熟悉星辰運行的精確程度──套句班克斯的話,恐怕「連歐洲天文學家都難以相信」!

希臘神話中,普羅米修斯不顧天神的禁令為人類盜火,教人類使用火焰,成為人類掌握知識與發展文明之始。斗轉星移,普羅米修斯當初帶給人類的那一小盞星火,最後竟成為一團遮蔽視線的熊熊烈焰。1945年7月16日,領導曼哈頓計畫開發原子彈的美國科學家歐本海默,在新墨西哥州見證人類史上第一次核試爆。歐本海默事後回憶,那一刻在場的人都意識到「世界從此不同了」,他則想起印度經典《薄伽梵歌》中的一段話:「現在我成了死神,世界的毀滅者。」

歐本海默這段著名的感言,是科學家對自己行動所造成後果的沉重反省。套用流行的電影台詞,歐本海默是一位「受知識詛咒」的悲劇人物,始終被良知與責任心之間的矛盾折磨。他希望能搶先開發出原子彈,避免納粹德國先掌握這種終極武器;但他又無法不預見這項任務將開啟潘朵拉的盒子,使後世籠罩在核戰的恐怖陰影中。原子彈是科學作為兩面刃的絕佳象徵:人類對知識的探索能釋放出龐大的威力,也能帶來前所未見的毀滅。

庫克的航行不像發明原子彈那樣立即震撼世人,但也確實改變了世界,影響深遠且持續至今。無論庫克當初是否懷抱著和平善意而來,從他抵達南太平洋的那刻開始,玻里尼西亞就不復原本的社會與文化了,成為更複雜的世界體系的一部分。改變是好是壞,隨著時代變遷有不同論斷,恐怕永遠難以蓋棺論定。二十世紀以前的帝國主義者認為帝國統治給殖民地帶來文明、秩序與各種物質建設,現代化或「進步性」成為道德修辭上的立足點。後殖民時代政治風氣的轉變,讓昔日的「典範」褪色,反省與批判殖民者掠奪與屠殺原住民的不公不義。這一切使庫克在探索方面的成就如同哥倫布與麥哲倫的那般耀眼,也同時像這二位前輩一樣在歷史地位方面富於政治爭議。

庫克需不需要為他的探索行動產生的後果負責?這也許不純粹是歷史或科學問題了。我們無法期待人人都像歐本海默那樣深刻感性的反省。庫克有他所處的時代侷限及個人立場;他在日誌中對原住民處境與歐洲殖民前景的若干思考,反映了當代歐洲流行的思潮,包括啟蒙哲學家如洛克與盧梭在「政府」、「自然狀態」與「平等權利」等議題上的觀點。然而身為領隊的指揮官,庫克更關心的還是眼前實際的問題:如何確保團隊安全,完成任務並返航。

也因此這不是庫克個人的航行──途中的每個人,從班克斯到圖帕亞,擁有各自的立場、意志與行動。這也是大英圖書館規劃本展與本書的期望──平實地還原庫克三次環球航行的過程,讓史料為當事人各自發聲。而我們也得以銘記,任何「偉大」的科學探險,不是只有向未知邊疆前進的浪漫,而是有更複雜多元的面貌等待我們去發掘。

黃相輔(英國倫敦大學學院科學史及科學哲學博士)

序

複雜與多元的科學探險史詩

黃相輔(英國倫敦大學學院科學史及科學哲學博士)

庫克船長的探險本身就是傳奇。姑且不論維多利亞時代的英國是如何將庫克推上國家英雄的神壇,三次環球航行的壯舉便足以將庫克放進航海名人榜,與哥倫布、麥哲倫、達伽馬與鄭和等前輩相提並論。以科學史的角度來看,庫克的探險拓展了歐洲人對太平洋的知識,完全符合典型的探險史詩敘事:探索未知的領域、發現前所未見的新事物。庫克身為科學探索「英雄」的文化象徵意義,超越了大英帝國的脈絡,甚至延續到太空時代──庫克環球航行的船艦「奮進號」與「發現號」的大名,被美國太空總署用來命名太空梭。而他在日記中自述「……來到在此之前無人抵達的遙遠之地」,也是啟發科幻經典《星艦迷航記》(Star Trek)主角詹姆斯.寇克(James T. Kirk)的原型,以及該系列振奮人心的格言「勇敢航向前人未至之境」(To boldly go where no man has gone before)的由來。

2018年是庫克自普利茅斯港出發展開第一次環球航行250週年,大英圖書館因此策畫「詹姆斯.庫克:航行」特展,本書即出自展覽官方指南。大英圖書館的特展向來以材料豐富著稱,在專業策展人的巧思下,將各種館藏或借展文物組織成別出心裁又兼顧多元視角的敘事。本次庫克特展也不例外。館方羅列相關的第一手史料,包括庫克與隨行人員在途中的日記、繪畫、地圖(或海圖)手稿,採集回來的動植物標本與原住民文物,以及返國後的信函與各種出版品。利用這些第一手史料,館方鉅細靡遺地鋪陳庫克航行中的細節,讓曾參與遠航的眾多歷史人物「為自己說話」。

筆者有幸在特展期間訪問倫敦,而得以親炙本展。庫克三次航行牽涉的人事時地物龐雜,要把相關歷史背景釐清不是件容易的事。雖然本展覽的動線大致以時間順序安排,但三次航行之間的段落區隔良好,令參觀者不覺冗長雜亂。這不能不歸功於館方在空間布置方面的巧思。例如在第二次航行,敘事的重點放在船艦進入南極圈,這段展區的配色就以冷調的灰白、淡藍色為主,讓觀眾有彷彿身歷南冰洋的感受;而當觀眾來到各航行間的空檔,展區牆面就恢復暖色調的沉穩顏色,搭配暈黃燈光與肖像畫,讓人立刻聯想到主角此時正身處在英國家園的宅邸。

雖然以上的空間設計不易於書中重現,但本書在結構上也忠實反映了展覽動線,依序交代三次航行的背景與途中的細節。由於是展覽指南,本書的特色是「看圖說故事」,利用大量圖片配合文字說明的方式,串起庫克航行中的點點滴滴。這些圖片皆為展出的實物,是了解庫克航行的珍貴史料。即使沒有親臨展覽的讀者,也能輕鬆地來趟紙上「發現之旅」。

庫克的探險史詩不乏爭議。近年來,隨著去殖民化與原住民意識的興起,愈來愈多學者或文化界人士挑戰傳統的官方版本敘事,重新檢視庫克的英雄形象。庫克航行抵達玻里尼西亞與澳洲東岸,從歐洲的視角來看是「發現」;從當地原住民的立場,卻標誌著此後歐洲人大舉入侵、殖民,並徹底改變傳統社會與文化的開端。本書開頭舉兩幅不同時代的畫作為例,正好顯示兩種史觀的強烈對比:繪於二十世紀初的《1770年庫克船長在植物學灣登陸》,是大英帝國移民開拓敘事的延續;而二十一世紀戲仿前作的《在這裡,我們稱他們是海盜》,則把自詡文明開化的西方「發現者」狠狠嘲諷了一番。

庫克是探險英雄還是西方帝國主義者殖民的先鋒?這是至今各界仍爭論不休的問題。光是導致庫克在夏威夷喪生的那場衝突,無論是在場目擊者的證詞或後人的描述,就眾說紛紜:有人將庫克描繪成盡力維持和平的調停者;也有人將庫克描繪成在最前方率領攻擊的人。身為皇家海軍的軍官,庫克鞠躬盡瘁地執行探索任務,無可否認是為了英國的利益。庫克本人未能親身參與大英帝國後續在太平洋的勢力擴張,然而跟隨在探險家腳步後的,往往是商人、傳教士與殖民者。庫克身後不到數十年,英國在大洋洲建立了數個殖民地,最終形成現代國家澳大利亞與紐西蘭。

從全球史的脈絡來看,庫克的科學探索並非純粹為了求知,還牽涉軍事、貿易以及地緣政治上的戰略利益。十八世紀的太平洋是西班牙帝國的勢力範圍;馬德里掌握了從美洲到菲律賓跨太平洋的貿易航路。為了挑戰西班牙,英國希望能在地圖上仍是一片空白的南太平洋尋求機會。這是庫克探索任務的重要背景。我們從書中可以了解,倫敦皇家學會與海軍部同時是庫克航行的推手,各自有盤算的目標。以金星凌日的天文觀測為例,皇家學會希望能藉此測定太陽與地球間的距離,拓展對宇宙的認識;海軍部則希望這些天文數據有助於解決測量地球經度的問題,以增進遠洋導航的精確性。更別提沿途的地理探索──尋找未知的南方大陸或西北航道──這些地理知識背後的戰略價值了。

庫克不是第一個抵達南太平洋或大溪地的歐洲人,然而其團隊在太平洋的長期停留,並對玻里尼西亞地理、人文與自然環境的詳細調查,是之前的歐洲探險隊前所未有的。這歸功於任務前的縝密計畫,以及隨行的科學團隊。這個團隊包括博物學者、天文學家,甚至畫家。帶領一群或許是「文弱書生」的科學團隊遠渡重洋,還要在荒野異地中求生存、與當地居民打交道,非常不容易。庫克傑出的領導統御、航海、測量與製圖技能,使他成為能勝任的人選。沒有英國政府與皇家海軍的資源,也無法支持三次遠航。國家(以及技術與商業)力量與科學研究互助結合的「大科學」(Big science),在庫克之後的科學探索任務愈來愈常見,從阿波羅登月到人類基因組計畫,無不是交織了複雜的社會與國際網絡。

庫克的科學團隊中最重要的代表人物,莫過於參加第一次航行,後來成為皇家學會會長的約瑟夫.班克斯。班克斯是十八世紀典型的「紳士科學家」,家有恆產,經濟充裕,得以無後顧之憂從事科學研究。他保持與歐陸同行的聯繫,努力經營自己的學術網絡,不惜出資贊助庫克的遠航任務,藉此抓住隨行考察的機會。從班克斯的視角,我們看到十八世紀博物學家進行田野調查的過程。這個生產自然知識的模式效率驚人,有賴研究者與專業畫家分工合作,以素描記錄所見所聞,再待後續完成上色與細部描繪。此外,由於班克斯不像庫克需負擔領隊責任,他得以較無顧慮地與原住民互動,甚至參與原住民的儀式,充分滿足好奇心。庫克航行對玻里尼西亞社會留下豐富的觀察與紀錄,班克斯的穿針引線發揮了不少作用。

庫克的航行也不全然是歐洲人的故事。在探索過程中,庫克與其船員不免與無數當地居民互動,有些互動是和平、好奇,甚至互惠的,有些則是致命的。儘管因現存史料的限制,我們對這些居民所知不多(諷刺的是,藉由外來探險家的描述,部分原住民得以在時光洪流中留存些許紀錄)。大英圖書館也坦承,雖然盡力呈現多元聲音,本書絕大部分史料講述的仍然是歐洲人的視角。然而,有好幾位玻里尼西亞原住民曾加入庫克的探險隊,留下不少珍貴的史料,例如在第一次航行中途上船的「客卿」圖帕亞。

圖帕亞來自大溪地附近的賴阿特亞島,是當地宗教的祭司,類似的神職人員在許多社會中往往是掌握與傳承知識的文化菁英。然而圖帕亞在大溪地不算得志:一來他在政治上站錯邊,效力的部族首領已經失勢;再來他並非土生土長,為了躲避戰禍才投奔大溪地,恐怕連大溪地人也視他為外人。庫克一行人停留在大溪地期間,班克斯與圖帕亞成為好友,最終說服庫克讓圖帕亞隨行。圖帕亞隨奮進號到了紐西蘭與澳洲東岸,可惜於返回英國途中在巴達維亞(今日的雅加達)病逝。

圖帕亞在奮進號上的角色相當微妙。他發揮了嚮導、翻譯與顧問的功能,在英國人與原住民接觸的場合擔任雙方溝通的中間人。但圖帕亞不是庫克的屬下,反倒比較像班克斯的私人賓客(庫克同意圖帕亞與他的童僕上船的條件,就是班克斯需負擔這二人的額外支出)。儘管庫克對圖帕亞的能力表示尊敬,但他不像班克斯對這位賓客較有交情;大部分船員對圖帕亞的印象就更不好了,認為他難以親近又愛擺架子。庫克曾評論圖帕亞「精明、理智又有天才」,卻也指出他「驕傲又固執,以致在船上常引起眾人反感」。船員對圖帕亞的反感,難免摻雜一些歐洲人對「印地安人」(當時對美洲與大洋洲原住民的泛稱)的優越情緒。很可惜圖帕亞沒有留下個人紀錄,我們無從得知他的想法,還有上船的理由。或許他也想去探索世界、隨奮進號去歐洲看看,或者視自己的加入為與庫克團隊的結盟,甚至可能希望借助英國人的武力驅逐占領故鄉的敵人。

庫克與班克斯所蒐集關於玻里尼西亞的知識,很大一部分的來源就是圖帕亞。圖帕亞就像一部活的百科全書,熟悉玻里尼西亞社會的文化、醫藥、天文、地理與水文等在地知識。這些知識由他的父祖輩以口述方式代代相傳。圖帕亞也精通導航技術,能記誦大溪地周邊群島的方向與所需航程,儘管自己或其父祖輩從未到過那些島嶼。有張標示大溪地周邊島嶼的海圖,就是西方與玻里尼西亞兩套不同知識系統混合的產物。這張海圖是庫克根據圖帕亞的情報,以歐洲製圖方式繪成,標示了東西南北四方位。但圖上的島嶼卻不見得符合其實際位置,尤其是愈外圍、離大溪地愈遠的島嶼,誤差愈大。這可能是由於玻里尼西亞人的地理知識並不是建立在歐洲人習慣的絕對座標系統上,而是記錄航路上島嶼的相對位置,由居住之地向外同心圓式地擴張。

最近的研究也顯示,庫克航行途中記錄南太平洋風土民情的許多圖畫,其實是出自圖帕亞之手。有些是應庫克要求而繪,有些則是圖帕亞自己的觀察。最有意思的是其中一張描繪英國人與毛利人交易的場景,生動地記錄了雙方接觸的新奇與緊張感。圖帕亞以一位「第三者」的視角,見證了歐洲探險者開始改變毛利人「長白雲之鄉」的那一刻。圖帕亞在紐西蘭期間也試著「傳教」,與當地人交流宗教知識。由於圖帕亞來自毛利人祖先的原鄉,雙方的血緣、語言和文化相近,因此他的到訪頗受歡迎,其事蹟在不同部落之間廣為流傳。當庫克第二次航行重返紐西蘭,多次遇到毛利人追問圖帕亞的下落。對現代讀者來說,庫克是環球探險史詩的主角;然而從毛利人的角度來看,來訪的「遠親」圖帕亞才是代代口述相傳的傳奇人物。

圖帕亞不是唯一一位自願加入庫克行列的原住民,甚至有的原住民拜訪英國又返回大溪地。這些案例提醒我們,不只是歐洲人,原住民也以他們的方式探索外面的世界。那些熟悉的、非黑即白的歷史敘事,往往過於簡化歷史事件的複雜性。無論是歐洲人「勇敢探索域外蠻荒」的探險史詩,或是原住民「受帝國主義入侵壓迫」的斑斑血淚,都是複雜歷史事件的眾多面向之一。歐洲探險家固然有船堅炮利的科技優勢,在離母國千里之遙的陌生領域,常常需要靠外交手腕獲取當地居民的善意與資源。原住民也不是被動地面對外來者的衝擊,他們常主動尋求貿易或合作,利用外來勢力鞏固己方利益,甚至打擊本地的對手。而雙方在科學探索的過程中也充滿互動。當庫克與班克斯進行博物學田野調查時,仍需借助圖帕亞的在地知識。沒有圖帕亞的建議,英國人或許不會這麼順利地「發現」大溪地周邊的群島及紐西蘭。雖然玻里尼西亞原住民不具備西方天文學的知識,但他們熟悉星辰運行的精確程度──套句班克斯的話,恐怕「連歐洲天文學家都難以相信」!

希臘神話中,普羅米修斯不顧天神的禁令為人類盜火,教人類使用火焰,成為人類掌握知識與發展文明之始。斗轉星移,普羅米修斯當初帶給人類的那一小盞星火,最後竟成為一團遮蔽視線的熊熊烈焰。1945年7月16日,領導曼哈頓計畫開發原子彈的美國科學家歐本海默,在新墨西哥州見證人類史上第一次核試爆。歐本海默事後回憶,那一刻在場的人都意識到「世界從此不同了」,他則想起印度經典《薄伽梵歌》中的一段話:「現在我成了死神,世界的毀滅者。」

歐本海默這段著名的感言,是科學家對自己行動所造成後果的沉重反省。套用流行的電影台詞,歐本海默是一位「受知識詛咒」的悲劇人物,始終被良知與責任心之間的矛盾折磨。他希望能搶先開發出原子彈,避免納粹德國先掌握這種終極武器;但他又無法不預見這項任務將開啟潘朵拉的盒子,使後世籠罩在核戰的恐怖陰影中。原子彈是科學作為兩面刃的絕佳象徵:人類對知識的探索能釋放出龐大的威力,也能帶來前所未見的毀滅。

庫克的航行不像發明原子彈那樣立即震撼世人,但也確實改變了世界,影響深遠且持續至今。無論庫克當初是否懷抱著和平善意而來,從他抵達南太平洋的那刻開始,玻里尼西亞就不復原本的社會與文化了,成為更複雜的世界體系的一部分。改變是好是壞,隨著時代變遷有不同論斷,恐怕永遠難以蓋棺論定。二十世紀以前的帝國主義者認為帝國統治給殖民地帶來文明、秩序與各種物質建設,現代化或「進步性」成為道德修辭上的立足點。後殖民時代政治風氣的轉變,讓昔日的「典範」褪色,反省與批判殖民者掠奪與屠殺原住民的不公不義。這一切使庫克在探索方面的成就如同哥倫布與麥哲倫的那般耀眼,也同時像這二位前輩一樣在歷史地位方面富於政治爭議。

庫克需不需要為他的探索行動產生的後果負責?這也許不純粹是歷史或科學問題了。我們無法期待人人都像歐本海默那樣深刻感性的反省。庫克有他所處的時代侷限及個人立場;他在日誌中對原住民處境與歐洲殖民前景的若干思考,反映了當代歐洲流行的思潮,包括啟蒙哲學家如洛克與盧梭在「政府」、「自然狀態」與「平等權利」等議題上的觀點。然而身為領隊的指揮官,庫克更關心的還是眼前實際的問題:如何確保團隊安全,完成任務並返航。

也因此這不是庫克個人的航行──途中的每個人,從班克斯到圖帕亞,擁有各自的立場、意志與行動。這也是大英圖書館規劃本展與本書的期望──平實地還原庫克三次環球航行的過程,讓史料為當事人各自發聲。而我們也得以銘記,任何「偉大」的科學探險,不是只有向未知邊疆前進的浪漫,而是有更複雜多元的面貌等待我們去發掘。