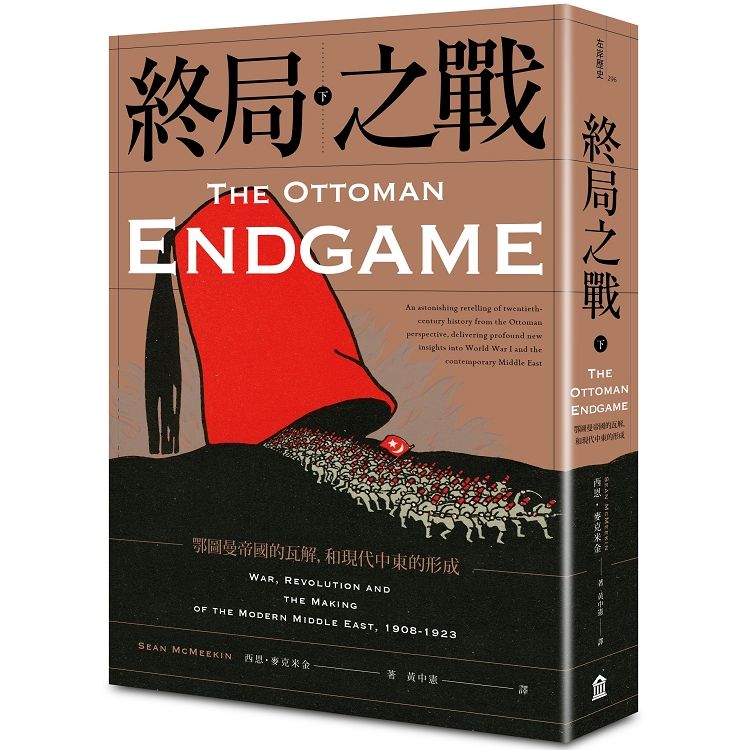

鄂圖曼的終局之戰,不是第一次世界大戰的附屬品,

而是直接關係現代世界秩序的形成

鄂圖曼土耳其曾經是橫跨歐亞非三大洲的帝國,到了十九、二十世紀,卻成了「歐洲病夫」。除了奧匈帝國和義大利替鄂圖曼製造不少爭端,在巴爾幹半島,俄國策動「斯拉夫人」反抗,也對鄂圖曼造成動盪,先後導致兩次巴爾幹戰爭,幾乎釀成第一次世界大戰。但鄂圖曼奇蹟似地沒有倒下。

第一次世界大戰爆發後,鄂圖曼以拖待變,在孱弱的國勢之下,仍從德國撈到不少好處,周旋許久,直到最後一刻,才加入同盟國陣營。加入大戰後,在高加索(對俄)、兩河流域(對英)的戰線,面臨重大挫敗;在達達尼爾海峽,面對英國海軍和陸軍的強攻;但鄂圖曼竟然都存活了下來。不過,轄下的亞美尼亞人,在通敵反叛的質疑中,被鄂圖曼種族清洗。

鄂圖曼如何挺過一次又一次的危機?它的存在如何維繫了某種秩序,它的瓦解又如何再造新的秩序?它自己又如何在世俗與宗教的擺盪間,完成政治體制的轉變?而原先帝國境內的諸邦如何成為新的國家,又如何持續捲入紛爭?直至今日,該區域還是持續戰火、爭端不止。

鄂圖曼的終局之戰並不是一場戰爭,而是從一九○八~一九二三年的廣泛衝突。鄂圖曼的戰場也不是第一次世界大戰的附屬活動,而是直接牽連歐戰的爆發與和平的到來。麥克米金利用了鄂圖曼、俄國和奧匈帝國等原始資料,完整且精確呈現一場涉及許多交戰國的多層次戰爭。

麥克米金還以嶄新的方式,記述現代土耳其的興起和鄂圖曼帝國其他地方遭瓜分之事,針對伴隨著帝國解體而來的強制性人口轉移、從帝國分割出伊拉克與敘利亞之類的議題,提供新的觀照視角,從而清楚呈現當今世局的來龍去脈。

推薦人

蔡源林 (政治大學宗教研究所副教授) 審定

得獎與推薦記錄

「這本書探究了解體效應仍餘波蕩漾的帝國,讓人瞭解當今中東時局的來龍去脈。書中說明了現代土耳其、伊拉克、敘利亞如何誕生,以及該地區其他地方的分割如何影響該地區的未來。學者和從政者都能從中獲益。」──亨利.季辛吉(前美國國務卿)

「讀西恩.麥克米金《終局之戰》,就像吃下一口土耳其美食,這個古老帝國的滋味、香氣、觀點,匯聚於一部引人入勝的新歷史著作裡。這本書描述土耳其帝國如何投身一次大戰,把君士坦丁堡擺在這場大戰的中心,而非邊緣。麥克米金以充滿新意的方式,將所有為人所熟悉但彼此不相干的線拉在一塊:青年土耳其黨、巴爾幹戰爭、與德國結盟、加利波利半島之役、伊拉克、在積雪的高加索地區與俄國人打的幾場遭遺忘的大仗、亞美尼亞人遭屠殺、黑海上的海軍較量、空洞的「阿拉伯勞倫斯」傳說。在這本幽默、好看的著作裡,躍然呈現了土耳其在一次大戰時參與的關鍵戰役,和其影響以及後續餘波,填補了一次大戰被忽略的那面,探明了現代中東的起源。」──Geoffrey Wawro,《哈布斯堡的滅亡:第一次世界大戰的爆發和奧匈帝國的解體》與Quicksand: America’s Pursuit of Power in the Middle East作者

「名副其實的歷史學術大作,對現代中東的起源提供了嶄新的解釋和新穎的洞見。」──Roger Crowley,《1453:君士坦丁堡的陷落》作者

「麥克米金將來自歐洲各地檔案機構的大量新材料熔於一爐,化為這本立論公允且見識深入的著作,剖析從一九一一年打到一九二三年的十二年鄂圖曼王位繼承戰爭,如何結束一個六百年的帝國,如何重劃地圖和重組中東文化,如何在一次世界大戰的爆發和結束該戰爭的和約締結上,扮演重要的角色。」──Dennis Showalter,科羅拉多學院歷史學教授

「麥克米金要描繪的是鄂圖曼帝國十二年解體過程中的種種駭人情事,由於他的語言才華和學術素養,這一主題在他筆下得到淋漓盡致的闡述。」──Norman Stone,Turkey: A Short History作者

作者簡介:

西恩.麥克米金Sean McMeekin

紐約巴德學院歷史系教授,獲獎無數。專長領域為二十世紀初的歐洲史,特別是第一次世界大戰的起源、俄國和鄂圖曼土耳其在其中所扮演的角色。

其著作《一九一四年七月:戰爭倒數》(July 1914: Countdown to War),登上《紐約時報書評》的封面;《一次大戰的俄國起源》(The Russian Origins of the First World War),贏得Norman B. Tomlinson Jr. Book Prize,獲提名角逐Lionel Gelber Prize;《柏林到巴格達特快車》(The Berlin to Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power, 1898-1918),贏得Barbara Jelavich Book Prize;此外還有兩本著作。

曾任教於伊斯坦堡的Koç大學、安卡拉的Bilkent大學、美國耶魯大學執教。

譯者簡介:

黃中憲

政大外交系畢,專職筆譯,譯有《戰後歐洲六十年》、《太平天國之秋》、《帝國暮色》、《意外的國度》、《大分流》等。

章節試閱

把近東的居民分開,會有利於確保近東的真正安定。──佛里喬夫.南森(Fridtjof Nansen),國際聯盟難民事務高級專員,一九二二年十二月一日在洛桑和會上講話1

經過超過十一年的殺戮,和平終於降臨鄂圖曼帝國。這一刻差點來得太遲。由於當時的記錄作業不夠精確,如今我們只能推估一九一一至一九二三年各場衝突的所有戰線上軍人(和戰時待在國內的平民)的死亡人數。可能有四十萬或五十萬鄂圖曼軍人死於第一次世界大戰,但這只占更廣泛的衝突——不妨稱之為鄂圖曼王位繼承戰爭——所奪走之人命的一小部分。根據最可信的估計,一九一一年前鄂圖曼帝國人口約兩千一百萬,到了一九二三年減為不到一千七百萬,其中只有一千三百萬這時住在凱末爾政權所轄已然縮小的土耳其國土上。這些數字都是粗估──而且我們不清楚失去的人口裡,有哪些是因為外移,又有哪些是死於疾病、營養不良和其他與戰爭直接相關的原因──但各界一致認為此帝國人口的死亡比例接近兩成。相較於西戰線最嚴重的死亡比例(法國是百分之三.五),這個比例高得嚇人。由相對來講獲得較良好補給和照顧的英國遠征軍,在美索不達米亞的驚人死傷比例(光是一九一六年因病而死傷且見諸記錄者,就有二十萬七千人) ,可看出這場戰爭在亞洲土耳其境內帶來多大的浩劫。聖經啟示錄中代表人間四大害(戰爭、飢荒、時疫、死亡)的四騎士,橫行於鄂圖曼大地上,直到一九一九年後凱末爾一舉扭轉乾坤,才止住他們的蹂躙。

當然,赤裸裸的死傷數字,只道出鄂圖曼戰爭可怕故事的一部分。整群人,在某些例子裡整個民族,被迫離開他們已世居數百年的家園,他們的生活方式也遭整個連根拔除。一九一五年亞美尼亞人的悲慘遭遇已是眾所皆知,但在長達十年的衝突裡,這絕非唯一的悲劇。在那段期間,數十萬巴爾幹穆斯林在兩次巴爾幹戰爭中被迫遷離家園,一九一三至一九一四年、一九一六年、一九二一至一九二二年;數十萬希臘基督徒被逐出安納托利亞,一九一四至一九一五年在高加索戰線上,數千韃靼人和其他切爾卡西亞穆斯林被強制遷走,一九一五年蝗蟲肆虐造成巴勒斯坦和敘利亞境內民不聊生,在希土戰爭中不計其數的土耳其穆斯林被燒掉村子和房子,一九二二至一九二三年那個冬天,又有數千希臘人被逐離士麥那和周邊的內陸地區,諸如此類不勝枚舉。

要弄清楚這一切奪走多少人命,要在數百萬被迫淪為難民者的困境中,要在同樣眾多令人身心俱痛的軍民死亡中,找出意義,肯定是不可能的事。但至少,事隔百年,我們可以開始評估對地緣政治的影響。鄂圖曼帝國踉踉蹌蹌走入二十世紀,仍然屹立不搖,即使已不復當年的威震八方,至少還勉強帶有過去那股令人不敢小看的氣勢。歐洲人透過授予最惠國待遇的條約和財政監管侵犯阿卜杜勒.哈米德二世的帝國,但在上千萬包括穆斯林、基督徒、猶太人的鄂圖曼子民心目中,他仍是蘇丹,還有更多位於更遠處的穆斯林視他為伊斯蘭世界的哈里發。一九○八至一九○九年的劇變確實推翻了哈米德政權,動搖了蘇丹權位的基礎,但從遠至英國治下的印度所發出的報告判斷,即使是青年土耳其黨的傀儡蘇丹穆罕默德五世(雷夏德),直到一九一八年都還受到全球穆斯林的某種尊敬,然後穆罕默德六世(瓦赫戴丁),在一九二二年十一月一日遭凱末爾罷黜之前,也享有這樣的尊敬──穆罕默德六世下台後,由阿卜杜勒.梅濟德二世(Abdul Mecid II),以雖非蘇丹但是哈里發的身分繼位,直到一九二四年三月土耳其廢除哈里發之位為止。幾場鄂圖曼王位繼承戰爭,帶來數個長遠的改變,而這肯定是其中最重要的改變之一。廢除哈里發之位,常被歸功或歸咎於穆斯塔法.凱末爾(就歸咎對象來說,奧薩瑪.賓拉登是其中之一)。但事實上是此帝國一九一八年的慘敗,摧毀了鄂圖曼人的威信,歐洲的霍亨佐倫王朝、哈布斯堡王朝、羅曼諾夫王朝同樣因為這一年的慘敗而走入歷史。就土耳其人來說,差別在於王朝的覆滅也摧毀了將全球的(遜尼派)穆斯林統合為一、進而將他們與伊斯蘭古典時代的哈里發連結在一塊的最後體制。好似要強調這點的,漢志王國國王侯賽因一九二四年三月得知土耳其廢除哈里發之位後,自封為所有穆斯林的哈里發,卻在才六個月後就被伊本.紹德(Ibn Saud)的瓦哈比派伊赫旺(Wahhabi Ikhwan)戰士奪走對麥加的控制權。除了本身嚴守伊斯蘭原始教義的作風,伊本.紹德不具備取得大位正當性的憑藉,因此自一九二四年起就一直沒有哈里發來將全球穆斯林統合為一。伊斯蘭世界就此完全改觀。

不只鄂圖曼的蘇丹王位和哈里發之位,自此從世間消失。這個帝國本身,在捱過幾百年來一次又一次的攻擊之後,終於被打得四分五裂,從此未再恢復原狀。當然,在一次大戰中敗下陣來的所有交戰國都是如此,包括在布列斯特─立陶夫斯克被同盟國瓜分的俄國,以及其他同盟國──德國、奧匈帝國和(受衝擊較輕的)保加利亞。但鄂圖曼仍在幾個方面與眾不同。土耳其的戰時盟友德國和奧地利,在一九三八年被希特勒統合為一之後,的確嘗試恢復舊疆界,且嘗試以一九四一年的巴巴羅薩行動重建在布列斯特─立陶夫斯克驚鴻一瞥的東部帝國。但希特勒的壯舉不久就功敗垂成,今日德國和奧地利的版圖,相較於一九一四年前各自的版圖,都縮水不少。蘇俄在這方面較成功,奪回前沙俄帝國的幾乎所有領土,乃至(在加利西亞、加里寧格勒之類的一些地方)把前沙俄領土更加擴大。但儘管整個穆斯林世界一再有人哀嘆哈里發國的傾覆,卻直到晚近才有人真的試圖恢復鄂圖曼帝國或哈里發國。*由於凱末爾一九二二年在軍事上的徹底勝利,也沒有哪個境外強權認真質疑土耳其的新邊界(唯一的例外是史達林,在打贏第二次世界大戰後,志得意滿的向土耳其索取阿爾達漢和卡爾斯,結果連他都未能如願)。

*雷傑普.塔伊普.艾爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)當政時期,土耳其重振其在中東的影響力,鄂圖曼雄風儼然再現,但我撰寫此書時,這股雄風似已式微。二○一四年六月摩蘇爾陷落之後,伊斯蘭國的阿布.巴克爾.巴格達迪(Abu Bakr Al-Bagdadi)宣布創立全球哈里發國(他自封為哈里發易卜拉欣),則更像那麼一回事。

一次大戰造成數國版圖重繪,耐人尋味的是最穩定的邊界和最不穩定的邊界都劃在前鄂圖曼帝國境內。戰後所劃定的阿拉伯近東的國界,其不牢靠的程度,最近幾年動不動就被人拿來大發議論,而晚近伊斯蘭國出現在被界定為「敘利亞」、「伊拉克」的這兩塊土地上,只是最新(但或許最嚴重)一樁疆界改變事件而已。但靠戰場上的流血犧牲打出來──而非由遙遠異地的外交官在紙上劃出來──的土耳其共和國的國界堅如磐石,土耳其的幾個東南鄰國的國界則禁不起摧折。一九二三年在洛桑劃出的土耳其國界維持至今,除了一九三九年添加了哈塔伊這塊領土,未有任何修改,由此可看出凱末爾政治手腕的高明。原劃入法屬敘利亞的哈塔伊,經過一九三九年公投後改併入土耳其,使一九一九至一九二○年土耳其國民章程所宣稱的土耳其版圖,自此完整實現。*配合更早時與法國、義大利談定但未正式承認的事實上的協議,凱末爾同意讓義大利控制佐澤卡尼索斯群島,讓整個敘利亞歸法國統治。對於英國宣稱摩蘇爾為其所有,他也未表示異議,儘管因為該地有大量突厥語系居民(「土庫曼人」/Turkmen),國民章程將此地納入土耳其版圖,而他若出兵強奪,大概輕易就可打敗英國在伊拉克的劣勢兵力。凱末爾要求英國廢除土耳其人所痛恨的最惠國待遇的條約,以換取他的自我克制,而他如願以償。

*洛桑條約所確立的國界和土耳其國民章程所宣稱的國界,兩者不盡一致,因為凱末爾在洛桑同意將西色雷斯割讓給希臘,將摩蘇爾割讓給英國。哈塔伊一地在一九二三年時尚不在土耳其版圖內,但十六年後會併入土耳其。此外的國界則完全吻合。

洛桑條約順利達成其主要目的──劃定土耳其與其戰時敵國的戰後國界──且因此劃定的國界幾乎未再有變,從這一成就來看,這項簽署於一九二三年七月二十四日的條約未有更好的名聲,著實令人奇怪。如果今天有人想起這份條約,最主要會因為一件事:希臘與土耳其兩國的人口互換。「希臘、土耳其人口互換公約」(Convention Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations),簽署於一九二三年一月三十日,但在土耳其攻陷士麥那後,撤走、驅逐該城希臘東正教徒的行動中已露出端倪。戰時展開的驅逐希臘裔行動,始於將居民選擇性逐出加利波利半島前線區和黑海沿岸本都區域,而這項公約的簽署,則代表這一行動的完成。唯一的新發展,乃是這時希臘的穆斯林子民也會被迫逃離,朝土耳其境內希臘裔逃來的方向逃去。總共約一百二十萬信仰希臘東正教或希臘東正教徒出身的鄂圖曼子民,被往西驅逐到希臘,那些已逃離者或已被迫離開者(說不定占總數四分之三)都算在內,另一方面,約四十萬穆斯林被往東驅逐到土耳其。如今,安納托利亞半島上遭棄的教堂,靜默但有力訴說著這場基督徒出走潮,一如前鄂圖曼盧梅利境內,包括在猶太歷史上占有重要地位因而如今常遭忽略的薩洛尼卡城,空蕩蕩的清真寺、澡堂、伊斯蘭教蘇菲派修道場(tekke),讓人想起遭逐出該地的伊斯蘭文明。布魯斯.克拉克(Bruce Clark)在《兩度異鄉人》(Twice a Stranger)中寫道,「如果你打算單單根據建築證據來理解歐洲東南緣的歷史,很可能會推斷愛琴海兩岸曾遭某種可怕災禍打擊,不是天災就是人禍……推斷該地區尚未完全恢復。」在洛桑訂下的「人口集體轉移」原則,後來繼續被派上用場,直至二十世紀底,最惡名昭彰的事例包括一九三九至一九四一年間希特勒與史達林談成的人口交換、一九四四年史達林將克里米亞韃靼人和車臣穆斯林、其他切爾卡西亞族穆斯林驅逐出境、二次大戰後捷克斯洛伐克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞將德意志人集體驅逐出境(早在一九四三年美國總統小羅斯福就搬出洛桑條約,將這些驅逐行動合理化)、一九四八年的印度/巴基斯坦分家,以及在同一年的以阿戰爭後,以色列境內的阿拉伯人集體出走/遭驅逐至阿拉伯國家,阿拉伯國家裡的猶太人集體出走/遭驅逐至以色列。更晚近,「洛桑先例」又數次被人援引(但往往未明確承認援引):一九八九年將保加利亞境內的土耳其裔穆斯林驅逐出境,前南斯拉夫境內戰爭後的族群清理,一九九四年亞美尼亞清洗納戈諾─卡拉巴赫(Nagorno-Karabagh)境內的亞塞拜然穆斯林,乃至還在進行中的分割原獨立的烏克蘭一事。

還有許多有力的理由,叫人哀嘆洛桑條約的遺風流弊。這項條約的簽署,標誌著土耳其在打贏一場戰爭後其獨立地位得到承認,但如今土耳其人抨擊洛桑條約之激烈,常常更甚於戰場上敗於他們之手的希臘人對其的抨擊。從人力資本的角度看,土耳其在人口交換中的損失無疑遠高於希臘的損失,不管在量上(離開者比移入者多了約兩倍),還是在質上(離境的希臘裔基督徒在教育程度和財力上往往優於穆斯林農民,後者的移入根本彌補不了前者離開的損失),都是如此。曾有幾十年間,土耳其共和國一直苦於各種人材──從商人到藥劑師到工程師到技術純熟之工匠──的不足。經過長達十年的戰火摧殘,經濟凋敝,亟需各種人才投入復原,結果,復原工作一開始就受阻於具有專門技能的人力不足。從經濟成長和工業發展的角度看,土耳其經濟直到一九八○年代圖爾古特.厄札爾(Turgut Özal)展開改革才重振活力。如今赴伊斯坦堡的觀光客數量來到史上新高,過去歐洲人聚居的佩拉區(今貝伊奧盧區),已恢復一部分其過去的國際風華,但曾讓此城的文化、經濟生活多采多姿的舊希臘人、亞美尼亞人、猶太人僑社,如今已幾乎蕩然無存。此外,由於土耳其語採用拉丁字母,如今大部分土耳其人看不懂鄂圖曼時代的文學、詩作或文獻,與自己的歷史脫節。

這一切都說的沒錯,而且對於洛桑條約和其所體現的「占多數的族群當家作主」的死板族群─民族主義,我們有充分理由不能照單全收。捲入人口交換的那些人民,在一九一一至一九二三年的劇變之前,鮮少人會從民族的角度將自己界定為希臘人或土耳其人,而是會界定為基督徒或穆斯林。雖然已有成千上萬人,特別是安納托利亞境內的希臘裔基督徒居民,被迫離開他們的村鎮或被迫加入勞動隊,但一九二三年時仍住在自己家園的人,從未就此事被徵詢意見。當被告知他們得收拾行李離開之時,大部分人一臉困惑。如果他們當時曾被徵詢意見,顯然只會有少數遭驅逐者會在剝奪他們遷徙自由的離譜條件下,同意離開他們和他們的祖先世居的家園(洛桑條約下令「強制交換」人口,規定「這些人未經各自土耳其政府或希臘政府同意,不得返回土耳其或希臘居住」。就連少數幾個最初以為可倖免的群體,例如卡帕多細亞(Cappadocia)地區的五萬多希臘裔基督徒,最後還是不得不踏上逃難之路(在一九一一至一九二三年這整個期間,該地區的族群關係幾乎未見緊張)。*

*最終有兩個重要例外得到通融。君士坦丁堡的東正教最高級主教之位,土耳其代表想將其驅逐,但最終獲准留下,只是其過去的政治職能(例如收稅)遭廢除;同樣地,有不少希臘裔獲准留在該城,以便該城順利運行(最後一場大部分希臘裔的出走,直到一九五五年才發生)。作為交換籌碼,十萬名穆斯林獲准留在西色雷斯,用意之一是為了讓土耳其強硬派同意將這塊領土割給希臘。

這些事在今人看來太沒道理,但評斷涉及其中的政治家的功過時,切不可未瞭解他們所努力解決的問題就遽下論斷。希臘、土耳其和西方的外交官,並非只是想結束一場殘酷的戰爭,還在處理一場嚴重的難民危機,成千上萬的老百姓往相對方向逃離戰區,全都亟需安置在新家園裡。這些決定在那些想留在原處的人看來不人道且不公平,但藉由命令當前的占領者離開,替正到來的難民「闢出」家園,也間接符合人道考量。對洛桑條約的議約者來說,希臘人、土耳其人的各歸其所似乎是「人道的解決辦法」:佛里喬夫.南森,出任國際聯盟第一任難民事務高級專員的挪威籍探險家暨外交官,正是如此提議。一九二二年十二月一日洛桑會議開幕時,南森提議「把近東的居民分開,會有利於確保近東的真正安定。」為此被迫遷離者遭遇到不可避免但情節輕微的虐待和不公不義,但不容否認的,人口交換的執行相當平和,只傳出幾起暴力情事。西方許多自由派報紙高喊錯了錯了,有些批評者的言語讓人覺得南森任由自己被土耳其、希臘政府利用,粉飾他們最不道德的意圖,但不容否認的,在洛桑會議上,與會者普遍贊成按照族群─宗教藩籬分開居民。甚至南森本人因協助談成人口互換有功,獲頒一九二二年的諾貝爾和平獎(這一獎項是為嘉許他在歐洲更早的作為,但它明確提到他「目前為小亞細亞和色雷斯境內難民從事的工作」)。

我們不應忘記,所有帝國垮掉時都帶來極大規模的混亂和苦難,還有隨之而來的哀嘆,哀嘆一段超越族群畛域──想像出來的寬容心態──的黃金時代的逝去。但安納托利亞經歷十年衝突的撕扯,再經歷從一九一九年打到一九二二年的一場戰爭撕扯,而且這場戰爭已演變為最殘暴的族群間流血衝突,原本的鄰人個個反目成仇,在這樣的情況下,該地已無超越族群畛域的情懷,寬容異己的心態已幾乎蕩然無存。希土兩國突然撕破臉,不再互相尊重,一九一二至一九一三年、一九一七至一九一八、一九一九至一九二二年的幾場戰爭,無疑是罪魁禍首──這幾場戰爭都為了過時的領土聲索而打,且交戰雙方早有宿怨世仇──因此,怪罪於終結這些戰爭的和約,說不過去。

至於在前鄂圖曼中東境內的幾個說阿拉伯語的國家,若有人哀嘆鄂圖曼帝國的覆滅,肯定也不難理解。土耳其人或許被視為征服者和治理者而不受阿拉伯人喜愛,鄂圖曼政府也的確腐敗無能,但鄂圖曼帝國為數百萬人既提供了不分派系、統合一切的最高原則,也提供了共同的身分認同。在伊斯蘭教法下,非穆斯林受到不平等的對待,但大部分黎凡特(地中海東部地區)基督徒和猶太人在鄂圖曼人治下過得很好,且由於他們在與西方列強的貿易、交往上扮演了一定角色,在中世紀之後甚至享有某種特殊地位。這些少數族群的發達成功,的確常使他們成為仇恨、迫害的對象,但只要鄂圖曼的威信──和相應而生的,穆斯林子民對自己位在社會最高階層的自豪──仍完好如初,就存在一個大略的均勢,使大部分基督徒和猶太人不致受到最慘的傷害。一如哈布斯堡、霍亨佐倫兩帝國的垮台在中歐製造出不寬容異己、反猶太人的時代,鄂圖曼帝國的垮台也使中東步入動亂時期。一九四八年的以阿戰爭和其後續效應,造出阿拉伯裔穆斯林與基督徒從巴勒斯坦集體出走,造成猶太人從包括敘利亞、伊拉克在內的阿拉伯國家集體出走,雙方超過五十萬人被迫離開家園。巴格達城裡原本欣欣向榮的猶太族群,如今幾乎一個不剩。自古世居伊拉克、埃及的基督徒,如今人數只及於鄂圖曼帝國時期的極小比例,且這比例逐年降低。*黎巴嫩的內戰迫使將近一百萬居民離開家園。沒人知道令人髮指的敘利亞內戰會如何結束,但根據此地區的往例,不管哪個主要的交戰派系(遜尼派或什葉派/阿拉維派)輸,似乎可以篤定該地居少數的德魯茲派教徒和基督徒不會有好日子過。而這些可能都只是即將到來之劇變的序曲,就在一場更大範圍的什葉派─遜尼派戰爭從敘利亞、伊拉克往外擴散之際,凱達和特別是伊斯蘭國之類泛伊斯蘭團體摧毀了僅存的舊國界,而這場伊斯蘭兩派的戰爭很可能不只會把伊斯蘭國,還會把伊朗、沙烏地阿拉伯這兩個境外的主要贊助者,捲進一場爭奪伊斯蘭正統的殊死戰。

*就伊拉克來說,十年前的比例下跌到百分之五,而由於自二○○三年的戰爭起有一百多萬基督徒喪命或離境,如今比例已降到百分之一或不到。埃及的科普特人(Copts),在進入中世紀許久以後,仍占人口多數,如今據認已占不到一成,自二○一一年「阿拉伯之春」起,其人數隨著遭迫害而遽降。

不過,鄂圖曼帝國垮台後的中東史再怎麼混亂、暴力,我們都不該美化鄂圖曼的過去。不能因為西方世界對阿拉伯半島、敘利亞、美索不達米亞或巴勒斯坦的情況所知不多,就認為在遭第一次世界大戰粗暴打斷之前,中東是平和恬靜之地。一九一四年阿拉伯半島已陷入一場多重內戰裡,而境外的軍事勝負對該內戰的結果只有間接的影響。如果歐洲的影響真的具有決定性作用,那麼麥加的侯賽因肯定已成為公認的整個阿拉伯半島之王(或者,相反的,如果鄂圖曼帝國打贏一次大戰,大概會使恩維爾的人,伊本.拉希德,取得那一頭銜)。結果是伊本.紹德的瓦哈比派伊赫旺戰士,雖然和哈希姆家族一樣樂於把英國的補助金放進自己口袋,卻基本上在阿拉伯半島上闖出自己的一片天,而若沒有一九一四至一九一八年的世界大戰,這一結果大概也差異不大。

敘利亞被直接捲入一次大戰的程度,的確遠比阿拉伯半島來得深。但使敘利亞在後鄂圖曼時代陷入動蕩的因子,一九一四年之前許久就已埋下,阿拉伯人的秘密會社與法國駐大馬士革的外交官密謀起事,猶太復國主義者向從蘇丹阿卜杜勒.哈米德二世到德皇威廉二世的每個重要人物求見。一次大戰使這些陰謀公開化,曝露了黎凡特地區深刻的族群─宗教裂痕,給了境外強權利用它們來圖利自己的誘因。協約國的勝利使法國得以宣告敘利亞為其所有,使英國得以支持彼此水火不容的阿拉伯民族主義運動和猶太復國運動。當初若是土─德陣營打贏一次大戰,這三個帝國(或準帝國)計畫大概都要戞然而止,從這個角度來看,若說一次大戰為以色列、阿拉伯人間的纏鬥不休埋下禍根也不為過。但這些緊張關係在巴勒斯坦鬱積已久,只是還未升高到白熱化。一九一七年夏,德國大使詢問鄂圖曼大維齊爾塔拉特帕夏,德國是否可以搶先英國人一步支持猶太復國運動。塔拉特在一九一五年驅逐─屠殺亞美尼亞人期間擔任內政部長,因而對鄂圖曼少數族群問題的處理頗有經驗。他答道,「我樂見猶太人(在巴勒斯坦)建立民族家園」,但在他看來,這事沒什麼意義,因為「阿拉伯人會不由分說殺掉猶太人」。

把巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞境內無休無止的衝突怪在英法兩國頭上者,認為英法把行之有年的「分而治之」政策用在已然派系對立的地區,進一步惡化阿拉伯人與猶太人、基督徒與穆斯林、遜尼派與什葉派穆斯林等對立族群之間既有的緊張。這說法看來言之成理,但他們也應記得這些占領國於一九四六和一九四七年就把駐軍完全撤出該地區,而那時第一次以阿戰爭還未爆發。

經過兩場波斯灣戰爭和現今由美國和其盟邦對抗伊斯蘭國的第三次戰爭,伊拉克可說已成為比以色列/巴勒斯坦更嚴重的地緣政治痛處。英國外交官於一次大戰後劃定的邊界,例如珀西.考克斯爵士所劃定,將伊拉克與一九九○年被薩達姆.海珊揮兵入侵的科威特隔開的那條「沙中線」,顯然並不牢固。鄂圖曼人始終未打算讓伊拉克北部的摩蘇爾和其他庫德人(與土耳其人)區,與南部阿拉伯人占多數的鄂圖曼省份巴格達、巴斯拉結合為一。伊拉克境內的遜尼派─什葉派分界線,極接近巴格達附近的遜尼派三角區(Sunni triangle)和什葉派聖城納傑夫、卡巴拉,因此比伊斯蘭世界其他任何地方的此類分界線還不穩固,導致兩群體出現危險的離心傾向,什葉派穆斯林把目光望向東邊的伊朗,遜尼派穆斯林則望向南邊的阿拉伯半島,都冀求外部勢力的解救與贊助。這些群體打派系戰爭時,一如伊拉克的庫德人、阿拉伯人、土庫曼人從事族群鬥爭時,伊拉克境內人數較少的族群(基督徒和猶太人),大部分盡量壓低頭,避免遭波及。海珊的復興黨政權於二○○三年遭推翻後,伊拉克境內爆發駭人的暴力衝突,世人從中學到數個慘痛的教訓,其中之一是這個由英國帝國主義者草草拼湊起來的脆弱國家,其境內到處存在的部族間緊張、族群間緊張、教派間緊張,原來完全是靠史上最殘暴獨裁者之一的統治者牢牢鎮住。後鄂圖曼時代的伊拉克國內暴力,早在一九二○年就開始,且持續至今。

上面說的都是事實,但同樣真真切切的,在一九一四年之前,鄂圖曼美索不達米亞也是個暴力橫行之地,只是那暴力不是很特別(且不為大部分西方人所見到)。當時來此的歐洲人注意到建築上的一個怪現象,即當地的房子,明明位於極炎熱的地方,卻往往沒有窗子,只為防止有人隔著窗子開槍射屋裡人。當時,貝都因人襲擾村鎮乃至鄂圖曼駐軍司空見慣,只有傻子才會沒帶防身傢伙行走於美索不達米亞。英國駐巴格達領事不是傻子,才會搭乘有特製裝甲防護的快艇行走於底格里斯河上。卡爾.費格多爾(Karl Figdor)一九一四年五月為《福斯日報》(Vossische Zeitung)報導,為了保護其工人,德國的巴格達鐵路公司不得不蓋起具有防禦工事的工寮。「一道連續不斷的帶刺鐵絲網圍住大院,」費格多爾寫道。「只有面朝受到保護之內院的窗戶和門可以打開……位在最危險區域的火車站完全沒有窗戶,牆上只開了與牆面成斜角的狹長口子,以保護車站,抵禦貝都因人的子彈。」就連受雇的穆斯林都得「每天由武裝衛兵護送到工地」。戰時,英國、鄂圖曼、德國的軍人都被貝都因戰士對待傷兵、垂死士兵的方式嚇到,他們像禿鷹般在每個戰場上打轉,看到倒下的士兵和掉隊的士兵即動手洗劫。德國老戰士漢斯.呂爾斯(Hans Lührs)寫道,「阿拉伯人把那些戰死者剝個精光,把屍體光溜溜丟在那裡,未予埋葬,往往也刻意損傷屍體。」不管伊拉克的國界如何劃定、由誰劃定,伊拉克永遠不會是個容易治理的國家。

如果說在過渡到戰後哈希姆家族(應該說英國)統治的過程中,有哪個鄂圖曼的治理優點喪失掉,那就是治理手段較溫和這一點。與其說鄂圖曼人對美索不達米亞治理不當,不如說他們幾乎未試圖統治該地。一九二○年夏伊拉克暴亂最嚴重時,勞倫斯在《週日泰晤士報》語帶懊悔的寫道,「我們的政府比舊土耳其體制還差。他們養了一萬四千名強徵入伍的本地兵,一年平均殺掉兩百名阿拉伯人以維持社會秩序。我們養了九萬的兵,還有飛機、裝甲車、炮艇、裝甲火車,在今夏這場暴亂中已殺了約一萬阿拉伯人。我們別指望能維持這一平均數。」7不管勞倫斯的數據有多可靠,他觸及英國人──和後來美國人──在伊拉克所面臨的一個大難題。部族與部族、遜尼派與什葉派、庫德人與阿拉伯人爭鬥不休,但眾多交戰派系(除開土庫曼人這個少數族群),幾乎沒有哪個喜歡土耳其人,但至少土耳其人是穆斯林,透過鄂圖曼哈里發之位得以宣稱自己具有統治的正當性。除開人數不多的猶太人、基督徒少數族群,沒有多少伊拉克人希望由歐洲人(或美國人)統治。事後來看,就可以理解為何穆斯塔法.凱末爾決定不從英國人手裡奪回摩蘇爾,儘管摩蘇爾有豐富且眾所皆知的石油蘊藏。一九一八年後,伊拉克不再是土耳其的夢魘。

戰前的鄂圖曼─阿拉伯世界,整體來講可能不像戰後英法托管下的世界那麼暴力,但未必較穩定。在美索不達米亞之類地方,鄂圖曼主權,在一九一四年前大抵上是虛構的東西,儘管那可能是有用有益的東西。歐洲外交官、工程師、商人老早就開始侵入這個地區,即使沒有一場大國戰爭,他們很可能還是會在俄國漸漸接管東土耳其和北波斯之際,把巴勒斯坦、敘利亞、美索不達米亞納入西方的勢力範圍。在義大利戰爭中,鄂圖曼帝國丟掉了非洲,在兩次巴爾幹戰爭中,丟掉歐洲盧梅利地區的大半,以及愛海琴、佐澤卡尼索斯群島的大部分島嶼。對於土耳其政治家一九一四年的參戰決定,最佳的解讀應是為免於衰落、瓜分作出的臨死前最後一擊,其盤算是利用德國軍力對抗覬覦鄂圖曼領土的更危險強權──俄、英、法(覬覦程度由強而弱)。即使同盟國打贏一次大戰──在布列斯特─立陶夫斯克開會時他們就自認已贏了──戰勝的德國最終很可能還是會扮演某種托管角色,監督土耳其的行政和經濟。即使走到這個情勢,半戰勝的英國可能還是會拿走鄂圖曼的巴勒斯坦、美索不達米亞、敘利亞,作為同意德國入主俄國、烏克蘭的交換條件。考慮到一九一四年時鄂圖曼帝國所面臨的安全問題,此帝國根本不可能無限期維持某種過去的狀況,只會有糟和更糟的路子可走。最後,凱末爾和土耳其民族主義者放棄了治理不了的帝國和其令人頭疼的少數族群,贊成建立一個他們能以強有力手腕治理的單一民族國家,而且在這方面取得超乎預期的成就。在土耳其國界之外,鄂圖曼王位繼承戰爭還在打,而且看不出何時會結束。

把近東的居民分開,會有利於確保近東的真正安定。──佛里喬夫.南森(Fridtjof Nansen),國際聯盟難民事務高級專員,一九二二年十二月一日在洛桑和會上講話1

經過超過十一年的殺戮,和平終於降臨鄂圖曼帝國。這一刻差點來得太遲。由於當時的記錄作業不夠精確,如今我們只能推估一九一一至一九二三年各場衝突的所有戰線上軍人(和戰時待在國內的平民)的死亡人數。可能有四十萬或五十萬鄂圖曼軍人死於第一次世界大戰,但這只占更廣泛的衝突——不妨稱之為鄂圖曼王位繼承戰爭——所奪走之人命的一小部分。根據最可信的估計,一九一一年...

目錄

〔上冊〕

導論:賽克斯─皮科迷思和現代中東

前言 一八七六年九月七日

第一部 歐洲病夫

第一章 病夫

第二章 根治手術:青年土耳其黨人

第三章 豺狼撲來

第四章 尋找盟友

第二部 一九一四年戰爭:土耳其積極投入

第五章 戰神的大禮:毛奇級戈本號抵達

第六章 爭取鄂圖曼參戰

第七章 巴斯拉、薩勒卡默什、蘇伊士

第八章 達達尼爾海峽

第九章 加利波利半島

第十章 土耳其亞美尼亞境內大屠殺

〔下冊〕

第十一章 大英帝國的寒冬

第十二章 埃爾祖魯姆和庫特

第十三章 雙重嚇唬:鄂圖曼聖戰和阿拉伯人叛亂

第十四章 俄羅斯的重要時刻

第十五章 使阿拉伯人轉向

第十六章 布列斯特─立陶夫斯克:下了毒的聖杯

第三部 死亡與重生

第十七章 穆德羅斯

第十八章 塞夫爾

第十九章 薩卡里亞

第二十章 士麥那

結語 洛桑與鄂圖曼遺產

誌謝

結語 洛桑與鄂圖曼遺產

〔上冊〕

導論:賽克斯─皮科迷思和現代中東

前言 一八七六年九月七日

第一部 歐洲病夫

第一章 病夫

第二章 根治手術:青年土耳其黨人

第三章 豺狼撲來

第四章 尋找盟友

第二部 一九一四年戰爭:土耳其積極投入

第五章 戰神的大禮:毛奇級戈本號抵達

第六章 爭取鄂圖曼參戰

第七章 巴斯拉、薩勒卡默什、蘇伊士

第八章 達達尼爾海峽

第九章 加利波利半島

第十章 土耳其亞美尼亞境內大屠殺

〔下冊〕

第十一章 大英帝國的寒冬

第十二章 埃爾祖魯姆和庫特

第十三章 雙重嚇唬:鄂圖曼聖戰和阿拉伯人叛亂...