第一章 117味中藥對症速查

117味中藥對症速查,讓你第一時間找對藥。本章不但對家庭常見117味中藥進行了全面細緻的介紹,還根據每一味藥的主治功效,按照「三高」、感冒、咳嗽、胃痛、便秘等常見病症進行分類,介紹對症中藥的使用禁忌、選購儲存以及性味功效,並精選對症簡方和藥膳,教你輕輕鬆鬆吃出健康。

降血糖

葛根 降糖醒脾清熱

葛根含有洗胰清糖素,可以將血液中淤積的「毒糖」分解成微粒子,使其滲入到細胞內部轉換成能量。同時雙向調節血糖,恢復自身化糖本能。

中藥屬性(表格)

性 涼

味 甘、辛

歸經 脾、胃

毒性 無

使用禁忌

一般禁忌:葛根性涼,胃寒、脾虛泄瀉者慎用;夏日虛汗多者忌用。

服用禁忌:多服損傷胃氣。

別名

粉葛根、甘葛、鹿豆、粉乾葛等。

道地藥材

主產於四川、江西、湖南、貴州、雲南等地。

挑選儲存

主要藥用部位為根,以色白、粉性強、纖維少者為佳。放在通風乾燥處,防潮、防黴、防蟲蛀。

用法用量

煎服:一般用量為9~15克。

外用:適量,搗敷。

本草成分

葛根含有大豆素-4、大豆苷、葛根素-7-木糖苷、葛根素等成分,有解痙、降血糖、降血脂、解熱、益智、促進血液循環等作用。

傳世名方

【主治】鼻衄(鼻出血)終日不止,心神煩悶。

【配方】生葛根適量。

【制法】搗取汁。

【用法】每服一小盞。

— 出自《太平聖惠方》

葛花解酒最有效

葛花性涼味甘,歸胃經,為未開放的花蕾,有解酒毒、醒脾和胃之功,主要用於飲酒過度、頭痛頭昏、煩渴、嘔吐、胸膈飽脹等症。《滇南本草》記載其「治頭暈、憎寒、壯熱,解酒醒脾,飲食不思,胸膈飽脹,嘔吐酸痰,酒毒傷胃,吐血,嘔血,消熱」。常用量為3~15克。酒後飲用葛花茶可促使酒精快速分解和排泄,從而迅速醒酒,減輕肝臟壓力。

降糖用法

葛根有「江南人參」之稱,所含的葛根素有明顯的降糖作用。在食療、藥膳運用中,若單味應用,藥量可稍大,日用量宜在15~30克。

葛根30克,天花粉、麥冬各15克,烏梅10克。將烏梅砸碎,與洗淨切碎的葛根、天花粉、麥冬同入砂鍋,加足量水,中火煎煮20分鐘,過濾去渣,取汁約2000毫升。當茶,每日2次,每次1000毫升,頻頻飲用。當日飲完。可以治療中老年糖尿病。

功效延伸

緩解高血壓引起的頭痛等 葛根茶可有效緩解高血壓引起的頭痛、眩暈、耳鳴及腰酸腿痛等症狀,其製作方法十分簡單,將葛根洗淨切成薄片,每天30克,加水煮沸後當茶飲用,也常與山楂、菊花、決明子搭配使用。

清心醒脾、促進智力 平時煮飯時,拌入適量葛根粉,有清心醒脾、促進智力的作用,適用於心神恍惚、言語失常、記憶力衰退等病症。

降脂延壽 葛根與丹參、何首烏、桑寄生、黃精、甘草一同泡茶,可起到降脂通脈、活血化瘀、滋陰益氣的作用,是一道很好的降脂延壽茶。葛根與茵陳、澤瀉同用,也有降血脂作用,還可清熱利濕,適用於高脂血症、動脈硬化、高血壓等病症。

清熱解毒、舒氣散瘀 用於高脂血的輔助食療,葛根還可與山楂、茯苓、小米同煮粥,加適量紅糖調味,有清熱解毒、舒氣散瘀、降脂降壓的作用,對中老年人肝腎陰虛、脾虛濕盛型高脂血症尤為適宜。

治療胃熱濕阻型肥胖 葛根粉、何首烏粉各15克,核桃仁末100克,炒黑芝麻末30克,蜂蜜適量。鍋內加水,武火煮沸,加冷水調和核桃仁末、炒黑芝麻末、葛根粉、何首烏粉。拌勻後改文火邊煮邊調。煮成糊時停火,稍涼,加蜂蜜調味即可。

養顏、調節內分泌 葛根粉10克,葡萄乾20粒。葡萄乾洗淨後,放入碗內,加入適量水,再將葛根粉放入,調成糊狀,用沸水沖開即可。

家庭簡單用法

泡茶

燥熱傷肺型糖尿病:葛根20克,麥冬、五味子、天花粉各10克。共研成粗末,一分為二,裝入綿紙袋中,掛線封口,備用。沖茶飲,每日2次,每次1袋,放入杯中用沸水沖泡,加蓋悶15分鐘後即成,頻飲。一般每袋可連續沖泡3~5次,當日飲完,有生津止渴降血糖之效。

煮粥

糖尿病、高血壓、冠心病、熱病煩渴:葛根30克,粳米100克。葛根洗淨,切片,粳米淘淨,一起放鍋內,加水適量,燒沸後改用文火煮至粳米爛熟。如想喝稀粥,可適量多加水。如喜甜食,可加入少量白糖或紅糖。

糖尿病、高血壓、神志不安:葛根25克,小麥仁100克。葛根洗淨,切片,先放入鍋內燒煮20分鐘,撈出葛根片。再把小麥仁洗淨,放入鍋內,加入適量水,燒沸後,改用文火煮至小麥仁爛熟即可。

燉湯

熱積型習慣性便秘、酒精性脂肪肝:葛根粉30克,白糖適量。將葛根粉加水適量,調糊,放入鍋中,用文火煮成稠糊狀,趁熱調入白糖,待糖溶化即成。當點心,隨意食用,當日吃完。

(圖)

葉

搗爛外敷,治療外傷出血。

山茱萸 降糖補腎固脫

現代藥理學研究表明,山茱萸中含有的熊果酸是降糖作用的主要活性部位。山茱萸常配伍黃精、枸杞子、天花粉等滋補肝腎、清熱生津中藥,能有效治療肝腎陰虛,內熱消渴。

中藥屬性

性 微溫

味 酸、澀

歸經 肝、腎

毒性 無

使用禁忌

一般禁忌:肝陽上亢,素有濕熱,小便淋澀者禁服。

別名

山萸肉、藥棗、實棗兒、棗皮、肉棗等。

道地藥材

主產於浙江、安徽、河南、陝西、山西等地。

挑選儲存

以無核、皮肉肥厚、色紅油潤者為佳。宜放置在陰暗乾燥處,以防黴蛀變質。

用法用量

煎服:單味或者配伍其他藥味一同煎服,一般用量為5~10克,急救固脫用量20~30克。

泡酒:本品浸入適量優質白酒中,浸泡數周後飲酒。

本草成分

山茱萸含有生理活性較強的山茱萸苷、酒石酸、沒食子酸、蘋果酸、樹脂、鞣質和多種維生素等成分,具有降糖、抗血小板聚集、增強免疫功能、消炎、抗菌、抗疲勞、增強心臟收縮能力等作用。

傳世名方

【主治】五種腰痛,腰腳無力。

【配方】牛膝(去苗)、山茱萸各三十克,桂心一克。

【制法】上藥搗細羅為散。

【用法】每於食前,以溫酒調下六克。

— 出自《太平聖惠方》

降糖用法

山茱萸30克,蒼術、五味子、烏梅各20克。同入砂鍋,加水2000毫升,武火煮沸後改文火煮至1000毫升。分3次服,每日1劑。可滋陰固腎,治療糖尿病。

功效延伸

補益肝腎 用於肝腎不足所致的頭暈目眩、耳聾耳鳴、腰膝酸軟等。山茱萸30克,白酒1000毫升。山茱萸放入乾淨容器內,倒入白酒,密封,浸泡1周。每次服15毫升,每日2次。

收斂固脫 用於腎精虧虛所致的遺精、滑精、遺尿、小便頻數、虛汗、崩漏、帶下。山茱萸、肉蓯蓉、五味子、山藥各100克。共研為末,酒糊為丸如梧桐子大。每次10克,每日2次,空腹服。

治療腎虛腰痛、陽痿、遺精等症 山茱萸、補骨脂、菟絲子、金櫻子各12克,當歸9克。水煎,去渣,取汁,溫服。代茶飲,不拘時服。

治療乳糜尿(尿液混濁呈乳白色) 山茱萸10克,龍眼肉20克,粳米50克,鹽適量。粳米入砂鍋,加水適量煮粥,粥將熟時,放入龍眼肉、山茱萸同煮至粥爛,加鹽調味。當早餐食用。下午加泡龍眼肉20克當茶飲。忌油膩,連服1個月為1個療程。

鑒別用藥

山茱萸、吳茱萸

山茱萸性微溫,味酸、澀,歸肝、腎經。可補益肝腎,澀精固脫。用於眩暈耳鳴,腰膝酸痛,陽痿遺精,崩漏帶下,內熱消渴等。

吳茱萸性熱,味辛、苦,歸肝、胃、腎經,有小毒。可散寒止痛,降逆止嘔,助陽止瀉。用於厥陰頭痛,寒疝腹痛,寒濕腳氣。二者切莫混淆。

聽故事記中藥

春秋時期,一位藥農向趙王進貢「山萸」,趙王以為藥農拿俗物進貢企圖蒙混自己,大怒。一位朱姓御醫勸阻道:「山萸是良藥,這位山民聽說大王有腰部疼痛的痼疾,才特意送來。」趙王不聽。後來趙王舊病復發,腰痛難忍。朱御醫忙用山萸煎湯給趙王服用,三日後竟痊癒。為表彰朱御醫的功績,趙王將山萸改名為「山朱萸」,後又寫成「山茱萸」。

家庭簡單用法

泡茶

肩周炎:山茱萸35克。水煎分2次服,每日1劑。病情好轉後,劑量減為10~15克,煎湯或代茶泡服。有較好的療效,一般服藥4~5劑就開始見效。

水煎

體虛多汗:山茱萸、黨參各15克,五味子9克。水煎服,每日1劑。對體虛多汗,容易患感冒者有效。

煮粥

頭暈目眩、耳聾耳鳴、腰膝酸軟:山茱萸10克,粳米50克,白糖或蜂蜜30克。山茱萸洗淨,去核,與粳米同入砂鍋煮粥,待粥將熟時,調入白糖或者蜂蜜稍煮即可。當早餐食用,每日1劑。可補益肝腎。

燉湯

頭暈目眩、耳聾耳鳴、腰膝酸軟:山茱萸10克,鴨肉200克,蔥、生薑、鹽各適量。將鴨肉洗淨,切成小塊。鍋內放入鴨肉、山茱萸、蔥、生薑,加入適量水,煮至鴨肉熟,加入鹽調味即可。佐餐食用,食肉飲湯。可補益肝腎。

(圖)

葉

可暖胃燥濕,還可治霍亂。

西洋參 降糖補氣清火

西洋參有降低血糖、調節胰島素分泌、促進糖代謝和脂肪代謝的作用,適用人群廣泛,用西洋參配伍他藥治療糖尿病及其併發症,可收到明顯的效果。

中藥屬性

性 寒

味 肝、微苦

歸經 肺、心、腎

毒性 無

使用禁忌

一般禁忌:濕熱鬱火、脾腎陽虛、寒濕內生者忌服。

服用禁忌:忌茶,因茶葉中含有多量的鞣酸,會破壞西洋參中的有效成分,必須在服用西洋參2~3日後才能喝茶。

別名

洋參、花旗參等。

道地藥材

原產北美洲,主產於美國、加拿大及法國,我國亦有栽培。

挑選儲存

以表面呈淡棕黃色或類白色、有密集細橫紋,主根呈圓柱形或長紡錘形者為佳。保存於乾燥、密封的玻璃或搪瓷器皿中。

用法用量

煎服:3~6克文火慢煎,或者加入其他藥汁中同服。

研末:將西洋參研成細粉狀,一般用量為5克。

本草成分

西洋參主含三萜皂苷,還含多種氨基酸、維生素等成分,具有降血糖、降血脂、解熱、益智、促進血液迴圈等作用。改善心肌功能、抗心律失常、抗動脈硬化、促進造血功能、增強體質、增強免疫力等作用。

傳世名方

【主治】腸紅(大便出血)。

【配方】西洋參、龍眼各適量。

【制法】西洋參蒸龍眼。

【用法】直接服之。

— 出自《類聚要方》

降糖用法

新鮮毛豆用水漂洗淨(毛豆外的附著層勿棄),加水用豆漿機榨汁,調入西洋參粉,晾涼即製成西洋參毛豆漿。早晚分服,可生津潤燥,補虛降糖,主治糖尿病。

無皮西洋參放在飯鍋內蒸軟,然後用刀將參切成薄片,放在玻璃瓶內,1次口含1片,每天用量2~4克,早飯前、晚飯後含於口中,細細咀嚼。可降火生津。

功效延伸

補氣養陰 用於氣陰兩虛所致的少氣懶言、乾咳少痰、神疲乏力、自汗盜汗、口渴多飲等病症。西洋參片4克,龍眼肉30克,白糖適量。將龍眼肉去雜洗淨,與西洋參片一起放入碗內,加入白糖和適量水,置沸水鍋中蒸40分鐘,代茶飲,頻頻飲用,可沖泡3~5次。可補氣養血,滋陰寧心。

清火生津 用於陰虧火旺所致的咳喘痰血、虛熱煩倦、內熱消渴、口燥咽乾等病症。西洋參30克,置於淨器中,倒入米酒500毫升浸泡,密封7日後取用。每日2次,每次空腹飲20毫升。酒盡再添,味薄取參食之。可補氣養陰,清火生津。

補肺氣 用於因肺氣不足所致的短氣喘促、無力、咳嗽痰少、痰中帶血或咳聲嘶啞等。西洋參5克,銀耳3克,麥冬10克,大棗20枚。將銀耳用水泡發後,去雜質,麥冬洗淨切碎,大棗洗淨切開,全部放入大碗中,加水適量,放入蒸屜蒸1小時以上,加適量紅糖調味,分早、中、晚3 次服用。主治肺虛型咳嗽。

滋陰清熱,潤肺止咳 西洋參4克,百合30克,鴨肉塊200克,蔥、生薑各適量。共入鍋加水煮熟,加鹽調味。每日或隔日1劑。此湯可滋陰清熱,潤肺止咳。

聽故事記中藥

1697年,一篇關於中國人參的報告在法國科學院被宣讀,引起了高度重視,西方人方知人參之珍貴。1914年,一位在華傳教士撰寫了《關於遠東植物人參》的論文,發表在英國皇家協會的刊物上。有人仔細研究其標本和圖形,並根據當地森林與遠東人參產地自然條件相近,歷時兩年尋找,終於找到了類似人參的植物,即西洋參。自清代吳儀洛的《本草從新》和趙學敏的《本草綱目拾遺》先後收載,中國醫藥界逐漸開始使用。據說光緒二十一年前後,慈禧有脾虛挾濕之患,太醫常將西洋參、黨參同用。

家庭簡單用法

泡茶

胃黏膜脫垂症:西洋參2克,三七1克。將西洋參、三七研成細粉,裝入棉紙袋中,放入茶杯中,用沸水沖泡,加蓋悶10分鐘即可飲用。代茶頻飲,一般每袋可沖泡3~5次。可補氣養陰,活血化瘀。

水煎

少氣懶言、乾咳少痰、神疲乏力、口渴多飲:西洋參、白朮、茯苓各10克。同入砂鍋,加水適量,先浸泡30分鐘,再煎煮30分鐘,取汁。每日1劑,早晚分服。可補氣養陰,健脾滲濕。

煮粥

乾咳少痰、自汗盜汗、內熱消渴、口燥咽乾:西洋參3克,粳米100克,冰糖5克。砂鍋加水煮沸,放入西洋參、淘淨的粳米,蓋上蓋子,武火煮沸後改文火煮成稠粥,加入冰糖,攪勻即可。早晚分食。可益氣養陰。

心悸失眠、口乾微熱、五心煩熱、盜汗:西洋參10克,麥冬12克,粳米50克。加適量水,共煮粥。

燉湯

失眠:西洋參10克,烏骨雞1只(去毛和內臟),香菇6朵,陳皮5克,大棗3枚,鹽適量。洗淨後共同煲湯,1~2小時後加入鹽調味即可,喝湯食肉。常服可改善睡眠。

| FindBook |

有 10 項符合

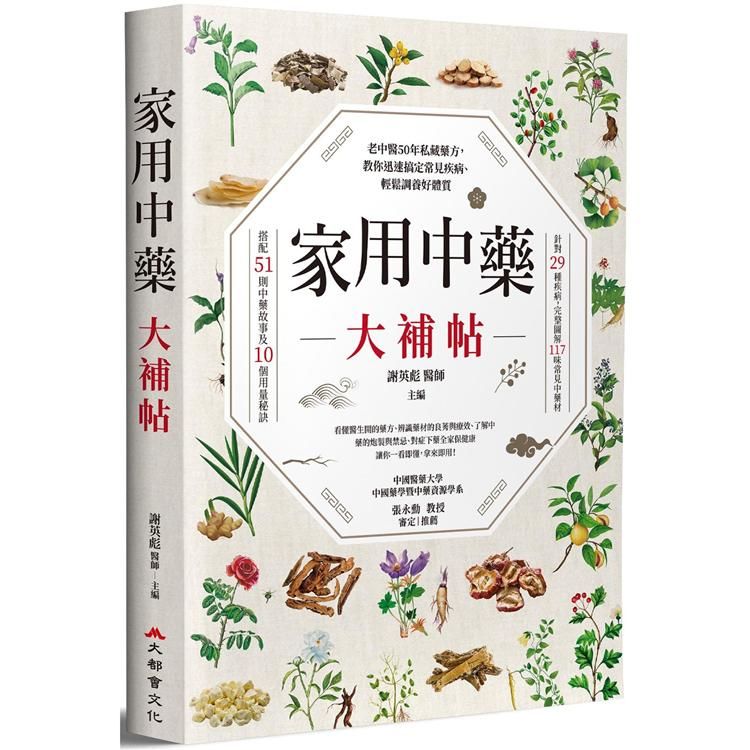

家用中藥大補帖:老中醫50年私藏藥方,教你迅速搞定常見疾病、輕鬆調養好體質的圖書 |

|

家用中藥大補帖:老中醫50年私藏藥方,教你迅速搞定常見疾病、輕鬆調養好體質 作者:謝英彪 出版社:大都會文化事業有限公司 出版日期:2019-12-01 語言:繁體中文 規格:平裝 / 272頁 / 17 x 23 x 1.36 cm / 普通級/ 全彩印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:家用中藥大補帖:老中醫50年私藏藥方,教你迅速搞定常見疾病、輕鬆調養好體質

讓最實用的家用中藥速查寶典解答你所有疑惑! 誰說中藥材一定要水煎口服或外用?

泡茶煮粥和燉湯一樣有療效!

生薑溫肺止咳治感冒

黑芝麻補益肝腎還能解便秘

麥芽消食健胃改善消化不良

23種家庭常見用法完整收錄

29種家庭常見症狀一次解析

從此不必常往醫院跑

自己的身體自己調!

特別附錄:注音速查表、家庭常見用法速查

讓你依據索引快速找到你的需要。

作者簡介:

谢英彪 醫師 作者為東晉宰相謝安第61代嫡孫、中國著名中醫專家、國家級重點學科「中醫養生學」學術帶頭人、全國首屆百名中醫健康信使、南京科普作家協會副理事長。從醫50餘年,秉承老中醫懸壺濟世的真諦,推崇養治結合。在他看來,中藥並不是老中醫藥櫃裡的秘密,而是尋常百姓人人可以學會的治病良方。

他創作的《一藥一方補全家》、《補好腎人不老》等400餘部優秀的醫學類科普書籍,讓晦澀難懂的中醫理論變成了老百姓手中的養生寶典,被授予「全國中醫藥科學普及金話筒獎」、「全國首屆百名中醫藥科普專家」等稱號。

章節試閱

第一章 117味中藥對症速查

117味中藥對症速查,讓你第一時間找對藥。本章不但對家庭常見117味中藥進行了全面細緻的介紹,還根據每一味藥的主治功效,按照「三高」、感冒、咳嗽、胃痛、便秘等常見病症進行分類,介紹對症中藥的使用禁忌、選購儲存以及性味功效,並精選對症簡方和藥膳,教你輕輕鬆鬆吃出健康。

降血糖

葛根 降糖醒脾清熱

葛根含有洗胰清糖素,可以將血液中淤積的「毒糖」分解成微粒子,使其滲入到細胞內部轉換成能量。同時雙向調節血糖,恢復自身化糖本能。

中藥屬性(表格)

性 涼

味 甘、辛

歸經 脾、胃

毒性...

117味中藥對症速查,讓你第一時間找對藥。本章不但對家庭常見117味中藥進行了全面細緻的介紹,還根據每一味藥的主治功效,按照「三高」、感冒、咳嗽、胃痛、便秘等常見病症進行分類,介紹對症中藥的使用禁忌、選購儲存以及性味功效,並精選對症簡方和藥膳,教你輕輕鬆鬆吃出健康。

降血糖

葛根 降糖醒脾清熱

葛根含有洗胰清糖素,可以將血液中淤積的「毒糖」分解成微粒子,使其滲入到細胞內部轉換成能量。同時雙向調節血糖,恢復自身化糖本能。

中藥屬性(表格)

性 涼

味 甘、辛

歸經 脾、胃

毒性...

顯示全部內容

推薦序

推薦序

仿間,大部份中藥的書籍大都以動植物分類(界、門、綱、目、科、屬、種)、藥用部位分類(根、莖、葉、花、果實、種子等)、中藥成分分類(生物鹼、皂苷、黃酮類、強心配醣體、木質素、鞣質、蒽菎類、萜類、揮發油等),對一般民眾都顯得太深奧。也有用中醫藥性分類,如解表藥、清熱藥、瀉下藥、祛寒藥、解毒藥、理氣藥、理血藥、活血化瘀等,所用之中醫專有名詞,也非一般民眾所能輕易了解。

家用中藥大補帖一書,作者謝英彪中醫師,為著名中醫藥專家,也為中國中醫養生學學術帶頭人,以50年行醫之經驗,針對常見29種疾病以一般通俗...

仿間,大部份中藥的書籍大都以動植物分類(界、門、綱、目、科、屬、種)、藥用部位分類(根、莖、葉、花、果實、種子等)、中藥成分分類(生物鹼、皂苷、黃酮類、強心配醣體、木質素、鞣質、蒽菎類、萜類、揮發油等),對一般民眾都顯得太深奧。也有用中醫藥性分類,如解表藥、清熱藥、瀉下藥、祛寒藥、解毒藥、理氣藥、理血藥、活血化瘀等,所用之中醫專有名詞,也非一般民眾所能輕易了解。

家用中藥大補帖一書,作者謝英彪中醫師,為著名中醫藥專家,也為中國中醫養生學學術帶頭人,以50年行醫之經驗,針對常見29種疾病以一般通俗...

顯示全部內容

目錄

前言

目錄

117味中藥對症速查

降血糖

葛根 降糖醒脾清熱

山茱萸 降糖補腎固脫

西洋參 降糖補氣清火

山藥 降糖補脾生津

何首烏 降糖補血解毒

降血壓

杜仲 降壓補腎安胎

菊花 降壓清熱平肝

枸杞子 降压补肾明目

桑寄生 降壓安胎祛風濕

决明子 降压清肝通便

降血脂

绞股蓝 降脂健脾养心

荷葉 清熱解暑降血脂

玉竹 降脂滋陰養胃

沙苑子 降脂補腎養肝

薏苡仁 降脂清熱健脾

靈芝 降脂益氣安神

冠心病

赤芍 活絡清熱止痛

紅花 活血祛瘀通經

性保健

仙茅 助陽補腎強筋骨

淫羊藿 壯陽除濕強筋骨

...

目錄

117味中藥對症速查

降血糖

葛根 降糖醒脾清熱

山茱萸 降糖補腎固脫

西洋參 降糖補氣清火

山藥 降糖補脾生津

何首烏 降糖補血解毒

降血壓

杜仲 降壓補腎安胎

菊花 降壓清熱平肝

枸杞子 降压补肾明目

桑寄生 降壓安胎祛風濕

决明子 降压清肝通便

降血脂

绞股蓝 降脂健脾养心

荷葉 清熱解暑降血脂

玉竹 降脂滋陰養胃

沙苑子 降脂補腎養肝

薏苡仁 降脂清熱健脾

靈芝 降脂益氣安神

冠心病

赤芍 活絡清熱止痛

紅花 活血祛瘀通經

性保健

仙茅 助陽補腎強筋骨

淫羊藿 壯陽除濕強筋骨

...

顯示全部內容

|