| FindBook |

有 12 項符合

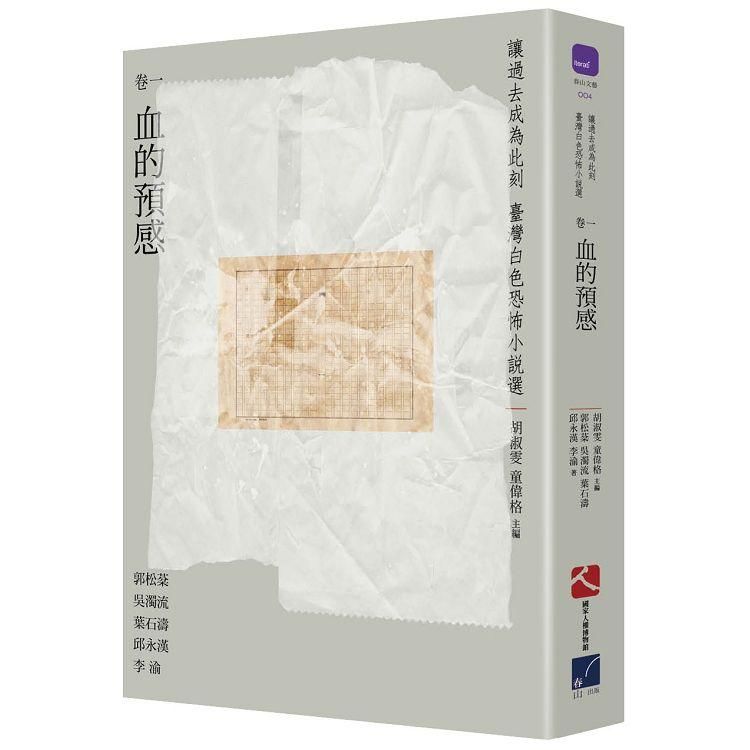

讓過去成為此刻:臺灣白色恐怖小說選(卷一)血的預感的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

胡淑雯.童偉格 主編

以文學靠近記憶的現場

研究轉型正義的吳乃德教授曾提及記憶的社會化過程,以二二八事件來說,面臨兩個階段,一個是解嚴前後要求恢復記憶、挖掘真相,第二個階段則是歷史的闡釋競爭,也就是歷史的政治作用以及責任。至今,轉型正義仍處在第二階段的不斷分歧中,其工作往往經歷再一次的政治與族群衝突。因此文學與藝術將是追求記憶第三階段的路徑,也就是在文藝創作的昇華與對話中,解除政治僵硬的歷史詮釋,讓當代與未來世代以文學靠近記憶的現場,對歷史與人性擁有寬廣與複雜的認識。這些傑出的文學作品源自臺灣獨特的歷史經驗,所透顯的美學與政治、歷史命題,將使我們理解,記憶不僅是政治、歷史的資源,也是美學與創作的資源。

史學家蘭克曾說,歷史要寫得像過去發生之事一樣真實。「那過去發生之事如何像『歷史』一樣真實?」有時是來自虛構。在過去被壓抑如同真空的時代,虛構作品以其最大可能性與豐富的意象,在一片空無中傳出回聲。所以虛構在記憶的現場,重要性等同史料。主編胡淑雯與童偉格不局限於白色恐怖的定義,選出三十篇作品,發表時間自一九四七年(吳濁流〈波茨坦科長〉)橫跨到二○一七年(黃崇凱〈狄克森片語〉),而從卷一起首之作郭松棻〈月印〉,到卷四壓卷之作賴香吟〈暮色將至〉,這些作品使我們得見在戒嚴體制逐步生成、強化與轉變的漫長過程中,臺灣跨越數個世代的小說家如何連綴創造力。

█卷一 血的預感 沒有日夜的日夜

郭松棻月印

吳濁流波茨坦科長

葉石濤臺灣男子簡阿淘[節選]

邱永漢香港

李渝夜琴

本卷以〈月印〉「終戰後」開場,以〈夜琴〉「黑暗的水源路……原是槍斃人的地方」落幕。一九四五年的政權交替震盪,有人逃來臺灣,有人逃出臺灣,逃不走的處於逃亡、監禁或落難餘生,白色恐怖牽涉的時代肌理,前情後事都在這五篇作品當中。

本書特色

一、 白色恐怖小說選終於問世。《讓過去成為此刻:臺灣白色恐怖小說選》為國家人權館與春山合作出版選集,由胡淑雯、童偉格兩位小說家主編,從三百多本作品中,選出三十篇作品。這套作品包含四卷不同主題,在閱讀傑出文學作品的同時,將深入瞭解白色恐怖與戒嚴體制如何深深影響臺灣的各個層面。

二、 各卷的安排順序有其意義,不只是文選的並置,在各卷的主題下,這些作品彼此呼應,產生關聯,如邱永漢的〈香港〉,描述逃亡者們拋家棄子從臺灣出逃到香港如何靠招搖撞騙改變人生,下一篇李渝的〈夜琴〉則描述面臨丈夫失蹤或生死不明的妻子,十幾年來如何生活。

三、 製作作品大事記。每一個作品均寫出首次發表時間,因為這呈現作家如何回應當下與歷史的狀態,因此各卷雖然以主題分類,但會另外製作所有作品的編年時間,看出歷史與文學的對位關係。

作者簡介:

│郭松棻(一九三八~二○○五)

生於臺北市。父親為畫家郭雪湖。一九五八年發表第一篇短篇小說〈王懷和他的女人〉於臺灣大學的《大學時代》。一九六一年臺灣大學外文系畢業。一九六三年,在臺大外文系教授「英詩選讀」,一九六五年參加黃華成導演電影《原》的演出。一九六六年赴美進加州柏克萊大學念比較文學,一九六九年獲比較文學碩士。一九七一年放棄博士學位,投入保釣運動。其後於聯合國任職。一九八三年再度開始創作小說,以羅安達為筆名發表作品於《文季》,接著〈機場即景〉、〈奔跑的母親〉、〈月印〉、〈月嗥〉陸續發表於港臺報章。出版有《郭松棻集》、《雙月記》、《奔跑的母親》三本小說集。二○○五年七月因中風病逝於紐約,享年六十七歲。二○一二年出版遺作《驚婚》,二○一五年出版《郭松棻文集.保釣卷》、《郭松棻文集.哲學卷》。

│吳濁流(一九○○~一九七六)

本名吳建田,新竹縣新埔鎮人。日治時代臺北師範學校畢業。終戰前曾任臺灣公學校教諭、臺灣日日新報記者;戰後曾任記者、編輯、省社會處專員、大同高工職校教師、機器事業公會職員等。重要著作有《亞細亞的孤兒》、《功狗》、《波茨坦科長》、《南京雜感》、《黎明前的臺灣》、《臺灣文藝與我》、《無花果》、《臺灣連翹》;「臺灣作家全集」收有《吳濁流集》。一九六四年創辦《臺灣文藝》雜誌,並主編一到五十三期,直到他去世。另成立有「吳濁流文學獎」,獎掖後起臺灣作家。一九九六年新竹縣立文化中心建有「吳濁流館」。

│葉石濤(一九二五~二○○八)

臺南市人。省立台南一中舊制五年畢業,退休小學教師。著有論著《臺灣文學史綱》、《臺灣文學入門》、《臺灣鄉土作家論集》、《展望臺灣文學》等。小說集有《紅鞋》、《臺灣男子簡阿淘》、《西拉雅族的末裔》,共有八十多本。曾獲「臺美人文獎」「中國時報文化貢獻獎」「牛津獎」等十多次。

│邱永漢(一九二四~二○一二)

生於臺南。一九四二年畢業於臺北高等學校,後赴東京帝國大學就讀,之後返臺因參與臺獨工作,於一九四八年逃亡香港,並至日本發展。在臺北高校時即創辦詩誌《月來香》,參與臺灣文藝家協會,在西川滿主持的文藝雜誌《華麗島》、《文藝台灣》發表作品。一九五四年以〈濁水溪〉入圍直木賞,一九五五年再以〈香港〉終獲直木賞。

│李渝(一九四四~二○一四)

臺大外文系畢業,美國柏克萊加州大學中國藝術史碩、博士。曾任教於美國紐約大學東亞系,擔任香港浸會大學駐校作家與臺灣大學白先勇文學講座。著有小說集《溫州街的故事》、《應答的鄉岸》、《夏日踟躕》、《賢明時代》與《九重葛與美少年》;長篇小說《金絲猿的故事》;小說與藝術評論《族群意識與卓越風格》、《行動中的藝術家》和《拾花入夢記》;畫家評傳《任伯年》;翻譯《現代畫是什麼》、《中國繪畫史》。

│國家人權博物館

二○一七年十二月十三日總統府公布《國家人權博物館組織法》,歷經多年籌備的國家人權博物館於二○一八年正式成立,除持續推動威權統治時期相關人權檔案史料文物的典藏、研究、展示、教育推廣及國際交流工作外,亦擴大支持各種人權議題及當代人權理念實踐推廣的組織發展,展現臺灣追求落實民主人權普世價值的決心。二○一九年,人權館並成為國際人權博物館聯盟亞太分會(Federation of International Human Rights Museums – Asia-Pacific),與國際人權思潮接軌,促進民主與人權理念的推廣及深化。

▌主編

│胡淑雯

一九七○年生,臺北人。著有長篇小說《太陽的血是黑的》;短篇小說《字母會:A~Z》(合著)、《哀豔是童年》;歷史書寫《無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人》(主編、合著)。

│童偉格

一九七七年生,萬里人。著有長篇小說《西北雨》、《無傷時代》;短篇小說《字母會:A~Z》(合著)、《王考》;散文《童話故事》;舞臺劇本《小事》。

◎一九八四年七月二十一至三十日首次發表於《中國時報》人間副刊

1

終戰後,鐵敏從六三部隊遣散時,是躺在擔架上被抬回家的。

因為這樣,文惠的母親對他們兩人的婚事,倒猶豫了起來。

然而文惠自己,早已忍不住心中的歡喜。

一談起敏哥,她總是高興得整個人都要跳起來。

從疏散的鄉下回到臺北,文惠又穿起第三高女的學生制服。

一個人癡癡地望著鏡中的自己,陷入種種美麗的遐想,半晌都醒不過來。

母親叫了一聲,她才如夢初醒。

然後戀戀地離開了鏡子,挽起菜籃,走到市場去。

她一個人戀戀地走在街上,思念著未來的...

主編序 胡淑雯

主編序 童偉格

卷一導讀 血的預感 胡淑雯

郭松棻月印

吳濁流波茲坦科長

葉石濤臺灣男子簡阿淘[節選]

邱永漢香港

李渝夜琴

編輯說明與誌謝

作品大事記

|