◎

走出典型劇場

還記得十多年前,稻草人舞團剛從傳統舞蹈社團轉型,風格走向正式定位為現代舞創作,我以行政總監暨演出製作人的角色,與藝術總監暨編舞家的妹妹羅文瑾開始共同經營舞團。當時,台南尚無專業設備且舞台頂部設置絲瓜棚的黑盒子(Black Box)實驗劇場,或針對舞蹈演出的小型劇場,大部分的人對於表演場域的認知仍停留在文化中心演藝廳、活動中心禮堂,或是戶外臨時搭設數百人座位以上的鏡框式表演舞台。

轉型後的稻草人舞團,算是剛成立的現代舞團,而身為古城的台南市,民族舞或民間舞是最能符合當時所瀰漫的藝文氛圍,也是最受歡迎的,相對地,藝術形式與實驗性較強烈的現代舞作,則不易被公部門或民眾理解,稻草人舞團因此難以獲得來自官方較多的資源,或吸引更多的觀眾,也就缺乏寬裕的經費和票房收入,無法負擔表演場所的高額場租,於是,在當時我們的年度製作必需另尋場域,獨立進行。有時與劇場界朋友合作,共同演出,有時參與公部門文化活動的邀演或民間單位商演邀約,藉此爭取更多的演出機會,累積觀眾群,同時也可讓舞團持續營運。

我們帶著舞者團員在台南某些非典型劇場、甚至在不具表演功能的場地裡演出。其實當時大家只是單純地喜歡跳舞,並沒有顧慮太多,而願意嘗試在各種場域演出的可能,我們與舞者們都帶著一種年輕無畏的理想,大家為了創作,用身體去衝撞限制,用舞蹈去逐步開墾新領域。

回顧稻草人舞團轉型之初,從文瑾自美國完成學業歸國,約莫於2003 年起所陸續發表的作品,創作思維以現代舞的實驗性為基礎,一開始便將年度製作的演出規模,定位在以百席左右為主的小劇場。

當時的台南,這類演出場地有位於忠義國小旁的友愛街、由天主教台南教區紀寒竹神父(Fr. Donald Glover, M.M.)所創辦的華燈藝術中心,亦即華燈劇場,以及台南市東區府連路和長榮路上住宅大樓裡的誠品書店台南店B2 藝文空間,也就是誠品長榮B2 劇場,如今,這兩個小劇場雖然早已永久關閉,但在10 年前,可說是表演藝術在台南蓬勃發展,且是孕育現代舞蹈及當代戲劇作品的關鍵場域,意義獨特。

稻草人舞團幾個重要舞作也曾在這兩個場地演出過,例如羅文瑾的系列舞作《舞俠傳》,以及客席編舞家周書毅為稻草人舞團量身打造的《S》,兩者皆挑戰了舞蹈表演既有概念的空間使用方式。前者運用了華燈劇場教堂格局裡的凸出平台,文瑾因地制宜,不用特別搭台,讓舞者的動線攀上爬下有了上下層的視覺效果,或是反轉觀眾席位置,利用原本燈控區的二樓窗台,進行一段獨舞;而書毅則是在誠品長榮B2 劇場內,將非方形而多角多面的牆壁貼滿報紙,藉此替代傳統表演舞台的黑幕或翼幕,其舞作的視覺空間感因而提升至饒富韻味的美學層次。

10 多年前的台南,由於現代舞作及小劇場的戲劇如雨後春筍般出現,生氣蓬勃,華燈劇場與誠品長榮B2 劇場的檔期因此供不應求,即使有檔期,也常不是預期中的理想時段,此外還有場租問題,稻草人舞團的年度製作一旦所申請到的補助有限時,便遭遇苦於沒有適合場地的難題。基於舞團營運之考量,我們發展出另一種有別於劇場精緻舞蹈的創作契機——參與文化藝術活動之邀演。

同樣約莫在2003-2004 年間,稻草人舞團受財團法人台南市文化基金會之邀,參與「府城入口意象」表演藝術系列活動,由於該系列的活動地點多元,且多為戶外,我們演出的幾個地點因此別開生面,其中一場是在車水馬龍的圓環旁,舞者的背後是由成功大學建築系為原臺南州廳所修復的臺灣文學館,形成了天然而典雅的舞台背景,舞者們面向圓環,以肢體動作呼應著這座古蹟建築的裝飾風格與線條,而馬路彷彿是觀眾區,引

來大批的機車族與路過民眾駐足觀看,交通一度阻塞停滯。

另一演出場地是在成功大學校區內、臺灣府城城桓小東門殘蹟前的草地廣場,那一場演出發生了一件令人印象深刻的事,我們的一位舞者正要一個轉身、向前奔走時,不慎絆倒,整個人撲倒在地,幸好那位舞者並未受傷,她起身拍拍衣褲無事般地繼續完成演出,觀眾也為舞者精采的呈現給予熱烈掌聲,倒是後來大家每次相聚回想起那段情節時,感情好的團員們總會笑鬧地虧那位舞者一番。

一切從腳下的地板開始

諸如上述活動邀約所演出的地點,現場會是什麼樣的地板或地面呢?此一問題是每次場勘作業時,首要提出並加以評估的,尤其是戶外演出,大部分舞團或舞蹈社都會針對地板規格而特別提出要求,如果主辦單位無法架高地面製作木地板舞台的話,基本上草地不列入考慮,因為地軟而不平,舞者常因凸起物或凹陷處而絆倒,若地面的材質是混凝土,也就是俗稱的水泥地,地面一定要加鋪黑膠地墊,以保護舞者的腳。

大部分活動型態的搭建式演出舞台,主辦單位習慣鋪上紅地毯,若是戶外場地且舞台上方又沒有頂棚,一旦下雨,地毯受潮甚至滲水,會變得很滑而沒有抓地力,反而比黑膠地墊更難以演出。此外,地毯還因清掃不易,大眾習慣穿鞋子上舞台,鞋底可能夾帶了訂書針、小鐵釘、細石粒甚至碎玻璃,無意間掉進了地毯的絨毛裡,這些隱藏的「兇器」,對赤腳演出的現代舞者來說,極度危險。

黑膠地墊比地毯好一些,卻也有致命缺點,某些園區的戶外舞台由於是常設之故,需要經得起風吹雨淋,因此舞台地面往往不可能是木質地板,而多是水泥地再鋪上黑膠地墊,例如臺南文化中心假日廣場。黑膠地墊一旦經過太陽長時間照射,外加黑色格外吸熱,便會變得燒燙,即使穿上舞鞋,還是能感受到炎炎熱氣穿透而來,更別說現代舞的舞者們常常需要赤腳上台了。對舞者而言,白天在鋪了黑膠地墊的水泥地演出,可說是一場痛苦難耐的酷刑。

有鑑於此,原本堅持現代舞一定得要赤腳演出的觀念也逐漸調整,基於保護舞者,當我們身在所謂對舞者「不友善」的環境時,便必須根據不同材質的地板或地面,因地制宜,盡可能細心為舞者安排基本的保護措施。

而地面上的演出空間又需要什麼考量呢?就大部分的舞蹈演出而言,舞台設計會儘量避免大型道具或佔據表演位置的佈景,為的是能騰出更大的範圍供舞者的身體盡情延伸躍高,展現體態的修長與動力。

十多年前,舞團在華燈劇場和誠品長榮B2 劇場如此非專業規格的劇場裡演出,挑戰的是非完整表演空間的舞蹈動線編排,這兩個劇場其實都不是完整的方形黑盒子,前者還有樑柱的干擾,後者則是在可供展演的主要表演區之外,另有延伸到側邊的凸出空間。

相對於我們常會參考比較的台北國家戲劇院實驗劇場,這兩個場地縱使不具實驗劇場的專業規格,然而其不便阻隔和畸零多餘的缺點,反而刺激了編舞家對場域的各種狀態產生更多的意識和感知,進一步引發運用空間的創意與想像,這些巧思奇想的機會或許不是那麼直接連結創作、觸發靈感,卻能顛覆往往在面對「空」的劇場中會有的加法思維,因此一旦創作者明顯對空間型態有更深的感知,意識到空間的存在感來自各種建築元素與生活物件所架構出來時,創作思維也就另闢蹊徑,開啟了減、乘、除法的構想,促使編舞構思過程中,讓舞蹈的動作發展和動線編排有了不一樣的思考角度與實戰經驗。

一邊遊走一邊舞蹈

由於資金與資源有限、觀眾群尚未打開,縱使稻草人舞團有零星邀約演出案可以補貼營運費用,但製作一檔專業表演的現代舞劇場演出,仍是一個高成本的產出,場租即是一筆重要開銷。

2001 年秋冬,那個劇團於台南市大南門城搬演《孽女—安蒂岡妮》一劇,其跳脫劇場模式,將表演場域移至戶外的作法,獲得諸多肯定和讚揚,也激勵藝術總監羅文瑾有了在大南門城裡編排一齣完整舞作的想法。

文瑾回想起在美國邁阿密新世界藝術學院(New World School of the Arts)念書時期,老師於創作/即興課中所給的演出練習——以校門口為起點,經過街道然後再轉回學校的路線,由學生們各自選擇不同的景點發展舞蹈,舞者以一邊遊走一邊舞蹈的方式,引導觀賞者跟著舞蹈動線而移動,有時路人會主動參與,變成表演的一部分。這是文瑾首次接觸「Site-Specific Performance」此一表演概念,亦即特定空間舞蹈的演出形式。

1998 年回到台南的文瑾,數年後,從「甕城」大南門城為起點,實踐了「Site-Specific Performance」這種與在地環境關係密切的創作形式。當時的台南,或許正由於屈指可數的劇場及使用檔期亦有限,現代舞作尚未蓬勃,稻草人舞團反而有了許多挑戰多元形式空間的創作機會,踏入屬性各異的建築體與場域,以舞者精確而自由的身體,為舞蹈型態進行各種探觸與對話。

於特定空間舞蹈創作演出前,製作流程首要之務即是場勘,其過程所需的考量與思維,與典型劇場的場勘與技術會議相當不同。的確,任何製作都必須先瞭解演出的環境,即便是具有專業規格的小劇場,如台北國家戲劇院實驗劇場、台中歌劇院小劇場和臺南文化中心原生劇場,此三個劇場的空間大小、絲瓜棚高度、休息室及表演者進出場動線,或是安排觀眾席位置的彈性,仍因建築體本身的設計而各有差異。

一般進劇場的場勘,必須瞭解該館現有的硬體設備,如燈光、音響、電力、舞台區大小、地板材質、天花板高度、懸吊系統,以及是否有側翼幕、天幕或黑幕等等之外,還需精確納入種種技術配備與項目等等的細節,才能對舞作演出的動線規劃、特殊舞台設計、音響需求,以及觀眾觀賞模式,嘗試推到最極端的期待去做編排和設計,讓觀眾能夠以最舒服、最專注的方式去享受一場專業、細緻且精湛的演出。

而選擇在特定空間演出舞蹈,場勘時雖然如同進劇場一般先做設備確認流程,必須瞭解現場的光源、聲音狀態或是播音設置的有無、電力、空間大小、地板材質等條件,甚至天花板及牆壁能否允許我們懸吊、黏貼或僅只能擺放演出所需的設置,以及觀賞位置、觀看方式與進出場動線等等,都是初期必須被關注、勾選的項目,然而,特定空間畢竟並非劇場,上述項目往往會遇到硬體設備全然不足的情況,這時如何找出因應之道與取代方案,或是犧牲一些做法,成了製作會議的討論重點。

除了硬體設施的技術面考量之外,面對即將演出的場域,更需針對該場域所處的地理位置,與周圍環境的關係,甚至生活在其中的人事物等,皆須以開放而全新的視角去觀察理解,找出該空間的外顯景象與內蘊現象的獨特性,將該場地所發生的人文面向融入創作,呈現在觀眾眼前的作品因而獨具一格,無可取代。

換言之,有別於劇場的特定空間,本身即具有明確性格,即便是一些型態相近的場域,例如建築設計使用了共通元素,卻因實際功能、規模大小之不同,而帶給人們不同的想像,以及多重且豐富的指涉意義,編舞者納入這些考量,可使創作更貼切該場域的特色,呼應其氛圍與內涵,因此,在舞蹈發生之前,走訪觀察與田野調查非常必要,編舞者還需以細膩的敏感度,感受空間與舞蹈生息與共的關係,並提升至藝術美學之境。

或許可以這麼說,在劇場內的演出,比較像是把創作完成的作品放進規模適合的劇場裡,而特定空間的演出,則是以該場域為發想起始,作為編創文本的核心,最後場域內部空間也會轉變為創作的一部分,可說是演出的角色之一。所以每一次從發想、排練到最終的呈現,每一個階段皆需一再進入特定空間探索、各種嘗試與發展動作,逐漸累積對該場域更為深刻的認識與感受,進而影響了每一次舞作編排的思維走向。

成為樹屋裡的一道光

2001 年12 月至2002 年2 月間,文瑾首次獲選為安平樹屋駐村舞蹈藝術家,並針對該場域發表創作。她說:「我覺得不該只是一場單純的舞蹈演出,因為場地本身就不適合一場完整的舞蹈。於是,我想著,既然其他藝術家都會在現場直接進行裝置藝術,那麼就讓我的舞蹈與他們的裝置藝術以及樹屋結合,以此作為創作的發展方向。」

於是,文瑾以身體的感知與直覺的反應,觸發出與現場環境相對應的舞蹈型態。她在安平樹屋駐村期間,發想過程與排練完全在樹屋裡完成。當時安平樹屋尚未整理改建,主屋中央有一棵斜倚的樹幹支撐著兩邊牆壁,演出前,文瑾已經爬到樹上準備。正式開場時,她隨著日本藝術家菅野英紀的現場聲音創作,從樹上緩緩往下移動,接著一邊舞動、一邊引導觀眾沿路遊走樹屋裡各個滿布根莖的房間,並在其他藝術家的裝置藝術作品前演出。如此的舞蹈動線與進程,絕非僅僅是在排練場裡就可以模擬演練的。

樹屋之中的文瑾,或步行或舞蹈,體態隨著起伏有致的空間而變化,身體順應現場的自然地形而舞,她成為樹屋裡的一道光線,隨著環境音和樂聲,烙印在層層密佈的每一道根莖牆面上,並翩然移向隨風搖擺的氣根簾邊,舞者拉長了樹影的形狀,體現時間於樹葉間的隱約閃爍。

若現場有突發狀況,便是文瑾即興的時候了,例如過程中有參觀者意外的干擾,或是貿然出現的野狗時,她順勢與之互看、對話,化為舞作的一部分。那一次的發表機會,使文瑾有了很不錯的演出經驗和感想。

稻草人舞團在特定空間的演出,並非每一次都是先有場地才有想法的,有時會不先特別設定主題,沒有堅持或刻意選擇哪一類型的場域,例如團員們在初期討論時,真的是比較隨興甚至隨緣的,諸如以下這類閒聊似的對話不勝枚舉:「今年來做個特定空間演出吧!」「好啊好啊,要去哪裡跳?」「我也不知道。」「嗯⋯⋯南門城演過兩場了,還有別的類似地點嗎?」「那要不要去老房子改造的藝文空間?」

對話雖然日常而輕鬆,卻也往往一念之間,觸發靈機,啟動了製作機制,於是大家相約去場勘,評估環境,一旦認為可行,便與相關單位洽詢行政所需,若順利,接著便是訂定排練時間表,這部分需要顧及舞者的空檔,還要與場地的擁有者協商,根據原本營業項目的工作或休息時段進行討論,當然更少不了行政部分,包括尋求贊助經費或申請補助,以及演出售票的票務等等。基本上,整個流程並未脫離進劇場演出的模式,只不過特定空間演出的狀況較多,常會衍生許多枝節和需要關照的細節,尤其合作對象是「非劇場人」時,溝通方式是需要大幅調整的。

稻草人舞團繼2005-2006 年《府城舞蹈風情畫-南門城事件》戶外特定環境舞蹈演出之後,於2009 年起,正式啟動《足in》特定空間舞蹈創作展演系列,陸續在台南市InART Space 加力畫廊(2009)、高雄市豆皮文藝咖啡館(2009)、台南市文賢油漆工程行(2010)、台南市豆油間俱樂部(2010)、高雄市搗蛋藝術基地(2011)、台北市立美術館(2011)、台南安平樹屋(2011)、台南市B.B. ART(2013)、台北當代藝術館(2013)等非劇場形式的場所中演出,甚至一度延伸至台南市海安路街道與安平運河上。

上述的演出,我們定義出「以每位參與者獨特的足印,共同踏進這個多元豐富的創作領域為開端,於特殊建築空間或環境裡,把各自的創意集體釋放出來,將潛藏在內心的創作語言,透過肢體及跨領域型式發聲,讓創作過程共同在這個空間裡發生,進而開發更多元且獨特的舞蹈藝術創作及表演型態」的創作核心概念,串連所有曾經舞蹈的特定空間場域,並因應各個場地的特色、屬性與氛圍,作為內部文本的醞釀發想,使得每一檔製作都展現出迥異的面貌與觀看感受,而舞蹈在各種不同的建物場域裡,藉由美學想像,更進一步反映出每一空間獨有的身體圖像。

| FindBook |

有 7 項符合

足in.動與感之境遇:稻草人現代舞蹈團特定空間舞蹈創作演出的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 332 |

表演藝術 |

$ 357 |

表演藝術工作者 |

$ 369 |

中文書 |

$ 370 |

舞蹈 |

$ 370 |

Books |

$ 378 |

戲劇家 |

$ 378 |

藝術設計 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

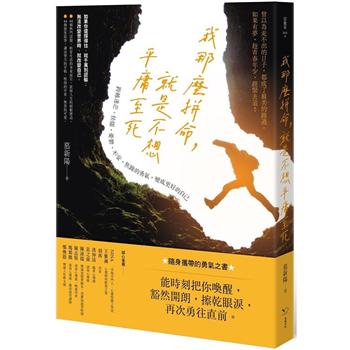

圖書名稱:足in.動與感之境遇:稻草人現代舞蹈團特定空間舞蹈創作演出

流動的觀賞過程,回憶與當下跳轉印象中,共鳴內在感動的詩意。

作者簡介:

◎古羅文君 Miru Xiumuyi

台灣泰雅族。稻草人現代舞蹈團團長暨製作人,跨領域當代藝術家暨獨立策展人。高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士。

2020年入選第五屆Pulima藝術節「mapalak tnbarah 路 折枝」策展團之一,於新竹縣尖石鄉梅花部落進行《歧路身林 The Body of Forking Paths》策展計畫。2019年撰寫並出版《足in‧動與感之境遇—稻草人現代舞團特定空間舞蹈創作演出》舞蹈專書。2018-19年國中小創意開發藝術課程教案連續獲文化部文化體驗專案補助。2018年獲文化部補助赴法國布瓦布榭暑期設計工作坊研習影像創作。2015年起以舞蹈概念及元素為基底的策展計畫陸續於國立臺北藝術大學關渡美術館(國藝會「策展人培力@美術館」專案)、高雄市立美術館(「創作論壇」專案)、臺南文化中心地下藝廊及戶外廣場、陽明大學藝空間、以及台南老爺行旅6798 Gallery、南港老爺行旅發表展覽。2014年蕭壠國際藝術村跨領域藝術類駐村藝術家。

2019年周書毅x稻草人現代舞蹈團x臺南藝術節之《臺南公園的身體地圖一百日行走》演出製作人;2008、2015年擔任稻草人舞團《月亮上的人─安徒生》、特定空間舞蹈劇場《Milky》(國藝會「第二、四屆表演藝術追求卓越」專案)演出製作人;2014年創作科技跨界舞蹈劇場《攣‧城》演出製作人;2010-2011年帶領舞團參與法國外亞維儂藝術節Festival d’Avignon Off演出;2009年起《足in─特定場域舞蹈創作展演》系列於古蹟、畫廊、咖啡館、廢墟、台南安平樹屋、台北當代藝術館發表之演出製作人。

章節試閱

◎

走出典型劇場

還記得十多年前,稻草人舞團剛從傳統舞蹈社團轉型,風格走向正式定位為現代舞創作,我以行政總監暨演出製作人的角色,與藝術總監暨編舞家的妹妹羅文瑾開始共同經營舞團。當時,台南尚無專業設備且舞台頂部設置絲瓜棚的黑盒子(Black Box)實驗劇場,或針對舞蹈演出的小型劇場,大部分的人對於表演場域的認知仍停留在文化中心演藝廳、活動中心禮堂,或是戶外臨時搭設數百人座位以上的鏡框式表演舞台。

轉型後的稻草人舞團,算是剛成立的現代舞團,而身為古城的台南市,民族舞或民間舞是最能符合當時所瀰漫的藝文氛圍...

走出典型劇場

還記得十多年前,稻草人舞團剛從傳統舞蹈社團轉型,風格走向正式定位為現代舞創作,我以行政總監暨演出製作人的角色,與藝術總監暨編舞家的妹妹羅文瑾開始共同經營舞團。當時,台南尚無專業設備且舞台頂部設置絲瓜棚的黑盒子(Black Box)實驗劇場,或針對舞蹈演出的小型劇場,大部分的人對於表演場域的認知仍停留在文化中心演藝廳、活動中心禮堂,或是戶外臨時搭設數百人座位以上的鏡框式表演舞台。

轉型後的稻草人舞團,算是剛成立的現代舞團,而身為古城的台南市,民族舞或民間舞是最能符合當時所瀰漫的藝文氛圍...

顯示全部內容

推薦序

◎

舞蹈不遠,就在你生活的城市之中,它不一定是在劇場,可能在你回家路上經過的某個地方。

我一直是個喜歡回望過去的人,所以當我一年多前聽見文君跟我分享寫這本書的想法時,我心中興奮不已,因為那絕對是一段回憶的旅程,她所將回憶的是舞蹈在台南城市中的足跡,那些地方也許是你曾經到訪之地,只是在某年某月某時曾經上演了一段舞蹈,用作品留下一段又一段身體與空間的故事。我心想,透過如此的回望,生命也許會從中找到曾經付出的意義,更相信文君能從書寫的過程中,找到未來前行的方向與動力!

我大約是在2006年第一次為稻草...

舞蹈不遠,就在你生活的城市之中,它不一定是在劇場,可能在你回家路上經過的某個地方。

我一直是個喜歡回望過去的人,所以當我一年多前聽見文君跟我分享寫這本書的想法時,我心中興奮不已,因為那絕對是一段回憶的旅程,她所將回憶的是舞蹈在台南城市中的足跡,那些地方也許是你曾經到訪之地,只是在某年某月某時曾經上演了一段舞蹈,用作品留下一段又一段身體與空間的故事。我心想,透過如此的回望,生命也許會從中找到曾經付出的意義,更相信文君能從書寫的過程中,找到未來前行的方向與動力!

我大約是在2006年第一次為稻草...

顯示全部內容

作者序

◎

這幾年稻草人舞團進入各個特定空間創作演出許多舞作,我以一個長期旁觀者並且是每次演出前第一個先體驗舞作的角色,除了製作面向的各種考量之外,也非常享受觀賞這些舞作所帶給我的感動與觸發,思考身體之於空間的關係。除了展演空間本身所帶出的文本想像之外,其實舞蹈專業裡亦存在著獨有的編舞空間學,例如從動作構成去分析編舞作品的拉邦舞譜Labanotation,便是以符號系統去記錄身體在空間和時間中的各種變化。有時候可以從動作分析的角度去解讀當代舞的編舞結構,但是非專業背景的一般觀眾該如何進階地去理解舞蹈肢體演繹出來的動...

這幾年稻草人舞團進入各個特定空間創作演出許多舞作,我以一個長期旁觀者並且是每次演出前第一個先體驗舞作的角色,除了製作面向的各種考量之外,也非常享受觀賞這些舞作所帶給我的感動與觸發,思考身體之於空間的關係。除了展演空間本身所帶出的文本想像之外,其實舞蹈專業裡亦存在著獨有的編舞空間學,例如從動作構成去分析編舞作品的拉邦舞譜Labanotation,便是以符號系統去記錄身體在空間和時間中的各種變化。有時候可以從動作分析的角度去解讀當代舞的編舞結構,但是非專業背景的一般觀眾該如何進階地去理解舞蹈肢體演繹出來的動...

顯示全部內容

目錄

◎

序

在城市起舞的時光筆記---周書毅

留下的存在足印---羅文瑾

稻草人現代舞團簡介

前言

從身體去創造空間

Step in...

說出自己的在場/不在場

舞蹈與日常空間的魔幻境遇

Site I

走出典型劇場

特定空間舞蹈創作起源

移動式觀看經驗

南門城事件─戶外特定環境舞蹈演出

借力使力的表演幻象

舞蹈與建築空間元素

Site II

足in・發生體的誕生

舞蹈對應日常空間

從發生轉為介入

豆油間─與建築裝置共舞

視覺與聽覺的交融

特定空間音樂的現場性

Site III

回歸初衷

樹屋─身體與空間記憶

終極原則:安全

限...

序

在城市起舞的時光筆記---周書毅

留下的存在足印---羅文瑾

稻草人現代舞團簡介

前言

從身體去創造空間

Step in...

說出自己的在場/不在場

舞蹈與日常空間的魔幻境遇

Site I

走出典型劇場

特定空間舞蹈創作起源

移動式觀看經驗

南門城事件─戶外特定環境舞蹈演出

借力使力的表演幻象

舞蹈與建築空間元素

Site II

足in・發生體的誕生

舞蹈對應日常空間

從發生轉為介入

豆油間─與建築裝置共舞

視覺與聽覺的交融

特定空間音樂的現場性

Site III

回歸初衷

樹屋─身體與空間記憶

終極原則:安全

限...

顯示全部內容

|