一個圈圈一個圈圈整齊緊挨著連成一體的「毛毛蟲」就像是孫爸一家人。孫爸知道他的孩子,可能永遠是不會變成蝴蝶的毛毛蟲,然而未來可以是什麼樣子呢?

對於五十多歲的孫中光而言,似乎所有的小丑牌都被他一個人抽光了似的,先是兩個兒子被診斷為重度自閉症、後來是太太罹患憂鬱症,最新的一張「鬼牌」,則是五年多前他自己被檢出罹患了肺癌……

面對自身及家庭重重艱困的考驗,他沒有失去鬥志、失去信心,仍一心為孩子們著想,不僅為自己的孩子,也為其他星兒們著想;不僅為自己家庭奮鬥,也領著其他家庭一起奮鬥,一起突破困境。

從社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會,到非愛不可星兒手作工作坊,十多名院生裡,多半是自閉症、腦性麻痺身心障礙的大孩子,協會除了安排各式復健課程,同時也是庇護工廠。因為曾經歷過斷炊的危機,讓孫中光思考如何能永續經營。他在好山好水的臺東,尋找自然純淨的農產品,與池上合作賣白米,一包賺十五元,孩子們在教保員帶領下,操作最簡單的包裝工作。有一年,他們賣了一萬五千多包白米,幫孩子們圓了去迪士尼樂園之夢,並與日本的心智障礙家庭交流。

工坊內有四分之三的孩子家庭是單親也是低收,這些孩子經過長時間相處,產生猶如手足般的情感,互相照顧,共伴家園的概念就在實務操作下誕生了。除了配合政府社會福利措施外,也可以自己聘請社工教保員,如此,未來不再靠人捐助而能自食其力。

希望藉由這本書,讓社會大眾知道,在後山有一群孩子正在努力,也希望這個模式能夠成功而使政府知道該怎麼輔導或訂定政策,讓各縣市都有一個共伴家園,讓家長的心情不再沉重。

本書特色

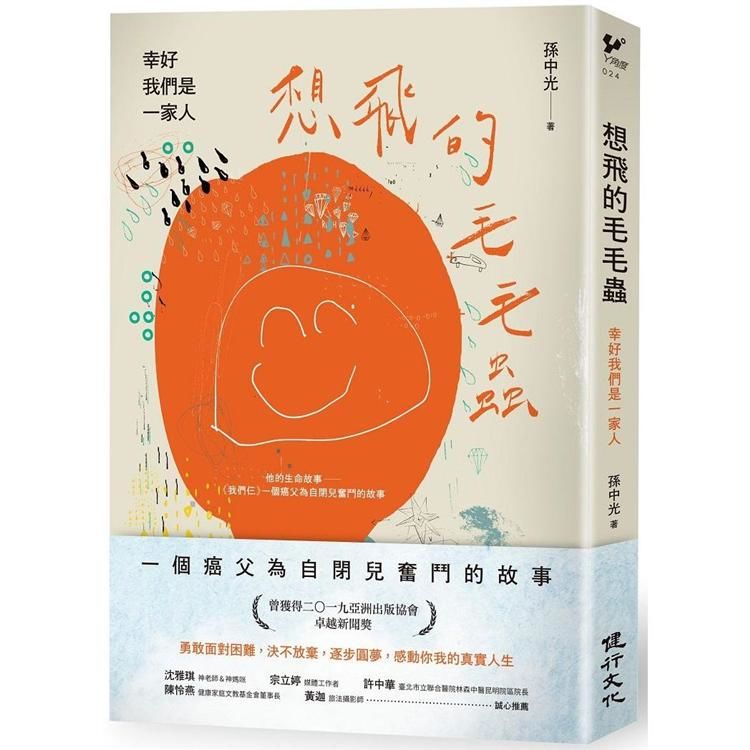

★ 他的生命故事——《我們仨》一個癌父為自閉兒奮鬥的故事,曾獲得二〇一九亞洲出版協會卓越新聞獎(SOPA)。

名人推薦

神老師&神媽咪 沈雅琪、媒體工作者 宗立婷、臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長 許中華、健康家庭文教基金會董事長 陳怜燕、旅法攝影師 黃迦 誠心推薦

似乎所有的苦都難不倒孫爸,強大的信念支撐著孫爸去對抗病魔和各種壓力,他讓我看見身為一個特殊兒爸爸的堅毅,他的努力讓我不斷的思考該給孩子什麼?如何給?——神老師&神媽咪 沈雅琪

孫中光並非咬緊牙關地忍受,反倒是笑看自己的苦難,憂心別人的未來。苦難讓孫爸體會到,他的生命是要「為了意義而活」,他四處奔走,推動偏鄉早療,他感動許多醫師、語言治療師、心理諮商師不遠千里持續來幫助這群在後山的孩子,他更想打造一個共伴家園,讓孩子們相互扶持一生。——媒體工作者 宗立婷

中光原是需要被幫助、被照顧的人,反而成為照顧、幫助他人的人,成為協助他人出脫困境的力量,他的人生歷程,為我們展現了心念對生命、身體的巨大影響。當人面對困厄時,心念可以消極也可以積極,中光一心扶助他人,這份清淨積極的善念,使他能夠接引更多的善緣,因此關懷協會發展越加穩定,更多星兒和家長們獲得協助,自身的疾病也得到控制,將所有的危難都反轉成了助力,十分令人敬佩!——臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長 許中華

沒有人喜歡苦難,為什麼憐憫人的上帝允許苦難發生呢?因為苦難使我們謙卑、苦難能擴張我們的愛、苦難引導我們倚靠神,此後,苦難不再是苦難,漸漸地,我們學會勝過環境,活出愛人如己、喜樂感恩的生命,而那就是藏在苦難背後最大的祝福。——健康家庭文教基金會董事長 陳怜燕

他渴望看到,有一天,這些自閉症的孩童能住在一起,互相扶持,有尊嚴地活下去,而不必被當成殘缺人士般關進療養院中。依這樣的理念而設,小作所變得像是孩子們共同經營的一家店,完全顛覆了我們對於身心障礙單位,總得愁苦不堪的那種刻版印象。——旅法攝影師 黃迦

| FindBook |

有 10 項符合

想飛的毛毛蟲:幸好我們是一家人的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 4 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:想飛的毛毛蟲:幸好我們是一家人

內容簡介

作者介紹

作者簡介

孫中光

五十多歲的孫中光,於二十六歲時因公職派任從老家高雄大寮到臺東,在國小任職。婚後兩個兒子相繼被診斷為重度自閉症,太太因而罹患重度憂鬱症,而他自己,右眼幾乎失明,仍得獨力挑起這個家,完全沒有時間怨懟沮喪。五年前,發現自己罹癌後,更浪費不起一分一秒。每次坐在診間等待看診時,他都在祈求:「老天再多給我時間,讓我去拚拚看!」

二〇一六年三月,他創立了社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會,二〇一七年四月成立非愛不可星兒手作工作坊,決心要陪伴這些孩子成長,讓星兒能靠自己工作,相互陪伴,以後天手足的共伴模式,協助星兒們自立,打造屬於孩子們自己的家園。

做為一對自閉症兒子的父親,十年來的每一天,他都「拚命」的在過。而他的故事——《我們仨》一個癌父為自閉兒奮鬥的故事,曾獲得二〇一九亞洲出版協會卓越新聞獎(SOPA)。

孫中光

五十多歲的孫中光,於二十六歲時因公職派任從老家高雄大寮到臺東,在國小任職。婚後兩個兒子相繼被診斷為重度自閉症,太太因而罹患重度憂鬱症,而他自己,右眼幾乎失明,仍得獨力挑起這個家,完全沒有時間怨懟沮喪。五年前,發現自己罹癌後,更浪費不起一分一秒。每次坐在診間等待看診時,他都在祈求:「老天再多給我時間,讓我去拚拚看!」

二〇一六年三月,他創立了社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會,二〇一七年四月成立非愛不可星兒手作工作坊,決心要陪伴這些孩子成長,讓星兒能靠自己工作,相互陪伴,以後天手足的共伴模式,協助星兒們自立,打造屬於孩子們自己的家園。

做為一對自閉症兒子的父親,十年來的每一天,他都「拚命」的在過。而他的故事——《我們仨》一個癌父為自閉兒奮鬥的故事,曾獲得二〇一九亞洲出版協會卓越新聞獎(SOPA)。

目錄

推薦序

給相同困境的特殊兒家庭的強大力量 沈雅琪

笑看苦難,懷抱未來 宗立婷

身心淨潔,與善相應 許中華

苦難是化了妝的祝福 陳怜燕

孫爸愛的瘋狂力量 黃迦

自序

在不斷的絕望中看見曙光

1.噢,我得了癌症!

2.我們的故事

3.為什麼是自閉症

4.戶籍外的家人

5.自閉症的治療

6.天使相助

7.小男孩會長大

8.自閉症患者能做什麼工作

9.為夢想努力

10.明天

給相同困境的特殊兒家庭的強大力量 沈雅琪

笑看苦難,懷抱未來 宗立婷

身心淨潔,與善相應 許中華

苦難是化了妝的祝福 陳怜燕

孫爸愛的瘋狂力量 黃迦

自序

在不斷的絕望中看見曙光

1.噢,我得了癌症!

2.我們的故事

3.為什麼是自閉症

4.戶籍外的家人

5.自閉症的治療

6.天使相助

7.小男孩會長大

8.自閉症患者能做什麼工作

9.為夢想努力

10.明天

序

推薦序

給相同困境的特殊兒家庭的強大力量

兩年前在偶然的機會下看到朋友訂了臺東的星願米,我也跟著訂了幾包,沒想到那米的口感超好,而且米是由中重度自閉症孩子們包裝的。我實在覺得好奇,心裡一直想要去看看這個小作所。

那年暑假的時候帶著妹妹去環島,經過臺東時臨時跟孫爸約,就那麼剛好,我要去小作所的那天孫爸不在沒能碰面,抵達「社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會」時我有點驚訝,因為那是一間很乾淨漂亮的房子,進到工作室裡,映入眼簾的,是非常乾淨的環境。遇上午休時間,我到的時候所有的孩子都趴在桌上休息,社工帶著我上樓參觀,每一個地方都乾乾淨淨、井然有序。午休結束,輔導員把要包裝的米放桌上後,從午睡中剛起來的孩子們好像啟動了電源,全部都動了起來。因為有幾個孩子請假、其中一個流鼻血無法工作,輔導員跟孩子們重新分配工作內容,花了很多時間解說,讓他們適應新的工作流程。

中重度的孩子沒辦法做複雜的工作,他們每個人都負責一個重複單一的流程。我看著他們每一個人專心的做著自己負責的工作,一個負責量米、一個負責把裝好的一袋一袋米抽真空後封起來,兩個負責最後的包裝,還有一個負責貼貼紙。輔導員告訴我因為訂購米的訂單不多,他們那天下午只需要再包裝幾包就夠了,可是在輔導員給他們的米裝完後,負責量米的孩子主動的起身去米袋中拿更多的米,輔導員告訴她已經夠了,不需要繼續裝了,但是孩子堅持在上班時間要工作,就像是打開開關的機器,停不下來。

其中一個孩子讓我印象非常深刻,他的身形非常巨大,我到的時候他正流著鼻血,看起來很難受。老師告訴我他沒辦法用口語表達和溝通,因為住得很遠,爸爸重病,每天早上家人載他到公車站,在孩子的身上掛著一個名牌,名牌上清楚的寫著姓名、聯絡電話和協會附近車站站名,公車司機看到他的名牌,會讓他在車站下車,再由輔導員去把孩子接到協會工作室來。輔導員讓我看了他的溝通書,這孩子只能透過一張一張的小圖片,來告訴輔導員他的感受。這孩子雖然沒有口語,但是工作很認真,輔導員要他上樓去休息,可是他看著大家要開始工作,一直不願意上樓。

在這個協會裡工作的都是中重度、多重障礙的孩子,親眼所見這群孩子工作很讓人驚訝,要訓練這群孩子能開心穩定工作真的不是一件簡單的事。這些孩子在離開學校後,很難找到可以安身的地方,孫爸幫孩子們找了這個舒適的環境,讓孩子們用自己的力量來賺取些微的收入,學習自力更生。孫爸自己有兩個重度自閉症的孩子、一眼全盲、罹患癌症、要在學校上班,還要處理小作所的訂單、寄送……一個人要承受這麼多的壓力和責任不容易,但是這兩年下來我沒有看到孫爸抱怨或放棄,口裡說的,心裡念的全都是小作所這群辛苦的孩子,帶著他們用自己工作存的錢去迪士尼圓夢,甚至有更遠大的夢想,有更多想要幫助這些孩子和家庭的計畫。

他常常強調捐款是一時的,讓這些孩子有一技之長可以養活自己,是長久的,讓這些孩子透過工作來養活自己,讓協會能維持下去,去照顧這些一般企業無法收容的中重度的孩子。似乎所有的苦都難不倒孫爸,強大的信念支撐著孫爸去對抗病魔和各種壓力,他讓我看見身為一個特殊兒爸爸的堅毅,他的努力讓我不斷的思考該給孩子什麼?如何給?

神老師&神媽咪 沈雅琪

推薦序

笑看苦難,懷抱未來

二○一八年的十一月,偶然看到網路媒體的一篇報導,形容孫中光是個抽到了人生四張鬼牌的人,而通常一副撲克牌頂多只有兩張鬼牌而已。

他的右眼因為先天性青光眼,只看得見微光,他罹患肺腺癌卻獨力照顧兩個重度自閉症的孩子,他還有一個苦於憂鬱症的妻子。乍看孫中光的人生,你真的會認為上帝對他開了一個很大,卻很不好笑的玩笑。

然而,第一次跟他聯絡,電話那頭,他的聲音聽起來卻很開朗,平鋪直敘自己與孩子的現況,不帶一絲苦情、怨懟。他提到協會幫助的那群慢飛天使,擔心他們未來進不了庇護工場,沒辦法養活自己,將會讓他們爸媽與家人永遠無法喘息。當時,孫中光還領有重大傷病卡,每半年得到醫院檢查一次,但他卻規畫了一大堆未來要想為這群孩子做到的事,「如果,上帝願意給我更多的時間。」他一直這樣說。

第一次走進孫中光的家,就被牆壁上的塗鴉跟地上的垃圾雜物塞滿視野,這些全都是兩個孩子的「傑作」。為了讓他們在家裡感受到充分的自由放鬆,任意揮灑,他撤掉了櫃子、椅子、茶几這些家具,也意味著撤掉了理想中對家庭該是什麼樣的堅持,苦難讓他打掉重練,用新的眼光看待孩子的不完美,徹底地翻轉了自己對人生所謂幸福美滿的定義。

照顧孩子的重擔,常壓得孫爸喘不過氣;而協會所遭遇到的難處,更是重中之重。這裡的孩子大多數都來自弱勢家庭,星兒的早療、後續的教育經費,甚至家庭生計的維持,在在都需要社會協助。但長久以來,他們並非只向外伸手,孫中光讓每個孩子都參與農產小作所的烘製、加工與包裝。一包星願米,從舀出、秤量到裝袋真空,每道程序都由一、二個孩子負責,仔細地、謹慎地、不讓任何一個錯誤產生,整個流程要花將近十分鐘才能完成,頂多賺個二十元。但他們就是堅持要這樣靠自己的雙手,一包米一包米地賣,一塊錢一塊錢地賺取生活津貼,證明自己靠自己的意義與價值。

那幾日的相處,我看到在孫中光跟孩子們生命中的苦難是如此真實,倘若這重擔是臨到了我,恐怕就動搖了我對上帝的信念與對生命的盼望。畢竟大多數人都認為,生活就是要追求快樂,我們決定什麼樣的條件會使我們快樂,然後窮極一生的努力去實現那些條件。然而,當苦難臨到,奪走了快樂的條件,苦難往往可能摧毀了人活下去的所有理由。

孫中光並非咬緊牙關地忍受,反倒是笑看自己的苦難,憂心別人的未來。苦難讓孫爸體會到,他的生命是要「為了意義而活」,他四處奔走,推動偏鄉早療,他感動許多醫師、語言治療師、心理諮商師不遠千里持續來幫助這群在後山的孩子,他更想打造一個共伴家園,讓孩子們相互扶持一生。他深知人生中有些事情是比自己的自由和快樂更重要,樂意為它犧牲個體的快樂時,個人才有了意義。

我也曾懷疑,像孫中光這樣飽受磨難、在別人眼中看為殘缺軟弱的人,怎麼能如此被上帝大大地使用呢?但他就是這樣順服地被上帝帶領著,一天的難處一天當就夠了。

二○一九年的十月,孫爸爸告訴我,他的重大傷病卡失效了,醫師告訴他,度過五年的觀察,只要每年追蹤一次就好,這消息真是最美好的禮物,也是彩虹的應許。

自序

在不斷的絕望中看見曙光

寫這本書時不知掉了多少眼淚,每一次的回首都好像是把已經癒合的傷口再一次撕開般的痛,感謝老天給了我兩個自閉兒,也給我不一樣的精采人生。

從八十六年底青光眼復發到八十八年底右眼幾乎完全失明,九十七年二月發現大兒子發展遲緩,開始跑醫院復健早療課程,在他兩歲半時確診為自閉症,隔年小兒子亦被確診為自閉症,又在同年孩子的母親因無法承受接連兩個孩子確診自閉症的事實引發重鬱症,一○三年十月二日罹患肺腺癌,為了規畫更遠的未來離開一手創辦的家長協會團體,一○四年九月與北部地區家長為了孩子們未來的希望集資創辦星光媽咪希望手作工坊,卻遇到了銷售瓶頸不得不宣告失敗……

如果問我痛不痛?我告訴你那絕對是身心靈幾乎無法承受的痛,痛到你真的會無法面對也無處可逃,難怪楊重源醫師說如果有人想不開的時候應該要聽聽或看看你的故事,我不知道現在若讓我再一次面對同樣的情形時,我還有勇氣與力氣跟絕望的困境直球對決嗎?

來到臺東也二十七年多了,坦白說雖然比二十七年前進步很多,但還是無法像西部那樣擁有較多資源及便捷的交通網絡。我常開玩笑地說,距離臺東最大的醫學中心不在高雄也不在花蓮而是在臺北,因為搭飛機一個半小時之內就可抵達,但是生活在這裡的人們又有多少人能負擔得起這樣昂貴的交通費呢?

對於特殊兒的早療環境,十年前我是如此形容,十年後還是一樣,「臺北是天,高雄是地,臺東則是地獄」。很無奈,如果你是醫師或專業人員,家人會讓你來到臺東定居嗎?會讓你的孩子到臺東接受教育嗎?

但我知道不能因此而向命運低頭,因為這關乎孩子的發展,在無數次往返臺東與高雄長庚早療途中,突然看到正在睡夢中孩子的笑容,這一笑似乎告訴我:把拔應該讓更多孩子一起笑。就這樣,孩子教會了我如何去分享這份愛。感謝我的孩子改變了我冰冷的心。

當內人重鬱症復發時,必須要一個人面對所有的事情,下班就是我一個人要面對三個人,好像身處在壓力鍋內,叫天天不應叫地地不理,上班是我逃避及喘息的地方,日子總要過下去,我若倒下去,他們怎麼辦呢?

當我發現肺腺癌時,孩子的媽卻重鬱症復發住院中,那個時候我好像三十多年前知名連續劇《星星知我心》劇中那位罹患胃癌的母親一樣,四處尋找孩子可以付託的地方,走筆至此那種痛又一下子湧上心頭,眼眶濕潤鼻頭酸,所幸呂秀蘭女士全家毫無猶豫接下照顧孩子的重擔,並要我安心治療,他們對我一家的恩情我十輩子都還不完。

當我在加護病房的那晚,遇到病友過世,當下讓我感到震撼與惶恐,人的生命竟然是如此脆弱,時間已經不是站在我這邊了,治療肺腺癌的那段期間,我一直反覆思考,萬一我走了,孩子怎麼辦?往哪裡去呢?如果臺東有人跟我一樣的遭遇,他的孩子怎麼辦呢?

早療只是這些孩子人生的起手式而已,離開校園後才是家長的重中之重。

因為執行的方向不同,於是離開一手所創的協會,先與家長們創立星光媽咪希望手作工坊想自食其力,但卻又再次跌倒,只得拍拍灰塵再站起來,成立臺灣自閉兒家庭關懷協會。

天無絕人之路,老天在臺東給了臺灣最好的米,於是在一些朋友、病友的幫忙下,成立了心智障礙者非愛不可手作工坊,主要是讓這些踏出校門的孩子可以靠自己分裝米來販售獲利。工坊內有四分之三的孩子家庭是單親也是低收,有幾位是住在山區內的偏鄉,這些孩子經過長時間的相處,產生猶如手足般的情感會互相照顧,就在他們身上我看到了一股希望。

如果有一天,父母走了,這些孩子交給家中健康手足照顧的話,對健康手足而言是件多麼不公平的事,這群孩子在工坊內相處下來比手足還要手足,於是我產生了後天手足的觀念,因為唯有這群後天手足才能一起手牽手,走向未來。

共伴家園的概念就在實務操作下誕生了,首先,我必須創造出這群孩子們的生產中心,讓中心成為孩子們的共同事業,然後再籌建他們的住宿場所,讓他們慢慢適應有一天父母不在時的日子。想想看,如果是我們一直陪著孩子,當有一天我們轉身前往下段旅程時,孩子們能夠承受得住這種衝擊嗎?如果讓他們慢慢適應獨立的生活是不是比較好呢?

除了配合政府社會福利措施外,也可以自己賺錢聘請社工教保員來照顧他們,如此,他們的生活品質是否更好,未來不再靠人捐助而能自食其力,互相照顧。

我曾說過,我不會寫教養的書籍,因為我只是家長不是專家,今天藉由這本書,讓社會大眾知道,在後山有一群孩子正在努力,也希望這個模式能夠成功而使政府知道該怎麼輔導或訂定政策,讓各縣市都有一個共伴家園,讓家長的心情不再沉重。

這一路走來,最感謝的是呂秀蘭女士,如果沒有他們一家就沒有我的故事了;感謝臺北榮民總醫院胸腔外科黃建勝醫師挽救了我的生命;感謝臺北市立聯合醫院昆明中醫院區許中華院長這幾年來對我身體的照顧;感謝馬偕醫院臺東分院楊重源醫師這十幾年來的陪伴與協助;特別感謝前臺東縣長夫人陳怜燕女士對我的愛與幫忙;感謝我所服務的臺東縣豐年國小張能發前校長及現任校長洪婉莉女士與總務主任陳瑞彬老師的體恤與包容,在職場上,您們是最有愛的長官,完全同理我的困境,這兩年多來協助我度過無數個挑戰。

更要感謝每一位幫助過我的朋友、同事、癌友及不知名的善心朋友們,我只能更堅強把握所剩的生命,完成此生的志業——共伴家園。

給相同困境的特殊兒家庭的強大力量

兩年前在偶然的機會下看到朋友訂了臺東的星願米,我也跟著訂了幾包,沒想到那米的口感超好,而且米是由中重度自閉症孩子們包裝的。我實在覺得好奇,心裡一直想要去看看這個小作所。

那年暑假的時候帶著妹妹去環島,經過臺東時臨時跟孫爸約,就那麼剛好,我要去小作所的那天孫爸不在沒能碰面,抵達「社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會」時我有點驚訝,因為那是一間很乾淨漂亮的房子,進到工作室裡,映入眼簾的,是非常乾淨的環境。遇上午休時間,我到的時候所有的孩子都趴在桌上休息,社工帶著我上樓參觀,每一個地方都乾乾淨淨、井然有序。午休結束,輔導員把要包裝的米放桌上後,從午睡中剛起來的孩子們好像啟動了電源,全部都動了起來。因為有幾個孩子請假、其中一個流鼻血無法工作,輔導員跟孩子們重新分配工作內容,花了很多時間解說,讓他們適應新的工作流程。

中重度的孩子沒辦法做複雜的工作,他們每個人都負責一個重複單一的流程。我看著他們每一個人專心的做著自己負責的工作,一個負責量米、一個負責把裝好的一袋一袋米抽真空後封起來,兩個負責最後的包裝,還有一個負責貼貼紙。輔導員告訴我因為訂購米的訂單不多,他們那天下午只需要再包裝幾包就夠了,可是在輔導員給他們的米裝完後,負責量米的孩子主動的起身去米袋中拿更多的米,輔導員告訴她已經夠了,不需要繼續裝了,但是孩子堅持在上班時間要工作,就像是打開開關的機器,停不下來。

其中一個孩子讓我印象非常深刻,他的身形非常巨大,我到的時候他正流著鼻血,看起來很難受。老師告訴我他沒辦法用口語表達和溝通,因為住得很遠,爸爸重病,每天早上家人載他到公車站,在孩子的身上掛著一個名牌,名牌上清楚的寫著姓名、聯絡電話和協會附近車站站名,公車司機看到他的名牌,會讓他在車站下車,再由輔導員去把孩子接到協會工作室來。輔導員讓我看了他的溝通書,這孩子只能透過一張一張的小圖片,來告訴輔導員他的感受。這孩子雖然沒有口語,但是工作很認真,輔導員要他上樓去休息,可是他看著大家要開始工作,一直不願意上樓。

在這個協會裡工作的都是中重度、多重障礙的孩子,親眼所見這群孩子工作很讓人驚訝,要訓練這群孩子能開心穩定工作真的不是一件簡單的事。這些孩子在離開學校後,很難找到可以安身的地方,孫爸幫孩子們找了這個舒適的環境,讓孩子們用自己的力量來賺取些微的收入,學習自力更生。孫爸自己有兩個重度自閉症的孩子、一眼全盲、罹患癌症、要在學校上班,還要處理小作所的訂單、寄送……一個人要承受這麼多的壓力和責任不容易,但是這兩年下來我沒有看到孫爸抱怨或放棄,口裡說的,心裡念的全都是小作所這群辛苦的孩子,帶著他們用自己工作存的錢去迪士尼圓夢,甚至有更遠大的夢想,有更多想要幫助這些孩子和家庭的計畫。

他常常強調捐款是一時的,讓這些孩子有一技之長可以養活自己,是長久的,讓這些孩子透過工作來養活自己,讓協會能維持下去,去照顧這些一般企業無法收容的中重度的孩子。似乎所有的苦都難不倒孫爸,強大的信念支撐著孫爸去對抗病魔和各種壓力,他讓我看見身為一個特殊兒爸爸的堅毅,他的努力讓我不斷的思考該給孩子什麼?如何給?

神老師&神媽咪 沈雅琪

推薦序

笑看苦難,懷抱未來

二○一八年的十一月,偶然看到網路媒體的一篇報導,形容孫中光是個抽到了人生四張鬼牌的人,而通常一副撲克牌頂多只有兩張鬼牌而已。

他的右眼因為先天性青光眼,只看得見微光,他罹患肺腺癌卻獨力照顧兩個重度自閉症的孩子,他還有一個苦於憂鬱症的妻子。乍看孫中光的人生,你真的會認為上帝對他開了一個很大,卻很不好笑的玩笑。

然而,第一次跟他聯絡,電話那頭,他的聲音聽起來卻很開朗,平鋪直敘自己與孩子的現況,不帶一絲苦情、怨懟。他提到協會幫助的那群慢飛天使,擔心他們未來進不了庇護工場,沒辦法養活自己,將會讓他們爸媽與家人永遠無法喘息。當時,孫中光還領有重大傷病卡,每半年得到醫院檢查一次,但他卻規畫了一大堆未來要想為這群孩子做到的事,「如果,上帝願意給我更多的時間。」他一直這樣說。

第一次走進孫中光的家,就被牆壁上的塗鴉跟地上的垃圾雜物塞滿視野,這些全都是兩個孩子的「傑作」。為了讓他們在家裡感受到充分的自由放鬆,任意揮灑,他撤掉了櫃子、椅子、茶几這些家具,也意味著撤掉了理想中對家庭該是什麼樣的堅持,苦難讓他打掉重練,用新的眼光看待孩子的不完美,徹底地翻轉了自己對人生所謂幸福美滿的定義。

照顧孩子的重擔,常壓得孫爸喘不過氣;而協會所遭遇到的難處,更是重中之重。這裡的孩子大多數都來自弱勢家庭,星兒的早療、後續的教育經費,甚至家庭生計的維持,在在都需要社會協助。但長久以來,他們並非只向外伸手,孫中光讓每個孩子都參與農產小作所的烘製、加工與包裝。一包星願米,從舀出、秤量到裝袋真空,每道程序都由一、二個孩子負責,仔細地、謹慎地、不讓任何一個錯誤產生,整個流程要花將近十分鐘才能完成,頂多賺個二十元。但他們就是堅持要這樣靠自己的雙手,一包米一包米地賣,一塊錢一塊錢地賺取生活津貼,證明自己靠自己的意義與價值。

那幾日的相處,我看到在孫中光跟孩子們生命中的苦難是如此真實,倘若這重擔是臨到了我,恐怕就動搖了我對上帝的信念與對生命的盼望。畢竟大多數人都認為,生活就是要追求快樂,我們決定什麼樣的條件會使我們快樂,然後窮極一生的努力去實現那些條件。然而,當苦難臨到,奪走了快樂的條件,苦難往往可能摧毀了人活下去的所有理由。

孫中光並非咬緊牙關地忍受,反倒是笑看自己的苦難,憂心別人的未來。苦難讓孫爸體會到,他的生命是要「為了意義而活」,他四處奔走,推動偏鄉早療,他感動許多醫師、語言治療師、心理諮商師不遠千里持續來幫助這群在後山的孩子,他更想打造一個共伴家園,讓孩子們相互扶持一生。他深知人生中有些事情是比自己的自由和快樂更重要,樂意為它犧牲個體的快樂時,個人才有了意義。

我也曾懷疑,像孫中光這樣飽受磨難、在別人眼中看為殘缺軟弱的人,怎麼能如此被上帝大大地使用呢?但他就是這樣順服地被上帝帶領著,一天的難處一天當就夠了。

二○一九年的十月,孫爸爸告訴我,他的重大傷病卡失效了,醫師告訴他,度過五年的觀察,只要每年追蹤一次就好,這消息真是最美好的禮物,也是彩虹的應許。

媒體工作者 宗立婷

自序

在不斷的絕望中看見曙光

寫這本書時不知掉了多少眼淚,每一次的回首都好像是把已經癒合的傷口再一次撕開般的痛,感謝老天給了我兩個自閉兒,也給我不一樣的精采人生。

從八十六年底青光眼復發到八十八年底右眼幾乎完全失明,九十七年二月發現大兒子發展遲緩,開始跑醫院復健早療課程,在他兩歲半時確診為自閉症,隔年小兒子亦被確診為自閉症,又在同年孩子的母親因無法承受接連兩個孩子確診自閉症的事實引發重鬱症,一○三年十月二日罹患肺腺癌,為了規畫更遠的未來離開一手創辦的家長協會團體,一○四年九月與北部地區家長為了孩子們未來的希望集資創辦星光媽咪希望手作工坊,卻遇到了銷售瓶頸不得不宣告失敗……

如果問我痛不痛?我告訴你那絕對是身心靈幾乎無法承受的痛,痛到你真的會無法面對也無處可逃,難怪楊重源醫師說如果有人想不開的時候應該要聽聽或看看你的故事,我不知道現在若讓我再一次面對同樣的情形時,我還有勇氣與力氣跟絕望的困境直球對決嗎?

來到臺東也二十七年多了,坦白說雖然比二十七年前進步很多,但還是無法像西部那樣擁有較多資源及便捷的交通網絡。我常開玩笑地說,距離臺東最大的醫學中心不在高雄也不在花蓮而是在臺北,因為搭飛機一個半小時之內就可抵達,但是生活在這裡的人們又有多少人能負擔得起這樣昂貴的交通費呢?

對於特殊兒的早療環境,十年前我是如此形容,十年後還是一樣,「臺北是天,高雄是地,臺東則是地獄」。很無奈,如果你是醫師或專業人員,家人會讓你來到臺東定居嗎?會讓你的孩子到臺東接受教育嗎?

但我知道不能因此而向命運低頭,因為這關乎孩子的發展,在無數次往返臺東與高雄長庚早療途中,突然看到正在睡夢中孩子的笑容,這一笑似乎告訴我:把拔應該讓更多孩子一起笑。就這樣,孩子教會了我如何去分享這份愛。感謝我的孩子改變了我冰冷的心。

當內人重鬱症復發時,必須要一個人面對所有的事情,下班就是我一個人要面對三個人,好像身處在壓力鍋內,叫天天不應叫地地不理,上班是我逃避及喘息的地方,日子總要過下去,我若倒下去,他們怎麼辦呢?

當我發現肺腺癌時,孩子的媽卻重鬱症復發住院中,那個時候我好像三十多年前知名連續劇《星星知我心》劇中那位罹患胃癌的母親一樣,四處尋找孩子可以付託的地方,走筆至此那種痛又一下子湧上心頭,眼眶濕潤鼻頭酸,所幸呂秀蘭女士全家毫無猶豫接下照顧孩子的重擔,並要我安心治療,他們對我一家的恩情我十輩子都還不完。

當我在加護病房的那晚,遇到病友過世,當下讓我感到震撼與惶恐,人的生命竟然是如此脆弱,時間已經不是站在我這邊了,治療肺腺癌的那段期間,我一直反覆思考,萬一我走了,孩子怎麼辦?往哪裡去呢?如果臺東有人跟我一樣的遭遇,他的孩子怎麼辦呢?

早療只是這些孩子人生的起手式而已,離開校園後才是家長的重中之重。

因為執行的方向不同,於是離開一手所創的協會,先與家長們創立星光媽咪希望手作工坊想自食其力,但卻又再次跌倒,只得拍拍灰塵再站起來,成立臺灣自閉兒家庭關懷協會。

天無絕人之路,老天在臺東給了臺灣最好的米,於是在一些朋友、病友的幫忙下,成立了心智障礙者非愛不可手作工坊,主要是讓這些踏出校門的孩子可以靠自己分裝米來販售獲利。工坊內有四分之三的孩子家庭是單親也是低收,有幾位是住在山區內的偏鄉,這些孩子經過長時間的相處,產生猶如手足般的情感會互相照顧,就在他們身上我看到了一股希望。

如果有一天,父母走了,這些孩子交給家中健康手足照顧的話,對健康手足而言是件多麼不公平的事,這群孩子在工坊內相處下來比手足還要手足,於是我產生了後天手足的觀念,因為唯有這群後天手足才能一起手牽手,走向未來。

共伴家園的概念就在實務操作下誕生了,首先,我必須創造出這群孩子們的生產中心,讓中心成為孩子們的共同事業,然後再籌建他們的住宿場所,讓他們慢慢適應有一天父母不在時的日子。想想看,如果是我們一直陪著孩子,當有一天我們轉身前往下段旅程時,孩子們能夠承受得住這種衝擊嗎?如果讓他們慢慢適應獨立的生活是不是比較好呢?

除了配合政府社會福利措施外,也可以自己賺錢聘請社工教保員來照顧他們,如此,他們的生活品質是否更好,未來不再靠人捐助而能自食其力,互相照顧。

我曾說過,我不會寫教養的書籍,因為我只是家長不是專家,今天藉由這本書,讓社會大眾知道,在後山有一群孩子正在努力,也希望這個模式能夠成功而使政府知道該怎麼輔導或訂定政策,讓各縣市都有一個共伴家園,讓家長的心情不再沉重。

這一路走來,最感謝的是呂秀蘭女士,如果沒有他們一家就沒有我的故事了;感謝臺北榮民總醫院胸腔外科黃建勝醫師挽救了我的生命;感謝臺北市立聯合醫院昆明中醫院區許中華院長這幾年來對我身體的照顧;感謝馬偕醫院臺東分院楊重源醫師這十幾年來的陪伴與協助;特別感謝前臺東縣長夫人陳怜燕女士對我的愛與幫忙;感謝我所服務的臺東縣豐年國小張能發前校長及現任校長洪婉莉女士與總務主任陳瑞彬老師的體恤與包容,在職場上,您們是最有愛的長官,完全同理我的困境,這兩年多來協助我度過無數個挑戰。

更要感謝每一位幫助過我的朋友、同事、癌友及不知名的善心朋友們,我只能更堅強把握所剩的生命,完成此生的志業——共伴家園。

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

| |||

|

|