| FindBook |

有 13 項符合

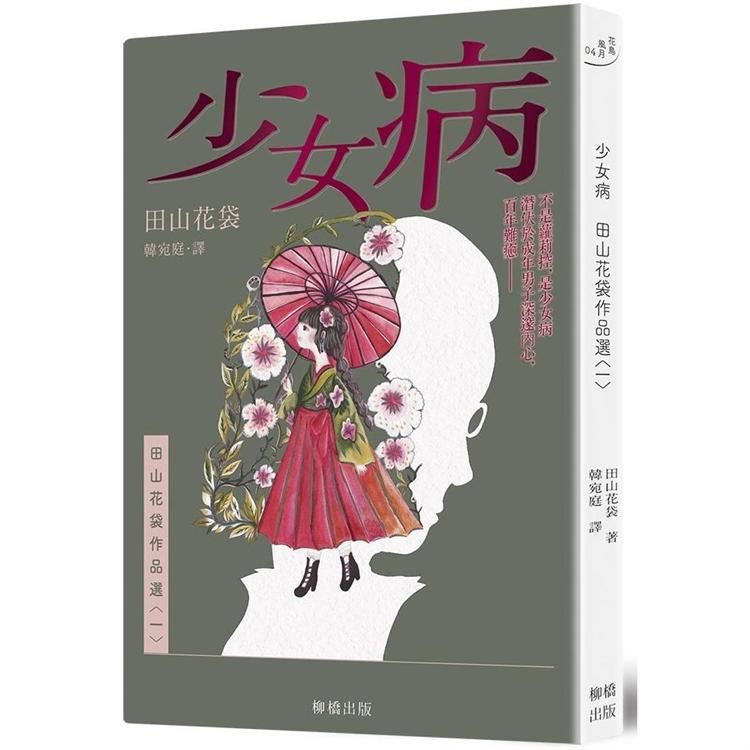

少女病:田山花袋作品選〈一〉的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

不是蘿莉控,而是少女病

潛伏於成年男子深邃內心,百年難癒

私小說開創者田山花袋,掏心書寫二十世紀第一部純愛小說

本書收錄兩篇日本自然主義文學的代表作,田山花袋的〈少女病〉與〈棉被〉,先後發表於一九〇七年,他大膽而露骨地描寫中年男子對於正值花樣年華的女孩的凝視與慾望,尤其〈棉被〉一篇,更被看成是作者本人的懺情錄。自我揭露與剖白的文學手法,刻劃出情感的斑斑血跡,使他成為日本文學「私小說」的第一人。

◆「少女萬歲!」

〈少女病〉與變態的始祖

屆齡四十的中年男編輯,無望出人頭地,每天過著庸庸碌碌、家與職場兩點一線的反覆日常。家中雖有結髮多年的妻子與可愛的稚兒,卻引不起他任何一點對生活的期待。他唯一的樂趣,就是在每天搭乘的現代化電車車廂中,眺望那些維新以來宛如新物種般的可愛女孩。他已沒有自信能招人喜愛,卻又暗藏被女孩靈動的眼眸鎖定的想望,為了維持知識分子的矜持,他的窺看甚至提煉出自己的主張。

「美麗的眼、美麗的手、美麗的髮,他率先想到,在這庸俗的世界裡,為何會有如此美麗的姑娘呢?她會成為誰的太太、被誰擁入懷中呢?男人深深感到可惜又遺憾,詛咒著未知的結婚之日。雪白的頸項、烏黑的秀髮、鶯褐色的緞帶,恰似銀魚的優美手指、鑲著寶石的金戒指——他乘著車廂擁擠與隔著玻璃之便,盡情欣賞那美麗的身姿。」

◆〈棉被〉底下,道貌岸然者的淚水

擁有家室的中年小說家,對女弟子湧出了難以抑制的旺盛愛欲,但身為師長以及監護者的他,有絕對不能踰越的白線。新時代的女性讓小說家目眩神迷,在理性與性慾之間游移迷走,時而對妻子大發雷霆。他嫉妒女弟子戀上的青年,同時也感受到自己的衰頹,終究他選擇的道路,能讓所有人得到幸福嗎?

「時雄沿著河堤走,腦中千頭萬緒。比起芳子的無情,他更痛恨自己的家庭如此淒涼。三十五、六歲的男女最常面臨的生活愁苦、事業上的煩惱,以及性慾上的不滿足,種種現況壓迫著他的身心。芳子是他乏善可陳的生活中綻放的一枝花朵,是他的精神糧食。有了芳子的美作為動力,他荒蕪的心田終於再次開出花朵,生鏽多時的鐘終於再次敲響。因為芳子,他才能重振旗鼓,如今卻得被迫回到從前那種寂寞荒涼的尋常生活……。」

作者簡介:

田山花袋

(1872-1930)

小說家,出生於群馬縣(當時為栃木縣)邑樂郡館林町,一八八六年全家一同遷居東京。初期創作漢詩、漢文,一八九一年起拜師尾崎紅葉,並發表處女作〈瓜田〉。開始正式發表作品之後,與國木田獨步與島崎藤村等文人結為好友。一八九九年進入博文館編輯部擔任校對,利用工作空檔持續進行創作。一九〇四年曾在日俄戰爭中擔任隨軍記者。

田山花袋早年的小說創作充滿浪漫主義色彩,後來受到西歐文學自然主義——特別是法國作家莫泊桑——的深刻影響,演化出自己的敘事語言及文學風格。一九〇七年五月,在雜誌《太陽》發表〈少女病〉,隨後又在《新小說》上發表〈棉被〉,兩篇小說皆描寫中年男子對年輕女孩的愛慕,以及抑藏於內心的情慾。〈棉被〉描寫已婚中年小說家與女弟子之間複雜糾結的感情,卷末男老師將臉埋進女孩使用過的棉被與睡袍上放聲痛哭,這樣的描寫對當時的文壇帶來劇烈的衝擊。

此後,田山花袋與島崎藤村的創作便被稱為「自然主義派」小說,是現代文學「私小說」流派的先驅。田山花袋除了書寫小說外,也創作眾多文字優美的旅行散文,例如《日本一周》及《山水小話》。他還側寫明治維新以降,及至大正摩登的東京表裏面貌,以及自身與文壇文友交遊種種,集結為《東京三十年》。代表作有《棉被》與《鄉下教師》等多部。思想家柄谷行人稱田山花袋為日本近代文學第一個描寫「性」的作家。

譯者簡介:

韓宛庭

東吳大學日文系畢,曾任出版社編輯,現為專職譯者。熱愛故事,多貓家庭。近期譯有小說類《櫻風堂書店奇蹟物語2串起星星的手》、《刑警家的孩子》;人文類《日本的洋食》、《文士風月錄》。聯絡信箱:niwa0210@gmail.com

封面剪紙創作

李恩

喜歡剪紙,用剪紙做繪本。喜歡繪畫,用繪畫寫情詩。

在自己的小世界裡向外發出訊息。

山手線早上七點二十分的上行列車,發出地鳴通過代代木電車停靠站的懸崖下方時,男人正心無旁騖地走過千駄谷的農田。男人沒有一天不經過這條路,下雨的日子拖著長靴走過泥濘淤積的田間小徑,颳風的早晨斜戴著帽子遮擋沙塵,沿途的家家戶戶遠遠望去就認得他的身影,還有軍官太太如此搖醒春眠不覺曉的丈夫:「那個人已經過去了,出勤要遲到啦。」

距今兩個月前,男人現身田間小徑,隨著城郊土地開發,新房子蓋在遠方的森林角落,也蓋在城邊的山丘上,有些是少將的宅邸,有些是公司老闆的豪宅,這些大屋子從武藏野風情尚存的高大櫟樹林間探...

〈棉被〉

|