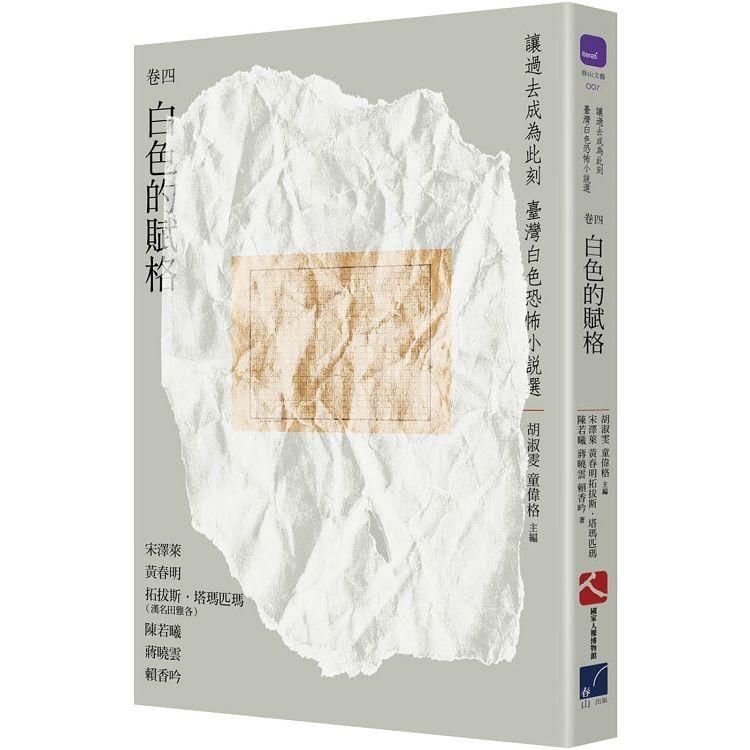

導讀

白色的賦格

又是暮色將至之時,島國紛紛擾擾之際,他不知道該說什麼,也不想說什麼。原來,生命結束的情景是這樣,他竟然真的經歷了,阿君,真的與他分離了。叩,叩,這次來的是主治醫生,他們站定,鞠躬,近床檢視病人狀態,抬頭看看牆上時鐘,如此記下了時間,然後,他們說:「請節哀。」再度鞠個躬,出去了。-賴香吟,〈暮色將至〉

《讓過去成為此刻》最終卷,共收錄六篇小說。以全書各卷中,最小的篇幅構成,本卷嘗試最大限度地,涵蓋從一九六○年代末,直到二十一世紀初的現場敘事︱這個時間跨度,是相當於臺灣戒嚴年代總長的,另一個「近半世紀」。我們盼望這組對位關係,能簡要呈現「白色恐怖」做為主題,如何已從再現歷史現場,再更長程地延異、且更複雜地發展於臺灣小說書寫中。

也就是說,一方面我們可知,白色恐怖時期裡,大規模逮捕與鎮壓行動,是以一九五○年代為高峰,然而,威權政府從此建制的治理邏輯,更長效地顯現在社會日常生活中,且也一定程度地,成就了一九六○年代以降,臺灣工業化與現代化的發展方式:簡單說來,這是一種在冷戰框架下,受美援扶持之各國間,普遍常見的威權資本主義模式。另一方面,這種治理邏輯在臺灣,也不可能僅因一九九一年,國民大會宣告廢止《動員戡亂時期臨時條款》伊刻,就同步獲致解構。我們已知:長年封印於生活共同體內部的意識形態,既不易簡單更動,舊式威權思維,亦會隨著政權轉移,而貌離神合地,在政治運作中因襲。總體說來,就治理邏輯而言,一個如哲學家高橋哲哉所言的,以刻意徵別成員、布置階級差距而創建的「犧牲體系」,從來,就存在於我們的社會之中。

於是,本卷所選作品,關注遭權力系統,徵別為體系底層、或邊緣存在之人。他們包括:農民,工人,原住民,政治上偵防的思想者或常民,以及未搭上權力新班車的昔日反對運動者。這些「非常國民」的思維與見歷,驗證了我們視作常態、著毋庸議的社會生活方式,可能,只是未被揭曉的向來異常。

關於農民。多年以後,在鄉土文學論戰硝煙盡去,卻未有論點足堪平議的此刻,宋澤萊的〈糶穀日記〉,成為臺灣鄉土文學自身,最豐厚的在場證明之一。小說留影一九七○年代,電視布袋戲偶「被講國語」的某年初夏,以騙榖事件為主軸,複現在犧牲體系底層位址,臺灣農村以其體質傷損,供養社會朝工業化發展的實況。田賦、官方農政,與資本市場機制,織錯成對重言諾的農民而言,比國語還難懂萬倍的交換法則。受了騙的打牛湳村人無處投訴,只得吞忍比「做牛做馬來拖磨」、「榖拋海底再撈出」還大的不甘,埋首不聽遠城風聲,自在原鄉日曝雨淋裡,噤聲找活路。

在城裡鐵工廠,打牛湳子弟李金河,以一根斷指受賠五萬(約當季萬餘斤榖的產地糶價),引起鄉親苦澀的豔羨;在城市叉路口,黃春明〈蘋果的滋味〉裡的江阿發,則以一雙斷腿,為一家七口換來聖寵。南部子弟江阿發,北上「碰運氣」,繭居城郊違建矮屋裡,日日騎腳踏車,進城賣苦勞。若不在是日,經美軍上校的轎車搶道一撞,阿發無緣窺見原來,在對原鄉父老而言,已然高蹈的城市再更其上,猶有指配勢運的更強能所在。潔白病房裡,一家人「帶著怯怕的一下一下此起彼落」地啃蘋果(一顆可換四斤米),響語著阿發那無名而喑啞的幼女,即將被「送到美國去讀書」的強運。

在那處名貴山頭,「白宮」般的醫院裡,阿發的無名幼女蒙寵;拓拔斯.塔瑪匹瑪(田雅各)〈尋找名字〉裡的原住民父老,則在雨裡尋徑上中山樓,表達回復原名的訴願。以二部敘事,小說一面回顧「短短數十年內」,「我」之父祖六改族名、兩更姓氏的名稱變異史,另一方面,則以一九九○年代,原住民正名運動的抗爭現場其一,「我」陪祖父闖關所歷,直陳對原民父老而言,「同胞」的實義:祖父銘感非原民青年的無私幫助,「稱讚他們才是真正的臺灣同胞」;對怒責、恥笑請願者的原民國大代表,「我」則表達了由衷不屑︱依靠警方保護的他們,使「我」明瞭,「卑微的人永遠挺不起腰來」,而那幢兀立封鎖線後的名樓,只令請願者深感可恥。

在陳若曦的〈老人〉裡,一位無有名姓的「臺灣同胞」,則從又一「鎮暴」現場脫身,刻正睜開沉重雙眼,回顧自己,如何從嘉南平原上的燠熱故鄉,抵達一九七六年,在天安門悼念周恩來的料峭早春。老人一生,複現一位左翼理想主義者,對集體福祉的無私追求,以及終爾無言的空望。做為臺共黨員,老人在二二八事件之後別離妻女,順利去向新中國。以為終歸烏托邦的老人,僅為不斷運動、一再鬥爭的黨國層峰,提供了一名極易辨識的「內奸」:從來未經當權認納,也就一生無處是為家園。如是,當只接見過老人一回、卻令老人終身銘感知遇的總理,故逝為可訪的近即,老人前去致意,也致哀無論在哪方的歷史裡,都將落實為陌異者的自己。

與上述陌異者互成鏡像,在蔣曉雲的〈回家〉裡,「外省人」楊敬遠在歷四十多年的阻隔後,終於從臺北,返回湖南故鄉。是時,他已因據說曾「簽名保舉了個共產黨」,赴綠島感訓二十五年,也出獄了十多年。臺灣社會朝工業化發展的過程,他既未親歷,解嚴前後的社會轉型,亦只使已如驚弓之鳥的他,感覺更大惶恐。年逾七十的他心底,「只剩下返鄉一念保住的一口元氣」;縱然他知悉,昔時家園早已片瓦不存。各據一九八七年,兩岸重啟接觸的此後與之前,〈回家〉賦格〈老人〉的悲劇原型,也以相似溫煦,寄存兩位日與長安皆不見的老人,在晦暗世途裡,確切保有的個人尊嚴。

越過解嚴,越過終止「動員戡亂」,總統直選,與第一次政黨輪替等關鍵時間點,賴香吟的〈暮色將至〉,題記新世紀,臺北的某個年末初冬。小說彷彿將昔往以來,臺灣歷史裡無數火焚年代,皆予以冷卻、收摺,對位倒轉為新驗式的既視:一個人在感到「寒氣教人還不太習慣」的同時,卻也惘惘知覺,「時間有限得可怕」的矛盾時刻。彷彿,人之有生,並不足夠常習、並深切明瞭宏觀歷史裡重複的嚴峻。於是,小說中,那相對於前述〈老人〉與〈回家〉裡,陌異老者的終局而言,顯得早臨的阿君之死,腹語了在場凝視既視的絕不容易;而相對於那些將被歷史永遠銘記的、為理想而獻身的壯烈場景,在安寧病房,林桑對同伴之死的孤自新驗,也說明了有生者,記憶不被記憶者的艱難責任。

重新對時:讓既視的成為新驗;讓不被記憶者,在場逼視集體記憶的限度。這可以是小說書寫最珍重的目的論之一,也誠然,是小說選《讓過去成為此刻》全書的重要意向之一。在當下閱讀此書,原因無它,只因也許,如策蘭詩句所揭︱「是時候了」,我們為自己察驗是否,「時間動盪有顆跳躍的心」。

童偉格