試讀篇章一

序

汪暉

樣板戲是文化大革命留下的最為重要的文化遺產。在政治上全面否定「文革」的時代,要求禁演樣板戲的訴求也曾此起彼伏,但樣板戲並沒有隨同這一時代流行的其他文化樣式逐漸式微,相反,從頂尖藝術家的翻唱、改編到普通百姓的喜聞樂見、張口就來,樣板戲已經成為現代中國戲劇、音樂、舞蹈和表演的經典樣式和保留劇目。不僅是適應時代趣味的影視改編(如徐克導演的《智取威虎山》)流行海內外,甚至中國京劇院的保留劇目《紅燈記》也可能跨越海峽,以「原汁原味」的形式,在完全不同的觀眾群落中產生轟動。在革命浪潮消退的年代,樣板戲到底憑藉什麼力量實現這一時代性的「穿越」?

有關「文化大革命」研究通常集中於政治領域,從上層政治到單位政治,從群眾運動到派性鬥爭,從京滬中心到全國各地方,相關研究汗牛充棟,其中關於權力鬥爭、派性鬥爭及暴力問題的研究占據了很大部分,而「文化大革命的文化」這一命題卻很少涉及。這一點說來並不奇怪:20世紀七十年代後期以降,人們對「文化大革命」的基本印象便是文化破壞,「文革」時期發生的「破四舊」運動和對許多知識分子及其著述的批判就是這一印象的注釋。大約二十年前,芭芭拉.米特勒(Barbara Mittler)博士在海德堡大學組織一場有關「文化大革命的文化」研討會,我也應邀出席。與會者從音樂、戲劇、宣傳隊、宣傳畫等等不同方面展開探討,內容之豐富、氣氛之熱烈與矛盾,至今記憶猶新。海德堡會議之後,我回到柏林高等研究院,恰逢一位中國文學專家來訪,把酒之間,他有些責怪地對我說:「你為什麼去海德堡參加『文化大革命的文化』討論會?『文革』有什麼文化?設定這個主題的動機是什麼?」他這一連串的追問給我留下深刻印象。十二年後,米特勒教授於2012年出版了《一場連續的革命:理解文革文化》(A Continuous Revolution: Making Sense of Cultural Revolution Culture, Cambridge: Harvard University Asia Center, 2012)一書,其副標題Making Sense of Cultural Revolution Culture 說明她對這一主題面對的挑戰有清晰的了解。2017年,彭麗君(Pang Laikwan)教授出版《複製的藝術:文革期間的文化生產及實踐》(The Art of Cloning: Creative Production During China’s Cultural Revolution, Verso, 2017),探索了文化大革命時期的另類自由、創造及多樣性空間。這兩部著作問世後都得到了學術界的積極評價,標誌著人們對於「文革文化」的研究已經不那麼大驚小怪。

「文化革命的文化」這一命題為理解文化大革命提供了一個獨特的角度,但究竟如何理解「文化革命的文化」?張晴灩的著作以樣板戲為中心,探討「文化革命的最新形式」,對這一問題做出了深入細緻的回答。作者從廣闊的歷史縱深出發,綜合文本與舞台表現,及各種衍生形式,透過具體人物的生平軌跡和藝術道路,鉤稽、描述和探究樣板戲的內容與形式及其演變。除了歷史資料,作者也盡可能對倖存的當事人進行追蹤採訪,力求對台上台下、台前幕後的故事有較為全面的把握。作者不是從「戲」的概念入手理解樣板戲,而是將其理解為「戲劇作品」,進而將不同的藝術因素的綜合與創造理解為文化革命的形式探索,打開了理解樣板戲及其時代的契機,為重新解釋「文化大革命的文化」乃至文化大革命本身提供了新的視野。

從晚清新學傳布到五四新文化運動,從抗戰時代的文化救亡運動到文化大革命,文化與政治的關係貫穿了這個革命世紀,而賦予這一關係以何種形式也是文化革命和革命文化持續探索的主題。張晴灩將樣板戲定位為20世紀持續的文化革命的最新形式,是綜合了音樂、戲劇、戲曲、舞台造型、文學乃至哲學、歷史和宇宙觀等等方面的近代變革因素的嶄新創造,是通過文化這一範疇重塑政治與歷史的嘗試。儘管她的研究側重於形式上的繼承與創新,但正如晚清至「五四」對於白話文這一形式的宣導,抗日戰爭時期對於「民間形式」和「民族形式」的重新發現一樣,形式上的每一次創新都與創生新的政治有著密切的關係。反過來說,離開了對於文化革命的形式的探究,也不能真正理解文化革命本身。因此,這本著作對於破舊立新、土洋結合、洋為中用、推陳出新等文化革命中耳熟能詳的命題的探索也並不僅僅局限於樣板戲本身。作者通過對江青、沈知白、于會泳及眾多歷史人物及其藝術實踐的分析追蹤,將這些命題落實在具體生動的創作過程和藝術呈現之中,並始終聯繫政治的和歷史的變遷探索其內涵。在作者的筆下,「文化革命的最新形式」所包含的內在矛盾和未完成性,以及創作者在歷史進程中的命運浮沉,也是理解20世紀中國及其文化革命不可或缺的路徑之一。

張晴灩將樣板戲理解為中國傳統的「聲詩」在20世紀文化革命中的演化,並將近代京劇革命視為從「禮樂革命」向「革命禮樂」的過渡。除了強調這一進程中音樂與戲劇的結合、戲曲與歌劇的綜合等等形式因素之外,也在暗示文化革命的最新形式是對於「新禮樂」或「革命禮樂」的探索。「禮樂」是一種動態的關係模式,是在人的行動和交往關係中形成的秩序,而「革命禮樂」致力的就是在打破舊秩序之後對於新世界、新人及其倫理/政治秩序的創造。「春風楊柳萬千條,六億神州盡舜堯」或許便是對於一個革命禮樂世界的憧憬。在這個世界中,普及與提高的辯證關係得以實現,精英與大眾的藩籬得以打破,每一個勞動者在投身生產和工作的同時,也能夠成為思想者、藝術實踐的參與者和創造者。在文化革命中,這一動機滲透在不同形式的嘗試和實踐之中,例如讓普通的農民、工人、士兵和學生不但直接參與政治生活,而且擔任國家領導者;又如讓田間地頭、車間廠礦的勞動者們與機關幹部、大中學生一起「學哲學、用哲學」;如同歐洲哲學家所說,人人都成為「哲學家」的嘗試不免有點兒可笑,但讓哲學回歸日常生活世界其實是一個從未實現的古老理想。這或許是一次幼稚的和失敗的預演,但幼稚和失敗並不構成對於這一理想本身的否定。在所有文化革命的新形式中,樣板戲是成就最高的「最新形式」,不僅其音樂、腔詞、舞台、人物設計、道具、形體等等精益求精,而且舞台上下、台前幕後有機互動,形成了一場規模空前的參與性表演。在文革政治式微並在政治上被徹底否定之際,「革命禮樂」未能改造世界,但樣板戲的聲調腔詞卻依然回蕩在舞台上下。

如果「文革」是20世紀「最後一場革命」,那麼,這場被命名為「文化革命」的「文化」就勢必成為「文革研究」無法繞開的關鍵環節。「文革」的「文化」不僅是高度政治性的,而且其形式創新也服從於創造新政治或啟動新政治的動機。在「文革」失敗的語境中,如何理解樣板戲的成功和文革政治的挫敗?如何解釋其形式創新及其當代影響?張晴灩對於「文化革命的最新形式」的研究為我們接近和理解這些問題提供了十分難得的路徑。

2020年6月21日

試讀篇章二

自序

張晴灩

我是杭州人,生於八十年代初。兒時去外婆家玩,家裡的收音機播放最多的,是越劇《碧玉簪》的選段。老婆子為兒子、兒媳勸和,唱的是「手心手背都是肉」。這唱段和外婆聽戲的樣子,有時會一起突然「跳」出來,尤其是在外婆去世後的這幾年。

九十年代,我上中學時,流行在飯店唱卡拉OK,一包廂的食客沒吃幾口就開始點歌。我會的大多是港台抒情歌曲,大人點的歌裡頭,有不少是革命歌曲,也有《沙家浜》、《紅燈記》――「樣板戲」這個詞,就是那陣子聽說的。那段慢板「風聲緊雨意濃天低雲暗」的拖腔太長,母親唱著唱著,聲音就開始抖。但即便是調子已經跑到九霄雲外了,她也會堅持「抖」到電視螢幕上的最後一個字幕由白變藍。

來北京念書後,因為學習戲劇專業的緣故,在長安大戲院「蹭」了不少戲曲。世紀之交的戲曲演出大都沒有商業票房,檢票員常常是擺擺樣子的,所以戲劇學院的學生偶爾會假裝有票,趁人多長驅直入。印象比較深的有崑曲《牡丹亭》和南戲《張協狀元》。那會兒我不喜歡京劇、梆子等北方曲藝,對戲曲現代戲更毫無興趣。

2012年,我進入清華大學攻讀博士學位,也開始接觸一些當代史料,並做了一些採訪。回過頭再去聽那些唱段,心情很不一樣。有一次,我在網上發現一段影像:《海港》電影中方海珍的扮演者、已故的藝術家李麗芳在京劇交響會上演唱《海港.忠於人民忠於黨》。那是樣板戲裡頭難度最大的唱段之一。年近七旬的李麗芳身患癌症,在化療期間登台,之後不久離開人世,是為絕唱。她一襲綠衣,矗立在中西混編的樂隊中間,一腔一詞、一舉一動,彷彿穿越時空而來。她的聲音略帶嘶啞,但氣息穩得出奇。劇中的唱詞早就失去了政治語境,而她的表演,仍在鍥而不捨地示範著英雄人物。看著看著,淚水猝不及防……

視頻中的京劇唱段為何令我激動?前思後想,不得其解。這令我十分好奇毛澤東時代的政治和藝術的關係。「藝術的手法是事物的『陌生化』手法,是複雜化形式的手法,它增加了感受的難度和時延。」樣板戲誕生至今,已過五十載。在藝術形式和歷史變遷共同造成的「難度和時延」中,千錘百煉的唱腔傳達出了「陌生化效果」。複雜的音樂形式越過今時今日的流行文化,擊中了我的心靈,再將我推向散落各處的文革史料……

通過研究,我逐漸明白了樣板戲用「成套唱腔」樹立英雄人物形象的原理。可即便知道了這些,每次點開那個視頻,京胡的「過門」一響,我心頭又會湧起最初的共鳴。

伴隨檔案的解密,一切終將水落石出。這本書,是我作為一個「後來人」,看到、聽說、思考過的人和事。

2020年6月9日

| FindBook |

有 4 項符合

樣板戲—文化革命及其最新形式的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

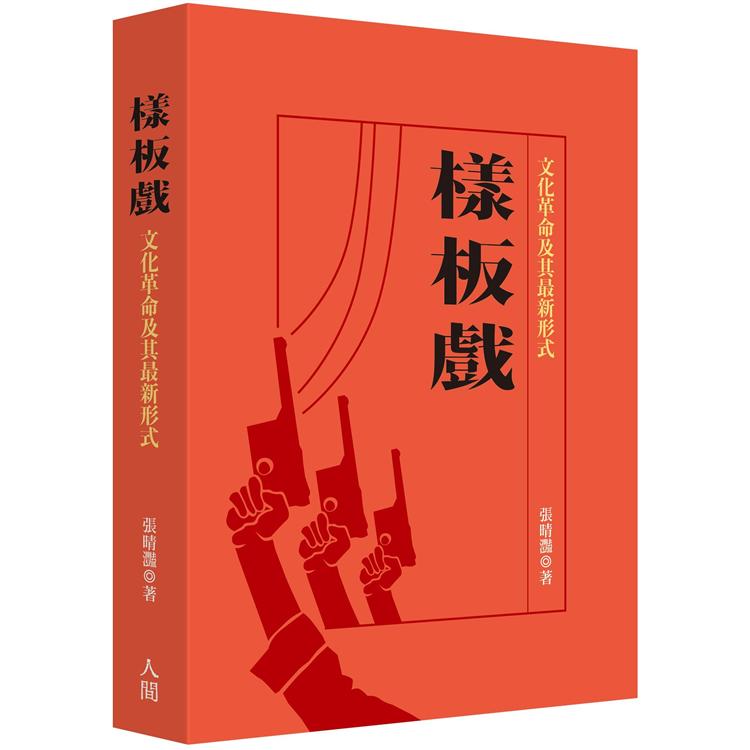

圖書名稱:樣板戲—文化革命及其最新形式

文化大革命究竟有沒有創造出文化?這個問題似乎永遠處於無休止的爭辯之中。本書以千錘百煉的樣板戲為中心,追溯文化大革命的文化,探討文化革命的最新形式。作者將樣板戲理解為中國傳統的「聲詩」在20世紀文化革命中的演化,並將近代京劇革命視為從「禮樂革命」向「革命禮樂」的過渡。從廣闊的歷史縱深出發,綜合文本與舞台表現,及各種衍生形式,透過具體人物的生平軌跡和藝術道路,鉤稽、描述和探究樣板戲的內容與形式及其演變。

在文革政治被徹底否定之際,「革命禮樂」未能改造世界,但樣板戲的聲調腔詞卻依然回蕩在五湖四海、舞台上下……

作者簡介:

張晴灩

女,浙江杭州人。

戲劇戲曲學碩士(外國戲劇方向),媒體藝術碩士(紀錄片方向),中國語言文學博士(現當代文學方向)。

論文發表:〈舞台上的法國大革命〉、〈平民/貴族:《大將軍寇流蘭》的演出〉、〈新舊更迭中的聲辭關係〉、〈「觀演」的誕生〉、〈《摩西五經》裡的婦女〉等,見於《文藝理論與批評》、《戲劇》、《讀書》、《現代中文學刊》等。

劇本翻譯:〔英〕J‧沃滕著《人贓俱獲》(Joe Orton. Loot)、〔俄〕亞歷山大‧加林著《選美大賽》(Alexander Galin. The Competition)、〔德〕海納‧米勒著《哈姆雷特機器》(Heiner Müller. The Hamletmachine)。

章節試閱

試讀篇章一

序

汪暉

樣板戲是文化大革命留下的最為重要的文化遺產。在政治上全面否定「文革」的時代,要求禁演樣板戲的訴求也曾此起彼伏,但樣板戲並沒有隨同這一時代流行的其他文化樣式逐漸式微,相反,從頂尖藝術家的翻唱、改編到普通百姓的喜聞樂見、張口就來,樣板戲已經成為現代中國戲劇、音樂、舞蹈和表演的經典樣式和保留劇目。不僅是適應時代趣味的影視改編(如徐克導演的《智取威虎山》)流行海內外,甚至中國京劇院的保留劇目《紅燈記》也可能跨越海峽,以「原汁原味」的形式,在完全不同的觀眾群落中產生轟動。在革命浪...

序

汪暉

樣板戲是文化大革命留下的最為重要的文化遺產。在政治上全面否定「文革」的時代,要求禁演樣板戲的訴求也曾此起彼伏,但樣板戲並沒有隨同這一時代流行的其他文化樣式逐漸式微,相反,從頂尖藝術家的翻唱、改編到普通百姓的喜聞樂見、張口就來,樣板戲已經成為現代中國戲劇、音樂、舞蹈和表演的經典樣式和保留劇目。不僅是適應時代趣味的影視改編(如徐克導演的《智取威虎山》)流行海內外,甚至中國京劇院的保留劇目《紅燈記》也可能跨越海峽,以「原汁原味」的形式,在完全不同的觀眾群落中產生轟動。在革命浪...

顯示全部內容

目錄

序/汪暉

自序

導論

一、定義:音樂戲劇作品

二、樣板的「亮相」:京劇革命

三、樣板的成型:從「禮樂革命」到「革命禮樂」

四、文化革命研究和樣板戲研究之對觀

五、史料來源和論述框架

【第一章】漫長的文化革命及其過渡形式

一、歌劇民族化和舊劇現代化:從一段家事說起

二、20世紀三十年代的革命女性――從上海到延安

三、舊劇革命和民族形式

【第二章】文化革命及其「樣板」的誕生

第一節 古為今用:柯慶施、周恩來和江青的聯合

一、立「花」破「雅」:清官戲的興衰

二、「大寫十三年」:文化革命的南北轉戰

...

自序

導論

一、定義:音樂戲劇作品

二、樣板的「亮相」:京劇革命

三、樣板的成型:從「禮樂革命」到「革命禮樂」

四、文化革命研究和樣板戲研究之對觀

五、史料來源和論述框架

【第一章】漫長的文化革命及其過渡形式

一、歌劇民族化和舊劇現代化:從一段家事說起

二、20世紀三十年代的革命女性――從上海到延安

三、舊劇革命和民族形式

【第二章】文化革命及其「樣板」的誕生

第一節 古為今用:柯慶施、周恩來和江青的聯合

一、立「花」破「雅」:清官戲的興衰

二、「大寫十三年」:文化革命的南北轉戰

...

顯示全部內容

|