《史學與傳統》是一九八二年出版的,所收論文主要是七十年代的作品。那是一個變動很大的時代:中國大陸正從「文革」的災難中探索新的「解放」之路;台灣則開始由威權主義晚期轉向現代普世價值的尋求。相應於這一新的動向:我當時試圖從客觀的史學角度檢視中國傳統的特性,因為我深信對於過去的真切認識有助於我們對未來的觀測。本書重刊,距當時撰寫已在四、五十年之後了。在這半個世紀中,中國經歷了許多重大的變化。舉其最顯著者而言,台灣已成功地建立起現代的民主秩序,大陸則從內到外都面臨著深刻的新危機。大陸的情況尤其值得注意:就內部言,最近中共強加所謂「國安法」於「一國兩制」的香港,激起了新一輪的民主運動:不但是香港居民傾城而出,爭取自由,大陸黨內外也都出現了批評一黨專政和要求民主化的呼聲。司馬遷論史學早就提出了「通古今之變」的大原則,後世著史者無不遵奉。我的論著也是在這一原則的指導下寫成的。

——余英時

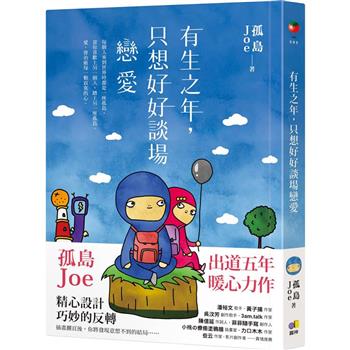

作者簡介:

余英時,祖籍安徽潛山,1930年生。燕京大學肄業,香港新亞學院第一屆畢業,美國哈佛大學歷史學博士,曾師從國學大師錢穆和當代漢學泰斗楊聯陞。1974年當選中央研究院院士。歷任哈佛大學教授、香港新亞學院校長兼中文大學副校長、耶魯大學歷史講座教授。2001年6月自普林斯頓大學校聘講座教授榮退。

2006年獲得美國國會圖書館頒發有「人文諾貝爾獎」之稱的「克魯格人文與社會科學終身成就獎」,第一屆唐獎得主。著有《歷史與思想》(1976)、《論戴震與章學誠》(1976)、《紅樓夢的兩個世界》(1978)、《中國知識階層史論:古代篇》(1980)、《中國近代思想史上的胡適》(1984)、《中國近世宗教倫理與商人精神》(1987)、《中國思想傳統的現代詮釋》(1987)、《歷史人物與文化危機》(1995)、《陳寅恪晚年詩文釋證》(1998)、《朱熹的歷史世界》(2003)、《宋明理學與政治文化》(2004)、 《中國文化史通釋》(2010)、《文化評論與中國情懷》(2011)、《方以智晚節考》(2012)、《論天人之際》(2014)、《余英時回憶錄》(2018)等多種。

章節試閱

中國史學的現階段:反省與展望——《史學評論》代發刊辭

在中國的學術傳統中,史學一向是最有光輝的一門學問。但時至今日,史學在中國竟大為衰落了。必須指出,現代中國史學的衰落並不是一個孤立而突出的現象;實際上它祇是整個學術荒蕪的一個環節而已。在過去五六十年中,撇開自然科學不說,社會科學與人文科學都不曾在中國獲得充分發展的機會,而最能夠提高一般人的思想水平的哲學,在研究與教學方面也始終停留在起步的階段。史學為綜合貫通之學,必須不斷而廣泛地從其他學科中吸取養料。在這種情形下,現代中國史學之不振可以說是毫不足異的。但是比較地說,由於傳統憑藉的深厚,在現代中國的一切學科之中,史學仍不失為較有成績的一支。

在現代中國史學的發展過程中,先後曾出現過很多的流派,但其中影響最大的則有兩派:第一派可稱之為「史料學派」,乃以史料之搜集、整理、考訂與辨偽為史學的中心工作。第二派可稱之為「史觀學派」,乃以系統的觀點通釋中國史的全程為史學的主要任務。從理論上說,這兩派其實各自掌握到了現代史學的一個層面:史料學是史學的下層基礎,而史觀則是上層建構。沒有基礎,史學無從開始;沒有建構,史學終不算完成。所以史料學與史觀根本是相輔相成,合則雙美,離則兩傷的。但是在實踐中,中國現代的史料學派和史觀學派由於各趨極端,竟不幸而形成了尖銳的對立。史料學派鄙史觀為空中樓閣,而史觀學派則又譏史料學為支離破碎,不識大體。

我們不能在此對史料學派與史觀學派的得失展開全面的評論,但是我們必須指出,這兩派在現代中國史學史上所產生的某些流弊依然在泛濫中。因此對這些流弊略加檢討,以為今後史學發展的借鑑,是有其積極的意義的。

史料學派的最大特色在於他們的史學和時代完全脫節。主要由於他們對於史學上所謂「客觀性」的問題的瞭解有其局限性,他們假定歷史事實是百分之百的客觀的,可以通過科學的考證而還原到「本來面目」。如果一切事實都考證清楚了,那麼全部的歷史真相自然會顯現出來。因此我們可以樂觀地等待著「最後的歷史」(ultimate history)的出現。正是根據這一假定,史料學派纔否認史學和時代之間有任何關聯。這一學派的人深信,純粹客觀的史實既能通過一定的考證程序而恢復其「本來面目」,則史學家因自身所處的時代而產生的一切主觀因素都已被摒除在史學之外了。

我們承認,有些所謂歷史考證的工作,其具體結論的正確與否的確是不受時代影響的,如名物制度、訓詁校勘、地理沿革、人物生卒種種方面的具體問題,一旦獲得了正解,便再也不會隨著時代而更動。但是這一類的考證雖然都涉及史學家所必備的基本事實(basic facts),卻不足以當「歷史事實」(historica1 facts)之稱,因為這些基本事實祇不過給歷史提供了一套外在的架構,它們本身並沒有內在的意義,即不能說明歷史的變化。而且即使是這一類的考證,其興起與發展仍不能完全脫離時代。我們不免要追問:史學家何以在某一個時代對某一類的名物、制度、典籍、人物、地理特別發生了考證的興趣呢?

史料學派不但誤認一切基本事實為歷史事實,而且對每一事實復儘量作孤立的處置。因此他們主張「證」而不「疏」。在「史學即史料學」的理論支配之下,他們的「證」的範圍則退縮到材料的真偽這一點上。在這種情形下,真正的史學研究是無從開始的。近幾十年來史學的一般發展使我們認識到,歷史事實之所以成為歷史事實,是和史學家對它的瞭解分不開的。歷史事實無窮;相對於任何一項歷史上的變化與發展而言,史學家經過反覆的研討,便能在眾多的歷史事實之中發現它們之間主從輕重的複雜關係。發現這種關係便是對歷史上的變化與發展有所說明。這正是史學家「疏通」的本領,中國史學上所謂「疏通知遠」,所謂「通古今之變」,其中心的涵義即在於是。所以我們雖然同情史料學派對「證」的強調,但是卻絕不以此為史學的止境。今天的史學家一方面要用最嚴格的實證方法來建立史實,另一方面則要通過現代各種學科的最新成果和時代的眼光來「疏通」史實與史實之間的關係。

由於觀點的不同,史學家在疏通的工作上常不免有見仁見智之異。對於同一歷史的變動,史學家根據他們對史實本身及其相互間之關係的不同理解,往往提出不同的解釋(explanation)。這是史學發展的常態。歷史的解釋不但因時代而變,而且即在同一時代也紛然雜陳,不易歸於一是。無論是異代還是同時,總之史學是脫離不了時代的。每一時代都有其獨特的問題,史學家的注意力便隨著時代的問題而不斷地轉移其方向。並且一般學術研究的日新月異也足以逐漸加深史學家對同一史實的理解。例如魯宣公十五年(公元前五九四年)「初稅畝」,是一件重要的歷史事實,「春秋三傳」都曾著重地加以評論;後世制度史家也都注意及之。但是這件事的意義一直要到現代社會經濟史學發展到相當高度之後,史學家才能結合其他相關的史實加以充分的發揮。而社會經濟史學之興起正反映了我們這個時代的問題之所在。

史學與時俱變,史學家的解釋也往往互有出入,那麼歷史究竟有沒有客觀性呢?其實歷史的客觀性是根本不容懷疑的。史學家從各種不同的角度來觀察歷史,祇有使歷史的客觀面貌越來越清楚。「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。」廬山的真面目即客觀地存在於遊人的四面八方的觀賞之中。我們決不能因此認為,廬山客觀地具有無數的面目,或根本沒有任何面目。兩千年前,司馬遷「通古今之變,成一家之言」兩句話早已接觸到了史學上客觀或主觀問題的核心。「古今之變」是客觀的歷史;而司馬遷用他的「一家之言」來「疏通」「古今之變」則是史學家的主觀解釋。但是以史記而言,司馬遷的主觀解釋不但絲毫無損於歷史的客觀,反倒照明了「古今之變」。

司馬遷自稱其書為「一家之言」,班固雖不同意他的觀點,卻也不能不承認《史記》是「實錄」。這正是由於《史記》的疏通工作是建立在史料考訂的堅固基礎之上,即所謂「網羅天下佚失舊聞,考之行事。」所以《史記》是中國史學傳統中「疏」與「證」結合,主觀與客觀交融的一個最成功的範例。而司馬遷之所以能有此輝煌的成就,則不能不部份地歸功於他對於自己所處的時代有一種極深刻的感受。班固批評《史記》說:「其是非頗繆於聖人,論大道則先黃老而後六經,序遊俠則退處士而進姦雄,述貨殖則崇勢利而羞賤貧。」其實這些地方正顯出了司馬遷的「良史之材」。他撰史於漢武帝「罷黜百家,獨尊儒術」之世,但朝廷的功令並不能使他無視於當時在文化、社會方面十分活躍而為大一統的政府所不喜的種種力量。《史記》著重地記載了黃老、遊俠、商賈的活動,一方面這是作者「一家之言」的一種表現,另一方面也恰好是作者時代的忠實反映。史學的主觀與客觀在這裏不是對立而是統一的。

如果說史料學派的特色是史學與時代的脫節,那麼史觀學派的特色則恰好相反,即史學與時代綰合得過份密切,有時竟至達到古今不分的地步。這兩派之所以如此背道而馳,是和他們對待史學的態度分不開的。史料學派是「為史學而史學」的,根本不考慮他們認為與史學無關的任何外在因素,包括所謂「時代」在內。因此他們可以心安理得地考證一件件孤立的史實。近代中國的史觀學派,則自始便不是從純學術的立場來研究歷史的。他們的史學主要是為現實服務,或者更具體地說,是為他們所從事的政治運動尋找歷史的根據。我們必須指出,這種態度的本身是絕對無可責難的;相反的,一個人如果真是從愛國家、愛民族的純潔動機去治史,他正是表現了一種高貴的道德情操。晚清許多史學家如章太炎、梁啟超之流便曾從排滿、革命的觀點,對中國的歷史下過不少重要的論斷。所以我們所說的史觀學派在中國已有很長的一個發展階段,決不限於馬克思的唯物史觀。不過在今天來說,我們檢討中國的史觀學派,自然不能不以唯物史觀為主要的對象。

史觀學派因為完全從現實政治的要求出發,最後必然地模糊了過去與現在之間的界線,並從而否定了歷史的客觀性,為了應付眼前需要所寫出來的歷史,雖然表面上是在分析過去,而實質上則處處是影射現在。這樣一來,歷史就變成了一個任人予取予求的事實倉庫,它本身已沒有什麼客觀演變的過程可言了。而且這種對待歷史的態度又是和政治任務的迫切性成比例的:當任務最迫切的時候,史學上的一切求知的戒律都將被棄置不顧了。過去幾年中,在中國大陸上佔據著統治地位的所謂「影射史學」,便是史觀學派最極端的一種發展。

一方面,對於史學應當配合時代,這種觀點,我們基本上是同情的;但是另一方面,我們則強調,史學和現實之間又必須保持著適當的距離。史學對我們可以有啟示、有昭戒,然而並不能直接為現實服務。史學作為一門學術而言,是有其紀律的尊嚴的;破壞了這個紀律不僅毀滅了史學,而且也混亂了現實。以自然科學為例,任何一門科學都有它的基礎研究、理論研究,這是科學的紀律的基本要求。我們當然希望這種基礎研究最後可以發生實際的效用,但是我們決不能為了急於求實用之故而去干擾科學的紀律,史學研究也完全是一樣的。沒有基礎研究,史學便根本不能成為一種獨立的學術。至於這種研究到底何時發生效用,如何發生效用,以及發生何種效用,則是無法預知的。唯一可知的是,史學研究和一切科學研究一樣,如果針對著時代的需要而善為規劃,其結果總不會是完全無用的。

從理論方面看,史觀學派也有其基本困難。我們在前面曾分析了史料學派對史學上客觀性的問題認識不足。現在我們要指出,史觀學派,特別是唯物史觀,對於歷史上所謂「規律」(laws)的問題缺乏清楚的交代。史觀學派的史學,基本上是負擔著支持政治運動的任務的,而史學所能給予任何政治運動的最有力的支持,莫過於宣告這個運動是代表了一個不可抗拒的歷史潮流。這樣的說法最足以瓦解反對者的抗拒意志。這和中國歷史上的王朝所宣揚的「奉天承運」的天命論,實際上是有著同樣的作用的。但是今天是科學的時代,天命論早已破產了,祇有科學才有無可抗拒的說服力量。「歷史潮流論」便正是以嶄新的科學面貌出現在我們的面前的。

「歷史潮流論」建築在「規律」的基礎之上。這個潮流之所以被視為不可抗拒,是因為它遵循著歷史發展的規律。自然界的一切運行必然遵守自然規律,這一點已為近代科學所證明,無可置疑。如果歷史發展也有它的規律,而這些規律又已在史學上完全獲得了證實,那麼依照著這種規律而運行的歷史潮流自然也是無可抗拒的。現在讓我們以唯物史觀為例來檢查一下「規律」這個概念的確切意義。

在馬克思的唯物史觀中,有兩個重要組成部份特別具有「規律」的涵義,或者說是被馬克思主義者著重地當作「規律」來宣揚的:第一、在縱的發展方面,人類社會必然經歷五個階段,即原始共產主義社會、奴隸社會、封建社會、資本主義社會,和社會主義社會。第二、在橫的結構方面,物質生活中的生產方式是下層基礎,決定著政治、社會、文化等上層建築。

中國史學的現階段:反省與展望——《史學評論》代發刊辭

在中國的學術傳統中,史學一向是最有光輝的一門學問。但時至今日,史學在中國竟大為衰落了。必須指出,現代中國史學的衰落並不是一個孤立而突出的現象;實際上它祇是整個學術荒蕪的一個環節而已。在過去五六十年中,撇開自然科學不說,社會科學與人文科學都不曾在中國獲得充分發展的機會,而最能夠提高一般人的思想水平的哲學,在研究與教學方面也始終停留在起步的階段。史學為綜合貫通之學,必須不斷而廣泛地從其他學科中吸取養料。在這種情形下,現代中國史學之不振可以說是毫...

作者序

《史學與傳統》重刊序

這部《史學與傳統》是一九八二年出版的,所收論文主要是七十年代的作品。那是一個變動很大的時代:中國大陸正從「文革」的災難中探索新的「解放」之路;台灣則開始由威權主義晚期轉向現代普世價值的尋求。相應於這一新的動向:我當時試圖從客觀的史學角度檢視中國傳統的特性,因為我深信對於過去的真切認識有助於我們對未來的觀測。

今天本書重刊,距當時撰寫已在四、五十年之後了。在這半個世紀中,中國經歷了許多重大的變化。舉其最顯著者而言,台灣已成功地建立起現代的民主秩序,大陸則從內到外都面臨著深刻的新危機。大陸的情況尤其值得注意:就內部言,最近中共強加所謂「國安法」於「一國兩制」的香港,激起了新一輪的民主運動:不但是香港居民傾城而出,爭取自由,大陸黨內外也都出現了批評一黨專政和要求民主化的呼聲。在國際上,「新冠病毒」從武漢流傳至全世界已激起西方人士對中共專政體制的指責,他們認為病毒消息之所以未能及時傳播,正是由於專政體制下的官僚作風所致。他們引伸出一種看法:中共一黨專政的負面影響不僅籠罩著中國一國,而且已擴展到整個世界。因此怎樣消解中共專政的災害已成為一個世界性的問題。這一看法近來常見於《紐約時報》所報導的國際評論中,美國現任國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)便一再公開地對中共專政體制提出鋒銳的評論。

回顧這四、五十年來的變遷,民主作為現代中國的基本動向已清楚地展現了出來。文化傳統和現代普世價值的匯流是當前中國的「大事因緣」,這一點已沒有懷疑的餘地。這一新的形勢要求我們對於歷史傳統作更深入,更廣闊的認識。這是我同意本書再版的主要原因。

我的專業是史學,中國文化思想史則是我畢生研究的領域。所以事實上我的專業和論文絕大多數都與闡釋中國傳統的特性有關。本書不過是較早匯集成冊者之一而已。其他與本書性質相近而可資雅俗共覽的文集尚有多種。這裡我願意特別提出《中國思想傳統的現代詮釋》(聯經,一九八七)和《文化評論與中國情懷》(允晨,一九八八)兩書,供讀者參證。

司馬遷論史學早就提出了「通古今之變」的大原則,後世著史者無不遵奉。我的論著也是在這一原則的指導下寫成的。最後讓我引述荷蘭史學家慧辛迦(Johan Huizinga,1872-1945)的名言以結束這篇短序:「對於歷史而言,問題永遠是:『向何處去?』」

《史學與傳統》重刊序

這部《史學與傳統》是一九八二年出版的,所收論文主要是七十年代的作品。那是一個變動很大的時代:中國大陸正從「文革」的災難中探索新的「解放」之路;台灣則開始由威權主義晚期轉向現代普世價值的尋求。相應於這一新的動向:我當時試圖從客觀的史學角度檢視中國傳統的特性,因為我深信對於過去的真切認識有助於我們對未來的觀測。

今天本書重刊,距當時撰寫已在四、五十年之後了。在這半個世紀中,中國經歷了許多重大的變化。舉其最顯著者而言,台灣已成功地建立起現代的民主秩序,大陸則從內到外都面臨著深刻...

目錄

《史學與傳統》重刊序

從史學看傳統—《史學與傳統》序言

中國史學的現階段:反省與展望

道統與政統之間— 中國知識分子的原始型態

中國知識分子的古代傳統

五四運動與中國傳統

從「反智論」談起

從中國傳統看學術自由的問題

試論中國文化的重建問題

說鴻門宴的坐次

方以智晚節考新證

方以智晚節考新證‧ 續篇

曹雪芹的反傳統思想

顧頡剛、洪業與中國現代史學

顧頡剛的史學與思想補論

從中國史的觀點看毛澤東的歷史位置

《史學與傳統》重刊序

從史學看傳統—《史學與傳統》序言

中國史學的現階段:反省與展望

道統與政統之間— 中國知識分子的原始型態

中國知識分子的古代傳統

五四運動與中國傳統

從「反智論」談起

從中國傳統看學術自由的問題

試論中國文化的重建問題

說鴻門宴的坐次

方以智晚節考新證

方以智晚節考新證‧ 續篇

曹雪芹的反傳統思想

顧頡剛、洪業與中國現代史學

顧頡剛的史學與思想補論

從中國史的觀點看毛澤東的歷史位置