噓,這裡有一隻野生的哨兵,你可以嘗試馴養他。

從背後慢慢地接近,小心不要發出任何聲音。他會伸出爪子撓你,假裝掙扎得很厲害。

你可以用親吻堵住他的嘴,讓資訊素在他周圍彌漫。他逐漸軟化。

於是你和他一起製造出一種神奇的液體,其蛋白質是牛肉的六倍……

| FindBook |

有 5 項符合

將我馴養的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 300 |

大眾文學 |

$ 342 |

華文 |

$ 342 |

文學作品 |

$ 353 |

中文書 |

電子書 |

$ 380 |

中國創作 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

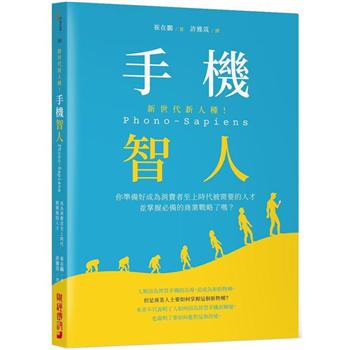

圖書名稱:將我馴養

|