0

(在我好多年前,身體便失去愛的功能,自然而然地像氣球嗦了一下慢慢捲縮起來。)

我在隔板另一側聽著幾近散架的床不斷發出嘎吱聲,那是一種沉默的嚎叫聲,南方的空氣總是帶著水汽,很容易升溫。很快,兩個人身上的味道開始彌漫,啤酒味、汗酸味,混合著屋子裡本有的發黴味,聲音停止後變成掛在玻璃上的細小水珠,味道消失了。我往房間門口望去,一個赤裸的女人正在擦拭自己身上的男人汗水,那個男人坐在床上穿褲子,腹部橢圓形的脂肪堆積成三層,讓皮帶死活也扣不上,他站起來,三層脂肪滾到了一起,深吸一口氣勉強扣緊扣子。我不想跟他談話,也不望向他,機械地從他手中接過三百塊。他問我有沒有廁所,順著我指的方向,他挪開腳下的垃圾和玻璃渣,走過去打開廁所的門,站在原地又把門關上,一股臭味飄出來。我已經很久沒有交過水費,停水後,廁所裡只有沒法沖掉的排泄物。於是他往手中吐了口唾沫,抹在自己的陽具上再走到門口。在門關上的時候,我明顯聽到一聲「哼」。

對我來說,無論再多的嘲諷還是指責,都激怒不了我。因為我是一個毫無道德觀念只知道吃飯睡覺的混蛋。在我好多年前,身體便失去愛的功能,自然而然地像氣球嗦了一下慢慢捲縮起來。我對一切充滿倦怠,對於他人這是一件好事,至少我不再像年輕人那樣擁有源源不斷的能量去攻擊他人。加上長年酗酒的習慣,我常常會忘記很多事,接下來幹嘛?剛剛想了什麼?也是我腦子裡經常出現的問題。想到這裡,我才收好三百塊,拿出杯子,倒上啤酒再混合白酒,這是我喝酒的方式。早些日子喝酒能夠使我很快入睡,但現在睡意總是追趕不上酒醒的速度,五十八度的二鍋頭迅速溶解在珠江啤酒裡,喝起來口感像是飲料,又能明顯感覺酒精灼熱地劃過食道,往全身血管迸發。

忘了喝了幾杯,房間裡原本的輾轉聲慢慢平靜,我關上燈,坐在地上撥弄著打火機靠著那點微弱的光亮摸索酒杯。黑暗中,匆忙的腳步聲和鳴笛聲不絕於耳,街上喝多的年輕人開始拍打商鋪的鐵閘門,讓我想起了一張模糊的臉:厚厚的瀏海,瀏海下有無數青春痘,笑起來牙齒有點黃,可其他的我竟一點兒印象都沒有,人總能記住悲傷的記憶,又不計代價地去逃避它。讓我喝得再多一點,才能好好回憶。

我想起來自我記事開始,我媽從未騙過我說我是從垃圾桶撿來的,她告訴我說我辛苦地從子宮裡爬出來,離開溫暖柔軟的母體,是為了成功,無論哪一種成功都值得我離開每個舒適的房子。這種想法持續到了我的青少年,於是我每天不著邊際空想,我的腦子被過分介入,酒精,菸草,性愛電影,更寬廣的住宅,更飛馳的車子,更年輕的女人,但幻想與事實造成的落差更大了。

這讓我的性格格外柔弱又偏激,我的童年沒有父親的陪伴,在母親工作時,只能自己在整個小鎮裡漫無目的地行走,時常看到有人用腳揣著貓的小腹,貓疼得齜牙咧嘴,咬牙切齒就咬了上去,等到我十幾歲的時候,我看到我媽被男人踹倒,男人俯視著她,她轉過頭咬牙切齒地瞪著我。現在,我也這樣轉過頭咬牙切齒地瞪著我的十幾歲。

→1

(你這廢物,廢物最喜歡做的事情就是把一事無成推給懷才不遇,認不清自己就是廢物。)

我住在這個小鎮最擁擠的樓群裡,一堆違規的建築材料穿過樓與樓的縫隙互相侵占對方的生活空間,無法穿過建築的陽光屈服在大地上留下七零八落的剪影,光明很奢侈。爲了得到一點能源供給,一根電綫從家家戶戶的窗戶穿過捆綁著每個人的生活,我們敞露著空間,相互看看,再看看窗外,所有不完整的雲,殘缺的山,都是生活的段落,再排序成爲磕磕絆絆的篇章。人湧進得越來越多,樓群違法加蓋得越高,我們像小鎮裏的一根刺,就爲了騰出足夠多的空間去建起遠處寬敞又高聳的爛尾樓。我居住的地方下來有一條巷道,每天清晨環衛工人會推著垃圾車,用竹條編的大掃帚仔細清洗著街上每個角落。但也僅僅一個小時,在早起的工人和商販路過後,又是遍地塑膠袋、空酒瓶和口水,被風吹起來,這條巷道如同人體的通道,混合著臭味,就像包裹糞便的腸子。

樓群的旁邊是一座垃圾場,原先只接受本村的垃圾,後來來了一輛輛大卡車,運來其他地方越來越多的垃圾,垃圾在圍牆上疊羅漢,後來圍牆塌了,垃圾更是一天天不斷向四周蔓延,垃圾越焚燒越多,空氣總是飄浮著肉眼可見的顆粒。從外面看樓群,沒有一扇開著的窗戶。

忘了這是沒去上課的第幾天,也忘了我在這張椅子上躺了幾天。我媽時常出差,而學校也根本不在乎學生有沒有來上課。我看著電視,DVD裡正在播放色情片,我正在研究色情片的拍攝手法。

幾天前,小鎮剛淋過一場蓄謀已久的雨,雨水的活力尚未平靜,反而被一個聲音掩蓋。他叫著我的名字,但我不認識他,只是感覺有點眼熟。本還想問問他的名字,但他絲毫不給我說話的機會,摟著我的肩膀遞給我一張卡片,說:「這是鎮上老闆自己開的公司,他最近招人,有沒有興趣?」

我看著那張卡片,上面寫著招聘色情導演,地址在鄰市。再抬頭看著他那張得意洋洋的臉。這些年,街上關於重金求子、包治不孕之症的小標語越來越少,高昂的房價已經讓人們生不起孩子,取而代之的是高薪服務業的招聘小標語,這些標語與路上掛著嶄新的大紅色橫幅同時存在。鄰市的色情業蓬勃發展,市面上流通著來自它的自製光碟,一些自製的色情電影,儘管價格是正版光碟的幾倍,但人們的獵奇心從來不在乎價錢。

我把卡片揣進兜裡,從學校沒有牆的右側穿過一片荒草拐到一條小路。被雨水擊打後,小路盡是窪窪坑坑,小路的兩旁是賣著速食的鐵皮帳篷,被雨水浸泡後鐵鏽味更加濃厚,農民們放棄土地,端著飯盒穿梭在追求工業化的城鎮接受刀割般打磨。我望過去,豬腳飯店的隔壁就是光碟店。

我從店裡面一口氣租下來二十幾盤色情光碟,走出門口時,把它懷揣在胸口,感受身體的起伏,一種突如其來的幸福衝上了我的頭腦,身體每一個器官都帶有一種愉悅感,一陣一陣的電流感襲來,我環顧四周,四周的鐵皮帳篷開始紙片般跳舞。我常常因為剛想要做點什麼的時候陷入瘋狂的幻想,瞬間擁有了近在咫尺的錯覺,再死心塌地幹下去,就好像一個長期撒謊的人最終也相信自己的謊言。當然,我明白這個道理,可笑的是已經沒有其他的安慰獎。

一輛車開過,濺起一灘發黑的積水,水裡夾雜不少泥沙撒在我的衣服上,原本的白色馬上暈開不光彩的色塊,這讓我氣憤。

我大聲呼喊,那輛車才倒退,我先是看清了車牌i,那是來自鄰市的車牌,車牌尾數也是一串熟悉的數字九一八,並不是代表著國恥日,而是諧音就要發的意思,再是我看到賓士的車標,那就是有錢人的標誌,也是這個國家的希望,也就只有他們敢不計代價的生孩子。車子停下後車窗慢慢搖下來,他看起來三十多歲,戴著墨鏡,有著乾淨的臉頰和抹著髮油的頭髮。他坐在車內看著我,像是透過車窗大小的螢幕看著一場好戲。

我指著衣服說:「我的衣服全髒了。」

他說:「年輕人也開始碰瓷 了?」

「你再說一遍。」

「你在碰瓷。」

他扔過來一包紙巾,讓我擦完臉和頭髮後,看著我衣服,接著說:「你的衣服是地攤貨,十塊三件還是兩件?」

「我不是要錢。」

他覺得可笑:「如果你不要錢的話,你應該知道,這是一條馬路,你作為一個人應該遠離它。」

「不是這個道理。」

「那是什麼道理?」

「是你的車應該離我遠一點。」

「這是一條馬路,一整條用水泥灌溉的路是用來運載車子的,而不是為了讓你跑得更暢快。」

「這條路的水泥都是你他媽的這群人一點點輾壞的,所以才有那麼多水坑。」

「你也可以開一輛車,只是你沒有。」

「那我們好好聊聊怎麼辦?」

「滾蛋。」

「那你跟我道個歉。」

「滾蛋。」

「你是一堆狗屎。」

他沒讓我滾蛋。

「你就是一堆狗屎。」

他沒等到我說完,發動引擎的聲音,空氣裡劃出一道又綿又長的尾氣,路過拐角處,輪胎又陷入水坑,濺起無數水花。我真愚蠢,竟然說了兩次廢話。

回家後我連衣服都沒換,連續三天把二十幾張色情片反覆看了又看,很快我便無法專注,焦躁亂墜的聲音從窗戶傳來,直擊耳膜。在這裡,窗戶都是可以握手的距離,沒有任何隱私可言,他的窗戶正對著我家的窗戶,讓我把一切聽得格外清晰。他撕扯著聲帶用一口湖南方言咒罵牆壁電視,混亂的聲音沒有方向,在水泥凝造的小方盒像光一樣折返回自己,讓他的情緒越發地尖銳。他只是為了發洩而不是想要找個人說話,悲傷把他淹沒。他無法控制那些話,毫無辦法,只能用走動來緩解焦慮,從窗戶傳來沉悶的腳步聲,有規律地形成一個圈,到最後他發現那些聲音只有他能說給自己聽時,腔調開始變得悲憫。

我媽也是湖南人,但在這裡,只有講本地方言才能被當作個人。就像住在我隔壁的鄰居,就算他告訴了村裡其他人他的名字,別人也會記不住,只會嘲笑他那一口帶著鄉音的普通話,叫他外省佬。人們在說到「佬」這個字時,普遍會拖長氣體用一種刺耳的高亢的語調緩慢讀出。無論有事沒事人們都喜歡這樣子扯上嗓子吼一下,而他絲毫沒有生氣。他習慣弓著腰,無論走路還是騎著摩托車,彷彿脊樑撐不起一個人的重量,看起來就像即將老死。

他是個該死的酒鬼,我遇見他時,一般是他去財政局幫人計算一些潲水般賬目的上班路上或者是在買酒,他根本沒有清醒過,走起路總是搖搖欲墜,但也不需要清醒,計算那些賬目已經成為靠習慣就能完成的機械工作。他總告訴別人因為他還沒有死掉,所以才要喝酒。他幾年前跟著一個年輕的女人跑到了這棟破舊又擁擠的大樓,丟下老婆跟孩子,就因為他喜歡操更年輕的女人,那些飽滿的尚未下垂的胸脯和屁股可以讓人不計代價,後來那女人也跑了,也是因為他愛喝酒,整個世界就跟他沒有了聯繫。也是只有在喝醉後,才有勇氣譴責每一個混蛋。

漸漸他開始不再講話繞著圈子走路,拖鞋與瓷磚有規律地碰撞起來,連續的噠噠噠像是安眠藥逐漸讓我的眼皮閉上。在我的夢境中,始終伴有噠噠噠的腳步聲,這讓我在半夢半醒半睜開眼睛,看著有些迷迷糊糊的東西又什麼東西也看不見。我的身體就像一台不受控制的機器,陷入我的夢魘中。

好像我的身體歷經千辛萬苦才能動彈,腦袋沉得像鉛球,用力擊打後開始清醒,我望向窗戶,嚥了幾次口水讓喉嚨變得濕潤,打開窗戶用湖南話:「我做了一個夢。」

但沒有聽到回應,我本想伸手敲響他的窗戶,發現距離不夠,才找來了一把掃把在他的窗戶上敲了起來。再嚥下口水,大聲地說:「我做了一個夢。」

過了五秒後,我更用力地用棍子敲著他的窗戶,接著說:「我做了一個夢,就是講給你聽的,死酒鬼。」

窗戶沒有打開,裡面的聲音說:「我可能沒耐心聽你說完。」

「那我講個大概。」

「我夢見了一個小孩,他的臉上愁雲密佈還強撐著一張笑容,我把糖遞給他,他看了一眼接過那顆糖,打開一扇門,被稱之為『路』的東西消失了,他不知道去向何方只能始終遊蕩著,他把拳頭緊握著又不斷顫抖,後來他把糖放在地上,把糖當作他的記號,我不知道為什麼看見那顆糖淚水開始止不住地流,就是有種莫名傷心,我想到我的父親,從未見過的父親。我看著那個小孩沿著直線走下去,那個世界根本沒有路,是一片茫茫的焦土,而人走在上面沒有絲毫痕跡,四面八方都是方向或者說沒有絲毫方向,小孩慢慢探索著,憑著直覺沿著直線走,他沒察覺到自己的方向開始偏移,就像在沙漠中迷路的人一樣,繞起圈圈,也找不到作為記號的糖果。他的生命被一點點消耗,但在一片虛無中,他朝著他認為的正確方向一次又一次繞著圈子,可他仍覺得走下去就能得到拯救。我覺得很痛苦。」

「你是需要我安慰你嗎?這沒有必要,我只會說這一切太糟糕了。」

「我從未想過需要你的安慰,只是我覺得夢境太過於清晰,就像是一個獨立的世界,那裡有讓我閉嘴的,沮喪的,再也不會高興的傷心一大堆亂七八糟的東西糅合在一起。什麼都可以在那裡生存,我對於他們很難有作為,只能感覺他們的情緒,那些越來越尖銳的情緒不斷衝撞我,甚至我覺得有天我會得精神病。」

「你算過命嗎?這裡面可以有某些玄學,要你認命。」

「算過。」

「那先生怎麼說?」

「他說的全是廢話,廢話,就不如什麼都不說。」

「你既然不認命,那你為什麼不喝酒?」

「都喝完了。」

「那你只能去死。」

我依舊站在窗外前,他模糊的身影在尋找著酒,再一會他舉起曾經喝過的空酒瓶直到與身體形成一道直線,直到忘記舉起第幾個空瓶子才尋求到一滴安慰。他把空酒瓶推翻,滾動的酒瓶四散而逃。他抓住一個酒瓶往下砸去,碎片四濺,他笑了好久,又砸下一個,一個接著一個,已經不知道砸了多少酒瓶子,那些碎片躁動不安,充滿了傷心。再一會,他的身影不再移動,我聽到人的脊樑狠狠砸在地面的聲音,沉悶地如同積雪壓斷樹枝的巨響,一具身體倒在酒瓶碎片中不斷摩擦,痛苦地哀嚎。那股聲音愈發浮誇,劇烈的疼苦讓他開始胡說八道,發瘋發狂,大吼大叫,他呼喊著人類的宿命、偉大的山川河流、他的屎尿、噴濺的精液,再驚歎一聲啊,像是戰鬥的怒號。無意識的辭彙和句子,除了躁動仍是躁動,充滿嘈雜和不和諧,具有強烈的衝擊力,洶湧地無法控制,攻擊著一切。

過了一會他的聲音終於消失,應該是睡著了,我也終於不再心煩意亂。我回過神來感覺到癢,一隻花腳蚊子膨脹的身軀充滿血液,用力拍下去,牠的屍體在腿上抹開一條黑色黏稠的線條,掉落在地。我點起一根菸,看著如同戰火撩過的空氣愈發平靜,把菸吸進肺裡感受到一陣清冷。

我接著播放光碟,心中卻始終無法平靜,我想起我看過上千部電影,但我一部電視劇都沒看過,電視劇就是肥皂。我的生活總是一個人,只能看無數盜版電影光碟,那些光碟裡面往往是幾部大熱影片再夾雜一兩部禁片。刻制光碟的人的懶惰也讓我明白了生活的一切並不是欣欣向榮,電影能讓人們看到底層人民生活的苦難,也讓我萌生拍電影的想法。

色情電影是目前我能摸到關於電影最高的門檻,我也並不認為色情電影低俗,它甚至比花一個億拍出來主旋律電影 更為人民需要,所以我仔細研究,盯著螢幕,為了一個摸到攝影機的機會。這是一部前半段還算不錯的影片,臉蛋頗好的男女主角加上引人入勝的情節,但心理獨白過後,台詞講起後又是無比出戲,一股刻意營造曖昧的氛圍讓我有種噁心感,甚至是反胃,一種衝昏頭腦又陷入糟糕透了的境地。

我嘗試從技術的層面分析,畫面的構圖,剪輯的節奏,甚至女主癱軟的姿勢是不是一種放棄抵抗的心理暗示,而男主那些強硬帶著侮辱性的辭彙是不是為了鋪墊人性的慾望以便達到情緒的頂峰。我的眼睛像是無法逃亡,逐漸變得空洞,時間也隨著影片的推進變得黏稠。

我看著螢幕一直重複動作的兩個人,他們與工廠踩縫紉機的工人唯一不同是,工人憋住氣發生嗡嗡嗡聲,他們張大嘴巴打出啊啊啊聲,再加上影碟機冗餘又單調的機器運轉聲和高昂的背景音樂,影片中兩人的臉色充滿疲憊,男主用來往晃動的頭部掩飾自己一動不動的屁股,而女主麻木地喊著啊啊啊,看起來像是在努力跟人民幣做愛。

明明影片還在繼續,他們的神情卻越來越淡定,身上本晶瑩的汗水也變乾,還有毫無內容的鏡頭語言,都構成了我的愚蠢。長時間不動的眼睛逐漸變酸,閉上後,靜待片刻,就能感受到它在哭泣。

這部電影已經沒有絲毫可以解讀的空間,我很喜歡解讀電影,用我小學裡學過生活常識的內容,用通俗的方法去理解導演想要表達什麼,而不是嘗試過分分析出導演昨天吃了什麼,放了什麼樣的屁。

我回到光碟的目錄介面,漫無目的地尋找,看到一部九十年代的電影,點開後我才發現主角是我熟悉的面孔,是一名香港演員。在香港電影中,他們常常把女性稱呼為馬子,我一直認為是一種具象化的說話,因為馬的屁股又大又圓。演員拿起鞭子不斷揮舞,一具具赤裸的身體皮開肉綻,呼吸聲隨著皮肉的舒展變得短促。

我媽回到家正看到這一幕,她視而不見,因為她知道每個十幾歲的年輕人都需要色情片來走向成年人,騙同樣十幾歲的姑娘,生營養不良的孩子,才能有藉口把這群吸血鬼一樣的人趕出家。她當年也是這樣被男人騙,現在也只能反過頭來騙男人。她穿著一件V胸的背心,渾身的脂肪擁擠,裙子是黑色常見的包臀裙,整套衣服極致追求性感的S形,就連她的頭髮也是亂七八糟捲捲的S形,她用她的高跟鞋狠狠地跺著地面,那雙鞋是一個顧客用精緻的紙皮包裹送的名牌,她一直沒捨得穿,後來發現是高仿 的,那雙鞋在一次次憤怒踐踏中早已磨平鞋跟。

鞋跟與地面不停撞擊,而我始終盯著螢幕,看到被海風吹過無拘無束的頭髮,看到被上色的鮮豔雲朵,看到每一片樹葉搖晃著跳舞,每一具赤裸的胴體如同古希臘人體雕塑高高立起,而我像是它們愚笨的子女,木訥地呆滯著。

終於她一臉厭惡,捂住鼻子,用尖銳的聲音問我:「為什麼不關窗戶?為什麼?我每天那麼辛辛苦苦上班,你連關個窗戶都不會嗎?關窗戶很難嗎?你真是個廢物,整天噁心我的廢物。」

我看向敞開的窗戶,卻透不過氣。說:「妳在說什麼?」

「為什麼不關窗戶?」

「關了窗戶跟沒關有區別嗎?」

「那你為什麼不關窗戶?」

「關了就會比不關好嗎?」

「為什麼不關窗戶?」

「不知道。」

「為什麼不關窗戶,我已經說了幾百遍了。」

「不知道。」

「空氣太臭了,整個屋子都臭掉了。」

她豔俗的紅唇不斷攪和著發白的口水,我聞到一股新鮮的酒精味,區別於放久的酒瓶子散發出來的酸臭味,更易揮發。長長的一口氣後,她坐在椅子上,說:「先去幫我買一瓶酒。」

我沒有說話。

「我說你去幫我買一瓶酒。」

「妳該睡覺了。」

「不行,那群混蛋就是要我喝。」

「妳可以選擇不喝。」

「可以不喝嗎?他們抓著我的脖子,逼著我把頭仰起,像餵畜生一樣把酒倒進我的嘴巴裡。哪怕嗆到我都得喝下去,不把他們哄開心,我們吃什麼?你自己能活嗎?能順帶把我養活嗎?」

「所以妳在怪罪誰?」

「我怪罪我自己,被男人騙了,沒錢還要生孩子,生了一個畜生。」

「妳是對的,從一開始我就應該被紙巾擦掉或者沖進馬桶裡。」

「去幫我買一瓶酒!」

「別發酒瘋了,該睡覺了。」

「我發瘋?你才是瘋子,你奶奶也是瘋子,你們全家都是瘋子,才會把我逼瘋!」

「我同意妳說的,但妳該睡覺了。」

「我十幾歲時就在打工賺錢,你十幾歲還在家裡躺著,看一些狗屎電影,你得到了什麼?找一大堆我聽不懂的藉口,讓我理所應當地養你。你以為你是誰,但你誰也不是。你總覺得你有點不一樣,這點該死的不一樣麻醉了你,讓你認不清現實。現實是什麼,現實是沒了我,你連飯都吃不起。」

「我承認我是廢物。」

「你要是承認自己是廢物就應該想方設法地多賺錢,而不是在這裡死皮賴臉。你這廢物,廢物最喜歡做的事情就是把一事無成推給懷才不遇,認不清自己就是廢物。你繼續敷衍我,把自己的廢物說成大環境不好,卻沒有意識到自己沒有絲毫本事。」

「是的,就像妳說的,我甚至打遊戲輸了都怪隊友,安慰自己盡力了。」

「少假裝了,趕快去找些辯論的工作,治一下你嘴硬的毛病。」

她從椅子站起,喉嚨開始蠕動,一陣噁心的抽搐後跑向廁所。用食道口哭泣。

我起身想把窗戶關上,用力過猛,窗戶反倒牢牢卡死,我用力撕扯,窗戶的齒輪鏽跡斑斑發出刺耳金屬切割聲,陽光變得更少了。窗戶上貼滿各類報紙,膠水已經發黃,而墨水稍有褪色但仍清晰可見,我看著上面的一則新聞,寫著一男子路過社區時,被從九樓一躍而下尋死的婦女砸死,婦女卻活了下來。他的去世時間是在一個春天的下午,陽光溫暖,天空湛藍無雲,使我有些羡慕。突然的死亡,人們的悼念,這個倒楣蛋一生的高光聚集這一刻,用大幅的報導慶祝著一切。

他把他自己賣給死亡,而我們這群還沒死的人,只能出賣自己剩下的日子,去工廠,去單位,去服務場所成為社會的一份子,用自己的今天築起社會的明天。貢獻出舊今天,我們要打造新明天,我無時無刻不被這樣洗腦著,還好仍能扼制住這種思想對我的入侵。無非是我想要拍一部電影告訴大家不是這樣的,但情況卻越來越惡化,我也無法拍出自己的電影。為之,我常處於良心不安的狀態,也從未準時睡過覺,惶恐與我融為一體,好像我本該如此。

我媽從廁所出來後,癱軟在本該我躺的位置上,像經歷長時間思考一樣打了又臭又長的酒嗝。我來到廁所,用一瓢一瓢水沖洗地上的汙物,儘管汙物已經沖進下水道,可地面仍覆蓋一層油脂,踩上去光滑又噁心。我便拿著拖把泡上泡沫水一遍又一遍來回清洗。很快,我出了一身汗,把自己脫了個精光,在手臂上用力一搓就起了泥垢,皮膚很乾燥,像死豬皮,上面豎立著幾根僵硬的豬毛。我擰開煤氣罐,花灑噴出熱水,水汽柔軟像雲朵,隨著我的頭部流到腳部,睜開眼,看著水流從眼睛流過撫摸著身體,感覺它的阻力和溫暖,摩擦後四濺又垂直地落下。熱水器裡的火光越來越暗,水溫不斷下降,正在逐一澆滅身體的毛孔。我把煤氣罐從角落裡拎出來,放到地上,用腳踩著來回翻滾它。水流撞擊彎曲軀幹炸成水花,打在塑膠桶子發生沉悶的鼓聲,激烈的節奏帶有雄性的力量,讓屁股也跟著一晃一晃。

我換好衣服準備出門,電視正在播報新聞,那是一個盛世,讓人不再不厭其煩地絮絮叨叨,陷在自己高亢狂熱的狀態中,發出沒完沒了的抱怨。我媽躺在椅子上,整個胸腔和喉嚨不斷顫抖發出難聽的鼾聲,從身體散發出充滿厚重感的酒精味一下子充滿了整個空間。她睡著了。

| FindBook |

有 6 項符合

餘波蕩漾的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 355 |

小說 |

$ 356 |

小說 |

$ 405 |

中文書 |

$ 405 |

現代小說 |

$ 405 |

文學作品 |

$ 405 |

中文現代文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

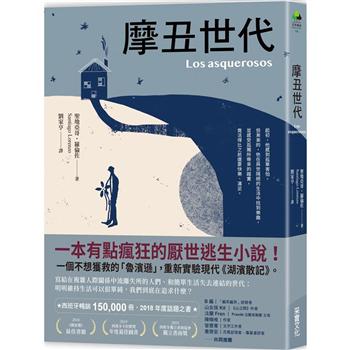

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:餘波蕩漾

貧窮,擴張了人性的想像力──

當《我的出走日記》撞上《發條橘子》以及《小丑》

絕境系小說家吳水寫給世界,一首如邪典電影的絕望之歌!

「整個世界都他媽沒救了。」

一名想當導演的廢青和一起偷拐搶騙喪的另一名廢青;瞎眼的吸毒者阿傑、像性暴力妥協的跳舞女孩夕夕,酗酒的老詩人、性無能的阿男和妓女的阿花……。宛如《百年孤寂》馬康多的邊陲小鎮上,被時代傷得體無完膚的瘋魔群像,在充滿暴力、色情、傷害、憤怒、死亡、絕望的社會底層邊緣,垂死掙扎。

生活才是兇手。

生活充滿胡鬧。

我們別無他法。

朱嘉漢(小說家)

但唐謨(小說家)

邱怡青(小說家)

陳育萱(小說家)

黑狼那卡西 黃大旺

廖偉棠(詩人)

盧盈良(導演)

顏忠賢(小說家)

——真摯推薦(按姓氏筆畫排序)

作者簡介:

吳水

出生於1996年,曾為多家企業拍攝過TVC、宣傳片等不同類型視頻,現自由廣告導演、獨立電影人、編劇。

章節試閱

0

(在我好多年前,身體便失去愛的功能,自然而然地像氣球嗦了一下慢慢捲縮起來。)

我在隔板另一側聽著幾近散架的床不斷發出嘎吱聲,那是一種沉默的嚎叫聲,南方的空氣總是帶著水汽,很容易升溫。很快,兩個人身上的味道開始彌漫,啤酒味、汗酸味,混合著屋子裡本有的發黴味,聲音停止後變成掛在玻璃上的細小水珠,味道消失了。我往房間門口望去,一個赤裸的女人正在擦拭自己身上的男人汗水,那個男人坐在床上穿褲子,腹部橢圓形的脂肪堆積成三層,讓皮帶死活也扣不上,他站起來,三層脂肪滾到了一起,深吸一口氣勉強扣緊扣子。我不想...

(在我好多年前,身體便失去愛的功能,自然而然地像氣球嗦了一下慢慢捲縮起來。)

我在隔板另一側聽著幾近散架的床不斷發出嘎吱聲,那是一種沉默的嚎叫聲,南方的空氣總是帶著水汽,很容易升溫。很快,兩個人身上的味道開始彌漫,啤酒味、汗酸味,混合著屋子裡本有的發黴味,聲音停止後變成掛在玻璃上的細小水珠,味道消失了。我往房間門口望去,一個赤裸的女人正在擦拭自己身上的男人汗水,那個男人坐在床上穿褲子,腹部橢圓形的脂肪堆積成三層,讓皮帶死活也扣不上,他站起來,三層脂肪滾到了一起,深吸一口氣勉強扣緊扣子。我不想...

顯示全部內容

推薦序

「閱讀吳水的文字,彷彿經歷了一場末世的過程。殘酷,憂鬱,黑暗,卻帶著一份幽默迷人的魅力。」——影評人但唐謨

「這本小說會帶領你直視那些你只想閉眼不看的瞬間,在那裡只求能乾乾淨淨脫身就好,卻始終事與願違。

背著光走,在岔路裡逆行,徹底背棄珍視的,也只是高速奔赴這無止盡的危險之中,再走一步就可以更接近懸崖的前端,毫無憐憫、連最低劣的絕望都沒有,奔跑著卻沒有前路。」——小說家邱怡青

「『痛苦會占據著人,給別人也帶來痛苦。』《餘波盪漾》裡有這麼一句描述。讀吳水的小說,你就像猛地被踹進一個垃圾堆積塌陷...

「這本小說會帶領你直視那些你只想閉眼不看的瞬間,在那裡只求能乾乾淨淨脫身就好,卻始終事與願違。

背著光走,在岔路裡逆行,徹底背棄珍視的,也只是高速奔赴這無止盡的危險之中,再走一步就可以更接近懸崖的前端,毫無憐憫、連最低劣的絕望都沒有,奔跑著卻沒有前路。」——小說家邱怡青

「『痛苦會占據著人,給別人也帶來痛苦。』《餘波盪漾》裡有這麼一句描述。讀吳水的小說,你就像猛地被踹進一個垃圾堆積塌陷...

顯示全部內容

目錄

0

(在我好多年前,身體便失去愛的功能,自然而然地像氣球嗦了一下慢慢捲縮起來。)

→1

(你這廢物,廢物最喜歡做的事情就是把一事無成推給懷才不遇,認不清自己就是廢物。)

→2

(不勞而獲的人,只吸一個人或一個家庭的血是懶鬼,而吸一群人的血是良心企業家。我猜,這是大半世紀瘋狂的集體主義遺留下的病根。)

→3

(「不用歎氣,當想不勞而獲的人遇到已經不勞而獲的人,只能一直被玩弄,這就是這個世界的真相。」)

→4

(在一個瘋狂的年代,所有人都瘋了……)

→5

(人以為無聊有很多,但無聊只有一種,整個世界都是無...

(在我好多年前,身體便失去愛的功能,自然而然地像氣球嗦了一下慢慢捲縮起來。)

→1

(你這廢物,廢物最喜歡做的事情就是把一事無成推給懷才不遇,認不清自己就是廢物。)

→2

(不勞而獲的人,只吸一個人或一個家庭的血是懶鬼,而吸一群人的血是良心企業家。我猜,這是大半世紀瘋狂的集體主義遺留下的病根。)

→3

(「不用歎氣,當想不勞而獲的人遇到已經不勞而獲的人,只能一直被玩弄,這就是這個世界的真相。」)

→4

(在一個瘋狂的年代,所有人都瘋了……)

→5

(人以為無聊有很多,但無聊只有一種,整個世界都是無...

顯示全部內容

|