背離陸的背影

張愛玲說過:「像我們生長在都市文化中的人,總是先看見海的圖畫,後看見海;先讀到愛情小說,後知道愛;我們對於生活的體驗往往是第二輪的。」很多事情似在前面看過了,經驗的時候像是二手的。二手的時代。像布偶般演繹讀過幾遍的一部小說?檢拾的情感會是一手嗎?我想起關於海的初次體驗,也不確定是否第一次了,或當時是否已真正看過海的圖像。只記得,我們在某個雨季時份蝸牛連線的甬道裡,沿著長長的上坡路走,坡道上側旁高樓底層的窗好像都傾斜下來,像防空洞般我們走到某段路又低陷下去,被底層淹沒了光地沿路漆闃的毫不著跡,只知道路上都是蝸牛,我們要含蓄地走。幼時我總是喜歡從家裡一直走一直往前繞過公園走,一直走穿過海邊暗紅色的運輸大樓,穿過荒掉的電梯,抵達海的面前。在那悠長的甬道裡父親大概早已把鮮紅色膠桶交予給我,那時的碼頭好像還能輕易釣到魚。某種長大的練習也許是從那時開始的。靜待面前一架又一架船的啟航,不揮別也不回頭,緊盯別的生物慢鏡頭地逐點的掙扎地死去,並且學著如你一樣在往後製造的血腥裡變得再無感覺,甚至還帶點竊喜?好些年後,H和那時代裡的人一樣重複走到這個海岸,抵達商場後巷然後默默走往商店,彷彿預早規劃好路線圖地直走,青澀地選購起魚竿魚線。那個時代可以把魚竿提到海面上,就像是某種發育長大的記號。只是那時候我們心裡都明白,魚竿和魚線觸及的只有海水,和那些後來腐臭了的魚屍,並沒有連接其他甚麼。

「你老是站在那裡看背影。」那時候H不止一次說。沒有吐出口的下句可能是:「你真是個悶蛋。」

相隔許多年後,暗紅色的運輸大樓早被拆毀,就如城裡許多早期的大型建設,那裡再沒有霉濕夜晚昏黃光線裡練習滑行姿勢的人,我們也再不用走經黑暗而抵達海的面前,只要光潔地穿過明亮商場就可以了。

很後來的某天,我終於走往從前說過的更南面之地,差不多是島上最南的一段海岸線,在層層參差的岩石底下我看見一個垂釣者的身影。那身影踏在眾多嶙峋岩石中一塊看似較平坦的大石上,背影看起來就像他正注視著從遠方駛經的貨船。我一直看他,看他那寂靜的背影,某瞬間又打破寂靜地拋下魚竿投進嘶嘶呼呼的海,那些碎裂的泡沫聲猶似被畫面連線地同步帶進了耳蝸。不知怎地,他也是一個人的,獨自在南面海岸,背離陸地。

那時候的H還會到海岸垂釣嗎很可能已經不會了,那時候人在地球哪地方我也並不知道,甚至是說話聲線也無法記得,不過就像從前一樣撂下話便轉身地,H好像把話藏在漁繩觸及的海面告訴我:想再看那些背影其實不必跑抵南岸,城裡一千多公里長的海岸線其實真的不必走遠。

而我總是記著那次在迂迴旋展的山路上,忽然在車子上拐了個彎便看見淺水灣一個海角,恍恍惚惚地回到了童年時代淺水灣海邊的一個公園,像看見和你那時一樣喧鬧蒙昧的孩童。那時候並不知道淪陷所謂何事,也不知道這裡的一段傾城故事,更不知道淪陷時期端木蕻良與蕭紅的事,或是蕭紅骨灰曾埋葬此地在一棵鳳凰木樹下,倚傍綠水青山最終被移植,重光後財團為重建某個設施把墓地挖去,骨灰被移到了廣州。

後來的時代彷彿也拐了一個轉。一個又一個的。你比從前更不知道重光是何種模樣或是甚麼意思。往後的淺水灣也不像記憶中那樣。很後來以後的那天,車子從山路上晃至一個拐彎處時,迅霎湧來是比海光更刺眼的法拉利新車展示場。「往南走吧,就一直往南走。」彷彿有個聲音沿路在細細敲鑿耳朵,但那並不像《長路》裡一直往前走一直往南走的一對父子,他們骷髏一樣地渴盼食物而來到南方,並軀體枯萎地渴盼抬頭便看見汪洋或活土,而你只是極虛浮作態地,為了許多年前一個對話而來,跑到這個叫舂坎灣的地方。然而在疫病某個時期,好些公眾泳灘都一夜被封鎖了,密密稠稠被圍封橙紅一塊又一塊圍板,那些圍板在風呼嘯嘯地吹打時仍屹立依舊,像是一束烈光也沒能穿透的牆,彷彿大海被擱淺在自己的邊緣上,封印在海與陸的交界線。圍板外是反覆湧來的浪聲,那些被重整了的浪花與浪濤如果有所屬頻譜的話,不知在碎裂前音色會不會像尖銳逃跳出來的亢音。那時候,就只有高空一群麻鷹仍能遊覽圍板邊界兩方,岸貌道然地根本不當面前圍牆是一回事,一圈一圈來來回回地盤旋,彷彿在享受飛行的樂趣。我看著竟有點激動。怎麼牠們能活得如此輕省,全不視圍牆是一回事?不似我這般在圍板以外從海的聲音裡想像海?像那些根本不把圍牆放在眼內的人,到海邊隨便一處跳躍進水就可以,根本不需要公眾泳灘,隨便一處就可以了。從遠處看那幾個人悠然的姿影,就像不費吹灰之力地不被任何事干擾。

「你來看看,來看看啊,看看我把她雙眼挖出來的模樣?」夢裡我看見你咧嘴笑著看我。

吐出尖聲的嘴巴把人的意識挖土般使力地掘挖出來。那是個夢魘,我只是做了個噩夢,那必然只是個噩夢。十多歲的我深夜試著告訴自己。靜下來時她那雙眼珠球仍懸吊床尾盡處彷彿在張望。

把漁繩拋進海的那段日子我大概沒有告訴H,也許當時自己並不知道,很後來才想到,那時真正想要看的會不會並不是那些寂靜的背影,而其實是那張站在海邊忽然會掉頭笑著看我的臉,那張會告訴我海的對岸曾是油庫的臉,一張在孩童眼內仍未沾腥的臉。

很奇怪地,一直往南岸那小路走,差不多走到盡處是一所老人院,一所遺世獨立般肅坐海邊的老人院,在疫病時期走經簡直像在向世人宣告住在裡面的人全都需要被一片海水或一段長路隔絕。我不知道裡面住著甚麼人,就只隱約感到這一整座海邊老人院就像隱喻一樣地存在。百多年前尚未開發維多利亞城的時代裡,這區本來是城市的行政中心,好像說是軍營蚊患嚴重至疫病蔓生也因為海盜威脅大之類的,後來城的重心改而從南岸遷出,遷移至港島北岸。這海邊遺世般的老人院就像隱喻一樣地存在,一整座穆然盤坐地眺看遠方的銀洲島,還有更北面更喧鬧的島。這些住在寧靜海邊的老人,這一排又一排荒廢掉的英軍營舍,還有傳說中營舍曾用作隔離麻瘋病人這些事,讓我想到這裡像是隔著一道門,隔著一排欄柵,隔著一段水道或海路被世界隔絕了的甚麼異質空間,會不會就像是馬田史高西斯的不赦島,島上存在好些前傳或後傳,或真或假的隱秘,而致記憶不得不被打包,扭轉,編碼並拋棄?

把漁繩拋進海之前我們好像早已明白前端那細勾的用途。H熟練地套上極細的屍。

「你不覺得奇怪嗎,站在這裡靜候根本不想要的東西,然後腥臭時一一拋棄。」那時想必沒有吐出口。

和寂靜的垂釣者站了一個午後,我甚至開始懷疑那些年跑到幾千公里外的歐陸地帶念書,假日時坐火車到南方看海是不是就為了看某個記憶中的背影。

那天,跑到南岸後才發現,儘管大海的律動有時像某個有情體般絮絮叨叨地向你說話,但看久了才明白,海其實並不需要一個聽海語者。凝視垂釣者背影的午後有時會胡亂在海邊走踱,忽然某刻一個棉絮般乳白色的半透明水母漂來岸邊,似死非死地漂浮過來。水母在大海漂浮時不像水族館般美麗,從海面看水母只是非常安靜地像死亡。也許是過份安靜只隱隱起伏於浪潮,水母看起來像是無言地空蕩在鱗光之中,厄運的死亡。像被鬼網纏身的生物。早夭幼體。浮腫屍骸。深沉的海彷彿一直處在漠然位置,就只吸納,不作回應。我記得曾聽說即使是海洋民族,泰緬南部的莫肯人死後也不願漂流大海,他們選擇葬身陸地回到以務農為生的先人懷抱,回到被北面緬甸人和南面馬來人侵擾後逼得逃亡的先人本來棲身的土地。

「死後都葬在這塊土地。」童年回鄉時父親好像說過。還展示一頁又一頁族譜。

從鄉間的路搭乘卡車,沿路咔嗒咔嗒的崎嶇不平,不知多久才到一個山腳下。

從山下的坡路往上走,一直走上山的某處,幼時的你只顧奔走根本沒注意路途上身穿白袍的人在做甚麼。他們在葬誰呢?你甚至不懂得問。只見眼神裡都是空蕩蕩的。

後來你看見淚光。一顆從沒看過的淚光。你隱約知道那不是個能奔走的情節。

幾乎要懷疑這是夢中一個情節。

| FindBook |

有 5 項符合

天亮前往海邊走的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 395 |

中文現代文學 |

$ 425 |

文學作品 |

$ 450 |

現代小說 |

$ 465 |

中文書 |

$ 475 |

散文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

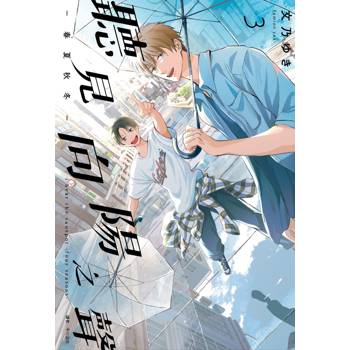

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:天亮前往海邊走

林超英(香港天文台前台長):書中文海林帶我們去到香港各地,從山上的瀑布沿河而下到河口泥灘,由偏遠鄉村到豪宅樓盤旁少許殘餘的自然角落,不管哪裡,她都找到自然生命在努力的痕跡。

余麗文(香港大學文學及文化?究碩士課程統籌):《天亮前往海邊走》回應了生態、歷史、城市與個人關係的摺疊,是難得的多角度作品。

李智良(作家):讀者在場景、文本與敘事聲音的剪接與借換中,追隨倖存者「替身般的身體意識」觀看、感知、行走「我城」的另途。

這是一本關於香港生態書寫的散文集,也是一本折射人文歷史的香港遊記。沿著香港境內的島嶼與九龍半島的海岸線,摺疊作者的成長記憶。在陽光的縫隙下,文字生長出個人與城市、生態的親密與疏離。

作者簡介:

文海林

生於九○年代香港。畢業於香港大學比較文學系及哲學系,法國里昂第三大學跨文化與跨文本研究所碩士。曾任職《明報》編輯、記者,《字花》編輯,從事鄉郊保育等工作,近年於大專兼職,任教與文學相關科目。作品曾獲中文文學創作獎。

章節試閱

背離陸的背影

張愛玲說過:「像我們生長在都市文化中的人,總是先看見海的圖畫,後看見海;先讀到愛情小說,後知道愛;我們對於生活的體驗往往是第二輪的。」很多事情似在前面看過了,經驗的時候像是二手的。二手的時代。像布偶般演繹讀過幾遍的一部小說?檢拾的情感會是一手嗎?我想起關於海的初次體驗,也不確定是否第一次了,或當時是否已真正看過海的圖像。只記得,我們在某個雨季時份蝸牛連線的甬道裡,沿著長長的上坡路走,坡道上側旁高樓底層的窗好像都傾斜下來,像防空洞般我們走到某段路又低陷下去,被底層淹沒了光地沿路漆闃...

張愛玲說過:「像我們生長在都市文化中的人,總是先看見海的圖畫,後看見海;先讀到愛情小說,後知道愛;我們對於生活的體驗往往是第二輪的。」很多事情似在前面看過了,經驗的時候像是二手的。二手的時代。像布偶般演繹讀過幾遍的一部小說?檢拾的情感會是一手嗎?我想起關於海的初次體驗,也不確定是否第一次了,或當時是否已真正看過海的圖像。只記得,我們在某個雨季時份蝸牛連線的甬道裡,沿著長長的上坡路走,坡道上側旁高樓底層的窗好像都傾斜下來,像防空洞般我們走到某段路又低陷下去,被底層淹沒了光地沿路漆闃...

顯示全部內容

推薦序

走到天亮的所在 韓麗珠

偶爾碰到擊中心坎的文字,便要把閱讀的節奏儘量放慢,這樣才能把藏在文字之間的氣息收進心裡,讓其慢慢膨脹和蔓延。

讀《天亮前往海邊走》,時而中斷而思索良久,時而放下文稿放空,時而回到前一頁再讀一遍,始知其中的細意鋪排和嚴謹伏線。其中一個出現在文中的意象,讀後久久縈繞在腦裡:〈地上星圖〉裡,童年的「我」被帶到潮間帶,遠離了人群,不覺誤踏泥漿地帶,身子便一直沉下去,愈用力去自拔沉得愈深。文海林這樣寫遇險小孩與圍觀成人的對比:「記憶中,遠方的人隱約流露出隔絕神情,極目觀看我。...

偶爾碰到擊中心坎的文字,便要把閱讀的節奏儘量放慢,這樣才能把藏在文字之間的氣息收進心裡,讓其慢慢膨脹和蔓延。

讀《天亮前往海邊走》,時而中斷而思索良久,時而放下文稿放空,時而回到前一頁再讀一遍,始知其中的細意鋪排和嚴謹伏線。其中一個出現在文中的意象,讀後久久縈繞在腦裡:〈地上星圖〉裡,童年的「我」被帶到潮間帶,遠離了人群,不覺誤踏泥漿地帶,身子便一直沉下去,愈用力去自拔沉得愈深。文海林這樣寫遇險小孩與圍觀成人的對比:「記憶中,遠方的人隱約流露出隔絕神情,極目觀看我。...

顯示全部內容

目錄

目錄

推薦語:林超英、余麗文、李智良

推薦序:

走到天亮的所在 韓麗珠

在摺疊的時空裡讓分身承載記憶 王証恒

輯一:島的記憶

01 | 背離陸的背影

02 | 來歷不明

03 | 地上星圖

04 | 水原鄉

05 | 水之音

06 | 古海的凝視

07 | Blue is the Warmest Colour in Your Body

08 | 片尾嘶嘶雪花

09 | 海光

輯二:山海之間

10 | 夢中尋

11 | 海堤重影

12 | 讀劇的節奏

13 | 河看海

14 | 候鳥踟躕

15 | 靜靜的明日

16 | 海岸路與時空體

17 | 回音

後記

推薦語:林超英、余麗文、李智良

推薦序:

走到天亮的所在 韓麗珠

在摺疊的時空裡讓分身承載記憶 王証恒

輯一:島的記憶

01 | 背離陸的背影

02 | 來歷不明

03 | 地上星圖

04 | 水原鄉

05 | 水之音

06 | 古海的凝視

07 | Blue is the Warmest Colour in Your Body

08 | 片尾嘶嘶雪花

09 | 海光

輯二:山海之間

10 | 夢中尋

11 | 海堤重影

12 | 讀劇的節奏

13 | 河看海

14 | 候鳥踟躕

15 | 靜靜的明日

16 | 海岸路與時空體

17 | 回音

後記

顯示全部內容

|