人間煙火.市井氣及其他

有人說,城市就是這樣,只有「混亂」才能富有生氣。

這話我有同感,皆因我八十年代住在油麻地廟街附近,那裡龍蛇混雜,華燈初上,流鶯就站在唐樓門口搔首弄姿,經過的大叔有些色迷迷,有些腳步疾走,時不時又回頭瞅兩眼;而最吸引我的,該是食肆林立,最令人印象深刻的是地舖一排排矮凳,一張長枱上,擺滿東風螺、蚶、生蠔、賴尿蝦、肉蟹等,琳瑯滿目,煞是好看!光顧的,不乏西裝友,更多是穿著時髦的女士和性感女郎!

唐詩〈夜看揚州市〉描述市井的繁華:「夜市千燈照碧雲,高樓紅袖客紛紛」,那種人間煙火,對我這種市井之徒,絕對吸引!八十年代的廟街入夜車水馬龍,人聲鼎沸,如今隨著攤擋愈來愈少,城市規劃,加上不少流變,昔日的煙火氣,俱往矣!

自新冠肺炎疫情暴發至今近兩年,疫情持續嚴峻,變種病毒株爆完一隻又一隻,一隻比一隻難纏!政府實施禁聚令又一延再延,夜市沉寂,通常九時後街上已少人行,店舖亦多打烊!事實上,這個疫情令許多人改變了飲食習慣,老朽如今夜晚已幾乎絕跡酒樓飯店,連去連鎖快餐店買外賣都嫌煩;年紀大,吃得也較清淡,是以多在家淥條菜,蒸雞或弄個梅菜蒸肉餅,頂多來個鮑汁炆鵝掌,鮮有煎炸,簡簡單單又一餐。

不過,說起吃,年輕時,愛在街邊篤魚蛋、整串沙嗲魷魚鬚、炸大腸、牛雜、臭豆腐,都令我回味無窮。七十年代,我住北角和富道舊樓,近糖水道有一列大牌檔,晨早有明火白粥、油器腸粉;或來杯奶茶、蛋牛治,記憶中蛋牛治特別噴香、絲襪奶茶又特別清香幼滑;此外,有檔燒臘檔,記憶最深刻的是那檔主劏雞,一大個圓竹籮的雞,捉一隻往頸一刀一抹,未等得及放血就往另一竹籮放,如是者一刀一隻雞,手法快如閃電,及至數十隻雞在竹籮撲撲亂跳至血盡身亡,場面極之悲壯震撼!照道理:君子遠庖廚。可惜當年還是後生小子,並沒有「君子」心態!看得多,也就習以為常!令我常思念的,倒是那白切雞飯特別有雞味!蘸上鼓油薑蔥,舌尖上的高潮一湧而上!如今即使在大酒店食一客幾百元嘅海南雞飯,味道依然不及那用雞公碗盛的白切雞飯!

七十年代,糖水道那一列大排檔我幾乎日日光顧,那時,從北角步行去大坑新法書院上學,我讀下午班,放學大約六點多吧!回程必到一檔大排檔食牛雜麵,好像一元一碗,時正發育,加上青春騷動,吃完牛雜麵還要去春秧街檀島咖啡買個出爐墨西哥,然後才回家!

迨至八十年代,大專畢業又讀了師範,有張「教師許可證」,我開始日間教書,夜晚在明報當校對。其時,報館凌晨一時左右收工,很多時會與同事到糖水道一間叫「祥記」的大排檔消夜!呢檔嘢利害了!生意火紅到不得了,皆因鑊氣夠,撚手小菜如薑蔥炒蟹、酥炸生蠔、生炒骨、小炒皇,即使炒碟乾炒牛河都香噴十里,令人食慾大振。我特別喜歡看師傅在拋鑊,火光熊熊,呼呼有聲,油光鋥亮加上汗水揮發,市井得盈滿人氣,搵食全靠真本領,生意好到要租用貨車,然後在上面開幾張枱!那是我「暴食江湖」的光輝歲月,年青就是任性,暴食也不過多個肚腩,叼支大雪茄,就可充當大波士,正!根本不當爆飲暴食是一回啥事!如今年過花甲,才得了「三高」,靠食一大堆藥控制,依然沒有刻意戒口,也不至有大毛病,上天總算厚我!

如今,年紀大,依然愛吃,只是未能再不顧後果的暴食!事實上,也吃不回昔日市井氣,那股令人回味無窮的人間煙火!

那日,無意在一堆舊剪報,看到已故台灣美食評論家韓良露一篇〈烹小鮮如治國〉的文章,登在《中國時報》「三少四壯集」專欄,時維二〇〇六年五月二十一日(她逝於二〇一五年)!往事已如煙,韓良露感嘆,曾經何時,自詡是小吃王國的台灣,吃東西方式如此等而下之,先是免洗筷子到處橫行(別忘了免洗筷子還有化學污染呢!),連一些大餐廳明明還用瓷湯匙、不銹鋼湯匙、刀叉的,竟然不肯多買一副不銹鋼筷子或木筷,偏偏都將集體意識中毒地用著免洗筷子,更可怕的是接著流行起用塑膠匙,用塑膠匙喝熱湯成嗎?會好喝嗎?這是怎樣的飲食文化精神呢?台灣怎麼會變成這樣的?

其實,香港也一樣,疫情下多了外賣,塑膠餐具氾濫成災,嚴重污染環境及海洋生態!政府的「走塑」運動得個講字!韓良露感而慨之:這種對飲食方式麻木,是否和這幾年的社會風氣有關呢?所謂治大國要如烹小鮮,如果老百姓發現治大國亂七八糟,上行下效,烹小鮮也就胡搞非為了。韓大姐因而悟道:小吃精神與文化的淪亡,不可小覷,小吃往往最能反映世道人心,國泰民安才有好的小吃藝術,世風一壞,人肉包子都會出現。

我這人魯鈍,哪會對小吃有如此深層次的反省!只是感慨世道人心,只懂「搵快錢」,卻連小吃也做不好了,加上偷工減料,食料也沒有以前的上乘和天然,那「古早味道」幸好年青時早已嚐遍,否則真會後悔死了!至於人肉包子是否會出現或已出現,老朽「年紀大、機器壞」,自顧不暇,那管得這許多?走筆至此,倒想起前輩曾敏之曾推許的兩首飲茶詩,其一甚得我心,敬錄如下:

醒來四處小燈殘

徐步茶樓覓早餐

美點排期廚下計

報章如畫夜中看

傾壼痛飲消閒易

為口奔馳度日難

暫得人間平旦氣

曾敏之前輩懷念的是廣州西關的陶陶居茶樓,它的三字招牌,乃出自康有為手筆,百年老店,百年滄桑,中有先烈先哲的史跡,至今仍高掛於陶陶居。前輩於此飲茶,仍不忘追尋往跡,不忘國家民族多難的歷程。我輩只關心蝦餃是否彈牙,水滾茶靚,那會有如此憂國情懷!如今望風懷想,只想早日通關,也讓老朽到陶陶居緬懷一番!

——稿於十二月二十四日平安夜 野村

| FindBook |

有 5 項符合

野外春曉的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 261 |

現代散文 |

$ 290 |

中文書 |

$ 297 |

現代散文 |

$ 297 |

中文現代文學 |

$ 297 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

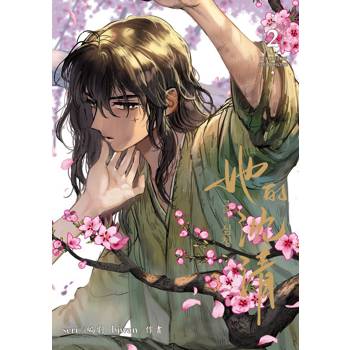

圖書名稱:野外春曉

大半生已經夠苦,步向夕陽晚境,歲月並不如歌之行板而是一把無情的殺豬刀,是否應該向李白學習「且樂生前一杯酒,何須身後千載名」?

我有一個夢,就是詩人所說的「都歸了塵土,還原為一場春夢」,有春夢就有春風,春風得意馬蹄疾, 我不必一日看盡長安花,只要「春風復多情,吹我羅裳開」。

作者簡介:

施友朋

男,福建晉江人。年過花甲,熱愛閱讀,寫作不絕。曾誤人子弟廿多年,亦係資深媒體人,至今賣文為生,生活隨筆、讀書偶得常見香港各大報章及文藝雜誌。著作4本,最新一本為《野村雜話》,初文出版。加上這本《野外春曉》,著作5本,亦初文出版。

章節試閱

人間煙火.市井氣及其他

有人說,城市就是這樣,只有「混亂」才能富有生氣。

這話我有同感,皆因我八十年代住在油麻地廟街附近,那裡龍蛇混雜,華燈初上,流鶯就站在唐樓門口搔首弄姿,經過的大叔有些色迷迷,有些腳步疾走,時不時又回頭瞅兩眼;而最吸引我的,該是食肆林立,最令人印象深刻的是地舖一排排矮凳,一張長枱上,擺滿東風螺、蚶、生蠔、賴尿蝦、肉蟹等,琳瑯滿目,煞是好看!光顧的,不乏西裝友,更多是穿著時髦的女士和性感女郎!

唐詩〈夜看揚州市〉描述市井的繁華:「夜市千燈照碧雲,高樓紅袖客紛紛」,那種人間煙火,對我...

有人說,城市就是這樣,只有「混亂」才能富有生氣。

這話我有同感,皆因我八十年代住在油麻地廟街附近,那裡龍蛇混雜,華燈初上,流鶯就站在唐樓門口搔首弄姿,經過的大叔有些色迷迷,有些腳步疾走,時不時又回頭瞅兩眼;而最吸引我的,該是食肆林立,最令人印象深刻的是地舖一排排矮凳,一張長枱上,擺滿東風螺、蚶、生蠔、賴尿蝦、肉蟹等,琳瑯滿目,煞是好看!光顧的,不乏西裝友,更多是穿著時髦的女士和性感女郎!

唐詩〈夜看揚州市〉描述市井的繁華:「夜市千燈照碧雲,高樓紅袖客紛紛」,那種人間煙火,對我...

顯示全部內容

作者序

自序

莫不如此,應該如此,只能如此!

散文真的是可以無所不談嗎?這是台大中文系教授唐捐在一篇短文提出的詰問,收在黃麗群主篇的《九歌109年散文選》。文章只有七百多字,但說出了散文並不是「我手寫我口」,無所不談。這裡不涉及一篇「好散文」在結構的無比穩定,修辭要如何華麗或簡要精準等,而是講認真處理「我」,是否就能真心話大放送?

唐捐這一問真絕。所謂「為文貴乎真」,然而,作家下筆,即使筆走龍蛇如傾江倒湖,可是有些話還是「末曾講」、「不想講」甚至「不能講」!唐捐文末說:在以「厭世」相標榜的時代裡,果於掲露隱...

莫不如此,應該如此,只能如此!

散文真的是可以無所不談嗎?這是台大中文系教授唐捐在一篇短文提出的詰問,收在黃麗群主篇的《九歌109年散文選》。文章只有七百多字,但說出了散文並不是「我手寫我口」,無所不談。這裡不涉及一篇「好散文」在結構的無比穩定,修辭要如何華麗或簡要精準等,而是講認真處理「我」,是否就能真心話大放送?

唐捐這一問真絕。所謂「為文貴乎真」,然而,作家下筆,即使筆走龍蛇如傾江倒湖,可是有些話還是「末曾講」、「不想講」甚至「不能講」!唐捐文末說:在以「厭世」相標榜的時代裡,果於掲露隱...

顯示全部內容

目錄

開篇

莫不如此,應該如此,只能如此!——《野外春曉》自序

藝文小扎

豉油畫勾起的回憶與胡思

傳記難寫 創意更難求

手按鍵盤氣自華?——「詩壇芙蓉」VS. 詩歌丟了

易中天 蘿蔔史學闖江湖

小說優劣憑誰問?

讀書不成,豬年狂想

書房布置與創新遊戲

小題大做的「張愛玲熱話」

作家通病與脫貧策略

暢銷書作家脫貧傳奇

文學依然魅力十足

一些人,一些事

怎麼寫一篇精采的散文

詩即生活 可以感動人心

《亂世佳人》七十年紀念

都市生活

手機.廢話.隨想

網絡文字.符號天書

讀書人少 寫書人多

御宅族.寄生族.隱閉青年

我的博客情緣

答...

莫不如此,應該如此,只能如此!——《野外春曉》自序

藝文小扎

豉油畫勾起的回憶與胡思

傳記難寫 創意更難求

手按鍵盤氣自華?——「詩壇芙蓉」VS. 詩歌丟了

易中天 蘿蔔史學闖江湖

小說優劣憑誰問?

讀書不成,豬年狂想

書房布置與創新遊戲

小題大做的「張愛玲熱話」

作家通病與脫貧策略

暢銷書作家脫貧傳奇

文學依然魅力十足

一些人,一些事

怎麼寫一篇精采的散文

詩即生活 可以感動人心

《亂世佳人》七十年紀念

都市生活

手機.廢話.隨想

網絡文字.符號天書

讀書人少 寫書人多

御宅族.寄生族.隱閉青年

我的博客情緣

答...

顯示全部內容

|