這十五個短篇小說,帶我們由新鮮的二〇一七,回到六十年代的香港,啟德機場、九龍城寨、避風塘花艇、尖沙嘴……如今讀起來的懷舊味道,在當時卻是比真實更真實。故事選集為成三輯,共十五個短篇,讀者們,準備好回到過去的心情,平衡好心理,我們要回到六十年代了。

在頭兩輯的故事,我們不難感受到一股陰森、沉淪的氣氛湧現在文字之間,作者所選的題材大都是陰沉的,讀起來文字都像是黑色的,卻又令人不自覺地一步一步、愈踩愈深,因為這種獨特的陰沉氣氛所帶出的,不過是現實生活中的人性。性與情慾,不就是僅次於「食」的原始欲望嗎?當你讀着〈奔泉〉,作者筆下那大膽的文字描寫女主人胸腔間對情與慾的欲望,臉紅耳熱赤時,你知道那很赤裸裸,卻是很貼近人本性的赤裸。在似乎赤裸裸的同時,人下意識的動作是把令自己覺得臉紅的情緒壓抑,所以作者筆下的人物呈現出來既寫實,又迫真。

在本篇〈陸沉〉中,「先知約翰」愛上艇妹「蘭香」,瞞着「紅背心黨」的兄弟跟她交往,蘭香告訴他一個傳說,扯旗山上有一塊扯旗山上有一塊蠄蟝石,每年向上爬高一吋,到牠爬到山頂時,香港便會陸沉。後來蘭香被深之埗之虎買下,玩厭了又被賣到小舞苑去賺錢。故事完了,一點都不曲折離奇,卻真實地寫出當時香港的那個階段人物的生活情況,吸毒的吸毒,小混混的惡霸,賣身的艇妹……是確切的香港時代紀錄。

當你被快要「陸沉」的氣氛包圍,以為只能夠合上書本才可以逃離陰森的黑洞時,讀到〈煙景〉時你像是重返光明。

「雨後的小陽春」、「白楊樹」、「山茶花」,讀起來都會讓人嘴角浮現笑意,當我們跟「孟浪」一樣被「椰衣頭」的冷漠、絕情弄至幾乎自殺時,故事結局告訴我們這原來是個玩笑,兩個人之間的愛情也會如春天的花一樣盛開燦爛。

作者簡介:

盧文敏

原名盧澤漢,祖籍廣東新會,另有筆名孟浪,老偈,白水晶等。出生於香港一九三九年六月二十九日,臺灣師範大學國文系畢業。

一九五五年開始在各大報刊投稿發表。曾在香港教中學二十多年,也曾創辦《文藝沙龍》及主編《學生生活報》。業餘更從事報刊長篇小說及雜文寫作,一九七七年後離職,從事專業寫作及出版工作。一九八五年轉戰臺灣雅俗派出版市場,每月出版十多本期刊及流行小說及雜著。

已出版詩集《燃燒的荊棘》及長中篇小說《隧道亡魂》,《魔域翡翠》等三十多本(包括國內外的合集),連載港臺知名報刊長篇畸情,魔幻小說及雜文稿約八百萬字,未結集的作品尚待整理計畫上網及出版中。近來專心寫作別具一格,超越過去的現代詩,陸續發表於國內外網絡及文學雜誌,最新出版短篇文藝小說集《陸沉》,編輯中有詩人路雅十人詩選中之《盧文敏詩選》。

章節試閱

陸沉

(發表於《中國學生周報》)

一

先知約翰打從入餐廳那刻開始,屁股便像生了痔瘡,怎也不能教它安定紅背心的一群笑呀笑的就當他乾嗑風。

「……」他那鴨嘴梨似的大嘴巴像像插錯了唱針頭,沒頭沒腦的轉箇不休。

「信不信由你囉,到二十一世紀嘛,香港大會堂毗連皇后像公園那塊廣場,怕就要陸沉到海底……變成……變成了『香港海底歷史博物館』……毛大頭!你先別瞪眼鼓腮毒罵先知約翰胡扯……先知約翰差點忘記了給你啟示呢!你們到過鯉魚門沒有?嗯!真好玩!天曉得囉!它就是九七年後的『水族館』啦!打這陣怪腔怪調的小伙子,語氣中從不帶一個「嗄」字,就像燒爆竹裏沒有引線,愈是噼拍得响,愈顯得陰陽怪氣。

咖啡座七、八對被爆竹燒炙的眼光,忽地都投向先知約翰。

「放屁!」毛大頭把玻璃杯打樁似的銃一下枱,眼光也不抬,只冷笑地說:「先知瘋了,二號甘,派牌!」那被稱為二號甘的綽號就叫甘迺迪‧二號,這命名的玩意原是他們當中的「白紙扇級」——師爺——先知約翰想出來的:「紅背心黨是取自外國的一幅油畫,每人的綽號根據自己崇拜的大人物加上自己的特徵,例如東方甘地,BB土產、赫魯肥象,因為崇拜披頭四、皮禮士萊和甘迺迪的超過一人以上,所以他們只好模倣理髮店的編派,便產生了一號,二號……二號甘是不反抗主義者,他只喜歡洗牌派牌。

「這島有一天一定會陸沉……扯旗山上有一塊蠄蟝石,你們知道嗎?……嘻嘻……只要它有一天爬到山頂,扯旗山便成為維蘇威火山……嘩啦啦地噴出灰霧、岩漿、火舌... ...嘻嘻!染紅了你們的外衣……也就不必穿什麼紅背心了。嘻嘻!」先知約翰口若懸河地扯下去。

「先知真的瘋了!」赫魯肥象蠕動著一團糯米糍似的身子向毛大頭咬耳朵:

「喂!昨晚在城寨裏給臭老狐『打高射炮』(吸毒食白粉),先知那份是不是給換錯了神經藥,看他!又來了。」

只見先知約翰給蚊咬似的歪一下嘴,縮一下又瘦又小的身子,倒像一根乾地上的小辣椒;說話多了,他的聲調更乾燥得有點辣椒味兒。「你們真是!橫也賭個二十一點,豎也賭次十三張,也不理這餐廳就快--陸沉。記得嗎?上次孫悟空在戲院洗手間裏『追龍』(食白粉)闖的禍,也是你們這班賭鬼惹的,要不是打賭他放膽子贏了可以嚐嚐羅蘭的有味唇膏,他就不必要在鐵牢裏過冬了。」先知貓哭老鼠地數手指:「唉!可憐的老孫!計起來他也該在正午十二時釋放了,怎麼他還不打那十萬八千里的跟斗來集會呢?」

毛大頭瞪他一眼,冒著火頭,捺不住性子就「拍」一聲把一杯檸檬可樂也打翻了:

「媽的!正大屁王!這算是我們老巢嗎?你副狗口儘在說什麼鐵牢!什麼黑黨!倒不怕走漏了風聲!哼!今晚慶祝老孫百戰榮歸的派對,罰你他媽的站在窗外跳北風舞!」

大家都以為這下可結束了先知「瘋子賣瘋」的老把戲,怎知道先知約翰只老一下臉皮,不屑地把臉別開去看女孩子——一個臉上滿著雀斑的女學生,夾著厚厚兩本英文書走進來,搔首弄姿地週圍望一下,甘迺迪二號習慣性地吹一下口哨,那女學生搖著馬尾挺著一對水蜜桃似的胸脯走過來,甘迺迪二號正想欠一下身作天奴狀,她已挨到最後一個卡座上向男朋友撒嬌了。二號甘失望地低下頭喃喃:

「這潮女真有點像蘭香。」他忽然想起了什麼似的,轉向毛大頭說:「你今晚真約了她來玩嗎?」毛大頭明知道先知曾追求過蘭香,今晚玩蘭香的事原想暗地在化妝舞會下舉行,現在看來竟瞞不過先知了。

「你們是說避風塘上搖艇的蘭香?」先知像觸電似的抖了一下,發青的眼像水晶球打滾:「如果今晚她真的來給你們輪著玩,先知敢打賭你們的派對要在海底裏和鯊魚去開。」他忽然激動地站起來拍下屁股:「先知最不喜歡女人……女人是禍水,是大洪水……是火山口,是地震央……蘭香在海上生活,她只會把洪水帶來……使這島更快陸沉……陸沉……」他像先知在橄欖山宣佈人類的罪惡,口沫飛濺,有如火口山噴出的灰霧:「你們為了不想同所有兄弟佔有羅蘭的嘴,便用白粉來出賣孫悟空……你們知道嗎?孫悟空……就是我們當中的耶穌……這次上帝不會寬恕……祂心中只有報復和仇恨……不會寬恕,因此,先知要告訴你們:這島一定會像龐貝城陸沉!」

他語無倫次得像一串地雷炮,頭筋突兀起一條條青竹蛇,大家起初只是哄然大笑,但見他愈說愈起勁,愈來愈認真,倒真的慌他真個瘋了。

「你們開的玩笑太大了。」BB土產有點矜憐地低啐著:「你們明知道他喜歡蘭香,卻要惡作劇作弄他——說真的確要是今晚她真的來,我們就不會參加派對囉!她當過小舞女,變相的婊子,我們才不和她厮混!」毛大頭正想用點甜話哄她,只見先知兩眼翻著一塊青一塊紅的自言自語地離開座位,一時不知他喃嘸些什麼。吵鬧慣的世界忽然沉寂下來,使人有一種恐怖的預感,他們都眼巴巴地望著他大搖大擺的神氣。

「嘻嘻!當了和尚罵禿驢!……嘻嘻……陸沉不就是末日嗎?只有在末日上帝審判之時:臭婊子和飛女,毛大頭和東方甘地……一律平等!」

紅辣椒似的瘦小影子,有點佝僂,說話愈輕愈帶辣味。

「呸!他還敢罵我們!」毛大頭想搶上前去揍他,BB扯著他的皮夾克「殊」了一下:「先知今天真的瘋了!你們看到嗎?他的外衣給門環鉤住了!看!他今天沒有穿紅背心!」

陸沉

(發表於《中國學生周報》)

一

先知約翰打從入餐廳那刻開始,屁股便像生了痔瘡,怎也不能教它安定紅背心的一群笑呀笑的就當他乾嗑風。

「……」他那鴨嘴梨似的大嘴巴像像插錯了唱針頭,沒頭沒腦的轉箇不休。

「信不信由你囉,到二十一世紀嘛,香港大會堂毗連皇后像公園那塊廣場,怕就要陸沉到海底……變成……變成了『香港海底歷史博物館』……毛大頭!你先別瞪眼鼓腮毒罵先知約翰胡扯……先知約翰差點忘記了給你啟示呢!你們到過鯉魚門沒有?嗯!真好玩!天曉得囉!它就是九七年後的『水族館』啦!打這陣怪腔怪調的小伙子,語...

作者序

盧文敏原名盧澤漢,是位熱心寫作和搞出版的文化人,很早就開始學習寫作,一九五○年代末赴臺灣師範大學升學時,其作品已被收入一九五九年出版的青年文集《靜靜的流水》中。在臺攻讀期間,曾出過個人詩集《燃燒的荊棘》(1961),又曾與胡振梅(野火)、朱韻成(人木)、余玉書、鍾柏榆和張俊英等出過一本合集《五月花號》(1959)。在這次處女航中,盧文敏的個人部份題為《憂鬱,遠了》,有詩、散文,也有小說。

一九六一年盧文敏回港任中學教師,教餘熱心搞文化工作,曾先後編過《學生生活報》、《文藝沙龍》和《文藝》等刊物。

一九六○年代的香港學生報,經常被談及的只有《中國學生周報》和《青年樂園》,卻從未見有人提過《學生生活報》,大抵出版的時間太短,影響力弱,知道的人不多吧!《學生生活報》是盧文敏主編的,也是周報,其形式、格調與《中國學生周報》和《青年樂園》近似,其社址在土瓜灣馬頭圍道永耀街十三號。《學生生活報》是在一九六一年十一月中創刊的。這份周刊只出了二十多期,前後大約半年左右,一九六二年四五月間就因經濟困難而停刊了。

《學生生活報》也像《中國學生周報》一樣,每期有一篇佔整版篇幅,約五千字的短篇小說,執筆者多為當時稍有名氣的文藝青年,後來還結集出版了一本《遲來的春天》(香港學生生活報社,1962)哩!

《學生生活報》停刊以後,盧文敏辦過《文藝沙龍》。這件事,慕容羽軍曾有這樣的記載:

……那時一位文藝青年盧文敏由臺灣讀完大學回港當教師,醉心文藝,不斷和我商討,想辦一份文藝刊物,慫恿我來支持。……這位文藝青年說出了真正的要求,用我的居所為社址,每期寫三兩篇稿,指導他作實際編輯工作,可能還幫他拉些稿。……(見慕容羽軍的〈我與文藝刊物〉,刊一九八六年一月,《香港文學》第十三期,頁五十七。)

在慕容羽軍的協助下,盧文敏編的《文藝沙龍》於一九六三年七月十日創刊了。那是一份十六開,僅十六頁的純文藝刊物,只售三角而已。為了增加篇幅,《文藝沙龍》的封面和封底也採用同一種紙張,全部用來發表作品。第一頁刊出的,是代替發刊辭的〈文藝沙龍開卷語〉,標示了這群「沙龍文人」的立場,「……我們站在文藝立場上既不能盲從,亦不能偏激,所以,我們有必要出現一個並不嚴重的而可以白由揮發不同見解的沙龍(Salon)」,表示了他們「我們沒有功利,我們只有熱忱!」的沙龍精神。

這一期以小說佔大多數,慕容羽軍的〈沙龍飄在夜的曠野〉、盧文敏的〈秋底淚〉、梓人的〈列車〉和雲碧琳的中篇連載〈空白的夢〉,水準在當時一眾文藝青年刊物之上。散文方面,有李輝英的〈夜與充實〉和趙滋藩的〈美與醜〉,作家群像專欄,由巫非士(慕容羽軍)介紹〈沙龍式文人——徐訏〉;此外,還有辛鬱的詩作,諸家的〈文藝之窗〉,編輯人的手記……真想不到一本薄薄的,只有十六頁的雜誌,居然能包含如此豐富的內容。由一位初出道的文藝青年作編輯的雜誌,能邀到名家助陣,是難能可貴的。

據慕容羽軍說,《文藝沙龍》曾出過六期左右,但盧文敏接受沈舒的訪問時卻說,只出過三期左右,都不是肯定的期數,而我手上就只有創刊號這一期,無法窺其全豹。

一九六三年七月,丁平編的《華僑文藝》改名《文藝》,盧文敏加入成為編委。編委沒有實務工作,只偶爾茶敘,討論有關文藝寫作及編務方針,主要是介紹一些稿件。但盧文敏此時期用心寫小說,在《文藝》上發表過〈愛與罪〉、〈婚筵上〉、〈鬱鬱園中柳〉、〈微波〉和〈爽約的高潮〉等小說。《文藝》第十四期(一九六五年一月)停刊後,盧文敏依然努力寫作,其作品除了在本地發表外,菲律賓的《劇與藝》和馬來西亞的《蕉風》都常見他的作品。

一九七七年盧文敏離開李求恩中學後,全力搞出版和寫作。七八十年代他在香港辦過《醜聞》、《風雲》、《黑皮書》……等好幾本雜誌,分別用孟浪、老偈、貝品清,白水晶、霍愛迪、艾迪等多個筆名在《天天日報》、《新報》、《新夜報》、《新知》、《藍皮書》等報刊寫下近千萬字的流行作品,包括偵探、靈異、愛情、魔幻、科幻等小說,結集出版過《閻王令》(1987)、《變色幽靈》(1987)、《通靈怪嬰》(1988)……《魔域翡翠》(1992)等十多册單行本。

一九八五年,他離開香港到臺灣發展,與林德川合作,分別成立「金文」、「美麗」與「追星族」三間出版社,出版通俗小說,並將臺灣通俗雜誌「香港化」,還購買版權出版香港慕容羽軍、雲碧琳、林蔭及沈西城等人的小說,直到二○○五年退休回港。

盧文敏認為「文學不應該太狹窄,除了嚴肅的作品外,也應該包括流行和通俗的作品。而作品的好壞,並不在於它是嚴肅還是通俗,最重要是看作品本身有沒有特色,能否表現人性與社會的面貌。」(見沈舒的訪問)

對他這種觀點,我相當同意。但我總覺得:一個在被稱為文化沙漠的香港,肯投身《學生生活報》、《文藝沙龍》和《文藝》這樣的純文學報刊,不計回報,默默地努力工作的文藝青年,在香港的文學史上,是應記一筆的。盧文敏的十多本創作都是流行文藝,純文學只有詩集《燃燒的荊棘》,的確是少了些。故此,自二○一三年認識了盧文敏後,我經常鼓勵他把一九六○年代的文學作品出本選集。三年後的今天,他終於從三十多萬字的純文學創作中,精選了這本《陸沉》!

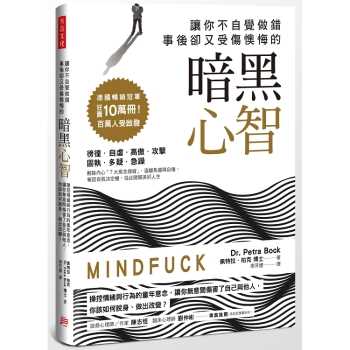

《陸沉》全書約十萬字,包括了〈泥鰍〉、〈山洞〉、〈裂鏡〉、〈暮色〉、〈自殺者〉、〈親愛的貓〉……等十五個短篇,此中最重要的,當然是一九六六年曾奪《中國學生周報》徵文公開組第二名的〈陸沉〉。

〈陸沉〉是地方色彩非常濃厚的香港故事,要欣賞〈陸沉〉,得先要作心理調整,把時空跳到一九六○年代中期,場景則安排在九龍城和紅磡海心廟的避風塘。

一九四九年大批湧來香港的難民,經過十多年的努力,生活終於穩定下來,加上政府推行免費小學教育,興建公共房屋,市民的生活漸上軌道。不過,仍有不少市民因人浮於事,無法找到工作,生活苦困而尋求刺激,聚集街頭、茶室閑扯,或躲到警力不足的地方聚賭,引伸不少罪案。尤其一些失學及失業的青少年,為求自保及欺負他人而取得甜頭,往往結集成小群體,像小說中的「紅背心黨」,他們一群十個八個人,大多結集於一些小茶室作總部,或聚賭,或調戲婦女,甚或幹些小型罪案,輕者被稱之為「阿飛」,幹大罪行的,則成了黑社會。

「紅背心黨」 的一群,以毛大頭為首,成員有先知約翰、甘迺迪二號、東方甘地、BB土產、赫魯肥象、孫悟空……等人,從他們的外號看,他們應該是略有知識的不良少年,最多是欺負善良,頂多吸吸白粉,不是大奸大惡之人。他們之聚集一起,並不是想幹壞事,而是打發時間,幹一些連成年人也不敢幹的事。

這樣的小群體,當年是全港各區都存在的,尤其是徒置區及廉租屋區,更是無處不在,極之普遍。盧文敏把「紅背心黨」 的老巢安排在九龍城,因為它毗鄰城寨,是黃賭毒的集中地,實可作為這種群體的代表。

至於海心廟的避風塘,一直是九龍著名的旅遊勝地,尤其拍拖的情侶,多喜歡到此,僱一艘小艇,划到海中享受二人世界,或到海心廟附近卿卿我我。據說,有些划艇的疍家少女還兼營娼業,故此,尋芳客亦喜到此處活動,產生不少可歌可泣的故事,寫作人亦愛以此作背景寫小說,較著名的是舒巷城的〈香港仔的月亮〉(見天地版劉以鬯編選的〈香港短篇小說選五十年代〉),寫的雖然也是艇妹的生涯,但與〈陸沉〉的故事卻截然不同。

〈陸沉〉寫「紅背心黨」眾人到避風塘玩,約翰先知愛上了艇妹蘭香,瞞著眾兄弟與她來往。

蘭香告訴他一個流傳於疍家的古老傳說:扯旗山上有一塊蠄蟝石,每年向上爬高一吋,到牠爬到山頂時,扯旗山便成為維蘇威火山,嘩啦啦地噴出灰霧、岩漿、火舌……,香港便要陸沉了……。後來蘭香給深水埗之虎收起來了,估計過不了半年,她便要給老虎賣到小舞苑去賺錢。

先知約翰得到這個消息,整個人崩潰了,仿如墮落到深淵,感到人世已走到盡頭,蠄蟝已爬到扯旗山頂,而香港也要陸沉了……。

故事並不錯綜複雜,賺人熱淚,但它反映了一九六○年代某階層人物的生活實況,這裏有灰色的情愛,有無所事事的小流氓,有用爛牛肉貼在大腿當腐肉騙人的乞丐,有經常擔心自己會被非禮的無知少女……,這是一九六○年代香港一角的剪影,是時代的紀錄,是極具本土特色的創作!

此外,〈泥鰍〉和〈山洞〉都值得特別一提。

〈泥鰍〉最初也發表於《中國學生周報》,後來被收入友聯出版社六十年代中期出版的短篇《新人小說選》中。《新人小說選》是當年很重要的選集,是《中國學生周報》傑作的精選,十七個短篇中包括西西的〈瑪利亞〉、林琵琶的〈褪色的雲〉、朱韻成的〈在盲門外〉、陳炳藻的〈籬邊的音樂〉、崑南的〈愁時獨向東〉、亦舒的〈鳶子〉、綠騎士的〈星落〉、欒復(蔡炎培)的〈煤生〉……等,盧文敏的〈泥鰍〉置身其中亳不遜色。

在酒樓當會計的勞先生,家住徙置區,每日過著刻板式的生活:受部長的閒氣,受同事的白眼,終日擔心柴米油鹽……。某日走過每天必經的污水溝,見到一條在生死邊緣掙扎的泥鰍,「看來溝水雖然是污垢混濁了些,但牠一離開了那死水,竟連生命也要丟了。」勞先生就是那條活在臭水溝裏的泥鰍,人生是如此無奈。這不單是勞先生的無奈,應該也是盧文敏的無奈,同時也是六十年代很多青年的無奈與痛苦。〈泥鰍〉在當年很受重視,後來還被選入李輝英和黃思騁編的《短篇小說選》(香港中國筆會,1968)。

讀盧文敏的短篇,令我久久不能釋懷的,則是一九六六年發表於《蕉風》中:那黝黑無盡的〈山洞〉。

年輕女教師楊依伊讀大學三年級時,在馬料水火車站結識某鐵路工作人員,被他誘進山洞裏強暴並懷了孕。孩子流產,她畢業後當了教師,但「山洞」的陰影卻像噩夢般纏繞著她不散,無論走到哪裏:課室、教員室、生活圈……,全是她的「山洞」。她把人分成兩個極端:校長莫神父是神,誘姦她的鐵路漢子是魔,生活上接觸的其他人,包括她自己,都是多餘的人……。最後,楊依伊鑽進牛角尖去,躺到「山洞」內的鐵路軌道上,探索這無盡的人生「山洞」,是否另有光明的一面?

盧文敏的〈山洞〉摒棄了一般順序的寫法,他先從楊依伊在教室內受學生的私語竊笑,到教員室內被同事冷嘲熱諷老姑婆,然後跳接到多年前的馬料水,然後又回到現實的操場,再轉到……。整篇小說除了時空轉換,可以說全是楊依伊的心理活動,這在一九六○年代中,算是較新的寫作手法。

〈山洞〉比他享譽盛名的〈泥鰍〉和〈陸沉〉毫不遜色,是盧文敏的傑作之一。

其他的短篇中,構思比較出色的是〈暮色〉。〈暮色〉中那位老師,愛上年紀比他少十多歲的學生,想愛卻又不敢愛的矛盾,加上那些鎖在抽屜裏的情書,組成的一段情愛,是含蓄而又朦朧的。世上有很多事,都是在未知、難知、含糊中才引人探索、發掘的,這就是小說的成功之處。

讀小說,我比較喜歡讀小說人物的心理變化,盧文敏在這方面相當出色,像〈裂鏡〉中的他,在準備出國升學前整理舊物,撿出來一張發黃,且中間用刀片割了一個洞的舊照,勾起一段粉紅色的舊夢,全文偏重他的心理描寫:

摸著這挖空的照片,就像摸著一個裂鏡。鏡雖然是裂了 一點,但對於一個麻子姑娘,還可以清楚照見他自己。但照見他那把刀片挖過的洞時,就像也挖去自己的一顆心。

挖了洞的照片像裂鏡,挖洞時像挖去自己的心,很有意思。

《陸沉》內的作品,雖然全是半世紀前的創作,但,盧文敏的小說,勝在題材多樣化,不必我在此喋喋不休,打開書,不同的讀者自會讀到自己喜歡的故事!

——2016年12月

盧文敏原名盧澤漢,是位熱心寫作和搞出版的文化人,很早就開始學習寫作,一九五○年代末赴臺灣師範大學升學時,其作品已被收入一九五九年出版的青年文集《靜靜的流水》中。在臺攻讀期間,曾出過個人詩集《燃燒的荊棘》(1961),又曾與胡振梅(野火)、朱韻成(人木)、余玉書、鍾柏榆和張俊英等出過一本合集《五月花號》(1959)。在這次處女航中,盧文敏的個人部份題為《憂鬱,遠了》,有詩、散文,也有小說。

一九六一年盧文敏回港任中學教師,教餘熱心搞文化工作,曾先後編過《學生生活報》、《文藝沙龍》和《文藝》等刊物。

一九六○年代的香港學生報,經常被談及的只有《中國學生周報》和《青年樂園》,卻從未見有人提過《學生生活報》,大抵出版的時間太短,影響力弱,知道的人不多吧!《學生生活報》是盧文敏主編的,也是周報,其形式、格調與《中國學生周報》和《青年樂園》近似,其社址在土瓜灣馬頭圍道永耀街十三號。《學生生活報》是在一九六一年十一月中創刊的。這份周刊只出了二十多期,前後大約半年左右,一九六二年四五月間就因經濟困難而停刊了。

《學生生活報》也像《中國學生周報》一樣,每期有一篇佔整版篇幅,約五千字的短篇小說,執筆者多為當時稍有名氣的文藝青年,後來還結集出版了一本《遲來的春天》(香港學生生活報社,1962)哩!

《學生生活報》停刊以後,盧文敏辦過《文藝沙龍》。這件事,慕容羽軍曾有這樣的記載:

……那時一位文藝青年盧文敏由臺灣讀完大學回港當教師,醉心文藝,不斷和我商討,想辦一份文藝刊物,慫恿我來支持。……這位文藝青年說出了真正的要求,用我的居所為社址,每期寫三兩篇稿,指導他作實際編輯工作,可能還幫他拉些稿。……(見慕容羽軍的〈我與文藝刊物〉,刊一九八六年一月,《香港文學》第十三期,頁五十七。)

在慕容羽軍的協助下,盧文敏編的《文藝沙龍》於一九六三年七月十日創刊了。那是一份十六開,僅十六頁的純文藝刊物,只售三角而已。為了增加篇幅,《文藝沙龍》的封面和封底也採用同一種紙張,全部用來發表作品。第一頁刊出的,是代替發刊辭的〈文藝沙龍開卷語〉,標示了這群「沙龍文人」的立場,「……我們站在文藝立場上既不能盲從,亦不能偏激,所以,我們有必要出現一個並不嚴重的而可以白由揮發不同見解的沙龍(Salon)」,表示了他們「我們沒有功利,我們只有熱忱!」的沙龍精神。

這一期以小說佔大多數,慕容羽軍的〈沙龍飄在夜的曠野〉、盧文敏的〈秋底淚〉、梓人的〈列車〉和雲碧琳的中篇連載〈空白的夢〉,水準在當時一眾文藝青年刊物之上。散文方面,有李輝英的〈夜與充實〉和趙滋藩的〈美與醜〉,作家群像專欄,由巫非士(慕容羽軍)介紹〈沙龍式文人——徐訏〉;此外,還有辛鬱的詩作,諸家的〈文藝之窗〉,編輯人的手記……真想不到一本薄薄的,只有十六頁的雜誌,居然能包含如此豐富的內容。由一位初出道的文藝青年作編輯的雜誌,能邀到名家助陣,是難能可貴的。

據慕容羽軍說,《文藝沙龍》曾出過六期左右,但盧文敏接受沈舒的訪問時卻說,只出過三期左右,都不是肯定的期數,而我手上就只有創刊號這一期,無法窺其全豹。

一九六三年七月,丁平編的《華僑文藝》改名《文藝》,盧文敏加入成為編委。編委沒有實務工作,只偶爾茶敘,討論有關文藝寫作及編務方針,主要是介紹一些稿件。但盧文敏此時期用心寫小說,在《文藝》上發表過〈愛與罪〉、〈婚筵上〉、〈鬱鬱園中柳〉、〈微波〉和〈爽約的高潮〉等小說。《文藝》第十四期(一九六五年一月)停刊後,盧文敏依然努力寫作,其作品除了在本地發表外,菲律賓的《劇與藝》和馬來西亞的《蕉風》都常見他的作品。

一九七七年盧文敏離開李求恩中學後,全力搞出版和寫作。七八十年代他在香港辦過《醜聞》、《風雲》、《黑皮書》……等好幾本雜誌,分別用孟浪、老偈、貝品清,白水晶、霍愛迪、艾迪等多個筆名在《天天日報》、《新報》、《新夜報》、《新知》、《藍皮書》等報刊寫下近千萬字的流行作品,包括偵探、靈異、愛情、魔幻、科幻等小說,結集出版過《閻王令》(1987)、《變色幽靈》(1987)、《通靈怪嬰》(1988)……《魔域翡翠》(1992)等十多册單行本。

一九八五年,他離開香港到臺灣發展,與林德川合作,分別成立「金文」、「美麗」與「追星族」三間出版社,出版通俗小說,並將臺灣通俗雜誌「香港化」,還購買版權出版香港慕容羽軍、雲碧琳、林蔭及沈西城等人的小說,直到二○○五年退休回港。

盧文敏認為「文學不應該太狹窄,除了嚴肅的作品外,也應該包括流行和通俗的作品。而作品的好壞,並不在於它是嚴肅還是通俗,最重要是看作品本身有沒有特色,能否表現人性與社會的面貌。」(見沈舒的訪問)

對他這種觀點,我相當同意。但我總覺得:一個在被稱為文化沙漠的香港,肯投身《學生生活報》、《文藝沙龍》和《文藝》這樣的純文學報刊,不計回報,默默地努力工作的文藝青年,在香港的文學史上,是應記一筆的。盧文敏的十多本創作都是流行文藝,純文學只有詩集《燃燒的荊棘》,的確是少了些。故此,自二○一三年認識了盧文敏後,我經常鼓勵他把一九六○年代的文學作品出本選集。三年後的今天,他終於從三十多萬字的純文學創作中,精選了這本《陸沉》!

《陸沉》全書約十萬字,包括了〈泥鰍〉、〈山洞〉、〈裂鏡〉、〈暮色〉、〈自殺者〉、〈親愛的貓〉……等十五個短篇,此中最重要的,當然是一九六六年曾奪《中國學生周報》徵文公開組第二名的〈陸沉〉。

〈陸沉〉是地方色彩非常濃厚的香港故事,要欣賞〈陸沉〉,得先要作心理調整,把時空跳到一九六○年代中期,場景則安排在九龍城和紅磡海心廟的避風塘。

一九四九年大批湧來香港的難民,經過十多年的努力,生活終於穩定下來,加上政府推行免費小學教育,興建公共房屋,市民的生活漸上軌道。不過,仍有不少市民因人浮於事,無法找到工作,生活苦困而尋求刺激,聚集街頭、茶室閑扯,或躲到警力不足的地方聚賭,引伸不少罪案。尤其一些失學及失業的青少年,為求自保及欺負他人而取得甜頭,往往結集成小群體,像小說中的「紅背心黨」,他們一群十個八個人,大多結集於一些小茶室作總部,或聚賭,或調戲婦女,甚或幹些小型罪案,輕者被稱之為「阿飛」,幹大罪行的,則成了黑社會。

「紅背心黨」 的一群,以毛大頭為首,成員有先知約翰、甘迺迪二號、東方甘地、BB土產、赫魯肥象、孫悟空……等人,從他們的外號看,他們應該是略有知識的不良少年,最多是欺負善良,頂多吸吸白粉,不是大奸大惡之人。他們之聚集一起,並不是想幹壞事,而是打發時間,幹一些連成年人也不敢幹的事。

這樣的小群體,當年是全港各區都存在的,尤其是徒置區及廉租屋區,更是無處不在,極之普遍。盧文敏把「紅背心黨」 的老巢安排在九龍城,因為它毗鄰城寨,是黃賭毒的集中地,實可作為這種群體的代表。

至於海心廟的避風塘,一直是九龍著名的旅遊勝地,尤其拍拖的情侶,多喜歡到此,僱一艘小艇,划到海中享受二人世界,或到海心廟附近卿卿我我。據說,有些划艇的疍家少女還兼營娼業,故此,尋芳客亦喜到此處活動,產生不少可歌可泣的故事,寫作人亦愛以此作背景寫小說,較著名的是舒巷城的〈香港仔的月亮〉(見天地版劉以鬯編選的〈香港短篇小說選五十年代〉),寫的雖然也是艇妹的生涯,但與〈陸沉〉的故事卻截然不同。

〈陸沉〉寫「紅背心黨」眾人到避風塘玩,約翰先知愛上了艇妹蘭香,瞞著眾兄弟與她來往。

蘭香告訴他一個流傳於疍家的古老傳說:扯旗山上有一塊蠄蟝石,每年向上爬高一吋,到牠爬到山頂時,扯旗山便成為維蘇威火山,嘩啦啦地噴出灰霧、岩漿、火舌……,香港便要陸沉了……。後來蘭香給深水埗之虎收起來了,估計過不了半年,她便要給老虎賣到小舞苑去賺錢。

先知約翰得到這個消息,整個人崩潰了,仿如墮落到深淵,感到人世已走到盡頭,蠄蟝已爬到扯旗山頂,而香港也要陸沉了……。

故事並不錯綜複雜,賺人熱淚,但它反映了一九六○年代某階層人物的生活實況,這裏有灰色的情愛,有無所事事的小流氓,有用爛牛肉貼在大腿當腐肉騙人的乞丐,有經常擔心自己會被非禮的無知少女……,這是一九六○年代香港一角的剪影,是時代的紀錄,是極具本土特色的創作!

此外,〈泥鰍〉和〈山洞〉都值得特別一提。

〈泥鰍〉最初也發表於《中國學生周報》,後來被收入友聯出版社六十年代中期出版的短篇《新人小說選》中。《新人小說選》是當年很重要的選集,是《中國學生周報》傑作的精選,十七個短篇中包括西西的〈瑪利亞〉、林琵琶的〈褪色的雲〉、朱韻成的〈在盲門外〉、陳炳藻的〈籬邊的音樂〉、崑南的〈愁時獨向東〉、亦舒的〈鳶子〉、綠騎士的〈星落〉、欒復(蔡炎培)的〈煤生〉……等,盧文敏的〈泥鰍〉置身其中亳不遜色。

在酒樓當會計的勞先生,家住徙置區,每日過著刻板式的生活:受部長的閒氣,受同事的白眼,終日擔心柴米油鹽……。某日走過每天必經的污水溝,見到一條在生死邊緣掙扎的泥鰍,「看來溝水雖然是污垢混濁了些,但牠一離開了那死水,竟連生命也要丟了。」勞先生就是那條活在臭水溝裏的泥鰍,人生是如此無奈。這不單是勞先生的無奈,應該也是盧文敏的無奈,同時也是六十年代很多青年的無奈與痛苦。〈泥鰍〉在當年很受重視,後來還被選入李輝英和黃思騁編的《短篇小說選》(香港中國筆會,1968)。

讀盧文敏的短篇,令我久久不能釋懷的,則是一九六六年發表於《蕉風》中:那黝黑無盡的〈山洞〉。

年輕女教師楊依伊讀大學三年級時,在馬料水火車站結識某鐵路工作人員,被他誘進山洞裏強暴並懷了孕。孩子流產,她畢業後當了教師,但「山洞」的陰影卻像噩夢般纏繞著她不散,無論走到哪裏:課室、教員室、生活圈……,全是她的「山洞」。她把人分成兩個極端:校長莫神父是神,誘姦她的鐵路漢子是魔,生活上接觸的其他人,包括她自己,都是多餘的人……。最後,楊依伊鑽進牛角尖去,躺到「山洞」內的鐵路軌道上,探索這無盡的人生「山洞」,是否另有光明的一面?

盧文敏的〈山洞〉摒棄了一般順序的寫法,他先從楊依伊在教室內受學生的私語竊笑,到教員室內被同事冷嘲熱諷老姑婆,然後跳接到多年前的馬料水,然後又回到現實的操場,再轉到……。整篇小說除了時空轉換,可以說全是楊依伊的心理活動,這在一九六○年代中,算是較新的寫作手法。

〈山洞〉比他享譽盛名的〈泥鰍〉和〈陸沉〉毫不遜色,是盧文敏的傑作之一。

其他的短篇中,構思比較出色的是〈暮色〉。〈暮色〉中那位老師,愛上年紀比他少十多歲的學生,想愛卻又不敢愛的矛盾,加上那些鎖在抽屜裏的情書,組成的一段情愛,是含蓄而又朦朧的。世上有很多事,都是在未知、難知、含糊中才引人探索、發掘的,這就是小說的成功之處。

讀小說,我比較喜歡讀小說人物的心理變化,盧文敏在這方面相當出色,像〈裂鏡〉中的他,在準備出國升學前整理舊物,撿出來一張發黃,且中間用刀片割了一個洞的舊照,勾起一段粉紅色的舊夢,全文偏重他的心理描寫:

摸著這挖空的照片,就像摸著一個裂鏡。鏡雖然是裂了 一點,但對於一個麻子姑娘,還可以清楚照見他自己。但照見他那把刀片挖過的洞時,就像也挖去自己的一顆心。

挖了洞的照片像裂鏡,挖洞時像挖去自己的心,很有意思。

《陸沉》內的作品,雖然全是半世紀前的創作,但,盧文敏的小說,勝在題材多樣化,不必我在此喋喋不休,打開書,不同的讀者自會讀到自己喜歡的故事!

——2016年12月

盧文敏原名盧澤漢,是位熱心寫作和搞出版的文化人,很早就開始學習寫作,一九五○年代末赴臺灣師範大學升學時,其作品已被收入一九五九年出版的青年文集《靜靜的流水》中。在臺攻讀期間,曾出過個人詩集《燃燒的荊棘》(1961),又曾與胡振梅(野火)、朱韻成(人木)、余玉書、鍾柏榆和張俊英等出過一本合集《五月花號》(1959)。在這次處女航中,盧文敏的個人部份題為《憂鬱,遠了》,有詩、散文,也有小說。

一九六一年盧文敏回港任中學教師,教餘熱心搞文化工作,曾先後編過《學生生活報》、《文藝沙龍》和《文藝》等刊物。

一九六...

目錄

序 許定銘

第一輯:陸沉

陸沉

山洞

輪椅

泥鰍

聖潔與淫邪

奔泉

第二輯:親愛的貓

親愛的貓

自殺者

情迷第三者

絕情岩

地獄天使

第三輯:暮色

暮色

煙景

裂鏡

煉石

訪問盧文敏 沈舒(馬輝洪)

後記詩 盧文敏

序 許定銘

第一輯:陸沉

陸沉

山洞

輪椅

泥鰍

聖潔與淫邪

奔泉

第二輯:親愛的貓

親愛的貓

自殺者

情迷第三者

絕情岩

地獄天使

第三輯:暮色

暮色

煙景

裂鏡

煉石

訪問盧文敏 沈舒(馬輝洪)

後記詩 盧文敏