「傾城之戀」——香港文學的在地書寫譜系

人們常說,香港是一本難讀的書,香港的故事很難說。確實,香港是一個不容易說得清楚的城市,她的文學也一樣,不是那麼容易說得清、道得明,因為她的文化十分的多元,光譜十分的寬闊,我們很難對她作出一個簡單而草率的概括。

在小思看來,香港是「一個身世十分朦朧的城市」,而身世朦朧又「大概來自一股歷史悲情」,她在《香港故事》中這樣說︰

香港,沒有時間回頭關注過去的身世,她只有努力朝向前方,緊緊追隨着世界大流適應急劇的新陳代謝,這是她的生命節奏。好些老香港,離開這都市一段短時期,再回來,往往會站在原來熟悉的街頭無所適從,有時還得像個異鄉人一般向人問路,因為還算不上舊的樓房已被拆掉,甚麼後現代主義的建築及高架天橋全現在眼前,一切景物變得如此陌生新鮮。

身為一個土生土長的香港人,我常常想總結一下香港的個性和特色,以便向遠方友人介紹,可是,做起來原來並不容易,也許是她的多變,也許是每當仔細想起她,我就會陷入濃烈的感情魔網中……愛恨很不分明。

香港,固然很難用一句話來形容,但香港的文學卻為我們提供了閱讀這座城市,了解她的身世,認識其內涵的極佳渠道。

還是讓我們從張愛玲開始吧。

一九三九年,一個十九歲的女生從上海來到香港,入讀港大文學院,從此成為香港文學版圖上一個地標,成為我們追索香港文學歷史時繞不過去的一座山峰。她就是張愛玲。這個女子在香港生活的時間並不長,但她的影響卻是深遠的。在她居港的第三個年頭(一九四一),香港淪陷了,她被迫中斷學業,於一九四二年夏天回到上海。從此走上創作道路的張愛玲,似乎難以忘懷在香港生活的經歷與感受,開始創作一系列「香港傳奇」。她在散文〈到底是上海人〉中這樣說︰

我為上海人寫了一本香港傳奇,包括〈沉香屑〉、〈一爐香〉、〈二爐香〉、〈茉莉香片〉、〈心經〉、〈琉璃瓦〉、〈封鎖〉、〈傾城之戀〉七篇。寫它的時候,無時無刻不想到上海人,因為我是試着用上海人的觀點來察看香港的。

張愛玲的「香港傳奇」事實上已成為香港現代文學經典,可以說,如果沒有這批作品,香港二十世紀上半葉的文學景觀將是黯淡的。張愛玲以上海人的視角回望香港,又以她慣常的冷峻筆調記錄所見所聞,見證了一座城巿的傾覆。

「也許就因為要成全她,一個大都市傾覆了」,這是一句大家都熟悉的話,出自她的〈傾城之戀〉。我想,「傾城之戀」這四個字也正好可以用來總結張愛玲關於香港的文學書寫,同時又可以用來形容香港文學的一大特色。下面,我們就順着這個思路,追索一條洞窺香港現代文學風貌的路徑。

在張愛玲所書寫的「香港傳奇」中,最集中描述香港傾覆之蒼涼境地的,莫過於散文〈燼餘錄〉。且看看她怎樣塗抺戰時的香江亂世景象︰

我記得香港陷落後我們怎樣滿街的找尋霜淇淋和嘴唇膏。我們撞進每一家吃食店去問可有霜淇淋。只有一家答應說明天下午或許有,於是我們第二天步行十來里路去踐約,吃到一盤昂貴的霜淇琳,裏面吱格吱格全是冰屑子。……

香港重新發現了「吃」的喜悅。真奇怪,一件最自然,最基本的功能,突然得到過分的注意,在情感的光強烈的照射下,竟變成下流的,反常的。在戰後的香港,街上每隔五步十步便蹲着個衣冠楚楚的洋行職員模樣的人,在小風爐上炸一種鐵硬的小黃餅。香港城不比上海有作為,新的投機事業發展得極慢。許久許久,街上的吃食仍舊為小黃餅所壟斷。漸漸有試驗性質的甜麪包、三角餅,形跡可疑的椰子蛋糕。所有的學校教員、店夥、律師幫辦,全都改行做了餅師。

我們立在攤頭上吃滾油煎的蘿蔔餅,尺來遠腳底下就躺着窮人的青紫的屍首。上海的冬天也是那樣的吧?可是至少不是那麼尖銳肯定。香港沒有上海有涵養。

張愛玲以她特有的冷峻筆調寫出了香港的蒼涼。

美國作家格特魯特‧斯泰因(Gertrude Stein)說過一句話︰作家必須有兩個國家,一個是他所屬的國家,另一個是他實際生活的國家。她說「美國是我的祖國,巴黎是我的故鄉。」(大致的涵義是,後者治愈了前者的實用主義病症,而且給內容以新的形式。)這裏,我稍稍篡改一下這句話︰一個作家可以沒有兩個國家,但應該有兩個故鄉。張愛玲實實在在的有兩個故鄉,一個是上海,一個是香港,兩地的生活經驗讓她有了不同的參照系,無形中也開闊了視野,可以轉換視角,多角度地觀察審視香港的社會人生。

自從張愛玲之後,我們看到的香港文學,可以說都是林林總總、形形色色的「傾城之戀」,從黄谷柳的《蝦球傳》(春風秋雨)、到侶倫的《窮巷》、舒巷城的《太陽下山了》、西西的《我城》〈浮城誌異〉、李碧華的《胭脂扣》、黃碧雲的《盛世戀》、黃啟章的《永盛街》等等,都是這個城市的「戀歌」。當然,這些「戀歌」不是一般意義上的田園牧歌,膚淺的浪漫小資濫調,而是飽蘊都市情感體驗的「時代曲」,旋律與節奏都帶有不同時代的印記,因而也成了香港文學中不可忽視的聲音。

如果說張愛玲的寫作是一種精英寫作,是以外來人,準確地說,是以上海人的視角,審視香港、觀察香港,又書寫香港,代表的是一種他者的視角與書寫的話,那麼,舒巷城筆下的香港景觀,則代表了另一類的書寫傳統,那就是平民的意識、本土的關懷,這是一種以道地的香港視角,體察民情,又以深摯的筆觸描繪香港本地平民生活的類型。舒巷城筆下的筲箕灣、香港仔,都是香港的平民地域,他的筆直接伸進了草根一族的生活,而他也自然而然成了原鄉的歌者,並唱出一首首動人的埠頭小調,如《鯉魚門的霧》、《香港仔的月亮》。

和張愛玲不一樣,舒巷城是一位土生土長的香港人,但這不等於他只是侷促一隅的鄉土派作家。舒巷城也有兩地生活背景。香港被日軍佔領後,二十出頭的舒巷城離開生養之地,經過六年的顚沛流離,飽嚐人生酸甜苦辣,才於四八年底從內地回到香港。這段人生經歷同樣給了他不一樣的視野,讓他的香港身分多了一種「外來」的元素,以至於他的作品總帶着「歸來」的情思、「外來」的目光。如《鯉魚門的霧》中的梁大貴回到闊別十五年的埠頭,置身於「重重疊疊地滾來的」濃霧中,想起十五年前熱熱鬧鬧的碼頭,想起「唱得一口好聽的鹹水歌」的木羣……可是,他成了故鄉的陌生人,只好帶着迷惘離去。這是香港「埠頭」變遷的一個縮影,也是無數港人沒有立足之地的人生寫照。這篇小說為舒巷城往後的創作定下了懷鄉基調,如他的名篇《香港仔的月亮》、《太陽下山了》,都飽蘊着這種回望故園的情懷。看看他筆下的香港仔月亮︰

暮色漸近,香港仔的海面像一面很大很大的捕魚網——它網着阿木嫂,網着阿月好……網着每一個「水上人」像船錨一樣沉重的心。暮色從黯黃到黯黑,夜來了,稍遠處岸上和水上那幾家酒家的燈火首先亮起來,似乎企圖燃燒起這寂寞的香港仔之夜,但沒有用——秋夜像一個垂死的老人,落在海面上,隱隱的發出一陣陣輕微的嘆息……。月亮不知甚麼時候掛在顯得比往晚更遼闊更空蕩的天空上,彎彎的,像一面艇篷。

舒巷城站在故園的埠頭回望已經回不去的故園,以深摯的心靈之光透視過去的時光,所以,筆下的人事、風物都帶着記憶與情感的光暈。

舒巷城以回望人生的方式說故事,筆下的故事都是經過心靈反芻的,是沉積於記憶中的往事,因而筆下的香港風情也就別具韻味。舒巷城十分強調情感在創作中的作用,他說「下筆時,若沒有感情,而能寫出動人的甚麼,那是不可思議的事。我想,同情被寫的對象(人或事),甚至感同身受,這是寫作進行中常有的事呢。」「倘若我的某一篇小說或詩,還能感動讀者的話,那是因為下筆時,其中的人或事,首先感動了我自己。」 這正是舒巷城創作特色的最佳注腳吧。

舒巷城的創作在香港文學場域中獨樹一幟,可以說矗立了一種「在地關愛」的人文標杆,成為本土寫作的重要參照。

當代人文地理學家段義孚曾提出「戀地情結」(Topophilia:love of place,又譯為「在地關愛」)一說,闡述人與環境的互動關係。在段義孚看來,人對於環境有兩種基本的情感,一種是「愛」,一種是「怕」。人們所生存的「空間」(space)因為情感、記憶、想像、認同等等人的因素轉換成「地方」(place),因而變得有意義。在文學作品中,這種情感聯繫表現為一種「戀地情結」,給人以依戀感、歸屬感,表現為一種「地方感」、「地方精神」。

像舒巷城一樣,海辛、林蔭、西西、董啟章等等,都是這種香港地方故事的妙手,地方精神的「捕手」,儘管他們的風格迥異,手法有別,卻都是這個城市的漫遊者、觀察者、描繪者。他們或忠實地記錄香港風情,或以寓言的手法營造「我城」意象,或以想像的方式勾勒「香港地圖」,說來都是深情的「籃調歌者」,他們都在捕捉地方的精靈。

香港的現代文學深植於這座城市的都市生活之中,社會歷史嬗變的經驗,都市空間的消長,各種現代潮流的洗禮與衝擊,乃至日常生活的方式與節奏,人與人的社會關係、社交活動等等,毫無疑問,都直接或間接地影響着本地的文學書寫,反過來說,香港的文學創作,從內容到形式,都無可避免會打上這座都市的時空與社會經驗烙印。

香港作為一個現代都市,具有高度物質文明的生活形態與現代社會意識,這裏是天堂,也是地獄;是冒險家的樂園,也是平民的棲身之地;這裏有燈紅酒綠、紙醉金迷的奢糜生活,也有失業破產者徬徨無地的破碎人生。有離散,有擁擠,有失落,有荒謬,有狂歡,這就構成了香港文學的城市特質。

如陳韻文〈我們跳舞去!〉,這個六十年代的作品講述一段若即若離的戀情,由此展示都市儷人的情與愛。在機場當地勤人員的「我」,在友人的舞會上邂逅了「他」,兩人一次次相遇、約會,出入酒吧、餐廳,跑夜總會,終於生活在一起,然而他們之間始終出現了距離。小說寫出了香港都巿人生的又一個面向,「這地方太小了,誰都會踩在誰的腳上」,「我」和「他」的情感距離,「那麼遠,遠得好像生與死,昨天與今夜」。

又如陳寶珍的小說〈找房子〉,寫出現代女性的生存困境。故事中的兩個女子「你」和「我」,都在「尋找一間完全屬於自己的房子」。在 A的故事中,「你」表面上有正常的家庭生活,實則面對一個父權的秩序,扮演着被指派的角色;而在B的故事中,「我」離了婚,又搬回到父母家裏,表面上好像得到了自由,實則變得進退失據、無所依歸。兩個女子的處境就是這個都市裏無數女人的縮影,「城市平凡的街道上,半新舊樓宇之間,走過平凡的你我,各自尋找適合自己的房子。」

再來看看黃碧雲的作品,從她的《盛世戀》到《烈佬傳》,我們看到的是另一種驚心動魄的都巿人生。黃碧雲筆下沒有甚麼優美的香港風光描繪,也沒有甚麼家園感喟或懷鄉小調,但處處都是真實的香港都市人生風景,現代人倉皇無地、流離失所景象,無疑是張愛玲筆法的現代版。她以說不清是冷血還是冷酷的手筆,塗抺着太平盛世下的兵荒馬亂,繁華都市中的卑微人生︰

這樣一個盛夏的中午,這樣的紅綠燈交叉站,這樣的千人萬人,她愛的人已經遠去——書靜緊緊的抓住指示牌,但覺滑不留手,她使着力的握着拳頭;她有的只是這些——熱情往往在事情過去以後一發不可收拾。紅燈綠燈,第一次,書靜哭了。

黃碧雲述說着溫柔與暴烈、悲愴與落寞的香港故事,展示的是香港的世紀末景象,無奈、幻滅與絕望。

香港的優秀作家、優秀作品,難以一一細說,但通過以上回顧,我們可以這樣說,香港的文學作品,為我們打開了一扇洞窺時代風情、港人生存狀況和精神風貌的窗戶,也讓我們看到了香港的「華美」與「悲情」。在我看來,在地書寫並非簡單地等於地方誌,風物考證、風情描繪,而是一種飽蘊關切之情、深刻體驗、獨到發現的情感記錄,心靈史。我們所看到的這些作品,價值所在就在於揭示出了香港社會的真相,展示出了現實的深層底蘊。

由此,我們可以看到香港文學的不同向度,而其中一個突出的特質就是都市性、現代性。這裏的文學生態呈現出多元、混雜、多樣的特色,全然不同於農耕社會田園牧歌式的寫作形態與抒情傳統。這裏沒有中心,不講主流,也沒有甚麼主旋律。作家都是獨特的個體,是名副其實的個體戶,沒有建制,沒有宏圖,作家的創作純粹是個人意識、個人印象的個體書寫。所以,沒有人可以作為文壇代表,也沒有人願意被代表。

舒巷城在談到自己的創作興趣時有一段自白︰「對大題目的時代,對小題目的近於眼前的生活,在感受上,我快樂過、興奮過,我悲哀過、苦惱過,把這些化為小說,化為詩與散文……成為一個習慣時,在我,也往往成為一種『興趣』了——如果我不唱高調,也不說甚麼使命感,卻不等於沒有使命意識的話。」 陳寶珍則說︰「秘訣是從不譴責,從不批評,也不會用浸過『道德』的,散發着消毒藥水氣味的眼光打量那些說故事的人」 。我想,他們的說法都在一定程度上體現了香港創作人的創作心性與姿態,低調、內歛,不浮不躁,專心致志地述說他們的故事,但正是這種平實的作風折射出了他們的眼界、實力與自信。事實上,作為一個現代化、國際化的大都市,香港也一直是一個文化的中心,引領着時尚的潮流文化,在文學上也一樣,具有包容的特性,百花齊放,這裏有寫實主義的,也有現代主義的;有典雅的純文學,也有流行的通俗文學;有新派武俠小說,也有都巿言情小說,可謂兼收並蓄,雅俗共融。

香港固然是一座難以言說的城市,但透過具體的閱讀,我們卻不難重組出一幅拼圖,認清這座城市的具體形貌,透過這些具象的畫面,可以加深我們對香港文化及港人生存狀況的認識與理解。這種認識是感性的,也是理性的。通過文學閱讀,香港,就不會只是一座華廈雲集的海市蜃樓,不會只是繁華的市井,不會只是一張亮麗的明信片,而是可以觸摸得到的,有肌理,有細節,具體可感的生命體。

一代代優秀的香港作家所書寫的佳作,為我們述說了無數悲歡離合的港人故事,留下了一幅幅社會歷史畫卷,這些都是我們認識香港、走進香港的活教材。有生動形象的文學,香港這本書並不難讀,香港的故事也並不難懂。

香港很小,只有七百多萬人口,但這裏的文學卻別具異彩,放諸整個中國文學版圖都毫不失色。她有着自身的生態與話語系統,有自由的空間,有與普世的文明價值相契合的文學氣場,這正是文學得以存在的必要條件。

這就是我所知道的香港文學在地書寫譜系。

| FindBook |

有 5 項符合

閱讀我城:文學評論集的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 244 |

華文文學研究 |

$ 326 |

中文書 |

$ 333 |

中國文學論集/經典作品 |

$ 333 |

文學作品 |

電子書 |

$ 370 |

文學研究 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

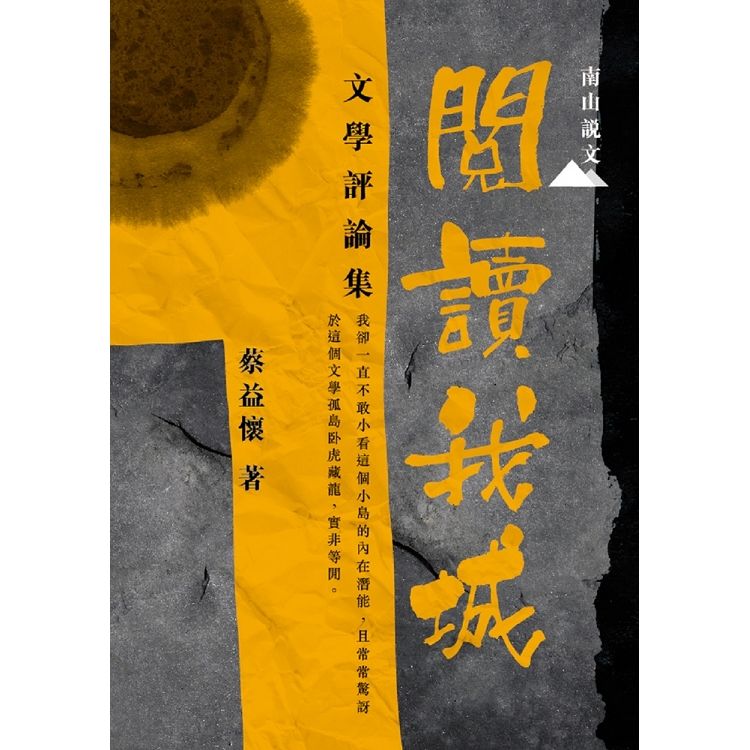

圖書名稱:閱讀我城:文學評論集

如果說本書的內容跟以前的論述有甚麼區別的話,那就是更多地關注近二十年來香港小說的生態,以及其中所蘊含的在地情懷與社會歷史經驗、人情世態。文學是現實人生的藝術產物,是我們認識社會歷史的透視鏡。選擇以這面透鏡來審視「我城」,終究是為了更準確地解說此城的前世今生,言說她的人間故事與千百般生存況味。

除了地域的關注,還要張眼看世界,所以本集中也收錄了若干談文說藝的篇章,從器識與文藝等等方面來闡述藝文觀,並評說一些藝文現象,一如他山之石,與「我城」論述互為補充。

作者簡介:

蔡益懷

筆名許南山、南山,文學博士,作家、文學評論家,著作曾獲豐子愷散文獎、香港出版雙年獎等。

著作

小說集:《前塵風月》、《情網》、《隨風而逝》、《裸舞》、《東行電車》等。

文學論文集:《港人敘事》、《想像香港的方法》、《拂去心鏡的塵埃》、《本土內外》等。

文藝學專著:《小說,開門》、《妙筆生花》等。

章節試閱

「傾城之戀」——香港文學的在地書寫譜系

人們常說,香港是一本難讀的書,香港的故事很難說。確實,香港是一個不容易說得清楚的城市,她的文學也一樣,不是那麼容易說得清、道得明,因為她的文化十分的多元,光譜十分的寬闊,我們很難對她作出一個簡單而草率的概括。

在小思看來,香港是「一個身世十分朦朧的城市」,而身世朦朧又「大概來自一股歷史悲情」,她在《香港故事》中這樣說︰

香港,沒有時間回頭關注過去的身世,她只有努力朝向前方,緊緊追隨着世界大流適應急劇的新陳代謝,這是她的生命節奏。好些老香港,離...

人們常說,香港是一本難讀的書,香港的故事很難說。確實,香港是一個不容易說得清楚的城市,她的文學也一樣,不是那麼容易說得清、道得明,因為她的文化十分的多元,光譜十分的寬闊,我們很難對她作出一個簡單而草率的概括。

在小思看來,香港是「一個身世十分朦朧的城市」,而身世朦朧又「大概來自一股歷史悲情」,她在《香港故事》中這樣說︰

香港,沒有時間回頭關注過去的身世,她只有努力朝向前方,緊緊追隨着世界大流適應急劇的新陳代謝,這是她的生命節奏。好些老香港,離...

顯示全部內容

作者序

香港的文學氣場與潛能(代序)

蔡益懷

香港是個小地方,一個只有一千多平方公里的彈丸之地,七百多萬人口,她的文學場域同樣狹小,不能同廣大的內陸相比。不過,我卻一直不敢小看這個小島的內在潛能,且常常驚訝於這個文學孤島卧虎藏龍,實非等閒。

這是一個出大師的地方,有大師就有文化,有文學。金庸、饒宗頤,還有剛剛去世的劉以鬯,都是在香港成就了他們的文學人生。這就不能不讓我思考一個問題︰是甚麼「風水」成就了香港,讓她具有那麼大的文學氣場和能量?

香港很小,但又很大,大到你無法一口「吞」下她,相反要花很多時間精力來...

蔡益懷

香港是個小地方,一個只有一千多平方公里的彈丸之地,七百多萬人口,她的文學場域同樣狹小,不能同廣大的內陸相比。不過,我卻一直不敢小看這個小島的內在潛能,且常常驚訝於這個文學孤島卧虎藏龍,實非等閒。

這是一個出大師的地方,有大師就有文化,有文學。金庸、饒宗頤,還有剛剛去世的劉以鬯,都是在香港成就了他們的文學人生。這就不能不讓我思考一個問題︰是甚麼「風水」成就了香港,讓她具有那麼大的文學氣場和能量?

香港很小,但又很大,大到你無法一口「吞」下她,相反要花很多時間精力來...

顯示全部內容

目錄

目錄

香港的文學氣場與潛能(代序)

輯一 我城書寫

「傾城之戀」——香港文學的在地書寫譜系

香港文學的「在地抒情」傳統

香港是中國現代文學的重鎮

繁盛浮世繪 「我城」情意結——香港文學在地書寫六座標及筆下風情

小說我城‧魅影處處——香港小說二十年(一九九七至二〇一七)批與評

港人‧港事、港味——香港小說二十年展(一九九七至二〇一七)開場白

有家無園「香港居」——香港小說中的家園記憶

在故事中發現香港——香港文學小說選《審死書》、《迷蹤》散論

小說,除了故事還有愛——作聯小說集閱讀報告

文學新世代‧「我城」新風貌...

香港的文學氣場與潛能(代序)

輯一 我城書寫

「傾城之戀」——香港文學的在地書寫譜系

香港文學的「在地抒情」傳統

香港是中國現代文學的重鎮

繁盛浮世繪 「我城」情意結——香港文學在地書寫六座標及筆下風情

小說我城‧魅影處處——香港小說二十年(一九九七至二〇一七)批與評

港人‧港事、港味——香港小說二十年展(一九九七至二〇一七)開場白

有家無園「香港居」——香港小說中的家園記憶

在故事中發現香港——香港文學小說選《審死書》、《迷蹤》散論

小說,除了故事還有愛——作聯小說集閱讀報告

文學新世代‧「我城」新風貌...

顯示全部內容

|