| FindBook |

有 5 項符合

斑駁日常的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 450 |

現代散文 |

$ 450 |

中文現代文學 |

$ 450 |

文學作品 |

$ 465 |

中文書 |

$ 465 |

現代散文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

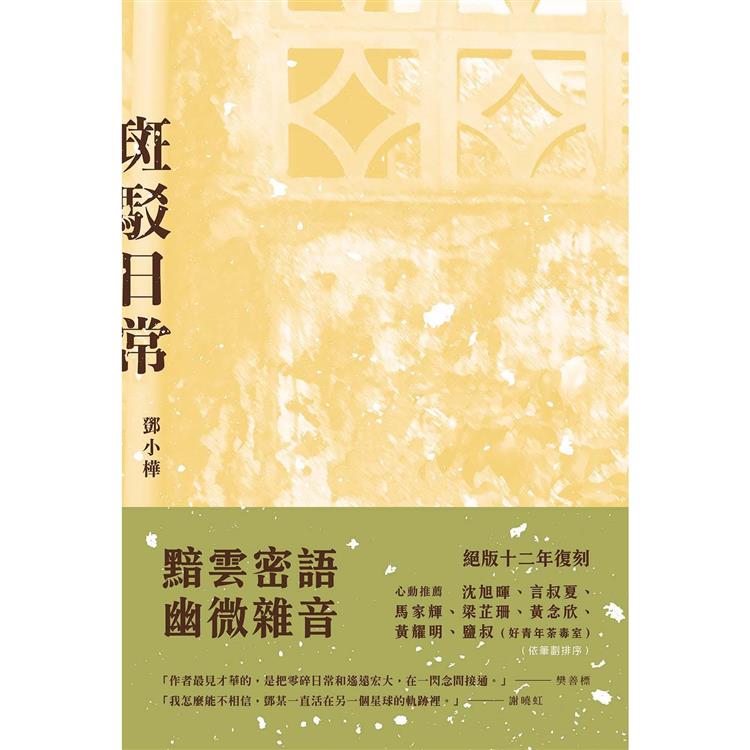

圖書名稱:斑駁日常

《斑駁日常》出版於2008年,一年後賣完一版,書中文章為鄧小樺明報專欄結集。文章篇幅短小,每篇附有snap shot照片,傳達生活中的微妙瞬間。本書中從作者個人日常獨居,寫到人際情感,再到城市的熱門話題;以用個人私己的顯微鏡,看到在地的城市面貌和世界的規律。本書題材在地(local),寫法則較接近西方的隨筆試寫(essays),細膩情感中有哲理閃光。現實急速改變,過往的一切彷彿都有了無上的價值,些許斑駁,亦竟成為歷史,值得被更多人知道、共同保存。

作者簡介:

"鄧小樺,香港詩人、作家、文化評論人、策展人。香港中文大學中文系畢業,科技大學人文學部哲學碩士(主修文學)。大學時開始寫作,曾獲中文文學獎散文組冠軍、新詩組亞軍等獎項。詩歌、散文及評論作品入選中港台多本文學選集。後於中港台三地撰寫專欄、訪問及評論。著有詩集《眾音的反面》、散文集《恍惚書》(獲2019年台灣OpenBook「美好生活類」書獎)、訪問集《問道於民》等。曾獲邀到美國愛荷華大學國際作家寫作坊、美國維蒙特工作室駐場交流,亦曾受邀參加台北詩歌節、台北亞洲詩歌節、德國三葉草節女性詩人雙年展。

資深文學編輯,文學雜誌《字花》創刊編輯之一,現任文學媒體「無形」、《虛詞》、《方圓》總編輯,另編有文學合集及個人著作二十餘種,包括《自由如綠》、《我香港,我街道》等。現為香港文學館總策展人及理事會召集人,近年進行多項策展工作。

傾向淡漠,表現熱情。太平盛世的滋事份子,但在危險面前較常人鎮定。深信勞動光榮,但當生活被意義充滿,便以虛無為欲望對象。"

|