第一章 我的苦瓜家園

我的父親母親

父親

1919年我誕生於江蘇省宜興縣閘口鄉北渠村,地地道道的農村,典型的魚米之鄉。河道縱橫,水田、桑園、竹林包圍著我們的村子。春天,桃紅柳綠。

厚地植桑麻,我的家鄉種著大片大片的桑園,用以養蠶。當桑葉嫩綠的季節,小路上的行人都被淹沒在綠色的波浪中。

熟悉的桑園,我曾經常常鑽進去採桑椹,捉蟋蟀;親切的水牛,我也曾放過牛,騎過牛背,看著這牲口大堆拉屎,嘩嘩撒尿。雖也有雪亮眼睛烏黑頭髮的漂亮姑娘,但我童年故鄉的女孩卻是黃毛丫頭居多,也許是由於營養不良吧。

我家原有十餘畝水田,父親也種田,兼當鄉村小學教員。家裡平常吃白米飯,穿布衣裳,生活過得去,比起高樓大屋裡的富戶人家來,我家很寒酸,但較之更多的草棚子裡的不得溫飽的窮人,又可算小康之家了。

父親送我到無錫投考及上學時都是借了姑爹家的漁船,同姑爹一同搖船到無錫,帶了米在船上做飯,晚上就睡在船裡,不花飯錢和旅店錢。僅有一次,父親同我住了一個最便宜的小客棧,夜半我被臭蟲咬醒,遍體都是被咬的大紅疙瘩,父親心痛極了,叫來茶房(客棧服務員),掀開蓆子讓他看滿床亂爬的臭蟲及我的疙瘩,茶房說沒辦法,要麼加點錢換個較好的房間。父親動心了,想下決心加錢,但我堅持不換,年紀雖小,我卻早已深深體會到父親掙錢的艱難。他平時節省到極點,自己是一分冤枉錢也不肯花的,我反正已被咬了半夜,只剩下後半夜,也不肯再加錢換房了。父親的節省習慣是由來已久的,也久久地感染了我,影響了我。

配合父親的節儉,母親也勤儉持家,她愛乾淨,衣服洗得勤,而且甚麼都要自己提到河邊去洗,洗得徹底。雖然家裡經濟很拮据,但事事安排得井井有條,也總是布衣暖,菜飯飽。

父親忙學校的事,忙種田的事,忙祠堂裡的事,因他是吳氏宗祠的會計。後來母親病倒,他又要忙燒飯洗衣了。他在家做家務便圍上母親用的圍裙,有時門外突然有人來找,呼喊「吳先生」或「大先生」(他是老大),他首先匆忙解掉圍裙,然後出門見客。他是村上少有的識字先生,學堂裡的老師,是頭面人物,圍著女人燒飯用的圍裙太失體面。

我童年的家牆面是灰白色的,大門兩旁各有一個安放馬燈的壁龕,就像兩隻眼睛,老遠就盯著我,它認識我,我也認識它。

半個世紀流失了,老屋早已拆除,父親的墳早湮沒於荒草或莊稼叢中,他的兒女天各一方,有時會懷念他。他的孫子,孫子的孩子們不再知道他,鄉裡的孩子們也不再知道他。但,就是他,受吳氏宗祠的委託,在村裡首創私立吳氏小學。最初的私立吳氏小學今天已發展成一千餘師生規模的中心小學,我用他的名義在小學裡設立了教學獎勵基金,作為紀念,忘卻的紀念或永遠的紀念。

母親

父親和母親的婚姻當然是媒妁之言,包辦婚姻,愛情未曾顯現,卻經常吵架。他們共同生活一輩子,合力同心只為了養活一群子女,而且也懷有望子成龍的奢望。

這虛幻的龍,顯然就是我這個長子,因我入小學後學習成績經常名列第一。

我的母親是大家閨秀,換句話說,出身於地主家庭。但她是文盲,纏過小腳,後來中途不纏了,於是她的腳半大不小,當時被稱為改良腳。

富家女母親卻下嫁了窮後生,即我的父親。其實我的父親也識字不多,兼種地,但與只能幹農活的鄉裡人比,他顯得優越而能幹,鄉裡人都稱他先生。聽母親說,是我的外公,即她的父親做主選定的女婿。

我不知道外公,但外公抱過童年的我,說我的耳朵大,將來有出息。外公選窮女婿,看來他是一位開明人士,他的兩個兒子,即我的舅舅,各分了大量田產,一個抽大煙,一個做生意,後來都破落了。

我對母親的最早記憶是吃她的奶,我是長子,她特別偏愛,親自餵奶餵到四歲多。以後她連續生孩子,自己沒有了奶,只能找奶媽,我是她唯一自己餵奶的兒子,所以特別寵愛,寵愛而至偏愛,在弟妹群中我地位突出,但她毫不在乎弟妹們的不滿或鄰里的批評。她固執,一向自以為是,從不掩飾她自己的好惡,而且標榜自己的好惡。

母親性子急,事事要求稱心如意,因此經常挑剔父親,發脾氣。父親特別節省,買布料什物總是剛剛夠數,決不富餘,母親便罵他窮鬼,窮鬼。父親說幸好她不識字,如識了字便了不得。但他們從來沒動手打架,相安度日。

我幼小的時候,父親到無錫玉祁鄉鎮小學教書,只寒暑假回來,母親獨自操持家務,那時她三十來歲吧,現在想起來,她的青春是在寂寞中流逝了的,但沒有一點緋聞。緋聞,在農村也時有所聞,母親以她大家閨秀的出身對緋聞極鄙視。父親刻苦老實,更談不上拈花惹草,父母是一對誠信的苦夫妻,但沒有顯現愛情,他們志同道合,為一群兒女做牛馬。四五十歲吧,他們就不在一個房睡覺了,他們沒有品嚐過亞當夏娃的人生,他們像是月下老人試放的兩隻風箏。

母親選的衣料總很好看,她善於搭配顏色。姑嫂妯娌們做新衣聽她的主意,表姐們出嫁前住到我們家由母親教繡花。她利用各色零碎毛線給我織過一件雜色的毛衣,織了拆,拆了織,經過無數次編織,終於織成了別致美觀的毛衣,我的第一件毛衣就是她用盡心思的一種藝術製作。她確有審美天賦,她是文盲,卻非美盲。父親只求實效,不講究好看不好看,他沒有母親那雙審美的慧眼。

但是母親生育太多了,我是長子,後來又生了兩個弟弟,三個妹妹,還有兩個妹妹很小就夭折了。母親一向難產,她實在怕生孩子,也曾用土法打過兩次胎,死去活來,從此身體一直非常壞,長年地病。

她長年臥病,不斷服湯藥,我經常幫忙解開一包包的中藥,對那些死蟲枯根之類的草藥起先覺得好玩,逐漸感到厭惡。後來醫生要用童便,母親便喝弟弟的尿。

因為母親的病,父親便不再去無錫教書,他在家圍起母親的圍裙洗菜、做飯、餵豬,當門外來人有事高叫「吳先生!」時,他匆促解下圍裙以「先生」的身份出門見客。

母親年輕輕就鬧失眠,而父親的頭一碰到枕頭便能入睡,他不了解也不同情失眠之苦,甚至嘲笑母親的失眠。我從中年以後就患失眠,愈老症愈重,最是人生之大苦,我同情我那可憐的母親,上天又偏不讓我繼承父親健康的神經。

她頭痛,總在太陽穴貼著黑色圓形的膏藥,很難看,雖這模樣了,她洗衣服時仍要求洗得非常非常乾淨。因離河岸近,洗任何小物件她都要到河裡漂得清清爽爽。家家安置一個水缸,到河裡擔水倒入水缸作為家用水。暑假回家,我看父親太苦,便偷著替他到河裡擔水,母親見了大叫:「啊喲喲!快放下扁擔,別讓人笑話!」我說沒關係,但她哭了,我只好放下扁擔。

巨大的災難降臨到母親頭上。

日軍侵華,抗戰開始。日軍的刺刀並沒有嚇暈母親,致命的,是她失去了兒子。我隨杭州藝專內遷,經江西、湖南、貴州、雲南至重慶,家鄉淪陷,從此斷了音信。母親急壞了,她認為我必死無疑,她曾幾次要投河、上吊,兒子已死,她不活了。別人勸,無效,後來有人說,如冠中日後回來,你已死,將急死冠中。這一簡單的道理,解開了農村婦女一個扣死的情結。她於是苦等,不再尋死,她完全會像王寶釧那樣等十八年寒窯。她等了十年,我真的回到了她的身邊,並且帶回了未婚妻,她比塞翁享受了更大的歡欣。

接著,教育部公費留學考試發榜,我被錄取了,真是天大的喜訊,父親將發榜的報紙天天帶在身上,遇見識字的人便拿出來炫耀。母親說,這是靠她陸家(她名陸培芽)的福分,憑父親那窮鬼家族決生不出這樣有出息的兒子來。我到南京參加教育部辦的留學生出國前講習會,其間,鄉下佬父親和母親特意到南京看我,他們風光了。那時我正鬧胃病,興高采烈的母親見到我臉色發黃,便大驚失色:全南京城裡沒有這麼黃的臉色!她幾乎哭了,叫我買白金(麥精)、魚肝油吃,當時正流行魚肝油,她也居然聽說了。

山盟海誓的愛情,我於臨出國前幾個月結了婚,妻懷孕了。我漂洋過海,妻便住到我的老家。她是母親眼中的公主,說這個媳婦真漂亮,到任何場合都比不掉了(意思是總是第一)。母親不讓妻下廚做羹湯,小姑們對她十分親熱,不稱嫂子,稱琴姐。不遠的鎮上醫院有婦產科,但母親堅決要陪妻趕去常州縣醫院分娩,因這樣,坐輪船多次往返折騰,胎位移動不正了,結果分娩時全身麻醉動了大手術,這時父親才敢怨母親的主觀武斷。小孫子的出生令母親得意忘形,她說果然是個男孩,如是丫頭,趕到常州去生個丫頭,太丟面子,會被全村笑話。她尤其興奮的是孩子同我初生時一模一樣。

三年,粗茶淡飯的三年,兵荒馬亂的三年(解放戰爭期間),但對母親卻是最幸福的三年,她日日守著專寵的兒媳和掌上明珠的孫子。別人背後說她對待兒孫太偏心,她是滿不在乎的,只感到家裡太窮,對不住湖南來的媳婦。她平時愛與人聊天,嗓門越說越高,自己不能控制。她同父親吵架也是她的嗓門壓過父親的,但這三年裡卻一次也未同父親吵架,她怕在新媳婦面前丟面子。妻看得明明白白,她對全家人很謙讓,彼此相處一直很和諧,大家生活在美好的希望中,希望有一日,我能歸來。

我回來了,偕妻兒定居北京,生活條件並不好,工作中更多苦惱,但很快便將母親接到北京同住。陪她參觀了故宮、北海、頤和園⋯⋯她回鄉後對人講北京時,最得意的便是皇帝家裡都去過了。她住不慣北京,黃沙瀰漫,大雜院裡用水不便,無法洗澡,我和妻又日日奔忙工作,她看不下去,決定回到僻靜的老家,她離不開家門前的那條小河,她長年飲這條小河的水,將一切污垢洗滌在這條小河裡。她曾第二次來北京,還將我第二個孩子帶回故鄉找奶媽,皇帝的家已看過,她不留戀北京。

苦難的歲月折磨我們,我們幾乎失落了關懷母親的間隙和心情,我只在每次下江南時探望一次比一次老邁的母親。兒不嫌娘醜,更確切地說是兒不辨娘是美是醜,在娘的懷裡,看不清娘的面目。我的母親有一雙烏黑明亮的眼睛,人人誇獎,但晚年白內障幾近失明,鄉人說她仍摸索著到河邊洗東西,令人擔心。我的妹妹接她到鎮江動了手術,使她重見天地,延續了生命。

父親早已逝世,年過八十的母親飄著白髮蹣跚地走在小道上,我似乎看到了電影中的祥林嫂,而她的未被狼吃掉的阿毛並未能慰藉她的殘年。

苦瓜藤上結苦瓜

我童年認知的苦是窮。我家有十來畝水田,比之富戶是窮戶,但比之更窮之戶又可勉強接近當時當地的小康之家,只因成群的孩子日漸長大,生活愈來愈困難。

我家的牛、豬和茅廁擠在一起,上廁甚臭,我常常到田邊去撒尿,父親對此倒並不禁止,只是說尿要撒在自家田裡,那是肥。

我家也養著雞,五六隻。天黑了,雞們自己回家進入窩裡,於是要提著燈去數雞的數目,會不會少了一隻,然後關上雞窩的門,防黃鼠狼。這照例是我的活,我也樂意搶著做。

孩子們是喜歡桑園的,鑽進去採桑椹吃,一面捉蚱蜢。我到今天還喜歡桑園,喜歡春天那密密交錯著的枝條的線結構畫面,其間新芽點點,組成了豐富而含蓄的色調。

養蠶期間家裡焚香,不讓戴孝的或有病的不吉利之人來串門,說是蠶有蠶神,須小心翼翼地侍候。蠶大眠了,不再吃葉,肥胖的身軀發白透亮,於是便被安置到草籠上去。草籠是用乾稻草絞成的,遠看像一條巨大的毛毛蟲,近看是稻草稈的叢林。眠蠶被散播在叢林中,便各自搖頭晃腦綿綿不斷地吐絲,春蠶至死絲方盡,個個樂於作繭自縛。蠶寶寶一天天隱沒了,雪白的蠶繭像無數鴿蛋散落在草籠裡,全家人眉開眼笑地摘繭。如果有一年蠶得了瘟疫,家裡便像死了人一樣悽悽惶惶。

《故鄉之晨》 1960年作 油畫.木板 62cm×46cm

《北國風光》 1973年作 油畫.麻布 72cm×160cm

《蘇州園林》 1975年作 油畫.麻布 150cm×200cm

| FindBook |

有 5 項符合

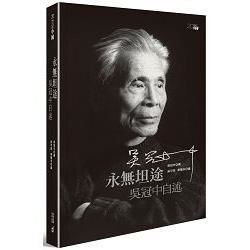

永無坦途:吳冠中自述的圖書 |

|

永無坦途:吳冠中自述 出版社:香港中和出版 出版日期:2016-06-21 語言:繁體中文 規格:平裝 / 360頁 / 16.5 x 24 cm / 普通級/ 部份全彩 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 484 |

社會人文 |

$ 527 |

畫家/畫冊 |

$ 558 |

中文書 |

$ 558 |

藝術人物傳記 |

$ 558 |

書畫 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:永無坦途:吳冠中自述

吳冠中自述成長歷程與繪畫之路。

年輕任性,棄工程而投身藝海,一度沉湎故國傳統,一度拜倒西方現代藝術,兩家門下轉輪來,卻不願當地上地下之走狗,一味竭力探尋屬於自己的所愛所思,自己的腳印連成了自己的生命之軌跡。

本書還講述了吳冠中自己的生活、文藝觀,其中不少文章都是當年針對現實而發,並引起過強烈反響和爭議,亦體現出吳冠中作為知識分子的責任與良知。

此外,書中還展示了吳冠中生平各個時期的代表作品。

作者簡介:

吳冠中(1919 - 2010)

江蘇宜興人,當代著名畫家、美術教育家。1942年畢業於國立杭州藝術專科學校,曾任教於國立重慶大學建築系;1947年到巴黎國立高級美術學校留學;1950年秋回國,先後任教於中央美術學院、清華大學、北京藝術學院、中央工藝美術學院。作為善於思考的藝術家,他勤於著述,立論獨特,其中關於抽象美、形式美、形式決定內容、筆墨等於零等觀點,曾產生很大影響。生前出版有《吳冠中全集》《我負丹青》等。

TOP

章節試閱

第一章 我的苦瓜家園

我的父親母親

父親

1919年我誕生於江蘇省宜興縣閘口鄉北渠村,地地道道的農村,典型的魚米之鄉。河道縱橫,水田、桑園、竹林包圍著我們的村子。春天,桃紅柳綠。

厚地植桑麻,我的家鄉種著大片大片的桑園,用以養蠶。當桑葉嫩綠的季節,小路上的行人都被淹沒在綠色的波浪中。

熟悉的桑園,我曾經常常鑽進去採桑椹,捉蟋蟀;親切的水牛,我也曾放過牛,騎過牛背,看著這牲口大堆拉屎,嘩嘩撒尿。雖也有雪亮眼睛烏黑頭髮的漂亮姑娘,但我童年故鄉的女孩卻是黃毛丫頭居多,也許是由於營養不良吧。

我家原有十餘畝...

我的父親母親

父親

1919年我誕生於江蘇省宜興縣閘口鄉北渠村,地地道道的農村,典型的魚米之鄉。河道縱橫,水田、桑園、竹林包圍著我們的村子。春天,桃紅柳綠。

厚地植桑麻,我的家鄉種著大片大片的桑園,用以養蠶。當桑葉嫩綠的季節,小路上的行人都被淹沒在綠色的波浪中。

熟悉的桑園,我曾經常常鑽進去採桑椹,捉蟋蟀;親切的水牛,我也曾放過牛,騎過牛背,看著這牲口大堆拉屎,嘩嘩撒尿。雖也有雪亮眼睛烏黑頭髮的漂亮姑娘,但我童年故鄉的女孩卻是黃毛丫頭居多,也許是由於營養不良吧。

我家原有十餘畝...

»看全部

TOP

作者序

苦其心志,勞其筋骨,孟子這樣對我說,但天卻未必降我以大任。耄耋之年,看到出版了自己的全集,手撫滄桑,辛、辣、酸、甜,遍嚐世間苦樂。

年輕任性,棄工程而投身藝海,苦海波濤連天,且無救生船,能奮力自救者寥寥。一度沉湎故國傳統,一度拜倒西方現代藝術,兩家門下轉輪來,卻不願當地上地下之走狗,一味竭力探尋屬於自己的所愛所思,自己的腳印連成了自己的生命之軌跡,每一個腳印都踩得深深的……

《吳冠中全集》自序《目送飛鴻》節選

年輕任性,棄工程而投身藝海,苦海波濤連天,且無救生船,能奮力自救者寥寥。一度沉湎故國傳統,一度拜倒西方現代藝術,兩家門下轉輪來,卻不願當地上地下之走狗,一味竭力探尋屬於自己的所愛所思,自己的腳印連成了自己的生命之軌跡,每一個腳印都踩得深深的……

《吳冠中全集》自序《目送飛鴻》節選

TOP

目錄

上編 自序

第一章 我的苦瓜家園

我的父親母親 / 苦瓜藤上結苦瓜 / 兩個舅舅 / 叔叔與嬸嬸 / 廟會.萬花筒 / 漁船.黃雀.蘆葦蕩.蘆簾 / 繆祖堯老師 / 楝樹港

第二章 茅草窩裡要出筍

私立吳氏小學 / 鵝山小學 / 茅草窩裡要出筍 / 漁船搖向無錫去

第三章 青春期的草木都開花

青年感情如野馬——從工專轉入藝專 / 我和朱德群 / 亂畫嘛 / 我的啟蒙老師潘天壽 / 杭州藝專的旗幟——吳大羽 / 初戀 / 木頭(model)也是人 / 大紅袍 / 畫了個大麻子 / 沙坪壩學法文 / 一見鍾情 / 洞房花燭 金榜題名 / 海外遊學札記 / 公費留學到...

第一章 我的苦瓜家園

我的父親母親 / 苦瓜藤上結苦瓜 / 兩個舅舅 / 叔叔與嬸嬸 / 廟會.萬花筒 / 漁船.黃雀.蘆葦蕩.蘆簾 / 繆祖堯老師 / 楝樹港

第二章 茅草窩裡要出筍

私立吳氏小學 / 鵝山小學 / 茅草窩裡要出筍 / 漁船搖向無錫去

第三章 青春期的草木都開花

青年感情如野馬——從工專轉入藝專 / 我和朱德群 / 亂畫嘛 / 我的啟蒙老師潘天壽 / 杭州藝專的旗幟——吳大羽 / 初戀 / 木頭(model)也是人 / 大紅袍 / 畫了個大麻子 / 沙坪壩學法文 / 一見鍾情 / 洞房花燭 金榜題名 / 海外遊學札記 / 公費留學到...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 吳冠中

- 出版社: 香港中和出版有限公司 出版日期:2016-06-22 ISBN/ISSN:9789888369522

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:360頁

- 商品尺寸:長:165mm \ 寬:240mm \ 高:26mm

- 類別: 中文書> 藝術> 藝術人物傳記

|