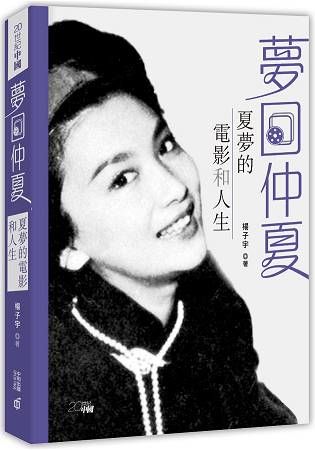

●香港影壇50年代的“絕代佳人”

●金庸的夢中情人,筆下“小龍女”原型

●巨星劉德華的伯樂恩師

夏夢(1932—2016),是1950—1960年代香港長城電影製片公司首席女演員,有“長城大公主”“絕代佳人”“上帝的傑作”等美譽。她曾紅遍中國內地、香港、澳門及東南亞等地區,也是香港進步電影的代表人物。1980年代後夏夢轉做製片人,開辦青鳥電影製片公司,其製作的《投奔怒海》《似水年華》是香港電影新浪潮的重要作品,獲得香港電影金像獎等多項大獎,並一舉捧紅影星劉德華。

本書廣泛搜集中國內地、香港,還有東南亞等地中、英文的文獻史料和檔案,這些有關夏夢的珍罕資料,幾乎都不曾出現在內地和香港兩地學者的視野裡。作者更親自採訪夏夢及其家人、電影界的前輩,通過客觀歷史背景研究,補以訪談和求證,以年代為脈絡整理了夏夢電影生涯。本書不僅填補了影人傳記的空白,更是尋回了那個理想年代的諸多珍貴記憶,配合所收錄的百餘幅珍貴插圖,學術性、檔案性和可讀性兼具,是難得的一本關於夏夢的電影書。

名人推薦

演幾部有意義的好片子,正是給自己的人生上了一堂課。編輯、導演,給了人生的經驗,也使我得到思索問題的機會。而等片子公映後,影評家和觀眾的意見,補充了我思想上的缺點。對於一個演員,這是無形中得來的福分呢!── 夏夢

欣賞過《三看御妹劉金定》與《王老虎搶親》的觀眾,多數都會肯定,比夏夢更具氣質與美貌的演員,大抵是沒有的了。 ── 亦舒

夏夢的智慧比她的美貌更出眾。── 許鞍華

真正能夠令觀眾認識我,是自從拍了《投奔怒海》以後才開始的,所以夏夢和許鞍華,都是我的恩師。── 劉德華

| FindBook |

有 7 項符合

夢回仲夏:夏夢的電影和人生的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 387 |

導演/電影人 |

$ 417 |

社會人文 |

$ 441 |

導演/電影人 |

$ 441 |

中文書 |

$ 441 |

導演/電影人 |

$ 441 |

明星 |

$ 441 |

傳記 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:夢回仲夏:夏夢的電影和人生

內容簡介

目錄

序章 盛夏探「夢」

夢縈銀河:演員夏夢

探夢「青鳥」:監製夏夢

觀影夢語:夏夢看電影

夢外瑣記:情感雜談

壹章 從滬到港(1932—1949)

上海時代

戲迷之家:夏夢和京劇

南來香港

貳章 演員時代(1950—1956)

仲夏之夢:藝名的故事

探索歷程:從《禁婚記》到《白日夢》

古典美人:《孽海花》

大義如姬:《絕代佳人》

拓展戲路:從《都會交響曲》到《不要離開我》

醉舞白露:《日出》

內心角力:《新婚第一夜》和《新寡》

叁章 「長城公主」(1957—1959)

京城春夢:1957

回憶中的周恩來

古裝喜劇:《搶新郎》

形象突破:瘋狂喜劇

藝術嘗試:《香閨春情》

「華南影聯」:《豪門夜宴》客串

話劇公演:舞台上的瑞鈺

仙凡之戀:《碧波仙侶》

初嘗編劇:《王老五添丁》

貞節可風:《同命鴛鴦》

加冕獅城:1959

華洋時尚:從《佳人有約》回溯

肆章 越劇電影歲月(1960—1962)

《王老虎搶親》的故事

《三看御妹劉金定》:拍攝淵源

《雪地情仇》:遺憾的計劃

《我們要結婚》:兒童故事

伍章 急流勇退(1963—1978)

度身定製:《故園春夢》

浩劫迎春:《烽火姻緣》

火紅時刻:1966 年之行

急流勇退:離開香港

失佚拾遺:沒拍成的作品

置身其外:十二年雜記

陸章 回歸影壇(1979—1987)

冬去春來:1979「文代會」

夢縈電影:轉戰幕後 為酬壯志

浩魄青鳥:《投奔怒海》的攝製

一鳴驚人:《投奔怒海》的成功

「青鳥」少俠:《自古英雄出少年》

流年回首:《似水流年》

「青鳥」遺憾:未了計劃

柒章 夢留光影(1988—2016)

附錄 夏夢文章四篇

從影一年

歐遊雜記

有趣的「影迷信」

新年的願望

後記 兩次訪問小記

夢縈銀河:演員夏夢

探夢「青鳥」:監製夏夢

觀影夢語:夏夢看電影

夢外瑣記:情感雜談

壹章 從滬到港(1932—1949)

上海時代

戲迷之家:夏夢和京劇

南來香港

貳章 演員時代(1950—1956)

仲夏之夢:藝名的故事

探索歷程:從《禁婚記》到《白日夢》

古典美人:《孽海花》

大義如姬:《絕代佳人》

拓展戲路:從《都會交響曲》到《不要離開我》

醉舞白露:《日出》

內心角力:《新婚第一夜》和《新寡》

叁章 「長城公主」(1957—1959)

京城春夢:1957

回憶中的周恩來

古裝喜劇:《搶新郎》

形象突破:瘋狂喜劇

藝術嘗試:《香閨春情》

「華南影聯」:《豪門夜宴》客串

話劇公演:舞台上的瑞鈺

仙凡之戀:《碧波仙侶》

初嘗編劇:《王老五添丁》

貞節可風:《同命鴛鴦》

加冕獅城:1959

華洋時尚:從《佳人有約》回溯

肆章 越劇電影歲月(1960—1962)

《王老虎搶親》的故事

《三看御妹劉金定》:拍攝淵源

《雪地情仇》:遺憾的計劃

《我們要結婚》:兒童故事

伍章 急流勇退(1963—1978)

度身定製:《故園春夢》

浩劫迎春:《烽火姻緣》

火紅時刻:1966 年之行

急流勇退:離開香港

失佚拾遺:沒拍成的作品

置身其外:十二年雜記

陸章 回歸影壇(1979—1987)

冬去春來:1979「文代會」

夢縈電影:轉戰幕後 為酬壯志

浩魄青鳥:《投奔怒海》的攝製

一鳴驚人:《投奔怒海》的成功

「青鳥」少俠:《自古英雄出少年》

流年回首:《似水流年》

「青鳥」遺憾:未了計劃

柒章 夢留光影(1988—2016)

附錄 夏夢文章四篇

從影一年

歐遊雜記

有趣的「影迷信」

新年的願望

後記 兩次訪問小記

序

序

猶記得2002年,我收到來自馬來西亞一位年輕人的電郵,雖說素昧平生,但我們有著共同的興趣,那就是對探索上海、香港和荷里活老電影往昔的熱情。他告訴我,他收藏了《長城畫報》1950—1960年代一份重要的電影公司官方期刊,還有他想瞭解更多的、有關那個時代和明星的一切。我們通過電郵溝通交流了好些年,一直到近十年後的2011年,我們才第一次見面。而子宇也已經從當年萌芽中的愛好者,蛻變為一名對電影史研究深入的業餘學者了。

子宇的背景知識、興趣,還有對《長城畫報》的長期翻閱和研讀,理所當然地讓他聚焦夏夢。夏夢不僅是長城公司最閃亮的明星,更是當年香港左派電影公司中的首席人物。融合了智慧、美貌與社會意識,夏夢可說是第二次世界大戰後銀幕上進步女性的典型。她作為演員,成就不凡,後來更一手創辦了「青鳥」。作為一家規模不大的獨立製片公司,在夏夢的影響力和統籌下,「青鳥」出乎意料地製作出香港1980年代初最具影響力的作品,殊不簡單。

這本傳記,橫跨一個時代,除涉獵了夏夢在電影角色塑造中的心路歷程和逸事,也聚焦了夏夢在事業上的起伏經歷。相比同時期香港「邵氏」「電懋」的作品,夏夢於1950—1960年代在「長城」「鳳凰」所參與的電影別具一格。除了多出一份1950年代香港進步電影界的社會意識外,夏夢的電影在「南下」的中國電影大師和編劇人才的雕琢下,更是鑲嵌了民國時期上海都市的節奏和氣息。

通過與中國電影史上著名的「作者導演」(特別是李萍倩和朱石麟)合作,夏夢的演藝才華在跨時代的不同角色類型中得到了充分的發掘和展示。從處女作《禁婚記》(一部堪稱華語電影史上最精妙的婚姻喜劇)中的楊霞芝,到《王老虎搶親》中的反串角色周文賓,再到《故園春夢》(改編自巴金名著《憩園》)中的萬昭華,她的每一個角色,都給觀眾留下了深刻的印象。

從多方面來說,我認為子宇是撰寫夏夢電影與人生故事的理想人選。作為一名出生於1980年代的年輕一輩,子宇憑著他對電影考古的直覺和熱情,發掘並研究了不少檔案,並為這些材料提供了嶄新的視角。特別是他通曉中英雙語,加上其在馬來西亞成長的背景(東南亞正是當年香港電影的主流市場和基地),使他在研究過程中也把當地主流文獻囊括其中(如新加坡、馬來西亞當地中文、英文報章檔案)。這些資料,幾乎都不曾出現在內地和香港兩地學者的視野裡。

最為幸運的,當屬子宇得以親自採訪夏夢及幾位電影界的前輩們,這使他的研究和筆觸中,平添了一份獨特的個人色彩。在香港老電影文化瀕臨沉寂的今日,子宇的這份心血,不僅僅是對夏夢老師最誠摯的致敬,更為曾經絢爛多彩的「長城」「鳳凰」電影(香港電影文化遺產中重要的一章)的研究工作,提供了一份具有積極意義和價值的參考資料。

方保羅

(Paul Fonoroff,電影文物收藏家、著名影評人兼中國電影史學者)

序

能夠受邀為小宇兄的著作作序,已經是榮寵備至。而傳記的主人公更是我們最為敬愛的夏夢女士,就更感覺愧不敢當了。回想起來,緣分確實奇妙:小宇是馬來西亞華人,而我生活工作在北京,本是天各一方,但是網絡把我倆以及眾多喜愛華語老電影的年輕朋友匯集在一起。在每日漫無邊際的網絡暢談中,「絕代佳人」夏夢女士又是我們最時常談及的對象,為她的美麗,為她的表演,也為她的智慧。

後來就聽說小宇要親自撰寫一本有關夏夢女士的傳記,當時我感覺這當中難度極大。首先,是影像難尋。夏夢女士主演的四十部電影,其中很多部今天已經無法看到,而存世的作品也大多沒有正規音像出版物。其次,缺乏既有的研究成果支持和系統的檔案資料梳理。雖然近年來,香港和內地均有一批冷戰時期華語電影研究的成果相繼出現,但是對夏夢女士及其所代表的香港左派電影人活動的學術梳理,相對生僻。有關夏夢女士的信息報道也零零散散地見於不同歷史時期的報刊書籍中,蒐集起來那真要花一番苦功夫。再次,寫夏夢女士的傳記,自然得親自採訪夏夢女士本人,做口述歷史記錄。但我們都知道,夏夢女士非常低調、內斂、喜靜,再加上她已年逾八旬,如何對她採訪,如何從研究作傳的角度甄別、豐富她的表述,是成書的關鍵步驟之一。最後,我也知道小宇並不是專業的電影研究者,而是一位從事計算機工作的職場白領,在繁重忙碌的工作之餘,到底還能有多少精力著書立說,也自然需要打個問號。

然而,經過數年的努力,小宇真的寫成了這本夏夢女士的傳記。今天我可以毫不猶豫地說,呈現在各位讀者面前的,就是有史以來最好、最完整的一本關於夏夢的電影書。當然,這書中十幾萬文字的背後,小宇付出的艱辛是一般人難以體會的:他利用自己有限的閒暇時間,跑遍了馬來西亞、新加坡、泰國、中國內地、香港等很多國家地區,採訪夏夢女士和她的親人、朋友、同事;他在香港蒐集資料時,得到了方保羅先生的諸多幫助,白天看資料,晚上就睡在方保羅先生家的收藏室裡。

去年夏夢女士八十誕辰之際,我在北京的中國電影資料館策劃了一次回顧展,小宇更專門打「飛的」來北京來觀看,也為尋找出版社的事情奔走。這是我倆第一次相見,才知道原來彼此都是年紀相差無幾的「80後」。他興奮地告訴我,終於在大銀幕看到了夏夢的《日出》!在北京的日子裡,我幾次與他相約吃飯,談的大多都是夏夢女士。期間恰逢老影人翁先生來京,得翁先生相助,小宇在其北京房子借住數日。翁先生離京後,為節約經費,小宇在北京過的完全是苦行僧般的流浪生活……

這些事情我都是事後才得知的,內心難免一陣唏噓。我和小宇都欣賞夏夢女士,我可以不計成本地遍尋夏夢女士的文圖資料,策劃舉辦各種有關夏夢女士的電影放映活動,甚至為得到一張和夏夢女士的合影而沾沾自喜,但這一切都是建立在明知可為而為的基礎上。而小宇的所作所為,在我看來,恰恰是化不可能為可能。所以,這本在字裡行間飽含對夏夢女士無限深情的傳記,最終在一位年輕「80後」、馬來西亞小伙的筆下噴湧出來。回念往昔,夏夢女士作品的影響不僅限於內地香江,也遠至南洋星馬。她的倩影則穿越了空間和時間,令不同代際的人為之沉迷傾倒。這麼一想,今天小宇所做的一切也就顯得更加順理成章了。

這本《夢回仲夏》不僅填補了影人傳記的空白,更是尋回了那個理想年代的諸多珍貴記憶,充分證明了即使不在學術體制之內,影迷在民間也能夠做出此等學術性、檔案性和可讀性兼具的著述,另外還有一層文化傳播的意義。2014年5月,在北師大召開的香港電影百年學術研討會上,我做了一個有關夏夢女士的研究報告,引起了在場的台灣藝術大學廖金鳳教授的極大興趣。他會後專門來諮詢我,說在台灣這麼多年,從來都不知道還有夏夢女士這樣一位華語影壇的超級明星,特別想給夏夢女士拍一個紀錄片。由此可見,受到冷戰的影響,兩岸三地形成了某種文化阻隔的遺憾。

我由衷希望這本書的出版,能夠讓各方的讀者朋友,無論是早已知曉夏夢的,還是尚不瞭解她的,都能對她、對她所處的時代,有更深的印象。夏夢女士雖然已至耄耋之年(編者註:夏夢女士已於2016年10月仙逝),但是這本書面世得一點兒都不晚;愛上她,更不晚。

猶記得2002年,我收到來自馬來西亞一位年輕人的電郵,雖說素昧平生,但我們有著共同的興趣,那就是對探索上海、香港和荷里活老電影往昔的熱情。他告訴我,他收藏了《長城畫報》1950—1960年代一份重要的電影公司官方期刊,還有他想瞭解更多的、有關那個時代和明星的一切。我們通過電郵溝通交流了好些年,一直到近十年後的2011年,我們才第一次見面。而子宇也已經從當年萌芽中的愛好者,蛻變為一名對電影史研究深入的業餘學者了。

子宇的背景知識、興趣,還有對《長城畫報》的長期翻閱和研讀,理所當然地讓他聚焦夏夢。夏夢不僅是長城公司最閃亮的明星,更是當年香港左派電影公司中的首席人物。融合了智慧、美貌與社會意識,夏夢可說是第二次世界大戰後銀幕上進步女性的典型。她作為演員,成就不凡,後來更一手創辦了「青鳥」。作為一家規模不大的獨立製片公司,在夏夢的影響力和統籌下,「青鳥」出乎意料地製作出香港1980年代初最具影響力的作品,殊不簡單。

這本傳記,橫跨一個時代,除涉獵了夏夢在電影角色塑造中的心路歷程和逸事,也聚焦了夏夢在事業上的起伏經歷。相比同時期香港「邵氏」「電懋」的作品,夏夢於1950—1960年代在「長城」「鳳凰」所參與的電影別具一格。除了多出一份1950年代香港進步電影界的社會意識外,夏夢的電影在「南下」的中國電影大師和編劇人才的雕琢下,更是鑲嵌了民國時期上海都市的節奏和氣息。

通過與中國電影史上著名的「作者導演」(特別是李萍倩和朱石麟)合作,夏夢的演藝才華在跨時代的不同角色類型中得到了充分的發掘和展示。從處女作《禁婚記》(一部堪稱華語電影史上最精妙的婚姻喜劇)中的楊霞芝,到《王老虎搶親》中的反串角色周文賓,再到《故園春夢》(改編自巴金名著《憩園》)中的萬昭華,她的每一個角色,都給觀眾留下了深刻的印象。

從多方面來說,我認為子宇是撰寫夏夢電影與人生故事的理想人選。作為一名出生於1980年代的年輕一輩,子宇憑著他對電影考古的直覺和熱情,發掘並研究了不少檔案,並為這些材料提供了嶄新的視角。特別是他通曉中英雙語,加上其在馬來西亞成長的背景(東南亞正是當年香港電影的主流市場和基地),使他在研究過程中也把當地主流文獻囊括其中(如新加坡、馬來西亞當地中文、英文報章檔案)。這些資料,幾乎都不曾出現在內地和香港兩地學者的視野裡。

最為幸運的,當屬子宇得以親自採訪夏夢及幾位電影界的前輩們,這使他的研究和筆觸中,平添了一份獨特的個人色彩。在香港老電影文化瀕臨沉寂的今日,子宇的這份心血,不僅僅是對夏夢老師最誠摯的致敬,更為曾經絢爛多彩的「長城」「鳳凰」電影(香港電影文化遺產中重要的一章)的研究工作,提供了一份具有積極意義和價值的參考資料。

方保羅

(Paul Fonoroff,電影文物收藏家、著名影評人兼中國電影史學者)

序

能夠受邀為小宇兄的著作作序,已經是榮寵備至。而傳記的主人公更是我們最為敬愛的夏夢女士,就更感覺愧不敢當了。回想起來,緣分確實奇妙:小宇是馬來西亞華人,而我生活工作在北京,本是天各一方,但是網絡把我倆以及眾多喜愛華語老電影的年輕朋友匯集在一起。在每日漫無邊際的網絡暢談中,「絕代佳人」夏夢女士又是我們最時常談及的對象,為她的美麗,為她的表演,也為她的智慧。

後來就聽說小宇要親自撰寫一本有關夏夢女士的傳記,當時我感覺這當中難度極大。首先,是影像難尋。夏夢女士主演的四十部電影,其中很多部今天已經無法看到,而存世的作品也大多沒有正規音像出版物。其次,缺乏既有的研究成果支持和系統的檔案資料梳理。雖然近年來,香港和內地均有一批冷戰時期華語電影研究的成果相繼出現,但是對夏夢女士及其所代表的香港左派電影人活動的學術梳理,相對生僻。有關夏夢女士的信息報道也零零散散地見於不同歷史時期的報刊書籍中,蒐集起來那真要花一番苦功夫。再次,寫夏夢女士的傳記,自然得親自採訪夏夢女士本人,做口述歷史記錄。但我們都知道,夏夢女士非常低調、內斂、喜靜,再加上她已年逾八旬,如何對她採訪,如何從研究作傳的角度甄別、豐富她的表述,是成書的關鍵步驟之一。最後,我也知道小宇並不是專業的電影研究者,而是一位從事計算機工作的職場白領,在繁重忙碌的工作之餘,到底還能有多少精力著書立說,也自然需要打個問號。

然而,經過數年的努力,小宇真的寫成了這本夏夢女士的傳記。今天我可以毫不猶豫地說,呈現在各位讀者面前的,就是有史以來最好、最完整的一本關於夏夢的電影書。當然,這書中十幾萬文字的背後,小宇付出的艱辛是一般人難以體會的:他利用自己有限的閒暇時間,跑遍了馬來西亞、新加坡、泰國、中國內地、香港等很多國家地區,採訪夏夢女士和她的親人、朋友、同事;他在香港蒐集資料時,得到了方保羅先生的諸多幫助,白天看資料,晚上就睡在方保羅先生家的收藏室裡。

去年夏夢女士八十誕辰之際,我在北京的中國電影資料館策劃了一次回顧展,小宇更專門打「飛的」來北京來觀看,也為尋找出版社的事情奔走。這是我倆第一次相見,才知道原來彼此都是年紀相差無幾的「80後」。他興奮地告訴我,終於在大銀幕看到了夏夢的《日出》!在北京的日子裡,我幾次與他相約吃飯,談的大多都是夏夢女士。期間恰逢老影人翁先生來京,得翁先生相助,小宇在其北京房子借住數日。翁先生離京後,為節約經費,小宇在北京過的完全是苦行僧般的流浪生活……

這些事情我都是事後才得知的,內心難免一陣唏噓。我和小宇都欣賞夏夢女士,我可以不計成本地遍尋夏夢女士的文圖資料,策劃舉辦各種有關夏夢女士的電影放映活動,甚至為得到一張和夏夢女士的合影而沾沾自喜,但這一切都是建立在明知可為而為的基礎上。而小宇的所作所為,在我看來,恰恰是化不可能為可能。所以,這本在字裡行間飽含對夏夢女士無限深情的傳記,最終在一位年輕「80後」、馬來西亞小伙的筆下噴湧出來。回念往昔,夏夢女士作品的影響不僅限於內地香江,也遠至南洋星馬。她的倩影則穿越了空間和時間,令不同代際的人為之沉迷傾倒。這麼一想,今天小宇所做的一切也就顯得更加順理成章了。

這本《夢回仲夏》不僅填補了影人傳記的空白,更是尋回了那個理想年代的諸多珍貴記憶,充分證明了即使不在學術體制之內,影迷在民間也能夠做出此等學術性、檔案性和可讀性兼具的著述,另外還有一層文化傳播的意義。2014年5月,在北師大召開的香港電影百年學術研討會上,我做了一個有關夏夢女士的研究報告,引起了在場的台灣藝術大學廖金鳳教授的極大興趣。他會後專門來諮詢我,說在台灣這麼多年,從來都不知道還有夏夢女士這樣一位華語影壇的超級明星,特別想給夏夢女士拍一個紀錄片。由此可見,受到冷戰的影響,兩岸三地形成了某種文化阻隔的遺憾。

我由衷希望這本書的出版,能夠讓各方的讀者朋友,無論是早已知曉夏夢的,還是尚不瞭解她的,都能對她、對她所處的時代,有更深的印象。夏夢女士雖然已至耄耋之年(編者註:夏夢女士已於2016年10月仙逝),但是這本書面世得一點兒都不晚;愛上她,更不晚。

沙丹

2014年9月於北京小西天

(作者為中國電影資料館節目策劃)

2014年9月於北京小西天

(作者為中國電影資料館節目策劃)

|