一、人歸為鬼

商代是中國歷史上一個極端迷信鬼神的時代,當時的帝王做任何一件事,都要事先用龜甲或獸骨進行占卜,以預知事情的結果。最早的「鬼」字,就見於這種占卜留下記錄的甲骨文裏。甲骨文中,鬼、神二字都有,這足以說明鬼神在先民心目中的地位。

先民心目中的鬼又是何物呢?甲骨文的「鬼」字屬於象形字,其上部像個很大的頭,下部則像跪着的身體。也就是說「鬼」字似人身而巨首,足見鬼取自人,也充分反映了人對鬼的認識來源於人自身。

到了小篆中,「鬼」字的寫法仍然保留着大頭的突出特徵,只是身邊又增添了一個表示陰私的符號「厶」,這正是公私的「私」的古體寫法。東漢許慎《說文解字.鬼部》對「鬼」字解釋是:「鬼,人所歸曰鬼。從人,像鬼頭。鬼陰氣賊害,從厶。」這就把「鬼」字的構成交代清楚了:原來就是畫一個長着特大頭顱的人形,再加上表示與活人不同的「陰氣賊害」特徵的「厶」。

古人在造「鬼」字時,不僅按照想象描繪了鬼的樣子(大頭人),而且告訴了我們鬼的特點(幹壞事),也說了鬼的意思—人的最終歸宿是死亡,也就是說人死了就變成鬼。這就是沿用了幾千年的「鬼」字形表象。郭沫若更是通俗地說,「鬼」就是人死後頭部腫大變成的。

由此可知,在自殷商時代直到今天的整個中華文明史中,「鬼」自始至終都保持着「大頭」的特點,這就是後世文人筆記小說裏描寫鬼的時候經常為「大頭鬼」的由來,可見後世文人關於「大頭鬼」的故事不是甚麼新發明,只不過是對「鬼大頭」這個由來久遠的古老信念的圖解而已。這種從造字特徵出發而敷演出來的故事十分常見,足以使我們認識到,鬼故事起源的一個重要因素便是以直觀表象方式保留在「鬼」字中的鬼大頭觀念。

《太平廣記》卷第三百二十三「鬼八」引《志怪錄》記載:「悉見火中有鬼,甚長大,頭如五石籮,其狀如大醉者,左右小鬼共扶之。」這是個很高大的鬼,像喝醉了似的,頭有能裝五石米的大籮筐那麼大,大鬼的兩旁有小鬼們攙扶着。

清人許秋垞《聞見異辭》卷一「大頭鬼」說,地下冒出一個鬼,腦袋有笆斗那麼大。所以按照這種與人形不同的比例,人們又把鬼稱作「大頭鬼」,或者干脆簡稱「大頭」。

清人沈起鳳《諧鐸》卷三「老面鬼」條說,看到一顆鬼頭,初見時臉像簸箕一樣大,不一會兒又變得像大鍋那樣又圓又大,後來乾脆大得像車輪一般了,眉毛像兩把掃帚橫在眼上,眼睛大得像鈴鐺,面部的顴骨高高聳出,滿臉上堆着的塵灰足有五斗多。

清人錢泳《履園叢話》卷十六「老段」條說,看到一鬼身長數丈,頭大得像柳條大筐,嘴闊二三尺。這兩個鬼故事也都着意刻畫了鬼的外在特徵:大頭大臉。

清人許秋垞《聞見異辭》卷一「大頭鬼」條記述了于謙戲弄大頭鬼的故事:明代兵部尚書于謙當年做秀才時,正值一天八月中旬三更半夜,趁着明月之光去上廁所,寂寞無聊,便隨口吟出一句詩來自我解悶:「三更半夜三更半。」正在琢磨下句,忽然看見地下冒出一個鬼,腦袋有笆斗那麼大,口吟一詩為上句作對:「八月中秋八月中。」于謙向來以膽大著稱,見此情景卻不忙不慌,伸手摸着鬼的巨大頭頂說:「小鬼,你好大頭啊!」那鬼竟也回了他了一句:「相公,你好大膽呀!」人鬼就此相安無事,互道敬意。這個故事在表現于謙的不怕鬼精神的同時,也傳達了關於鬼的一種信念:鬼的外在特徵是頭大於身。

按照許慎「人所歸為鬼」的說法,人的現實生命向天地的回歸,實際上成了生命形態的一種轉化,即生命的另一種形態的延續,因為這「歸」並不是簡單的向自然的回歸,這種回歸也並非是生命的徹底完結。我們的先祖早已把鬼看作是與人關係密切的一種存在,也就是說古人對「鬼」的概念是源自於靈魂不死的觀念。原始先民不懂得人的精神活動要依賴於人的肌體活動,認為人死亡後,靈魂會離開屍體而去。這種靈魂就叫「鬼」了。

在先民的心目中,鬼是人死後的歸宿,鬼由人變來,鬼是人的生命的延續,這一點,郭沫若曾有過精闢的論述:「靈魂不滅的觀念確立以後,世界化成了雙重的世界:靈的世界和肉的世界。上帝永存的觀念隨着靈魂不滅的觀念發生出來。幽明兩界好像只隔着一層紙,宇宙是鬼和人共有的。有這樣的鬼世界,所以中國人用不着天堂,用不着地獄。鬼是人的延長,權力可以長有,生命也可以長有。」

中國古代宗教習俗稱人死及其魂靈為鬼,有「人歸為鬼」之說,即人死之後變成了鬼,所謂鬼,是古人對死亡之後的人的另一種稱呼,《禮記.祭義第二十四》說:「大凡生於天地之間者,皆曰命。其萬物,死皆曰折。人死曰鬼。」這就是說,鬼只是人死後的名稱,猶如「折」是人以外的其他生物死後的名稱。持此信仰的人們認為人之死去,是「歸」還大地,因「歸」與「鬼」讀音相近,所以稱作「鬼」。

《靈寶無量度人上經大法》說:「人死而靈者,鬼也。」清人阮元主編的《經籍纂詁》也說:「鬼者,精魂所歸。」「鬼之言歸也。」在當時人們心目中,人死之後仍然具有「魂」。鬼雖然離開人間而歸於大地,但作為死者或其魂靈之鬼,並沒有徹底斷絕其與生命世界及其血緣親族的聯繫。鬼有着超人的力量,鬼的一大特點即被認為是能夠通生死,能把陰間與陽世相結合。鬼仍能對活人發生作用,時常在人間往來,不時返回其故里,監視着子孫,助佑着子孫,以託夢、預兆、幻象等方式來向人傳話送信、展開靈性溝通;必要時,會現出原形,或以夢的形式向子孫發出警告。鬼甚至會作祟作怪來危害生者,人的疾病即因鬼魂作用而起,因而引起人們對之產生畏懼和擔憂。

人「死必歸土」,「歸土」之說,始見於《禮記.祭法》:「眾生必死,死必歸土,此之謂鬼。」孔穎達疏解說:「鬼,歸也。」解釋了甚麼是鬼:每個人都要死,死了必然歸於黃土之下,這就是鬼。《說文解字》記錄了一個古字,從反從身,看起來像是「身」字的反寫,許慎解釋說:「歸也。」反身曰歸,歸身曰鬼。《說文》解釋鬼說:「鬼,人所歸曰鬼。」按照清人段玉裁注,鬼的字義構成中包含一個過程:「自兒而歸於鬼。」因此,鬼是不能脫離人的在世過程。《尸子》說:「古者謂死人為歸人。」王充《論衡.論死篇》說:「鬼者,歸也。」《爾雅.釋訓》也說:「鬼之為言,歸也。」《列子.天瑞篇》說:「古者謂死人為歸人。」北宋經學家邢昺《孝經正義.感應》認為:「鬼者,歸也。言人生於無、還歸於無,故曰鬼也。」可見古人認為人死是一定要歸之於土的,因為不得其歸也,不得為鬼也,鬼是人最終的歸所。

所謂「歸土」表達了中國古人對於生來死往的原初理解,而人死稱「歸天」、「歸西」諸說,則是受到外來文化影響之後的產物。「視死如歸」就是古人對於死而為「鬼」的生活領悟,古人視死如歸,認為死亡並非生命的終結,人死而靈魂不滅,回到所生之處,便能再生。所以中國人說,生者為過客,死者為歸人。人死,一定要入土才為安。對炎黃子孫來說,「入土為安」這一古老習俗,仿佛是人生的最佳歸宿,從來沒有衰落過。南宋范成大有詩云:「縱有千年鐵門限,終須一個土饅頭。」而「入土為安」也是中國人的習慣,傳統葬禮文化和習俗認為,人死後埋入土中,死者方得其所,家屬方覺心安。如果人不入土安葬,他的「輪迴之旅」就沒有了結,就沒有「家」的感覺,只能過着動盪不定的生活,連鬼也做不成了。

| FindBook |

有 3 項符合

圖說冥界鬼神的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 387 |

宗教類 |

$ 441 |

中文書 |

$ 441 |

其他宗教 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

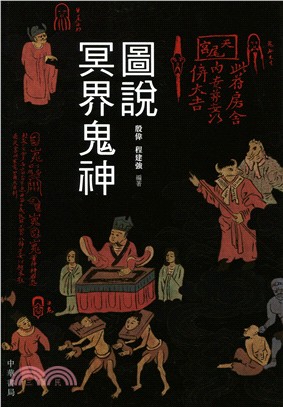

圖書名稱:圖說冥界鬼神

古人無法解釋生老病死的自然現象,便產生了“鬼”、“聻”等概念,鬼文化也隨之而生。隨著歷史的發展,佛教、道教與儒家思想在中華大地上互相借鑒、融合,形成了中國特有的鬼神思想。“鬼”的形象也漸漸生動起來,成為文人墨客筆下常見的對象。漸漸地,相對於“人間”,冥界的體制也在人們的假想中完善起來,鬼有了自己的“社會特徵”。厭鬼與敬神是統一的,都是中國的傳統民俗,都是植根於中國人心底的傳統民間神祇文化。

作者簡介:

殷偉,多年從事新聞出版工作,現任新加坡世界中華傳統文化交流會執行會長,專攻中國傳統文化研究領域,著作甚豐,頗有影響。有中國傳統文化方面著作《中國琴史演義》、《中國棋史演義》、《中國書法史演義》、《中國繪畫史演義》、《中國酒史演義》、《中國茶史演義》等60餘種。

程建強,20世紀90年代初留學俄羅斯,在莫斯科攻讀博士學位。北京大學政府管理學院研究員。主要有《時尚學》、《中國時尚文化》、《世界時尚文化》、《中國美容時尚》、《圖說劍文化》。

TOP

章節試閱

一、人歸為鬼

商代是中國歷史上一個極端迷信鬼神的時代,當時的帝王做任何一件事,都要事先用龜甲或獸骨進行占卜,以預知事情的結果。最早的「鬼」字,就見於這種占卜留下記錄的甲骨文裏。甲骨文中,鬼、神二字都有,這足以說明鬼神在先民心目中的地位。

先民心目中的鬼又是何物呢?甲骨文的「鬼」字屬於象形字,其上部像個很大的頭,下部則像跪着的身體。也就是說「鬼」字似人身而巨首,足見鬼取自人,也充分反映了人對鬼的認識來源於人自身。

到了小篆中,「鬼」字的寫法仍然保留着大頭的突出特徵,只是身邊又增添了一個表示陰私的...

商代是中國歷史上一個極端迷信鬼神的時代,當時的帝王做任何一件事,都要事先用龜甲或獸骨進行占卜,以預知事情的結果。最早的「鬼」字,就見於這種占卜留下記錄的甲骨文裏。甲骨文中,鬼、神二字都有,這足以說明鬼神在先民心目中的地位。

先民心目中的鬼又是何物呢?甲骨文的「鬼」字屬於象形字,其上部像個很大的頭,下部則像跪着的身體。也就是說「鬼」字似人身而巨首,足見鬼取自人,也充分反映了人對鬼的認識來源於人自身。

到了小篆中,「鬼」字的寫法仍然保留着大頭的突出特徵,只是身邊又增添了一個表示陰私的...

»看全部

TOP

作者序

序

同窗殷偉研究傳統文化,著述甚豐,影響頗大。其獨特的研究視角,勤勉的治學精神,更給我留下深刻的印象。這本《圖說冥界鬼神》,再次凸顯殷偉君一以貫之的治學特色,相信會受到讀者的歡迎。

中華文化之博大精深,可謂舉世無雙;中華優秀文化的傳承和弘揚,更是代當先進文化建設的使命。傳承弘揚優秀的中華傳統文化,首要的工作就是要進一步加強對傳統文化的研究和認知。近年來,許多研究中華傳統文化的學者為此做出了積極的努力。殷偉君的研究在眾多學者中獨樹一幟,他特別關注的是與普通中國人生活聯繫密切的各種文化現象,而...

同窗殷偉研究傳統文化,著述甚豐,影響頗大。其獨特的研究視角,勤勉的治學精神,更給我留下深刻的印象。這本《圖說冥界鬼神》,再次凸顯殷偉君一以貫之的治學特色,相信會受到讀者的歡迎。

中華文化之博大精深,可謂舉世無雙;中華優秀文化的傳承和弘揚,更是代當先進文化建設的使命。傳承弘揚優秀的中華傳統文化,首要的工作就是要進一步加強對傳統文化的研究和認知。近年來,許多研究中華傳統文化的學者為此做出了積極的努力。殷偉君的研究在眾多學者中獨樹一幟,他特別關注的是與普通中國人生活聯繫密切的各種文化現象,而...

»看全部

TOP

目錄

序

壹•鬼是甚麼

一、人歸為鬼

二、鬼的類型

三、鬼的模樣

貳•鬼王鬼官

一、閻羅王

二、十殿閻王

三、四大閻王

四、崔判官

五、城隍大神

叁•鬼帥鬼卒

一、五道將軍

二、黑白無常

三、牛頭馬面

四、夜叉羅剎

五、孟婆神

肆•誅鬼之神

一、鬼王宗布

二、神荼鬱壘

三、鍾馗捉鬼

伍•鬼怕俗物

一、紅色

二、雞鳴

三、撒米

四、柳枝

五、赤豆

六、唾沫

七、篩子

八、響器

陸•鎮鬼法寶

一、桃符驅邪

二、石敢當鎮鬼

三、銅鏡降妖

四、寶劍除魔

参考文献

壹•鬼是甚麼

一、人歸為鬼

二、鬼的類型

三、鬼的模樣

貳•鬼王鬼官

一、閻羅王

二、十殿閻王

三、四大閻王

四、崔判官

五、城隍大神

叁•鬼帥鬼卒

一、五道將軍

二、黑白無常

三、牛頭馬面

四、夜叉羅剎

五、孟婆神

肆•誅鬼之神

一、鬼王宗布

二、神荼鬱壘

三、鍾馗捉鬼

伍•鬼怕俗物

一、紅色

二、雞鳴

三、撒米

四、柳枝

五、赤豆

六、唾沫

七、篩子

八、響器

陸•鎮鬼法寶

一、桃符驅邪

二、石敢當鎮鬼

三、銅鏡降妖

四、寶劍除魔

参考文献

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 殷偉、程建強

- 出版社: 香港中華書局 出版日期:2016-07-22 ISBN/ISSN:9789888394876

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:179頁

- 類別: 中文書> 哲學宗教> 其他宗教

|