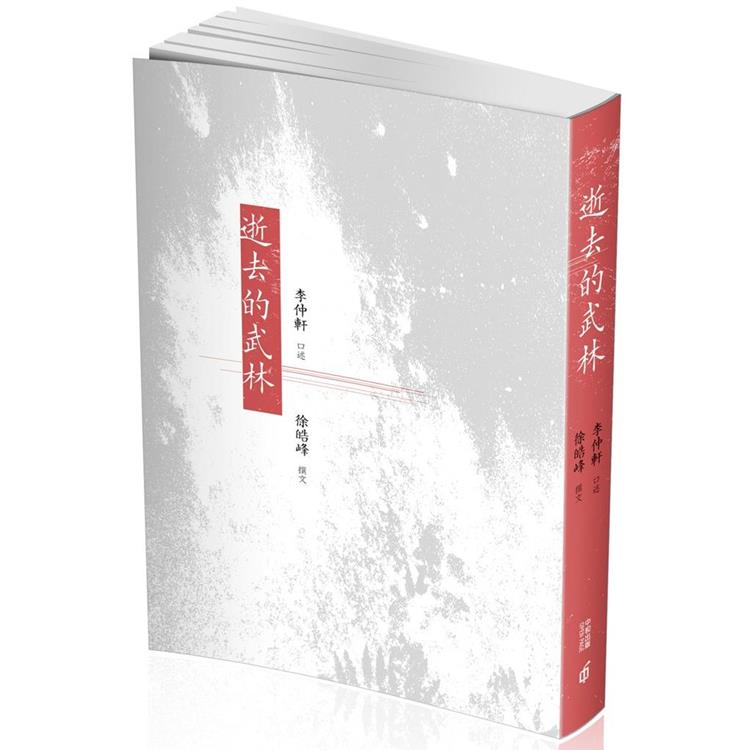

●武學宗師

中華武學巔峰時期的最後一位見證者

●口傳心授

獨步天下的技擊與養生之法

●徐皓峰撰文

香港電影金像獎獲得者(《一代宗師》最佳編劇

一代武學宗師口傳心授 獨步天下的技擊與養生之法

掌風拳影裡的中國 彰顯一脈華夏文明的千古傳承

《逝去的武林》曾在武術專業雜誌《武魂》上連載,在未出版前已轟動國內外武術界,初版即成為暢銷書。

李仲軒先生以七十餘年武學實踐,講述他所師承的民國年間三位形意拳大師唐維祿、尚雲祥和薛顛的言行、造詣,以及二十世紀三四十年代武林中人的生活實情、習武者特有的思維意識和為我中華所獨有的身體訓練法門。秘傳與絕技之外,更有生活理念、生命感悟的餘音。