自序

「玉壘浮雲變古今」

如果可以選擇,我想回到自己四歲那年的初夏。那時的自己每天站在姥姥院子裡貼牆種下的一叢鳳仙花前。我的眼睛剛剛可以與那蓬綠葉平視,一心尋覓葉片下是否藏有大紅的花蕾。鳳仙花是最普通的草花,不過卻是姥姥家族世居的W城中女孩們的珍愛,因為它盛開時那嬌紅多汁的花瓣,是那個年代小女孩難得的玩物,用那花瓣的汁水將指甲染上一層淡淡的粉紅。我的姥姥一生行醫為業,服飾講究端嚴得體,從未見她戴過女人的飾物,或認為胭脂唇紅亦不過是庸俗脂粉,卻還是為我破例,種下了鳳仙花。記憶中,初夏的陽光溫和地拂過我的脖頸,鳳仙花的綠葉在陽光下微微透明,風裡蕩了淡淡的槐花香,我滿心裡都是歡喜,期盼那花蕾快些長大、吐出嫩紅的花瓣。

時光剛剛邁入六○年代初的那個夏天,雖高天已經是風雲疾捲,我遠在京城的父親已經是遭遇了紅色政權的整肅,而母親已經積鬱成疾將不久於人世。自落入人間便隨姥姥居於W城的我卻是渾然不知,滿心只惦記著我的鳳仙花開。那樣的初夏清晨,那樣靜謐單純的童年,養在玻璃缸中的一條小魚,畢竟是遠去了。我的鳳仙花,甚至我姥姥家族的院子早已經是在政府一聲令下中夷為平地,那一地殘磚碎瓦的場景,距今已經超過三十年。

其實即使院子還在,我也再不能回到那個夏季的單純時光,因為姥姥已經不在人世。古人歎挽不住流年,曰「物是人非」,但華夏大陸早是物與人皆非。依然在這人世留存的只有我的記憶,蘊涵了不絕於縷的思念。思念,無處可以訴說。弗朗索瓦絲‧莎岡寫過,「所有漂泊的人生都夢想著平靜、童年、杜鵑花,正如所有平靜的人都夢想著伏特加、樂隊和醉生夢死」。我在年逾花甲的歲月夢想著平靜與童年,那麼我是否也屬於始終漂泊於世間的那萬千人之一?

這人世間會有永恆麼?我不知道,也從未體驗過人生恒久的安好。於人世盤桓逾一個甲子,自己體驗到的僅有流年逝去如指間砂,多少人多少事,都埋沒於煙籠霧罩之下。我生於紅布罩頂的華夏大陸王土,自出生至年逾花甲,我看到自己的家早早消失,家人被迫各自東西,看到人世間無數如繁星般的學人殞去,無數歷經千年自然界風雨侵襲的古代建築,在紅衛兵的鐵棒下被砸得支離破碎,繼後是百姓窮一生勤苦建起的家屋—那些青磚灰瓦的民宅,成片成片地被紅色權力批准的現代掘土機推倒、碾軋成一地殘磚碎瓦。那層層瓦礫上再建起的是政府機關大廈或國有企業的高樓,現代裝潢中透出千年皇權的豔俗,透出強盜的張揚與無恥。我沒有體驗到大陸中國百姓的日常人生中有永恆可以期待。那片大陸上唯一可期待的永恆是時間永恆地推移,一秒秒一分分,永無停止、永無窮竭。時間推移之中,也曾有可能為大陸王土的小民帶來片刻恬然歲月,希望的新綠再次萌芽。不過那無盡的推移永遠不會使王土人間駐留在那恬然一刻,我看到的始終是君王的野心勃發,夾帶了風狂雨驟,一場旋風轉折便砸碎卑微凡人夢中期冀的平安。

但是,反言之,在紅色華夏大陸王土,另一種永恆確實是存在,且存在至今。那是數千年至今日依然存在的永恆的獨裁、永恆的極權;那是在毛氏建起自詡「代表人民」的王朝上那永恆地對「獨立之人格,自由之思想」的敵視與屠戮;那是永恆地以國家之名粉碎小民追求個人平安康樂之夢的努力;永恆地以共黨之名閉鎖個人靈魂飛揚的空間,且那惡的「永恆」在今日一尊習氏治下愈演愈烈。

若將歷史與未來看作是一條滔滔不絕的河流,那麼或許時間的永恆推移是神對於我們的終極拯救。我相信隨著時間的推移,這世間現行的一切終會被衝擊為齏粉、被遺棄或遺忘,後代終會背離前代的人生軌跡;新一代人終將拋棄今日那些層出不窮的政治口號,而那些口號僅僅意在試圖砸碎先賢的理念,粉飾太平、修補大陸極權制度不斷呈現的漏洞。我們從童年直至今日認為性命攸關或無比關注的事務—例如某位或某幾位紅色魁首那冠以「光榮偉大正確」的稱謂,紅色權力那數十次整肅工商業者、鄉村地主士紳、文人學者的政治運動或紅布蓋頂下隱藏的政治醜聞、少年男女追趕的軍綠色衣著時尚、所謂紅色臂章與紅色歌舞,乃至我們一代人青蔥歲月時身上或心上刻印的疤痕,都會在將來的某一天被時間埋葬。或許也會從某時起被後來人看作那是些無可理喻的人生或人生觀念,是喪失理智的瘋狂,是華美辭藻掩飾不住的罪惡。有些隨時間推移卻永不會被遺忘的世間人與世間事也是存在的,但僅僅會是那些人性的風骨良知與人心的不屈,例如「六四事件」—那將永遠停留在「今時今日」,永遠不會成為昨天或明天。

我相信許多如我同類的華人,無論如今生活於哪片土地,是大陸還是異域,都會善意地期待那「某時」會成為現實。不過我們真的只能是等待那「永恆的時間推移」帶來的終極拯救麼?如同是那著名的獨幕劇《等待戈多》中演示的場景,在無止境的時間推移與無休止的劫難輪迴中等待「戈多」臨於人世?前文提及,在華夏王土上時間的推移給百姓帶來的也可能並非社會演變的即刻驚喜(例如一九七八年的改革之始),而是不期而至的獨裁者回歸,例如當今的習氏執政。凡人如我,是否應自問自審,自己在等待戈多的同時,可否亦盡綿薄之力,以迎戈多來臨?

從大陸中國建立之時起,雖然已經有無數燃燈者不肯放棄的終生努力,但民主、自由,甚至只是民生為先的實現依然是遙遙無期。我自知無資格與那些燃燈者相比,他們是勇士,雖自知是以卵擊石,依然孤身前去挑戰那極權,而我只是旁觀者,雖然我心中贊同他們的主張。我也無能與那些筆力如椽的詩人或小說家相比,他們粲然如繁星,我只是一點螢火。不過我相信,「只要不停止努力,你就永遠不是一個失敗者」。我竭力在那「某時」尚未成為現實的歲月裡不放棄區區手中一支筆,做一名業餘寫手。年逾花甲方學巧,筆下流出的文字絕非盡善盡美,或許根本算不得文學作品,但即使是非驢非馬的散碎文字,也期冀會對於促使那個「某時」的到來添一分綿薄之力。

道家曰「大道無言,至言無文」。我理解這並非是否定文字的力量,而是勸諭眾生不得褻瀆文字,如木心言,「持平常心,不作平常語」。若是文字腐敗、言之無物,即如今大陸中國官媒那些連篇累牘的頌聖之文,或在眾目睽睽之下無恥地粉飾太平的謊言,自然是不若不聽不讀,棄之如敝履,只為持守心中的自由。我的文字雖僅如螢火之光,或也能將那些頌聖之文燒出些許孔洞,使其殘缺不全,漏洞四現,讀來文不成文。

自己讀木心,總是在讀出睿智、出塵的同時,也感受到那平和文字中蘊含著的淡淡憂傷。不過他的話看人生總是能一語中的:「我曾見的生命,都只是行過,無所謂完成」;或者「人生好在無意義,才容納得下各自賦予意義」(《魚麗之宴‧戰後嘉年華》)。千年之前的杜甫也歎人生,道,「飄飄何所似,天地一沙鷗」。或許我亦可藉此自我勸慰,自己不過是這人世中紛紜過客之一,既然生命沒有完成,便只需行走,與芸芸眾生同行。不過人間真的有「芸芸眾生」這一物種麼?佛稱「芸芸眾生」,或許只是對人性中「貪、癡、庸」的總稱?分解為每個人,人其實無法類化。個人皆是獨立的個體,各自有不同於他人的喜怒哀樂,即使人人行走於人世,每個人心中所求之路也不盡相同。所以,人在旅途不可渾渾噩噩地一味行走,卻放棄追問自己將走向何方吧?木心的安慰只是悲憫地在紙上留給眾生的安慰,或者是聖者對凡人的安慰。但即使凡人如我,那些像野草般生長的問題,依然不可控制地在心中盤桓,依然要不斷追問自己的生命存於世間是否有任何意義;甚至是心中存了不可控制的焦慮—為了他人,也為自己。那焦慮並非是為了宣示自己將始終跋涉於朝聖之路,只是為自己的良心得安。

木心是人間罕見的藝術品,為美而生。而我只是一介凡人。上帝將生命賜予人間,叮囑生命要成為世間的鹽,成為暗夜中的燭,於是我不斷審視自己,是否已經失了味道?若一粒鹽失了味道,是否還有生存的必要?年輕時的林徽因也曾感慨,「許多人都做了歲月的奴,匆匆地跟在時光背後,忘記自己當初想要追求的是什麼,如今得到的又是什麼」。若時常審視自己在人生行走圖中的所得與所失,謹記自己當初的追求,是否便可以避開成為「歲月之奴」的陷阱?

雖然對童年立於鳳仙花叢下那一刻靜好的思念無處訴說,卻依然是記憶中珍藏的片刻美好。若人一生的記憶全是無望的晦暗,人是否依然值得耗盡心血,一步步走完人生全程?超過一個甲子的人生中,自己也曾為持守人生底線的執念,而屢屢將自己逼到懸崖邊。我不知道這是否也是許多他人的體驗,還是我個性的偏執?華人先祖教導說,「退一步海闊天空」。神卻教導說,「你要保守你心,勝過保守一切」。退步求生,求來的只是放棄自尊地活著,那麼換來的會否將是人之將死時分噬心刻骨的悔恨,或是每日自覺無奈地活著,是行屍走肉的內心失落?若不想以自尊換取渾渾噩噩的生存,便只能試圖從懸崖攀向更高的懸崖,咬牙用四肢緊緊纏絞住那些飄蕩在崖間的千年青藤。那些青藤是天地的兒女,以天地間的風霜雨露滋養,根系深深札入岩石,枝椏纖柔卻韌如流水,生發出接天碧色。它們可以將我帶離我站立其上的懸崖,卻無法使我避免落入下一座懸崖。不過,即使我能攀上最高的懸崖,立於懸崖之巔,見到華夏王土的全貌,我又能看清什麼?只怕也只能是木立巨石旁,俯瞰人世,相顧兩無言。我看到王土依然覆蓋在華彩紅布之下,那紅布絲絲血染。紅布之下依然是數千年皇權壘成的一座極權殿堂,地基梁架屋頂的建築材料皆是文人學人百姓的白骨骷髏。我看到毛氏的承繼人習氏正在用鬼魅伎倆與威權,修補那本已經開裂出道道縫隙的紅布。我看到王土被密密壘起的高牆圍住,如一口深井,井底的萬民終有許多人漸漸悟到他們是失陷於井中,外面自另有天高地遠,只是他們面對的天地卻只如井口之大。井底陰黯,民怨漸起,卻山窮水絕,漫漫霧中雖亦嘗試尋尋覓覓,卻依然是路徑無尋處。時光催少年老去,那牆隨時光愈加高築,那井隨時光愈加黯沉,少年時的純真飛揚終於漸成墨染,或歸於沉默。或許王土亦曾有浮雲晚翠,落日秋聲的片刻,自己卻依然是只覺這天地凜若冰霜,由於見到的只是個人的生命在他們自己顢頇的步履下被強權碾得一寸寸破碎,花凋玉殘,不知人生何所向?「世間無限丹青手,一片傷心畫不成」—這便是大陸中國天朝王土上的人生麼?難道這世間不存在雲淡風輕,欣欣如也的去處麼?

自退休歲月起,起意要為那些如自己般自年少時即被閉鎖於牢籠中的人群與我們的後代而碼字以來,沉重似乎成為我文字的標籤。這並非是我所想所願。我寧願可以只寫我童年時的鳳仙花,也可以如谷川俊太郎那樣優雅且從容不迫,自然而然地融入曼妙的自然界,「正午是長調的風和蜻蜓/黃昏是小調的噴煙/記憶乘著氣息歸來」。我的沉重,在於我曾生活於其中的現實不同,那裡只見極權碾碎了人間,連同人間歲月的長調。若人世間無靜好,又何來世人詩意的靜好?自己看華夏王土的世道殘酷,或許並非僅有「民不聊生」、「食不果腹」才是殘酷。喪失了言語的自由,喪失了掌握自己命運的選擇,華夏大陸十億人都在「等風來」的現實更是殘酷。這是酷政下的另類殘酷,荒誕且野蠻,敗壞人生,泯滅人性。如今的華夏小民,在那王土之下連想如古人陶淵明那般避世也不可得,要退避便只能是流亡異域。這便是為何摩西要帶領以色列人出埃及的根本緣由吧?

我在默默碼字時會想起那些流亡異域的華夏學人,他們因不見容於大陸那自詡為唯一代表真理的紅色王權而不得不出走家園。他們雖然身在異國,卻似乎依然是尷尬的存在—非鳥非獸,非此非彼。例如木心,身處紐約街頭,面對中心公園湖面漣漪起落,心中所念卻仍是流連在華夏,文字皆是不脫華夏故土的傳統,不脫在那傳統中生活的人與舊事。木心甚至將其對華夏紅色王朝現世的批判與內心的憂傷抗拒都以古《詩經》的形式寫出,取書名為《詩經演》,端的是化古華夏樂章為今日之長調華彩。只是那依然是華夏式的華彩與神來之筆。從此意義上,我們都是同路人,落日天涯,非驢非馬地生存在異國。亦從此意義上,雖是無緣相逢無緣相見,卻相識於文字中。雖是天涯,卻非孤旅,晚輩如我,何其倖哉。

| FindBook |

|

有 1 項符合

lauren x. ma的圖書 |

|

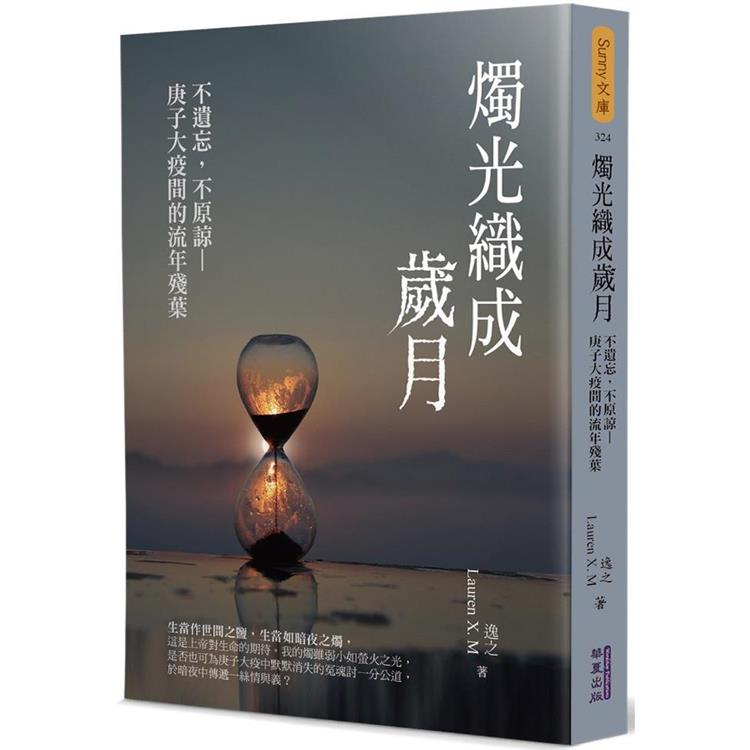

$ 379 ~ 432 | 燭光織成歲月:不遺忘,不原諒—庚子大疫間的流年殘葉【金石堂、博客來熱銷】

作者:逸之、Lauren X. Ma 出版社:華夏出版有限公司 出版日期:2023-09-07  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:燭光織成歲月:不遺忘,不原諒—庚子大疫間的流年殘葉

生當作世間之鹽,生當如暗夜之燭,

這是上帝對生命的期待。我的燭雖弱小如螢火之光,

是否也可為庚子大疫中默默消失的冤魂討一分公道,

於暗夜中傳遞一絲情與義?

若將歷史與未來看作是一條滔滔不絕的河流,那麼或許時間的永恆推移是神對於我們的終極拯救。我相信隨著時間的推移,這世間現行的一切終會被衝擊為齏粉、被遺棄或遺忘,後代終會背離前代的人生軌跡;新一代人終將拋棄今日那些層出不窮的政治口號,而那些口號僅僅意在試圖砸碎先賢的理念,粉飾太平、修補大陸極權制度不斷呈現的漏洞。

作者簡介:

逸之

五○年代生於大陸中國,現居澳洲。祖輩父母皆就學畢業於基督教會學校,以專業人士立足於世。逸之學齡恰逢大陸文革而失學,有幸於文革結束後進入大學。法學院畢業後最終走進職場,數十年輾轉於不同國家與律師事務所,現已退休。嘗試以文字記述大陸紅色政權之下,自己與同代人的所經所見,尤其是我們一代人性在紅色教育下的喪失與其中的人性回歸。不過即使有人得以人性回歸,那回歸的往往也是殘缺與扭曲,或蘊含了無盡遺憾。

作者序

自序

「玉壘浮雲變古今」

如果可以選擇,我想回到自己四歲那年的初夏。那時的自己每天站在姥姥院子裡貼牆種下的一叢鳳仙花前。我的眼睛剛剛可以與那蓬綠葉平視,一心尋覓葉片下是否藏有大紅的花蕾。鳳仙花是最普通的草花,不過卻是姥姥家族世居的W城中女孩們的珍愛,因為它盛開時那嬌紅多汁的花瓣,是那個年代小女孩難得的玩物,用那花瓣的汁水將指甲染上一層淡淡的粉紅。我的姥姥一生行醫為業,服飾講究端嚴得體,從未見她戴過女人的飾物,或認為胭脂唇紅亦不過是庸俗脂粉,卻還是為我破例,種下了鳳仙花。記憶中,初夏的陽光溫和地拂過...

「玉壘浮雲變古今」

如果可以選擇,我想回到自己四歲那年的初夏。那時的自己每天站在姥姥院子裡貼牆種下的一叢鳳仙花前。我的眼睛剛剛可以與那蓬綠葉平視,一心尋覓葉片下是否藏有大紅的花蕾。鳳仙花是最普通的草花,不過卻是姥姥家族世居的W城中女孩們的珍愛,因為它盛開時那嬌紅多汁的花瓣,是那個年代小女孩難得的玩物,用那花瓣的汁水將指甲染上一層淡淡的粉紅。我的姥姥一生行醫為業,服飾講究端嚴得體,從未見她戴過女人的飾物,或認為胭脂唇紅亦不過是庸俗脂粉,卻還是為我破例,種下了鳳仙花。記憶中,初夏的陽光溫和地拂過...

顯示全部內容

目錄

自序

第一部 深不可測,測愚蠢—從庚子(2020)到壬寅(2022)期間的大陸生態

「愚蠢深不可測」之一—庚子(2020年)記疫

庚子記疫之一—疑雲重重之疫(此一節起筆於2020年5月)

病毒驟起

病毒源頭之謎

時間之謎

瞞報之謎

庚子記疫之二—人性與人心

逝者與生者

「昔時人已歿,今日水猶寒」

「老子到處說」

「相鼠有皮,人而無儀」

庚子記疫之三—結局或開始

「愚蠢深不可測」之二—辛丑記封

辛丑記封之一—封城百態

「醉舞經閣半卷書,坐井說天闊」

四面楚歌聲,君聞否?

辛丑記封...

第一部 深不可測,測愚蠢—從庚子(2020)到壬寅(2022)期間的大陸生態

「愚蠢深不可測」之一—庚子(2020年)記疫

庚子記疫之一—疑雲重重之疫(此一節起筆於2020年5月)

病毒驟起

病毒源頭之謎

時間之謎

瞞報之謎

庚子記疫之二—人性與人心

逝者與生者

「昔時人已歿,今日水猶寒」

「老子到處說」

「相鼠有皮,人而無儀」

庚子記疫之三—結局或開始

「愚蠢深不可測」之二—辛丑記封

辛丑記封之一—封城百態

「醉舞經閣半卷書,坐井說天闊」

四面楚歌聲,君聞否?

辛丑記封...

顯示全部內容

|