Chapter 2 重返字裡行間(節錄)

文字是活生生的,而文學是一種逃脫—不是逃離生活,而是逃入生活。──西里爾.康諾利《不平靜的墳墓》

安妮.瑪麗死後,我彷彿分裂成兩半。一部分的我依然留在病房裡,停留在她去世的那天下午。那房間裡放著病床、躺椅、電視和成堆的書籍,銀色的三角桌上擱著一包包藥水和止痛藥,還有從姐姐阻塞的腹部抽出的可怕棕色液體。托盤上放滿了報紙和果凍,梳子上還夾著幾縷深金色的髮絲。我買給她的襪子太緊了,她那腫脹發紫的腳穿不進去。另一部分的我,頭也不回地迅速離開病房──我害怕看見那一切。安妮.瑪麗死去的那天起,我開始了一場賽跑,我要逃離死亡,逃離父親的痛苦和母親的哀慟,逃離失去、迷茫和絕望。我害怕死亡,害怕失去我自己的生命,我害怕死亡給家人留下的孤寂和無助,還有那充滿恐懼的猜疑:若是我們換個醫生呢?換個療法?換種方式?

我害怕這輩子活得不值得。為什麼我活著,姐姐卻死了?我如今要為兩個人活著—姐姐和我自己。天啊,我最好活得精彩一點,我必須投入又充實地活。姐姐沒有活下去的機會了,那我得活出雙份的人生。我要活雙份的人生,是因為有一天我也會死去,而我一件事也不想錯過。我催促自己加快腳步,越來越快。我一頭栽進各式各樣的活動、計畫和旅行之中。我希望父母能再度展顏微笑,希望孩子們不再想死亡的事。我想好好地愛傑克,想和娜塔莎散長長的步。安妮.瑪麗逝去之後,我要把身邊每一個人失去的每一樣東西都找回來。

就這樣加速運轉了三年,我終於意識到,我做不到。我無法擺脫哀慟,無法保證自己或任何人平安地活至老年,並讓身邊的每一個人都安全而幸福。我的四十六歲生日就快到了,突然之間我滿腦子想的只有一件事:姐姐在四十六歲時去世了。以前常聽人說,人到中年就會自問:這輩子就這樣了嗎?但對我來說,引發這個問題的是三年前姐姐的離世,它一直在我腦海裡衝撞迴蕩,愈來愈響。

憑什麼我可以活著?

姐姐死了,我活著。為什麼得到生命卡的是我?我該拿它來做些什麼?

我必須停止奔跑。動個不停是找不到答案的,我必須靜靜站住,把分成兩半的我—那停留在病房中,以及卡在高速運轉的跑步機上的我,慢慢地融合起來,再度成為完整的自己。在我過去與現在的生活之間存在著某種聯繫,那就是我姐姐。在這個聯繫之中,我會找到答案。

我回望過去,尋找我倆共同擁有的東西:笑聲、話語和書籍。

「書籍」。如何停下來讓自己重新癒合成一個清醒而完整的人,我對這個問題思考得越多,想到書的次數就越多。我想到了逃脫,但不是通過奔跑,而是透過閱讀。二十世紀的作家兼評論家西里爾.康諾利寫道:「文字是活生生的,而文學是一種逃脫—不是逃離生活,而是逃入生活。」這正是我看書的目的:逃回生活。我想把自己深深埋入書頁之中,重歸完整。

姐姐去世這三年來,我讀了很多書,但我選的那些書與其說是撫慰,還不如說是折磨。瓊.蒂蒂安在丈夫驟然離世後寫出了《奇想之年》(Year of Magical Thinking),書中那強烈而清晰的痛苦更加深了我的悲傷。有幾個星期我只看南希.阿瑟頓的「狄米緹姨婆」系列推理小說,那些故事荒誕不經卻溫柔動人,讓人欲罷不能。狄米緹姨婆雖然死去,卻仍有能力跟活人溝通,傳遞她充滿智慧的忠告。我多希望能跟安妮.瑪麗這樣對話啊!我哭著祈禱。

我讀完了芭芭拉.克萊弗利所有以喬.桑迪蘭茲為主角的小說,因為安妮.瑪麗全都看過,她說這套書寫得好極了,而且我想再度瞭解她;我想去瞭解她熱愛的東西,值得她尊重的東西(想得到她的嘉許可沒那麼容易)。我重讀了一本她在年紀很小時就十分喜愛的書:傑伊.威廉斯和雷蒙.阿布拉什肯寫的《丹尼.鄧恩與家庭作業機》(Danny Dunn and the Homework Machine)。我有她學樂出版社的版本,經過多年,書的最後幾頁已經散落他處,這本書定價五十美分,如今已是無價之寶—這本書的扉頁上留著她的簽名:「安妮.瑪麗.桑科維奇」。我在網路上又買了一本,好把它讀完。

在我人生所有的時光裡,我一直向書籍尋求智慧、幫助和逃離。升中學前的夏天,我開始告別童年,漸漸長大成人。那年我遭遇了第一次心碎,第一次經歷親人離世,也第一次隱隱約約地明白, 人生是不公平的。在那段充滿困惑、迷茫和驚駭的成長歲月裡,路易斯.菲茲修的《小間諜哈瑞特》(Harriet the Spy)一直陪伴著我。

一遍遍地讀著《小間諜哈瑞特》,我好像走進了一個全新的世界, 在那個世界中住著一個與我年齡相仿的女孩,我們很相像,都愛閱讀、愛潦草地寫字、愛吃某種奇怪的食物。哈瑞特把我帶進她的世界。在那裡,保姆奧莉.高利用對待大人的口氣跟我們說話,好像我們這些孩子都已經是聰明的成年人了,她跟我們談起亨利.詹姆斯和杜斯妥也夫斯基這樣的作家,而且讓我們覺得這些人真厲害。在那個世界裡有孤獨的自由,也有番茄三明治。當哈瑞特發現她跟朋友的關係出了問題時,我不願讓她跟他們和好。我希望她還是一個人,就像我一樣。

七月中旬的時候,媽媽帶我回去比利時照顧癌症末期的外婆。那年夏天她之所以帶上我,是因為我才十歲,不能放在家裡沒人管,不過也有可能是因為她察覺到我因為失去卡蘿而悶悶不樂,她想把我盯緊一點。父親和姐姐們會在八月時過來與我們會合,然後全家一起向東走,去波蘭探望親戚。能坐飛機去比利時,我開心極了,完全沒意識到外婆病得有多重。在飛機上我感到非常安全,媽媽就在我身邊,還有《小間諜哈瑞特》、小本子,心愛的絨毛玩具「豬小姐」夾在我們座位中間。

我記得我坐在外婆的病床前,她病得很重,卻依然面帶微笑,對我寵愛有加。「等我好點了,我們去逛街買東西,好不好?」她的聲音很動聽,說英語時帶著口音,還微微顫抖著。但是她沒能好起來。我不記得有人告訴我外婆去世了,只記得阿姨帶我去買葬禮上穿的衣服:一條素淨的藍裙子、白色線衫和黑鞋。

一週後,我們搭飛機回到芝加哥。要回家了,我太過興奮,結果把《小間諜哈瑞特》、筆記本和豬小姐全都忘在計程車上。父母盡力想找到那輛車,但毫無所獲。一連幾週我都睡不好,我從噩夢中驚醒,夢到了什麼我已經不記得了,然後大哭,渾身發抖。媽媽買了一本新的《小間諜哈瑞特》,一個親友又縫了新的豬小姐給我。我則買了新本子,從頭寫起。我寫哈瑞特,寫卡蘿、外婆,還有波蘭的親戚和可怕的查理檢查站。我為安妮.瑪麗寫了首詩,寫她在嬸嬸家凹凸不平的床墊上,在一路向西的汽車後座上,朝我伸出臂膊摟住我。現在那個本子已經找不到了,但我還留著第二本《小間諜哈瑞特》和豬小姐。長大後,我不再需要豬小姐了,可是書頁給我的撫慰從不曾停息。

現在,我需要撫慰與希望。我需要相信,即便生活背棄了你,給你最深痛的打擊,但有朝一日,它必將轉身返回,把幸福帶給你。這麼久以來,我們三姐妹一直被保護得很好,未曾嘗過不幸的滋味。隨後一切都變了,伸手過來摟住我的姐姐走了。生活已經顯現它的不公平,它隨機地播撒痛苦,冷漠地絞殺了我心中的確然性。我試過了奔跑,現在我要試試閱讀。我要相信康諾利的許諾:「文字是活生生的,而文學是一種逃脫—不是逃離生活,而是逃入生活。」

我要為這個閱讀計畫制訂規則。我知道閱讀是快樂的,但我也需要日程表,沒有承諾的話,生活中其他事情會悄悄溜進來,把時間偷走,那我便無法讀完那麼多想讀或需要讀的書了。如果不把讀書當成最重要的事,我就無法「逃脫」。總有灰塵要擦,有洗好的衣服要疊,有牛奶要買,有飯要做,有碗碟要洗,但在這一年內,它們全都不能阻礙我。這一年,我要允許自己不再奔跑,不再做計畫,不再不停地給予。這是一個「不」之年:不再憂慮,不再去掌控,也不再去想賺錢的事。當然,多一份收入總是好的,但我們家靠著一個人的薪水也過到了現在,我們可以再撐一年,減掉額外開支,在已經擁有的事物中尋找富足。

我打算在我四十六歲生日那天開始這個每天讀完一本書的計畫。那天我會讀完第一本,然後在第二天寫下第一篇書評。這個閱讀年的規則很簡單:每個作家的作品只能讀一本;已經讀過的書就不再重讀;讀過的每一本書必須寫書評。我會讀新作家和新作品,也會讀欣賞的作家的舊作。我不會讀《戰爭與和平》(War and Peace),但我可以讀托爾斯泰的最後一部小說《偽券》(The Forged Coupon)。我要讀的每一本書,會是能與安妮.瑪麗分享的那種, 我們會提起它、討論它,在某些方面我們會達成共識。

滿四十六歲前的夏天,我建了一個書籍交換網站,在這個平台上,需要書的人可以跟想把舊書送出去的人建立聯繫,我決定在這個網站上把我一天讀完一本書的閱讀年記錄下來。網站名為「Read All Day」,恰好預示著我未來一年的生活。太完美了。凡是家有學童的人都會知道,圖書管理員和老師是多麼積極熱心地培養孩子每天看書的習慣。我贊同這份熱忱,但為什麼不也這樣促使成年人讀書呢?為什麼不培養成年人每天讀點書的習慣?這個密集的閱讀年是我個人的逃離計畫,而這個網站則能成為一個提倡成年人多讀書的地方。Read All Day 網站的座右銘是「好書一翻開,好事自然來」。我在這一年會證明這句話是對的。

Chapter 13 與世界緊緊相連(節錄)

浪花拍打著岸邊,濺出晶瑩的泡沫,孩子一起玩耍起來。看著這一幕,我流下了喜悅的淚水。這景象真美啊,「美」這個字的意思,無須向家鄉的這些小女孩解釋,也無須向你解釋,因為此刻,我們說的是同一種語言。──克里斯.克里夫《不能說的名字》

是什麼機緣巧合,讓我在閱讀年進行到一半時讀到了克里斯.克里夫的《不能說的名字》?我以《刺蝟的優雅》拉開序幕,並從中學到第一課:去尋找世間的美好並珍藏一生。現在我讀到了《不能說的名字》,我發現在我和這個世界之間存在著關聯,這讓人感到親切又美好。我一向有種「局外人」的感覺,但現在我發現,原來我是這個世界的一部分,與它緊緊相連,不曾隔斷。

我從小在移民家庭長大,生活在美國中西部的城鎮裡,自然會衍生出疏離感。可是,這種無法融入的感覺,直至我念法學院後依舊存在,甚至在如今我們生活的這個郊區小鎮,我仍覺得自己跟其他的母親不一樣。我家孩子不算是運動型,我也不愛參加俱樂部,而其它家庭總是忙著組織孩子們一起玩耍、打球、辦雞尾酒會,所以我總覺得自己像個外人。姐姐去世後,這種疏離感越發深重。人人都安慰我說過一陣子心情就會好起來,哀傷是個過程,我總有一天會走出來的。但他們怎麼知道?他們怎麼知道我會怎樣?沒有人真正明白我的感受。

但書本告訴我,人人皆會經歷挫折與苦難,只是發生在不同的生命階段。有許多人的確清楚理解我的感受。如今,我發現忍受痛苦和尋找快樂是人類共同體驗,而這些體驗正是把我與世界連接起來的橋樑。我知道,從朋友那裡也能聽到同樣的悲歡故事,但朋友之間總會有隔閡,有些話無法說出口、有些情感被掩飾。但在書中,人物和角色之所以存在,就是為了讓我們去把他們從內到外看得清楚。在瞭解他們的同時,我也逐漸瞭解自己,瞭解真實世界中我身邊的人。

我不相信有什麼因果或無形繩索把我和世上其他人聯結在一起。通過親身經驗,我知道恐怖駭人的事情的確正在發生,而我卻毫無知覺。我並沒有感覺到姐姐的最後一口氣輕輕拂過我的面頰,告訴我她走了;數千英里外地震時,我感覺不到腳下的大地在微微震動;世界的另一頭爆發種族滅絕事件時,我的胸口也不曾在突然間劇痛;庫爾文德被人拿著煙頭燙手掌時,我也沒有感覺到。

但是,即便我對這一切毫無知覺,我也明白我應該要去感受、理解那些人類經驗,這就要借助閱讀的力量。書本是如何施展這種魔法的?看書的時候,讀者與書中的角色牢牢連在一起,以至於我們變成了他們,即便(尤其是)這些角色和情節與我們真實生活迥然不同的時候。作者們究竟是如何做到的?

閱讀讓我漸漸看到,我並不孤獨,世上到處有人同樣遭遇失去和迷茫,他們同樣在勉力掙扎,試圖去理解那些始料未及、令人恐懼、無法躲避的際遇與悲傷。應該如何生活下去?帶著同理心活著。因為,在分擔這份恐懼與迷茫、孤絕與悲傷的重擔之時,我自己肩頭的重壓變得輕緩了,重負開始逐漸消散。希望的種子重新播下,需求的根莖再度生長。我身處在一個已經拔除了刺莓叢和野草的花園裡,而且我不是孤身一人。有許多人也正在奮力地清理著雜草,迎接陽光。

| FindBook |

|

有 1 項符合

sankovitch的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

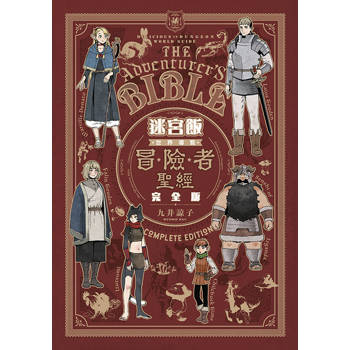

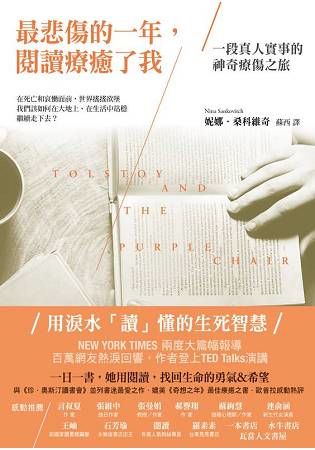

$ 171 ~ 450 | 最悲傷的一年,閱讀療癒了我:用淚水讀懂的生死智慧,一段真人實事的神奇療傷之旅

作者:妮娜˙桑科維奇 / 譯者:蘇西 出版社:原點出版 出版日期:2016-09-29 語言:繁體書  1 則評論 1 則評論  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:最悲傷的一年,閱讀療癒了我:用淚水讀懂的生死智慧,一段真人實事的神奇療傷之旅

百萬網友熱烈回響,作者登上TED Talks演講

一日一書,她用閱讀,走出死亡恐懼,找回生命勇氣&希望

親人驟逝,用淚水「讀」懂的生死智慧!

真人實事,NEW YORK TIMES兩度大篇幅報導

與《珍.奧斯汀讀書會》並列書迷最愛之作˙媲美《奇想之年》最佳療癒之書˙歐普拉感動熱評

面對姐姐的死亡,世界搖搖欲墜,我該如何在大地上、在生活中站穩,繼續走下去?

這一年,她療癒了自己,改變了人生

(療癒家庭關係、成立網站、出書、登上媒體報導、上TED演講)

46歲那年,姐姐失去了生命,以及生命中一切奇妙的、無窮無盡的可能。我們能繼續活著,但她不能。安妮‧瑪麗逝去後,我要把身邊每一個人失去的每一樣東西都找回來……

就這樣加速運轉了三年,我終於意識到,我做不到,我無法擺脫哀痛,沒辦法讓身邊每一個人安全而幸福。我要逃離死亡,逃離失去、孤寂和絕望。我害怕這輩子活得不值得。姐姐死了,為什麼得到生命卡的是我?我該拿它來做些什麼?

問題在我心裡成形,答案卻不肯前來。

我必須停止奔跑,動個不停是找不到答案的。想得越多,想到書的次數就越多。我需要慰藉與希望。我需要相信,即使生活背棄了你,給你最痛的打擊,但有朝一日,它必將轉身返回,把幸福帶給你……

這是作者妮娜˙桑科維奇的真實故事。在大姐過世三年後,46歲生日那天,她開始一日一書的閱讀年計畫,她為自己訂下簡單的規則:

(1) 接觸新作家,每個作者的作品只能讀一本;

(2) 已經讀過的書不再重讀,讀心儀作家的其他作品;

(3) 讀過每一本書必須寫500字書評。

每天超過六小時的讀寫,每一篇書評都會記錄在作者成立的「read all day」網站上。

妮娜的閱讀年計畫,原本只是單純的個人療癒和記錄,沒想到,在網路上引起眾人關注,全球愛書人紛紛上網留下自己的書評與心得,並相互推薦書單。引發百萬人共鳴,登上新聞媒體,甚至兩度獲紐約時報專題報導。

「生命切實存在的佐證,不是必將到來的死亡,而是我們曾經活出的精彩。」這一年,書籍為她打開了一扇窗,讓她看到其他人是如何生活的,看見人生的悲喜、單調、挫折,也帶著她找到寬恕、愛、友誼和分享。

「我從未像現在一樣,如此安靜地坐著,卻體驗到如此豐富的人生。……我已經用了一年時間,來攪拌這碗人生之湯,我烹煮美食,尋找療癒的良方,也找到我自己。」

【一位愛書人的365本療癒書單】

談失去

◎《聖彼得堡的文豪》:「他想要保護兒子,不讓他知道自己要死了。只要我還活著,他心想,就讓我做那個知曉真的人吧!不管這需要多麼強大的意志力,就讓我做那個在空中墜落的、會思考的動物。」我想做那個承受死亡的人,讓所有人都輕鬆地繼續走下去。

談銘記

◎《移民》:文字創造了故事,而故事成為歷史,被人銘記不忘。銘記逝去的人,也能給逝者尊嚴,尊重他們曾經擁有的人生。

談珍惜

◎《刺蝟的優雅》:「人生是不公平的,既艱難又痛苦。但人生也必定會有出乎意料、突然降臨的美好時刻。」美好突如其來地降臨,我們帶著感激收下。這些瞬間恆久不變,一次又一次地喚醒我們的生命力。往昔為我們提供滋養,我們的生命因此綻放。

◎《沒什麼好怕》:讓美好的世界轉動:讓人重拾信念,相信世界能成為一個善良慈悲的地方。

談回顧

◎《向後走》:向後看,是為了向前走。回顧過往,為的是得到更完整的視角。「我們生活於方寸之間,唯有某些時候才得窺全貌。」明白哪些事才是最重要的。

談寬恕

◎《偶然》:與其說他原諒了自己的罪孽,還不如說他原諒了自己還活著。他明白:「人必須掌控自己的人生,否則只會變成一根隨波逐流的殘枝枯節。」活著只是偶然,如此便能寬恕命運。

談愛

◎《好兵》:我們因被愛而獨一無二。「你對我很重要。」意味著說話的人已經接受了天長地久,甚至主動承擔起這份心願,維繫這份牢靠的情感。

談戰爭

◎《攻擊》:「如同一場順借風勢的烈火,吞噬了寧靜的土地漢善良的人民。」戰爭給人留下失去、恐懼、憤怒和迷茫的傷痕。所有的苦難和悲傷,既是獲得生命彈性的代價,也是存在的明證。

談死亡

◎《沒什麼好怕的》:從小令我害怕的正是人死之後就什麼都沒有,一切都將不復存在。我找到了一個法寶,可以抵抗死亡送來最糟糕的東西。我要追憶,也要讓自已好好活著,有回憶的地方就不會有虛空。

談夢想

◎《夢想家》:能終生做夢的人是幸運的。這需要一種深遠的樂觀。我渴望看書的原因之一,是為了回到那個對所有夢想都確信無疑的地方。

談感恩

◎《失落的感恩之心》:那些得到了許多天賜之福,比如健康、財富和安全感的人,理應做出更多貢獻。

談生命

◎《偽券》:最終決定我此生意義的,是我如何面對歡欣與傷痛,如何與他人建立連結,並用這些連結與我的人生體驗,一起構築安穩的內心世界,如何向他人伸出援手,幫助他們走好曲折的人生路。

【各界好評力薦】

作家 言叔夏

作家 郝譽翔

教授/作家 張曼娟

旅日作家 張維中

諮商心理師/作家 蘇絢慧

新生代女演員 連俞涵

前國家圖書館編審 王岫

永樂座書店店主 石芳瑜

百萬人氣粉絲專頁 閱讀

台東晃晃書店 羅素素

一本書店

水牛書店

瓦當人文書屋

每一個曾在文學作品中尋求庇護的人,都必會對這本書產生共鳴。──《歐普拉雜誌》(O,The Oprah Magazine)

一部優美、流暢、發人深省的回憶錄,用親身經驗證明書本如何打開我們的心房、甚至推及到整個錯綜複雜的人類集體經驗,並結合了影響整個家族的大歷史背景。作者的療癒書單範圍之廣之多元,可以說是一流之選。──《書單雜誌》(Booklist)

一個嗜書癮君子的美夢……這本回憶錄說出了書籍對我們日常生活的影響力。在作者看來,閱讀不是癖好,而是生活中不可缺少的東西。這本書是愛書人之間的絕佳贈禮。──《出版人周刊》(Publishers Weekly)

這個閱讀年的美好之處在於,它讓我們看到書籍如何與日常生活交織在一起,對我們的情緒和互動又有著有多麽大的影響力,以及(尤其是對作者而言)我們該如何尋回並面對心中的回憶……作者把閱讀變得平易近人、放鬆愜意、充滿啟發,又妙趣橫生。──《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)

這部動人的回憶錄把她移民家庭的歷史與普天下共同的主題:希望、生命彈性、回憶巧妙地交織在一起。這本書讚頌的不僅僅是文學的治癒力量,還有它的聯結能力,讓我們與自我最美好的部分相連,也讓我們彼此相連。──《美國方式》雜誌(American Way)

作者深情地讚頌了書籍和閱讀的力量,這本富有啟發性的書優雅地指出,書籍具有療癒的力量,她正是從閱讀中學會了在康復之後該如何生活。──《書頁》雜誌(BookPage)

這本書深刻地描述出讀者與作者之間那種幾近神祕的聯繫,那是一種驚人的感覺,因為你與一個素昧平生的人相知相惜……一本扣人心弦又引人深思的好書。──《康乃狄克郵報》(Connecticut Post)

妮娜˙桑科維奇撰寫出了一部迷人的回憶錄,這本書讓我們憶起文學作品最首要的功能:療癒、呵護,讓我們與最本真的自我相連。──優瑞加(Thrity Umrigar,文學評論家)

這本書嫻熟地把作者心愛的書籍(有些作品還蠻出乎意料的)與她生活中的重大事件穿插編織在一起。從這本感人的書中能學到太多東西了。桑科維奇的筆法機敏而坦誠,引得我們這些讀者也坦誠地面對內心。──奇塔.蒂娃卡魯尼(Chitra Banerjee Divakaruni,前美國國家圖書獎評審、《香料情婦》作者)

一本展現書籍力量、最貼近人心與迷人的書。──喬伊觀點(JOE'S VIEW)

我們多麼幸運能體驗到她的旅程,誰知道未來幾年將有多少人會在這個美麗的書裡找到安慰?──喬.梅爾在《康乃狄克郵報》(Joe Meyers of the Connecticut Post)

作者在她這第一部作品中,完成的不只是證明閱讀能夠轉化情緒、甚至療癒的力量,更是藉由她同樣身為一個讀者,用專業深入的眼光,使其他讀者有如同也讀過那些書的感同身受。──《柯克斯書評》(Kirkus Reviews (starred review))

獨創又感人,集結了一個女人一生與書籍之間的親密關係,以及她試圖透過這種親密關係去處理因姐姐去世後的悲傷。這本書低調卻動人地敘述了神奇閱讀之年的影響。──《達特茅斯學院報紙》(The Dartmouth)

作者簡介:

妮娜˙桑科維奇(Nina Sankovitch)

出生於美國伊利諾州的埃文斯頓,父母原居歐洲,經歷第二次世界大戰而移民美國,父親的四位家人死於二戰。育有三女,妮娜是三姐妹中最小的,畢業於哈佛大學法學院,曾任職業律師。姐姐安妮.瑪麗在46歲時被診斷出癌症,四個月後離世。三年後,仍難以撫平傷痛的妮娜,決定開始一天一書的閱讀年計畫,並創建了個人網站ReadAllDay.org,每天發表500字的閱讀記錄。原本是個人計畫,卻引起越來越多網友關注與迴響,甚至兩度登上《紐約時報》專題報導。目前仍持續在自己的網站以及為美國重要的媒體哈芬登郵報(Huffington Post)撰寫書評,與先生、四個孩子、三隻愛貓一起生活在康乃狄克州。

譯者簡介:

蘇西

專職翻譯,自由讀者。自幼時走入閱讀的世界,就甘願在此定居。成為譯者,是希望將感動人、啟發人的好書與更多人分享。目前完成譯作31部,包括《美味關係》、《我的法蘭西歲月》、《火車大巴紮》等。

TOP

章節試閱

Chapter 2 重返字裡行間(節錄)

文字是活生生的,而文學是一種逃脫—不是逃離生活,而是逃入生活。──西里爾.康諾利《不平靜的墳墓》

安妮.瑪麗死後,我彷彿分裂成兩半。一部分的我依然留在病房裡,停留在她去世的那天下午。那房間裡放著病床、躺椅、電視和成堆的書籍,銀色的三角桌上擱著一包包藥水和止痛藥,還有從姐姐阻塞的腹部抽出的可怕棕色液體。托盤上放滿了報紙和果凍,梳子上還夾著幾縷深金色的髮絲。我買給她的襪子太緊了,她那腫脹發紫的腳穿不進去。另一部分的我,頭也不回地迅速離開病房──我害怕看見那一切。安...

文字是活生生的,而文學是一種逃脫—不是逃離生活,而是逃入生活。──西里爾.康諾利《不平靜的墳墓》

安妮.瑪麗死後,我彷彿分裂成兩半。一部分的我依然留在病房裡,停留在她去世的那天下午。那房間裡放著病床、躺椅、電視和成堆的書籍,銀色的三角桌上擱著一包包藥水和止痛藥,還有從姐姐阻塞的腹部抽出的可怕棕色液體。托盤上放滿了報紙和果凍,梳子上還夾著幾縷深金色的髮絲。我買給她的襪子太緊了,她那腫脹發紫的腳穿不進去。另一部分的我,頭也不回地迅速離開病房──我害怕看見那一切。安...

»看全部

TOP

目錄

引言

第一章 生死橋

第二章 重返字裡行間

第三章 世界如此美好

第四章 與時間賽跑

第五章 尋找新節奏

第六章 哀慟的唯一解藥

第七章 尋覓那顆星

第八章 原宥

第九章 不速之客

第十章 未曾聽到的話語

第十一章 溫暖的來處

第十二章 如此豐富的人生

第十三章 與世界緊緊相連

第十四章 字間風情

第十五章 沒有什麽好怕的

第十六章 愛與傳承

第十七章 草坪上飛舞的螢火蟲

第十八章 推理小說中的答案

第十九章 善意的力量

第二十章 路路的摩托車

第二十一章 紫絨椅上的托爾斯泰

致謝

附錄:一年閱...

第一章 生死橋

第二章 重返字裡行間

第三章 世界如此美好

第四章 與時間賽跑

第五章 尋找新節奏

第六章 哀慟的唯一解藥

第七章 尋覓那顆星

第八章 原宥

第九章 不速之客

第十章 未曾聽到的話語

第十一章 溫暖的來處

第十二章 如此豐富的人生

第十三章 與世界緊緊相連

第十四章 字間風情

第十五章 沒有什麽好怕的

第十六章 愛與傳承

第十七章 草坪上飛舞的螢火蟲

第十八章 推理小說中的答案

第十九章 善意的力量

第二十章 路路的摩托車

第二十一章 紫絨椅上的托爾斯泰

致謝

附錄:一年閱...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 妮娜˙桑科維奇 譯者: 蘇西

- 出版社: 原點出版 出版日期:2016-09-29 ISBN/ISSN:9789865657840

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:288頁 開數:14.8*21cm

- 類別: 中文書> 心理勵志> 心靈雞湯

圖書評論 - 評分:

|

|