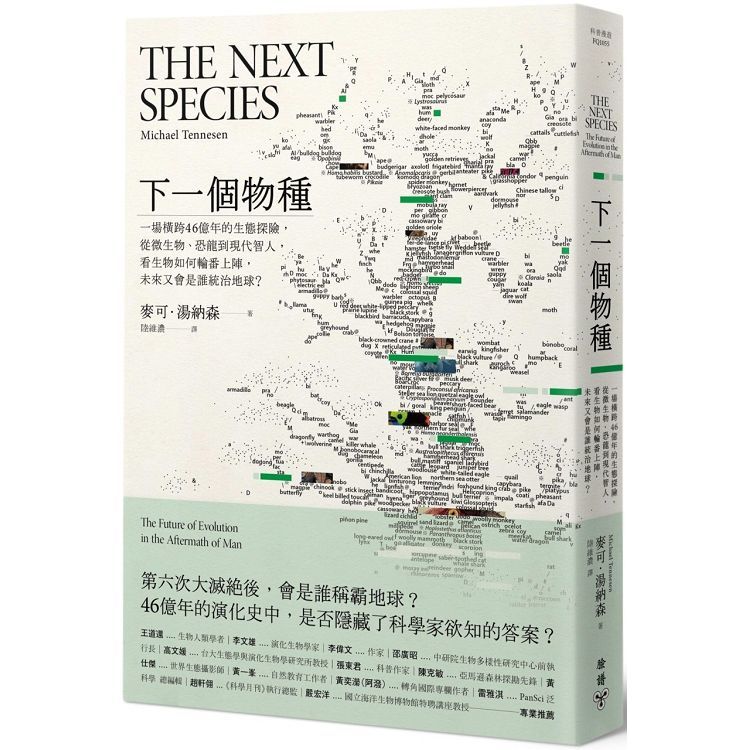

第六次大滅絕後,地球誰來當家?(節錄)

邵廣昭

中央研究院生物多樣性研究中心前執行長

二○一九年三月

過去坊間已有許多介紹地球大滅絕的相關書籍,以及討論為何是由人類所造成的等等問題。但目前還沒有一本書,敢探討當地球復原之後,有哪些物種能夠存活,人類是否能逃過劫難?哪些新物種會演化出來?我們可否把思想上傳到雲端,生活在虛擬實境中?

科學作家湯納森(Michael Tennesen)訪問了全球七十多位頂尖科學家,蒐集他們的看法,並引用了兩百七十餘篇的學術文獻及許多的數據來編寫此書。因此這本書不但內容扎實、言之有物,正確性和可信度亦高,兼具了科普和學術參考的雙重價值。

作者用流暢生動的文筆,深入淺出地在書中傳達幾個重要的觀點:

(1)滅絕雖然是正常的生命的過程。

(2)這次大滅絕的原因仍然脫離不了所謂的「河馬(HIPPO)」,也就是:棲地破壞(Habitat loss)丶入侵種(Invasive species)、人口過多(Population growth)、汙染(Pollution)及過度開發或獵捕(Overharvesting)。

(3)過去大滅絕的過程通常是由植物先開始,再來是草食動物,最後是食物網頂層的肉食動物。但第六次的大滅絕卻正好相反。

(4)無論我們對地球會帶來多大的傷害,但地球終究會復原。

(5)大滅絕之後,地球上會騰出許多空間,生命很可能會像寒武紀大爆發那樣迅速興盛,演化出形形色色的生物。

(6)演化是無時無刻都在進行的。

(7)若改用基因工程的方法來製造出超人之類的物種,反而可能會加速我們自己的滅亡。

作者透過豐富的舉例告訴讀者生物多樣性及生態系服務的功能和價值,以及人類如何無知地破壞和糟蹋它們。本書除了點出為什麼生物多樣性一直不能主流化的主要原因,也提供許多很好的生態保育和科普教育的案例及素材。閱讀《下一個物種》,讀者將更了解愛護地球及生態保育的重要。然而人為的破壞卻是慢性的,就好比溫水煮青蛙,不知大禍臨頭,主要是因為我們沒有過去的背景資料,可以拿來做今昔的對照,因此生物多樣性的保育需要制定目標和指標,再做長期的監測來檢視目前的保育和管理政策是否有效,共同為減緩甚至停止第六次大滅絕的來臨努力。

作者自序

六月的某一天,熱帶地區正值乾季,未及晌午,秘魯軍方的Mi-17直升機載著我們從位於安地斯山脈(Andes Mountains)西側,阿雅庫喬鎮(Ayacucho)附近一處軍事基地起飛,緩緩地朝雄偉的山峰飛升。下方遼闊且乾燥的土地間雜著仙人掌、灌叢和寬廣連綿的空地,僅有幾座屋舍覆滿塵土的小村莊點綴其中。

阿塔卡馬沙漠(Atacama Desert)可謂地球上最乾燥的地區之一,我們飛越的山坡正是這片沙漠的東界。雖然綠意盎然的雨林正在安地斯山脈峰頂等著我們,但從眼前的景象完全看不出任何端倪。當直升機終於攀到峰頂,在水氣氤氳的地帶上,亞馬遜河源頭和濃密深綠色植被驟然出現在機上乘客──軍方人員和由科學家組成的國際團隊──眼前。

機艙內這群這聲譽卓著的生物學家,是快速評估計畫(Rapid Assessment Program)的參與者,受到華盛頓保護國際基金會(Conservation International)的派遣,針對維卡班巴(Vilcabamba)熱帶雨林地區的野生動物進行短期研究,安地斯東部有多座山脈受到石油業及礦業威脅,這裡是其中之一。保護國際基金會想要知道這裡的動植物種類數量夠不夠豐富,以評估是否該動用有限的經費加以保護。這裡生物種類的數量愈多,物種能夠度過目前環境危機的機率就愈高。

我和這些科學家一齊坐在以螺栓固定於艙壁,坐起來著實不舒服的金屬長凳上,周圍是堆得老高的裝備。大多數人身著卡其色的服裝,搭配各式各樣的高筒靴,有幾個人蓄著鬍子,有幾個人身披大衣。當此行要研究的熱帶雨林首次出現在他們眼前時,興奮之情難以壓抑,無不望眼欲穿地看著霧濛濛的玻璃窗和開敞的機艙門。一名秘魯士兵坐在艙門邊,身上沒繫安全帶,他一隻手臂掛在艙門把手上,雙腿和身上的槍隻在機艙外晃蕩,看起來危險極了。前一天他的同袍遭暴徒襲擊受傷,現在他正掃視下方森林,尋找亂象的蹤跡。

視線繼續向東延伸,越過了亞馬遜盆地,此時太陽已經高掛空中,朝熱帶森林散發熱力,蒸騰的濕氣形成高聳的雷雨雲頂,到了中午,一波又一波的雷雨和水霧將襲擊安地斯山脈東側。豐沛的水分造就這片蓊綠的熱帶生物園區,科學家認為地球上生物多樣性最高的森林就在這裡。動、植物種類繁多的安地斯山脈和毗連的亞馬遜盆地,對熱帶地區,乃至於全球的生態皆有極大影響,也和全球物種多樣性──即生物多樣性(biodiversity)──息息相關,畢竟這裡孕育了許多陸生的動植物。科學家告訴我們,自然界目前正面臨一場重大災難,這致命的危機源自於各種和土地利用有關的人類活動,導致全球物種數量遽減。我們只能把最大的希望寄託在熱帶地區,把熱帶視為物種儲存庫,希望未來自然界在藉此更替、復甦,這架直升機上這麼多的科學家正是為此而來。

這樣的希望並非毫無來由,也有先例可循,因此科學家積極研究這片特殊的地景:舉例來說,經歷過去的冰河時期,安地斯山脈多數的動植物選擇遠離斷崖,來到位處低海拔雨林中與世獨立的地區棲居。

當時地表各處幾乎都遭到冰河刮蝕,靠近兩極的地區也不例外,凡是擋路的生物無一生還,在如此動盪的冰天雪地之中,安地斯山脈和亞馬遜地區有如生物安穩的避風港。

如今,地球上只剩少數幾處仍有許多尚未被科學界發現的新物種,安地斯山脈東側是其中之一。這裡被歸類為一處全球性的熱點(hot spot),生物多樣性豐富,有許多他處無可尋覓的特有物種。科學家希望,在這些地球上深幽黑暗又難以抵達的角落,大自然或許可以躲過人類帶來的浩劫,孕育出新的物種。

直升機下方山區是一片著名的「雲霧森林」(cloud forest) ,樹幹上覆滿苔蘚和蕨類,樹冠層滿是蘭花和鳳梨科植物,它們將根系伸入植物樹葉、樹幹彎折處的腐植質裡,或深入枝幹樹皮中,尋找土壤的替代品。

維克佛瑞斯特大學(Wake Forest University)生物學教授麥爾斯.希爾曼(Miles Silman)形容這裡許多物種分布的方式為「鞋帶式分布」。這些物種生長繁殖的區域可以水平延伸幾百公里,但垂直分布的範圍卻只有幾公尺。「有些植物的海拔分布範圍比我扔一塊石頭的距離還短」希爾曼如此說道。他擔心對這些生長在山坡上的物種而言,氣候變遷的速度遠大於物種適應環境的速度。

「雲霧森林」果然不枉其名,空中總有雲霧繚繞,想在這裡降落可能得花好幾天碰運氣。第一天,天候因素不佳,我們搭乘的軍用直升機只能折返,駕駛員決定帶我們造訪亞夏尼加部落 (Asháninka Indians)。所有族人都來迎接我們,他們用漿果汁液在臉和手臂上塗上線條,可謂叢林版的化妝術。另一位女性送上「chicha」讓我們品嚐,這是一種以絲蘭(yucca)為材料,經過部落女性咀嚼後靜置發酵所製成的飲料,駕駛員提醒我們拒絕這份心意對部落可是大不敬的舉動。亞夏尼加族人至今仍然過著在森林中打獵、在河流中捕魚的生活。

第三天,雲霧散去,我們終於順利降落。我跟著其他人率先跳出直升機機艙,靴子立刻陷入軟爛的土壤中。我轉向身後的另一位科學家,告訴她這裡似乎不是個立足的好地方,但她毫不遲疑地說:「就是這樣。」並揮揮手示意我繼續往前走。接下來幾個小時,我們卸下所有裝備,拿著砍刀在森林中披荊斬棘,整理出一塊空地,搭起潮濕至極但起碼還能睡覺過夜的帳篷。

安地斯山脈熱帶地區的面積不到地球陸地面積的百分之一,但地球上有近六分之一植物種類出現在這裡。白面僧面猴(white-faced monkey)、蜘蛛猴(spider monkey)和鬃毛吼猴(mantled howler monkey)在樹林間擺盪,潮濕的空氣中充斥著牠們的尖叫聲和吼聲;山獅、熊、白唇西貒(white-lipped peccary)和山貘(mountain tapir)在林中來回巡梭找尋晚餐的下落時,鳥類、蝙蝠和蝴蝶也各自暗中行動。這裡的面積和美國新罕布夏州相當,卻至少有一千七百二十四種鳥類,是美國、加拿大兩國鳥類種類合計數字的兩倍。

阿普里馬克河(Apurímac River)和烏魯班巴河(Urubamba River)深邃的河谷使維卡班巴山脈隔絕於周遭山脈之外,有如一座矗立在叢林汪洋中的孤島。

熱帶地區的生物非常獨特。動物常發生食性特化,變得只吃單一種或單一群植物。有些植物的花朵具備長而彎曲的萼筒(tube),只有鳥喙構造可以與之相符的蜂鳥才能為這種花朵授粉。不過刺花鳥(flowerpiercer)可以利用有如開罐器的彎曲鳥喙來作弊,在花朵基部啄出小洞,既免除了穿越蜿蜒長筒的困擾,又能和蜂鳥、蜜蜂一樣享受香甜的花蜜。

在這趟研究之旅即將屆滿一週之際,晚上下起了雨。雨天會出現和平常不同種類的蛙和兩棲動物,於是常駐當地的爬蟲學家莉莉.羅德里奎(Lily O. Rodríguez)和我便戴上頭燈,在大雨中尋找新物種。羅德里奎開始和我說起故事,內容有關這些動物在面臨激烈的生存競爭時,如何習得特化這項技能。她提到這裡有些蛙類的後代生長過程中沒有蝌蚪這個階段,親代會像雞一樣孵卵;有些蛙類會把蛙卵儲放在懸於河面上的樹葉之中,蝌蚪孵化就能直接落入水裡;某些蛙類的蝌蚪有著一張大嘴,水流太急的時候,牠們可以找塊自己喜歡的石頭,牢牢地吸在上面。

雨愈下愈大,除了身上的Gore-Tex外套,我們各又穿上一件軍用雨衣。然而大雨並沒有阻擋我們的腳步,當羅德里奎自認聽見一種前所未聞的蛙鳴聲,於是繼續攀爬又濕又滑的樹幹。那晚的爬樹活動沒有帶來任何新發現,不過在我們長達四週的實地考察期間,她一共發現十二種新物種。

演化奇蹟在地球上這些稀有的青翠角落得到了體現,生物在自然界裡尋得微小棲位各自適應,為了成為其他生物利用的對象,自然界勢必要端出精心籌畫的策略,問題是:未來的自然界仍然能提供這些必要的棲位和策略嗎?如果地球真的還有救,熱帶會是希望所在嗎?現代人,也就是智人,有機會繼續生存在地球上嗎?

現代生物學家之所以焦急難耐地提出這些問題,一部分是因為擔心我們可能正處於大滅絕事件的開端,到時候地球上至少有四分之三的動、植物物種會消失。過去六億年間,自化石紀錄中首次出現動物身影算起,地球上只發生過五次大滅絕事件。回顧過去幾百年至幾千年間地球物種損失的程度,讓科學家認為第六次大滅絕恐怕即將到來。最近,《自然》(Nature)期刊刊載一份來自加州大學柏克萊分校生物學家的報告,內容提到倘若地球上各物種目前遭受的威脅未能緩解,極端的大滅絕事件可能在短短三個世紀之內就會發生。

智人(Homo sapiens)只用了不到二十萬年的時間,就在一八○○年突破十億人口大關;到了二○○○年,人口數已經來到六十億,及至二○四五年,地球上的人口會激增至九十億。這是前所未見的人口成長速率,隨之而來的風險和數不清的副作用叫人不敢想像,一場肆虐地球的危機將因此而起。

顯而易見地,人類對環境造成的各種傷害,導致地球上面臨瀕臨滅絕邊緣的動植物名單愈來愈長,然而,我們似乎總是忽略這樣的困境。對自然界而言,人類已成為最致命的病毒。

龐大人口消耗著地球的自然資源,這樣的態勢若不減緩,人類恐怕招來自我毀滅。舉凡人類所到之處,自然環境無可倖免,就地質學的時間尺度看來,我們在極短的時間內就對地球造成這般傷害。如果把整個地球的歷史壓縮成二十四小時,智人形同在最後幾秒才出現,只能說我們破壞地球的效率還真高。

無論我們短暫的存在帶來多大的毀滅性傷害,地球終究會復原。畢竟,人類走向終點不代表所有生物都得陪葬。生命自有彈性,仍會有植物、動物和微生物可以生存、適應、生殖和發展出多樣性。地球上會有新的植物出現,取代單一栽培的玉米、小麥和稻米。滅絕事件後倖存下來的動物,只要度過生存瓶頸,就可以擁有少了其他動物存在的偌大生存空間,競爭變少了,牠們可以興盛繁殖,快速演化。

這些事情都有先例可循。

不管大滅絕事件的肇因為何, 每一次大滅絕過後,地球都會復原。四億四千三百萬年前,奧陶紀大滅絕事件以密集交替的冰河時期造成地球上百分之八十六的物種滅絕;三億五千九百萬年前,全球寒化與全球暖化兩記重拳接連擊倒地球上百分之七十五的物種;兩億五千兩百萬年前,西伯利亞超級火山噴發引發二疊紀大滅絕事件,全球百分之九十六的物種無法倖免;兩億年前,全球暖化和海洋酸化構成的三疊紀大滅絕事件,造成百分之八十的物種消失;六千五百萬年前的白堊紀,小行星撞擊地球,百分之七十六的物種隨之滅絕。雖然,我們已經找出每次大滅絕事件的主要可能肇因,但別忘了,每一次大滅絕都是許多因素交互影響的結果。

眾所周知,六千五百萬年前的白堊紀大滅絕事件,主要是因為小行星撞擊地球而起。不過,超 級火山噴發也助了一臂之力,如今位於印度的大型火成岩區──德干玄武岩(Deccan traps,也稱德干暗色岩),由火成岩構成的階梯狀高原和山脈,是洪流玄武岩噴發的典型特徵。發生於兩億五千兩百萬年前的二疊紀大滅絕事件,雖是因火山噴發而起,但洋流系統崩潰和其他因素也難辭其咎。儘管毀滅程度之高,二疊紀大滅絕之後,地球對恐龍開啟了大門;白堊紀大滅絕之後,哺乳動物和人類在地球上找到了立足之地。

史密森尼研究院(Smithsonian Institution)的古生物學家道格拉斯.爾文(Douglas H. Erwin) 認為,大滅絕事件其實是股強大的創造力,他在著作《滅絕:兩億五千萬年前地球上的生命幾乎消 失殆盡》(Extinction: How Life on Earth Nearly Ended 250 Million Years Ago)中提到: 「在大滅絕過後百廢待舉的環境中,倖存生物可以自由地發揮演化創意,改變生態系的主要架構,帶領生命往全新且意想不到的方向前進。」

安東尼.巴諾斯基(Anthony Barnosky)是加州大學柏克萊分校整合生物學教授,他的研究論文經常登上《自然》期刊,他認為極危(critically endangered)、瀕危(endangered)和易危(vulnerable)物種的生存狀態,是判斷我們是否正走向下一次大滅絕的關鍵依據。他表示: 「就長期的生物多樣性基線而言,只要這些生物還存在,地球的生物多樣性就還算保持得不錯;倘若這些生物大部分滅絕,就算過程延續超過一千年,第六次大滅絕終將到來。」

巴諾斯基教授認為,拯救這些陷入困境的物種,或許還能為我們帶來一點機會。不過,許多古生物學家認為拯救瀕危物種的行動,大多淪落至「死支漫步」(dead clade walking)的下場。所謂「支」,指的是分類學上納為同一系群的生物。以受到鉛中毒、致命農藥和都會區擴張所威脅的加州兀鷲(California condor)為例,為了保護牠們的重要棲地、進行圈養繁殖以達到野放的終極目標, 我們已經投注無數金錢和心力,然而接下來的一千年,牠們真的能繼續生存下去嗎?

假使加州兀鷲真的做到了,其他鳥類也能度過大滅絕帶來的生存瓶頸嗎?爬蟲類、魚類、昆蟲、哺乳類,甚或人類,又能繼續生存嗎?存活下來的物種和現在的物種又會有怎樣的差別?這些都是本書要探討的方向。

透過這本書,我們回顧過往的大滅絕事件、人類和自然界的演化歷程、正在發生以及演化上可能發生的變異。原文書名《The Next Species》中,物種一詞既然使用複數形態,表示對於下一種出現在海洋、陸地的生物,我們的好奇心並不亞於下一種人種。

為了這本書,我訪問過的科學家超過七十位,他們來自哈佛大學、麻省理工學院、杜克大學、史密森尼研究院、美國自然史博物館(American Museum of Natural History) 、加州大學柏克萊分校、史丹佛大學、印第安那大學、倫敦大學、牛津大學、馬克斯普郎克研究院(Max Planck Institutes)等地,此外,還有許多學者接受我的電話訪談。

許多人和史密森尼研究院古脊椎動物館館長漢斯──戴爾特•蘇斯(Hans-Dieter Sues)一樣,認為滅絕是正常的生命過程。蘇斯說道:「事實上,地球上百分之九十九點九的生物最後都會滅絕,智人也不例外。或許,未來的一千年內,我們會找出星際旅行的方法,那麼就算地球亂成一團,我們還可以飛到別的星球去。不過,很有可能的劇碼是:我們繼續胡搞自己的基因組,製造出超人之類的物種,迎來我們自己的滅亡。」

本書的內容放眼世界各地,尋找演化教我們的事。我們能從過去的大滅絕事件中學到什麼?古老原始的生態系擋得住戰爭和核子事故的摧殘嗎?端詳洛杉磯地層下方歷史有三萬年之久的化石,我們能得到哪些和生物多樣性有關的啟發?科學家能讓大象、獵豹和獅子重新出現在美洲及歐洲大陸上嗎?水母和大烏賊(giant squid)會成為海洋的主宰嗎?本土種(native species)消亡殆盡的世界裡,疾病還能蔓延嗎?我們能逃到火星去的機會又有多大?

此外,我們還要探究生命演化成其他形式的可能性。大滅絕之後帶來的隔離,能否提供機會讓全新的人種應運而生?遺傳學的相關研究能讓我們的後代更聰明、長壽,機能更優秀的身體嗎?或者,科學家能不能想出上傳人腦資料的方法,如此一來即便人體機能衰敗,我們還能以機器人或虛擬人物的形態生活在虛擬世界中?一切有著無窮無盡的可能性。

共

共