▌B部分:探詢:起步於六〇年代與瑞士風格的影響(節錄)

一九六〇年五月在斯圖加特我開始了為期三年的排版學徒訓練。這時瑞士的字體排印學——卡爾•格斯特納(Karl Gerstner)、艾米爾•魯德(Emil Ruder)、阿敏•霍夫曼(Armin Hofmann)、齊格飛•奧德麥特(Siegfried Odermatt)、卡羅•韋瓦列里(Carlo Vivarelli)、巴塞爾學院和設計雜誌《新平面》(Neue Grafik)做為代表——在全世界頗富盛名。

與德國仍然流行的字體排印極端傳統設計方式、無止盡的排印練習形成鮮明對比,瑞士風格(Swiss Typography)在國際性的設計領域帶來新的氣象。我很幸運地有著跟得上時代的老師,他們鼓勵莘莘學子盡情討論和辯論。

這是我的第一個突破:瑞士風格打開了我的視野,照亮了我的學徒歲月。

在我成為魯威印刷行(Ruwe Printing)學徒的六個月之前,有人介紹我該公司的設計顧問卡爾奧古斯特•漢克(Karl-August Hanke),從他那裡我了解到巴塞爾著名設計學院的情況。早在一九四二年,艾米爾•魯德已開始教授字體排印學給學徒和設計師,一九四六年阿敏•霍夫曼也加入了巴塞爾。漢克身為霍夫曼五〇年代早期的第一批學生之一,在霍夫曼夫妻以及卡爾•格斯特納聯合設計辦公室工作了一段短暫的時間。他們在巴塞爾的彼得巷(Petersgasse)40號共享了一間頂樓工作室。

漢克從我們初會的那天起,就成了我的精神導師。我是個迷惘的學生,對設計或字體排印的定義都沒有絲毫概念,但他幫我制定了一個簡單又明確的解釋,讓我去相信直覺:「在將視覺傳達的目的和形式牢記在心之下,設計意味著在特定脈絡下安排特定訊息。對於字體排印設計師(typographer)來說,頁面上的空白處也是有所作用的,它影響了整體表達,與每一個印出來的字詞一樣至關重要。這種整體的關係,我們稱之為『統一性』。統一性在所有創意領域中都是設計的必要特質,我們利用所擁有的許多技術,無限地組合下去,可以發揮出巨大的潛力。」

三十年後,我找到了一九六〇年一月寫給父母的信的副本,信中寫著與漢克的第一次會面:「四天前,我拜訪了魯威印刷行的設計顧問,這是一次決定性的訪問。我把作品從盒子裡拿出,攤開在桌上,在我呈現的時候,我注意到漢克保持沉默,經過好一段長時間,他才表示不以為然。我問他理由,他打開了抽屜,裡面裝滿了他從前到現在的繪畫和設計作品,他說他曾是巴塞爾設計學院的學生,而且,除了少數例外,德國的平面設計已經過時,幾十年沒有進展。他對藝術院校乃至此地設計師的嚴厲批評是有道理的。與漢克的會面,看到他所收藏其師霍夫曼的傑作,毫無疑問地在我的腦海裡留下了瑞士設計理念的革命性印象。我現在深受啟發,也深受打擊。會面後的那晚,我把大部份的作品都扔進垃圾桶,過去幾年我沾沾自喜的一切似乎毫無意義,是時候該正視我渺茫的未來。當漢克知道我打算去當排版學徒時,他氣炸了,他試著說服我立刻去巴塞爾接受嚴格訓練,包括字體排印學、攝影、肖像畫到海報設計等各種基礎課程。」

我那時十九歲,比大多數剛入行的德國、瑞士學徒的年紀都要大上一些。因為漢克的話,我開始懷疑是否值得再投資三年去學習排版。我對遇到他這樣堅持的態度毫無心理準備,試著跟他解釋:因為我已經和魯威印刷行簽了合同,無法退出,還有能在進入巴塞爾學院之前學習排版技術,搞不好會是一種專業優勢。他反責備我,「如果去巴塞爾設計學院,你在斯圖加特乃至附近地區,任何設計領域的崗位都會有你的一席之地。」

漢克不願放棄,想跟我未來的師傅威廉•魯威談談,讓我不用受契約箝制。我的父母則強烈反對漢克的提議,認為放棄在產業中學習的機會是非常不明智的。我決定按照計劃去當學徒,但盡量用我自己的方式,將瑞士風格理念應用在創作上。漢克打開了我的眼界,讓我正視了字體排印設計。

與漢克會面的前一年,我曾向斯圖加特一家大型印刷公司(知名的教科書出版商)應徵學徒。當時許多人競爭排版學徒的少數名額,應徵過程要花一整天,先是嚴格的能力測試,然後是書寫評估。印刷人員得通過層層篩選,通過學徒考試不過是第一道關卡。

我沒通過考試。當我收到未錄取的通知信,往昔的自卑感再次浮現心頭,:「親愛的沃夫岡,此信為應徵結果的通知。我們得遺憾地告知您考試結果並不適合我們公司。尤其是您文法的欠缺,不適合排版師此職業,因為正確的拼寫能力是此專業的必要資格。」(簽署者,恩斯特克萊特印刷公司[Ernst Klett Printers],1958年12月16日。)

雖然我能力欠缺,魯威的印刷行卻願意接納我。與克萊特印刷公司不同,魯威的排版部門主要使用手工排版。除了在十九世紀末的些微演進,手工排版的技藝幾個世紀以來都沒有變化。我們的部門與印刷機位於同一間開放式房間,有著一位經驗豐富的手工排版師,一位新手學徒,和我。如果文章較長,需要的字母超過我們字盤(typecase)裡的字粒數時,我們會送去機器排版。使用Linotype排字機的話,鉛字會放在金屬版盤(galley)裡,以一行行的形式歸還給我們。若是用Monotype排字機,我們可以手工替換折損的字行。學習使用古騰堡活字印刷的傳統是非常寶貴的訓練。

印刷發明後的四百年都是手工排字。一個大型的印刷廠會有超過一百個排版人員擠在一個大房間裡一起工作,每個人面前會有一個高至腰部的排版台。直到工業時代,各國為了提高手工排版生產力,才發明了大量排版裝置,但其實很少能夠派上用場。其中有個十二節標識系統(由利奧波德•魏斯[Leopold Weiss]發明,一八四六年蘇黎世人達尼克[Däniker]加以改進),把經常使用的單詞鑄造成一個完整的單位,然而,它帶來的好處雖提升排版速度,卻無法抵銷所造成的麻煩,一旦增加了鉛字塊重,單憑一個人的力量無法拿起大幅增重的字盤。

第一個在商業上取得成功的機械排版裝置,是由巴爾的摩的德國移民沃特瑪•馬金撒勒(Ottmar Mergenthaler)發明的,他的Linotype排字機能夠鑄一行字在一塊金屬上。Linotype於一八八六年七月三日在《紐約論壇報》(New York Tribune)初登場,自從它問世,幾乎全世界的報紙都使用它鑄字排版,提升了頁面拼版的速度與便利。不久之後,一八八七年,美國人托爾伯特•蘭斯頓(Tolbert Lanston)取得了Monotype排字機的專利。Monotype不是一行行排版,而是逐個鑄字排版,印出來的樣子與手工排版相差無幾,主要用於信箋、箋頭、珍本書籍的印刷。Linotype和Monotype排字機都比手工排版快上好幾倍,在全世界廣泛使用,直到一百年後照相排版問世。

當我動手排著字,彷彿重溫童年的樂趣。從選出金屬字粒,把它們組成單字、行句,再構築出段落、頁面,最後清理、將字母正確地擺回字盤的格子裡——這樣有條不紊的程序讓我想起了以前擺弄腳踏車,在上頭增添、移除零件。

學徒訓練的第一年,我排版印製一般商業格式,也根據漢克的草圖設計替他排版。漢克身為油氈蝕刻的專家,偶爾會要我幫他做凸版印刷彩色樣張(color proof)。其實這裡很少讓學徒負責設計,所以當魯威叫我設計排版箋頭和邀請卡,就是給我最大的褒獎和殊榮。

我們的培訓包含每週兩次在設計藝術工業職業學校上技術和理論課程。兩位老師對於這個領域新興的思想概念都抱持著開明的態度,學校的環境像是綠洲。

我在學校遇見了兩位其他印刷公司來的排版學徒,往後他們會成為我一生的同儕。他們年紀也比其他學生大,和我一樣對排版享有相當的興奮激動。我們在課堂上競爭,因而更自由地去詮釋著字體排印學——用我們自己客觀、簡約、創新的方式,與當時德國陳腐古板的設計截然不同。

我們深深地著迷於瑞士風格,買了瑞士出版的最新書籍,包括同時收錄三種語系的雜誌《新平面》。這本雜誌由卡羅•韋瓦列里設計,以及蘇黎世派的核心成員編輯,而奧爾滕(Olten)的出版商沃特弗拉格(Walter-Verlag)應該是一九五八年二月首期刊物到一九六五年最後17/18雙號合刊的出版發行商。這本雜誌重點在於瑞士,其他國家設計師的文章只有與瑞士設計相關時才會刊登。蘇黎世派的設計師經常出現在雜誌上,但巴塞爾派鮮有人提。我們特別欽佩蘇黎世派的齊格飛•奧德麥特的作品,他是我們的理想。

──

▌C部份:啟發:反叛的自我教育/1964年起的巴賽爾年代(節錄)

排版學徒培訓中我們必須記住一項項問題的「正確」答案。字體排印設計的教學手冊中收錄了好幾百個荒謬的問答。除了涉及數學計算的簡單事實,設計準則本該最多樣化也難以述明,但有本書叫作「字體排印資格考試準備」的書卻一板一眼地寫下來,例如:

1. 字體排印設計師設計名片時該考慮什麼?最重要的資訊是姓名,應該設定成中等或粗體字;職業和地址的資訊,大小應該設成六點字。如果名片只有一行字,則必須放在正中間,若有額外的資訊應該放在右下角或左下角。

2. 為什麼排版師應該避免使用下劃線來強調重點?因為它破壞了印刷品的美感。

3. 排版師如何設計家庭聚會的邀請卡?應該選擇中性的字體,避免引人注目的風格。不可讓字太大,稍大的字體只適合使用在開頭應酬語、日期、場所、男女主人的姓名。

奇肖爾德是制定古典字體排印設計準則的大師。七〇年代初,他寄給過我一份文件,可證實他對於這些設計準則的立場:「好的字體排印設計不喧賓奪主。好的排版的第一要素是妥善使用可讀的字體。在今日,不對稱排版當然是可行的,但字體排印本質上是對稱的。一個文字塊(text block)沒有縮排會顯得不清楚,縮排強化文章的邏輯順序,幫助讀者理解。最好的字體排印設計對讀者來說是不可見的,只為了傳達作者的想法意圖。漂亮的文章,即是排版得清晰易讀的文章。良好設計的美德是低調的優雅。設計師的責任不是刻意地去展示、模仿當前趨勢的風格,也不是展示時代精神。字體排印設計應如它所是,讓人看著舒服而不該讓人疲憊,所以好的設計與突出或珍奇的字體風格完全無關(這是業餘人士的想法)。字的本質不是現代性,而是可讀性。」

在字體排印設計上,似乎我所好奇的都是禁止的:質疑約定俗成的流程,改變規則,重新發掘設計的潛力。我受到刺激去挑戰這僵化的職業,開發鑄字行的潛力,推至臨界點,想再一次證明字體排印設計是一門藝術。

我打算創立一個字體排印設計課程,希望課程挑戰道統,但仍尊重我們學校的傳統理念——雖然連我也覺得聽上去很矛盾。但我只能說自己實在別無選擇,得開創與其他同事不同方向的課程。課程設立不久,學校裡關心字體排印設計的老師也好、學生也好,許多人難以接受我的極端觀點。

學校之外,也有不少設計師十分惱火。他們的論調是這種設計無法閱讀,故沒有價值,認為正常的客戶不可能接受這樣無法實際應用的荒謬設計。

一九六四年三月,我為《印鏡》雜誌寫了一篇文章,附上我前三年的工作實例,本來會刊載在一九六六年刊號3上,但雜誌方有所保留。 編輯群認為如果完整刊載我的意見,他們會失去讀者,所以印出來的是一個面目全非的修訂版。原稿如下:

「平面設計中產業和教育的關係不容忽視。教育工作者應該承認面對『平面設計的創新與技術發展息息相關』這個事實。

「因為照相排版和隨之而來的可能性,今天的字體排印設計成了沒有遊戲規則的遊戲。這種技術已經全然改變了字體排印的技藝和美學基礎,意即,改變了施作技巧和物理材料之間的對應關係。許多公開展示作品的設計師只是憑著貪圖新鮮的觀眾還不甚了解這樣的情況,這些設計師因科技提升了設計品質而自鳴得意,卻沒有意識到過於依賴技術的花拳繡腿,將導致排印設計的專業實踐邊緣化。

「隨著照相排版的出現,我們面臨專業排版師和設計師一同合作的新可能性。由於溝通交流的情況增加,快速生產的需求也增加,在未來,字體排印不只會因技術而更有力,甚至會受技術所定義。

我在印度、近東、法國南部、伊比利亞半島(Iberian peninsula)、義大利、希臘拍攝的相片是我字體排印圖像的設計草圖,我以此為基礎,轉變建築、景觀去成為字。

我除了使用鑄字行裡一般字母和符號做為材料,也尋找著強調版面上平面區域的方法,換而言之,尋找文字塊成為形狀的方法。我尤其在意黎巴嫩的巴勒貝克遺址,特別是通往寺廟的一座樓梯;我也注意到石牆表面上類似的階梯式樣式。從觀察二維、三維結構,因而影響了我這一時期設計出的變化版本:階梯式設計(Step Typography)。最右邊的圖示範著文字組是怎麼作為形狀、質地構築了排版。

我主張瑞士風格需要新的活力。瑞士風格的理念是「精簡」,即便比如段落縮排,也可能遭質疑為喧賓奪主,太長的段落縮排會被當作裝飾,建議的作法是在段落間以空行分隔而非縮排,以便讓每行的行首都能靠左對齊。

排版的實用知識可以打破這種僵化的概念。我學徒時代一心信賴著師傅魯威的可靠指導,從中獲益不少。

工作日期間排版師用正確的方式排版,用字粒、細小的金屬條和紙條調整固定著字母間距 ,然而一陣子後,排版師可以去設計他想像中的排字方式——但一般工作者不好此道,甚至認為這樣做不恰當。

對我來說,字體排印設計的視覺準則並非不可侵犯。我想要喚起對基本設計媒介和它們彼此關係的魅力,比如傾斜、字重、大小,各種字體的表達,可讀性的限制,還有最有趣的——字母間距的影響,來挑戰常規。

──

▌第四節:個人計畫四: 新形勢下的字母及排版印刷元素 1968-1972(節錄)

在鉛字已然過時的時代,擁有傳統設備的鑄字行環境──有著木製、金屬製、或其他合成材料的元素和工具,恰好促使我能夠發展巴塞爾技術學院的進階課程。

從五〇年代直至六〇年代末,一般而言的瑞士風格,以及其中巴塞爾派的字體排印設計,在國際上扮演了重要角色。然而,它的發展到了停滯狀態,缺乏活力,面目模糊。我的理想(基本上與我們學院的理念兼容)是重新檢視現階段實作上的既定原則,為字體排印設計教學注入新的活力。

而打破設計原則的唯一方法,就是去理解它。我在學徒期間精於凸版印刷,故有此優勢。我指派給學生的作業,不僅要求他們處理設計上字體位置、大小、字重的基本關係,也鼓勵他們批判性地分析字間的概念,去嘗試可讀性的極限。

我們發覺,當字母間的間隙增加,單字和詞組會轉變成圖像式表現,不像原本預設的方式,讀者理解訊息不是用「讀」的。

我們的課堂作業挑戰了魯德和他追隨者的觀點。在六〇年代中期魯德寫了一份簡明扼要的宣言,我曾在《TM》雜誌一九七三年編號5的雜誌封面上,用字體排印設計去詮釋這份宣言的一部分:

字體排印設計有個明確的前提,那就是,以書面形式傳達訊息。沒有爭辯的餘地或其他考量可以免除它這個責任。印刷品若無法閱讀,會成為無用的產品。字體排印比起平面設計,更是技術、精確、秩序的表達。

由魯德和霍夫曼創立的平面設計進階國際課程(Weiterbildungsklasse für Graphik)預定從一九六八年四月開始。魯德衷心希望自己能教授字體排印學,但由於身為學院院長的行政事務,他需要一名助教來協助他。他一問我,我馬上答應。不幸的是,他因為突發的身體狀況和後續的住院治療,我錯失了和他一起工作的機會。

我最初的七位學生來自美國、加拿大、英國、瑞士,他們原本期待跟隨大師級的霍夫曼和魯德學習,當看到我做為字體排印學的教師出現在課堂上時,顯然很震驚。但因為我的指導和帶來的基進實驗,加上年紀相當,我逐漸取得了他們的信任,他們的失望終究讓位給了新奇感。

其他教師同意了進階課程頭兩年的共同主題:「符號」和「組套」。第二年我受到學生熱情的鼓舞,感覺更有自信,更大膽地進行實驗,我的課程因而成了試驗和拓展新設計模型的實驗室。

一九六九年十二月,我受邀至斯圖加特的克諾爾畫廊(Knauer-Expo)展出,而要把我天馬行空的設計想法組織起來是一項大工程。我設計了十一幅關於生活中思考和幻想的巨幅傳單,其中一份名為《明天我最想做的事》(ich morgen am liebsten machenwürde),列出了願望夢想的清單,是我自己最喜歡的作品之一。

我們這一代的社會動盪加速了瑞士風格和其簡約的理念在國際上的式微。我的學生因而受到啟發,我們正走往另一條不同的道路,而我們也深知這點。

| FindBook |

|

有 1 項符合

wolfgang weingart的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

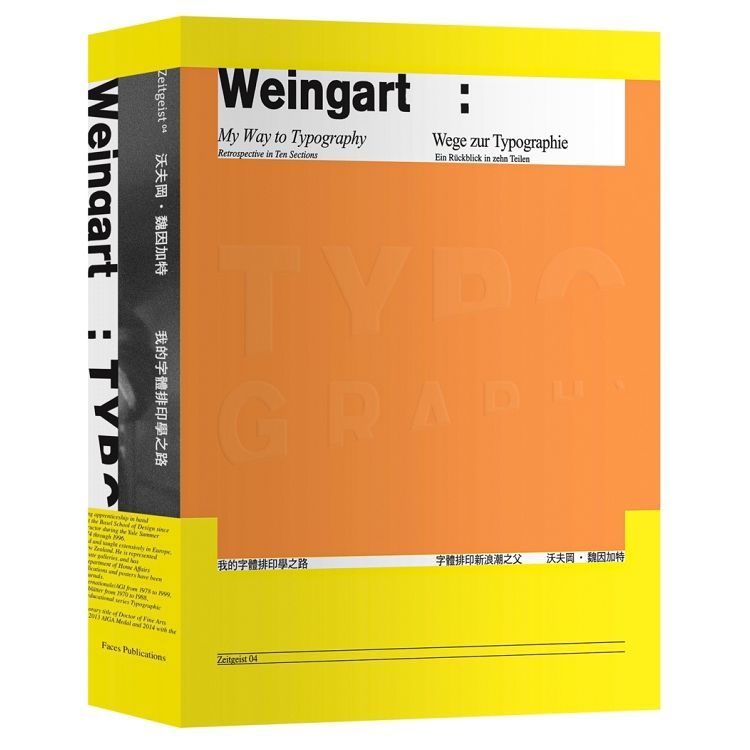

$ 1422 ~ 1584 | 我的字體排印學之路:字體排印新浪潮之父沃夫岡.魏因加特

作者:沃夫岡.魏因加特 / 譯者:田菡 出版社:臉譜 出版日期:2019-11-09 語言:繁體/中文  1 則評論 1 則評論  共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:我的字體排印學之路:字體排印新浪潮之父沃夫岡.魏因加特

「打破設計原則的唯一方法,就是去理解它。」

字體排印新浪潮學派之父──沃夫岡‧魏因加特(Wolfgang Weingart)

520頁穿線廣開精裝大開本 收錄作者親撰文字及超過300幅作品及資料照片

40年設計生涯完整自傳及作品集結 中文世界首度出版

透過他的人生回望 洞悉回顧當代字體排印設計崛起、輝煌、流轉的黃金年代

▍臉譜藝術設計書系「Zeitgeist」--卵形|葉忠宜──選書/設計 ▍

▋承先啟後的字體排印新浪潮學派之父,影響當代平面設計的關鍵設計師、藝術家、教育者

沃夫岡‧魏因加特(Wolfgang Weingart),國際知名平面設計及字體排印設計師,也以其對於設計的哲學思考和教育而著名。從根源於他故鄉瑞士的「瑞士風格」字體排印,他的反叛(或說是「進化」)精神引領了新的潮流,在基本的編排原則下利用字體粗細、構成方式探索不同的表達方式,此外,也透過底片拼貼等媒介手段嘗試新的可能性,在數位工具尚未出現之時即創造出突破性的表現手法,進而延續帶給今日的字體排印與平面設計莫大影響與啟發。

「對我來說,字體排印設計的視覺準則並非不可侵犯。我想要喚起對基本設計媒介和它們彼此關係的魅力,比如傾斜、字重、大小,各種字體的表達,可讀性的限制,還有最有趣的——字母間距的影響,來挑戰常規。」

身為字體排印學承先啟後、新浪潮流派(亦稱瑞士龐克字體排印學)的主導人物, 魏因加特以設計者和教育者的角度出發,在本書收錄了他四十年來在這門領域的思索和作品彙總,並且在本書的圖像和文字的形式表現上,給予讀者他自身美學最直接的展現,為他一生的重要的作品及思想留下完整紀錄。

▋十大章節,超過300幅作品影像及親撰文字,遍覽魏因加特一生中的養成、崛起、瓶頸與成就

「我想出版一本與眾不同的書。透過這本書,我並不是想告訴大家我做了什麼,而是我為何而做,而那些靈感又是從何而來。」

本書共分為十大章節。在前三大章,魏因加特分別回顧了他的童年時代、學徒時代,以及進入到巴塞爾設計學院求學進而於該校執掌字體排印學教職的歷程。他描述了成長經驗及環境對他的影響,以及他如何發現自己對手作的樂趣;接著,他陳述在斯圖加特擔任字體排印學徒的經驗,以及瑞士風格的字體排印和大師作品對他如何產生影響,進而使他前往瑞士求學;而進入了巴塞爾設計學院後,面對學院教育他有所反叛,但也因此摸索出了屬於自己的一條道路,進而深刻影響了當代字體排印學的發展及後輩。

而在後七個章節,他首先分別介紹了三個重要的個人計畫:〈圓形構成〉、〈線性圖像〉、〈字母M〉,接著描述他與學生如何試圖在既有的字體排印學上打破既有規則,摸索出新的字體排印學。但在反叛過後,魏因加特也遇到了瓶頸,他也闡述了他如何透過重複單調的字體排印設計度過低潮,接著由於膠片技術的發展,讓他找到了新的創作方法,迎來自身設計的再一次突破。

在最後一部分,他整理了生涯黃金時期的各類型作品,包括印製品與封面、與字體排印雜誌《TM》的合作、書籍設計、與瑞士巴塞爾工業展的合作,以及他最廣為人知的經典海報選輯,帶領讀者從作品中更直接、深刻地認識他的思想與具體呈現。

▋美國設計教父Paul Rand、瑞士書籍設計大師/出版人Lars Müller盛讚,有著無限創意及全新維度的字體排印世界

「多年後,我才意識到最好的靈感源於過程。我很少試著預先構思想法,相反地,我往往在過程中摸索著,導向未知,發現新天地。雖然我『玩耍』著工具的非常態作法,可能會被資深匠人斥責,但對我來說驚喜要先自娛,才能娛人。」

美國設計教父Paul Rand形容他的作品「是畢卡索、馬拉美,是馬里內蒂、馬列維奇、蒙德里安、莫侯利-納吉、利西茨基、希維特斯,是同領域的皮特•茲瓦特,沃爾特•德克梭,馬克思•布查茲之流,加上更多的古騰堡,灑上一些幽默」;而國際書籍設計大師,也是本書原作出版者的Lars Müller更說「這本書是設計師也能夠設計和文筆『文武雙全』的佐證」。

而除了魏因加特的個人作品及思想之外,本書也可透過魏因加特的回望,以第一人稱的角度窺見那個大師群起,平面設計、字體排印界風生水起的時代如何生成及演進至今,對於所有從事平面設計、藝術、字體排印的相關人士及師生,本書既是珍貴的大師經典著作,也是一本相當值得參考的設計教本,啟發性十足。

作者簡介:

沃夫岡.魏因加特 Wolfgang Weingart

沃夫岡.魏因加特(Wolfgang Weingart,1941-)在1963年完成手工排版學徒訓練,自1968年起在巴塞爾設計學院任教,並由阿敏.霍夫曼(Armin Hofmann)邀請,在1974年到1996年間至布里薩戈擔任耶魯大學平面設計暑期課程的講師。

魏因加特在過去三十年間講座與教學廣布歐洲、北美、南美、亞洲、澳洲和紐西蘭。他的作品收藏在許多博物館和私人藝廊,也獲得瑞士內政部的設計獎項。魏因加特的出版品和海報在世界各地大量印製在各種設計類文獻與期刊中。

魏因加特在1978到1999年間是國際平面設計聯盟的會員,在1970到1988年間也擔任字體排印雜誌《TM》(Typographische Monatsblätter)的編輯委員,撰寫了超過二十篇字體排印教學的專欄文章。

在2005年,魏因加特獲得了麻州藝術與設計學院的藝術榮譽博士學位,更分別在2013年和2014年榮獲美國平面設計師協會及瑞士設計大獎的表彰。

譯者簡介:

田菡

臺中人,臺灣大學醫學系畢,英國華威大學(University of Warwick)社會學碩士。文字工作者,撰寫評論,也作翻譯、編劇。翻譯建議歡迎email:wallys.h.t@gmail.com。

章節試閱

▌B部分:探詢:起步於六〇年代與瑞士風格的影響(節錄)

一九六〇年五月在斯圖加特我開始了為期三年的排版學徒訓練。這時瑞士的字體排印學——卡爾•格斯特納(Karl Gerstner)、艾米爾•魯德(Emil Ruder)、阿敏•霍夫曼(Armin Hofmann)、齊格飛•奧德麥特(Siegfried Odermatt)、卡羅•韋瓦列里(Carlo Vivarelli)、巴塞爾學院和設計雜誌《新平面》(Neue Grafik)做為代表——在全世界頗富盛名。

與德國仍然流行的字體排印極端傳統設計方式、無止盡的排印練習形成鮮明對比,瑞士風格(Swiss Typography)在國際性的設計領域帶來新...

一九六〇年五月在斯圖加特我開始了為期三年的排版學徒訓練。這時瑞士的字體排印學——卡爾•格斯特納(Karl Gerstner)、艾米爾•魯德(Emil Ruder)、阿敏•霍夫曼(Armin Hofmann)、齊格飛•奧德麥特(Siegfried Odermatt)、卡羅•韋瓦列里(Carlo Vivarelli)、巴塞爾學院和設計雜誌《新平面》(Neue Grafik)做為代表——在全世界頗富盛名。

與德國仍然流行的字體排印極端傳統設計方式、無止盡的排印練習形成鮮明對比,瑞士風格(Swiss Typography)在國際性的設計領域帶來新...

顯示全部內容

推薦序

▌保羅.蘭德(Paul Rand)序:從美茵茲到巴塞爾

他騎腳踏車。

他是畫家,是詩人,是探險家,是藝術家──雖然外表看似字體排印設計師。

他的工具是印刷打樣機、紙張、墨水、活字、膠片,

提供了他思考的時間,發明創造的機會,以及探索的成就感。

他是形式主義者。

正是形式,才讓內容有意義,塑成了風格,闡明了意義。

永不倦怠,鐵的紀律,成就了傑出的作品。

而他的作品無比傑出。

他是藝術家。

他志不在為五斗米折腰的設計,而是繪畫和拼貼,

他不用顏料、帆布,用字體、活字材料作畫。

他這種作品不讓人去讀,而讓人在...

他騎腳踏車。

他是畫家,是詩人,是探險家,是藝術家──雖然外表看似字體排印設計師。

他的工具是印刷打樣機、紙張、墨水、活字、膠片,

提供了他思考的時間,發明創造的機會,以及探索的成就感。

他是形式主義者。

正是形式,才讓內容有意義,塑成了風格,闡明了意義。

永不倦怠,鐵的紀律,成就了傑出的作品。

而他的作品無比傑出。

他是藝術家。

他志不在為五斗米折腰的設計,而是繪畫和拼貼,

他不用顏料、帆布,用字體、活字材料作畫。

他這種作品不讓人去讀,而讓人在...

顯示全部內容

目錄

保羅.蘭德(Paul Rand)序:從美茵茲到巴賽爾

原出版者Lars Müller序:好書是…

A部份:發現:四〇、五〇、六〇年代總覽

B部份:探詢:起步於六〇年代與瑞士風格的影響

C部份:啟發:反叛的自我教育/一九六四年起的巴賽爾時代

年表

第一部份:個人計畫一:圓形構成 1962~1990

第二部份:個人計畫二:線性圖像 1964~1971

第三部份:個人計畫三:字母M 1965~1968

第四部份:個人計畫四: 新脈絡下的字母及排版印刷元素 1968~1972

第五部份:個人計畫五:字體排印學--無盡的重複 1968~1971

第六部份:個人計畫六:膠片技術,...

原出版者Lars Müller序:好書是…

A部份:發現:四〇、五〇、六〇年代總覽

B部份:探詢:起步於六〇年代與瑞士風格的影響

C部份:啟發:反叛的自我教育/一九六四年起的巴賽爾時代

年表

第一部份:個人計畫一:圓形構成 1962~1990

第二部份:個人計畫二:線性圖像 1964~1971

第三部份:個人計畫三:字母M 1965~1968

第四部份:個人計畫四: 新脈絡下的字母及排版印刷元素 1968~1972

第五部份:個人計畫五:字體排印學--無盡的重複 1968~1971

第六部份:個人計畫六:膠片技術,...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

|

|