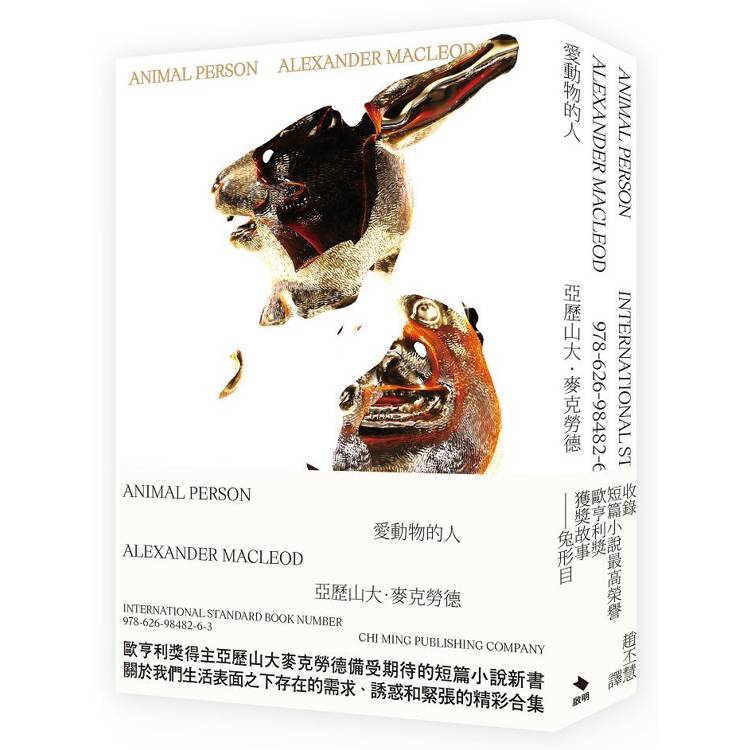

歐・亨利獎、大西洋圖書獎得主

當代短篇小說大師亞歷山大・麥克勞德故事集繁體中文首度出版

驚人、懸疑,並且充滿人性,同時對於我們黑暗本能中的暗流十分警醒,《愛動物的人》中八篇故事闡述了在慾望與行動之間的危險縫隙中生存代表著什麼,以及當自認為真理的信念變形崩解時又是何種景況。

兩姐妹間的小小勃谿被一個不速之客打斷。相連的汽車旅館房間將一個即將步入新生活的家庭與一名罪犯連結,而這名歹徒留下的影響將會持續好幾年。鑑賞他人祕密的癖好因為他在一件遺失的行李中找到的東西而毀於一旦。在悲慘意外發生之後,一名年輕人必須要滿足生者與死者的願望。而在歐.亨利獎得獎故事〈兔形目〉中,一個人跟家裡的長壽寵物兔的關係開展開來,變成了對婚姻如何產生裂痕的深刻探討。

陽剛又溫柔,妙筆生花,充滿了一股重要的能量,這些故事探索了在一個許許多多人覺得和那麼多的事物疏離,甚至是和自我疏離的年代裡,對於意義與關係的掙扎。這本選集搏動著生猛的情緒,閃爍著我們共有的人類經驗的複雜光芒,確認了亞歷山大.麥克勞德作為當代短篇故事大師的地位。

作家 陳尚季、演員/作家 鄧九雲、寫作者/自由編輯 蕭詒徽 ——專文推薦

亞歷山大.麥克勞德在書寫內心感受時,用極為貼近人性的反覆,如詩般的語句,像是一聲爆炸、一道火光從耳邊劃過,使我也能聽見自己心裡的聲音。——陳尚季

麥克勞德喜歡在故事裡走鋼索,但一種應該算是天性的溫柔,讓他的角色都不至於墜落。他必然是對「愛」感興趣的,可是他真正關注的不是愛會造成什麼,而是什麼成為了愛——譬如選擇、責任,甚至是放棄。——鄧九雲

某些被我們弄丟的東西,只有在不幸的時候才找得回來。——蕭詒徽

各界讚譽

《愛動物的人》絕對是許多許多年來我讀過最令人愛不釋手、目不轉睛的一本短篇小說集。它幽默、懸疑、同情、有趣、神祕,甚至是睿智,但同時也不怕去撥動焦慮之弦,那個在二十一世紀不停響動的基本音符。一位當代短篇故事作家先鋒的精湛演出。——《冬季八月》作者蓋伊・范德哈格

這些故事以某些個瞬間為中心──有些戲劇性,有些看似零碎──生活產生了劇變,無法挽回。亞歷山大.麥克勞德是位天才文字藝術師,而他筆下的細節更令人驚嘆。《愛動物的人》裡每篇故事都令人難忘,〈交屋日〉尤其是本書的傑作,也是我讀過最有力、最令人緊張不安的一篇故事。——電影「瞞天殺機」原著作家朗恩.瑞許

眼光嚴厲但不失公正,展現出相互糾纏的存在所蘊含的美麗與恐怖。——邁克・皮德,《紐約時報書評》

這些溫柔、幽默且充滿驚喜的故事都以某種方式暗示了一切的無常——而當你沉浸在生命的脈動中時,這種無常總是顯得那麼不可思議、難以想像。——《地獄行》作者琳恩・科迪

亞歷山大.麥克勞德是位格外敏銳的作家。讀這些故事的樂趣不但是在閱讀的中途,也在目的地。——加拿大作家暨電影製片大衛.貝茲莫茲吉斯

一部出色的作品集……麥克勞德對其筆下人物透過他們與家庭之間的關係所認知到的自我提供了深刻的見解。一部傑作。——《出版人周刊》星級評論

精細入微……麥克勞德的第二部作品集充滿了晶瑩剔透的時刻。——《柯克斯評論》

《愛動物的人》中的八個故事充滿欺騙性……麥克勞德以幾近口語化的風格寫作,輕鬆自如,易於閱讀。這種簡潔掩蓋了故事的複雜,讓它們自己在讀者的腦袋和內心中爆發。——羅伯特・J・維爾瑟馬,《多倫多星報》

引人入勝……麥克勞德巧妙編織了家庭和各種關係之間的故事,讓人物重新審視當前的假設,以及他們自己和所居世界的未知未來。——利亞・斯特勞斯,《書單》

天賦如此鮮明。——《刀如何發音》作者蘇萬卡姆・塔瑪旺薩

作者簡介:

亞歷山大・麥克勞德 Alexander MacLeod

亞歷山大.麥克勞德出生於加拿大布雷頓角的因佛尼斯,在渥太華的溫莎長大。他的第一本短篇小說集《Light Lifting》入圍豐業銀行吉勒獎、法蘭克.歐康諾國際短篇故事獎以及大英國協圖書獎,並以〈兔形目〉一文贏得二○一九年的歐.亨利獎。麥克勞德擁有溫莎大學、聖母大學及麥基爾大學三所大學的學位。他目前住在新斯科舍省達特茅斯,在哈利法克斯的聖瑪麗大學任教。

譯者簡介:

趙丕慧

一九六四年生,輔仁大學英國文學碩士。譯有《堅果殼》、《甜食控》、《贖罪》、《杜鵑的呼喚》、《臨時空缺》、《少年Pi的奇幻漂流》、《24個比利》、《絲之屋》、《莫里亞蒂的算計》、《穿條紋衣的男孩》、《不能說的名字》、《易經》、《雷峯塔》等書。

章節試閱

兔形目

有些晚上,兔子和我都在地板上,正拿他的玩具胡蘿蔔玩拔河,他會突然靜止不動,彷彿終於來到了一個重大的突破點。他會看著我,微微一變,快速的瞥視穩定下來,變成牢牢的瞪視。他這個樣子讓我迴避不了,我也只能回視。他有這種白化症眼睛,外環一圈不鮮亮的充血粉紅色,中間一層雪泥似的灰色,再過來就是中央的深紅色。我也說不上來,可有時他像這樣子欺近我,而我凝視著這些個大圈小圈,我會迷失,我會感覺我正在一個異樣的太陽系裡墜落,那裡迷失的軌道繞著一個瓦解的、燃燒的太陽運轉。

我們的兔子──現在算是我的兔子了──他跟我被裹在某個我不完全明白的什麼裡。即使在我以為我讀懂了他的時候,我也知道他同時在讀我──而且做得比我好──接收了我所有下意識的線索,甚至是連我自己也不明白我在發送的最幽微的訊號。這種你來我往,很複雜。說不定我們最近是太常在一起了。說不定是我花太多時間思索兔子了。

以兔子這個物種來說,我告訴你,牠們是反覆無常,冥頑不靈的生物,執迷不悟又陰晴不定,脾氣很大,完全無法預測,神祕難解。而且也安靜得讓人發毛。不過牠們卻是有趣的同伴。你只需要有耐性,密切注意,並且努力找出牠們最微不足道的動作可能代表什麼意義。有時很明顯。如果兔子愛你,或是牠覺得你是人渣,你立馬就會知道,但是在這兩個極端之間有很大的空間──其他的一切都介於其中──而你怎麼也不能確定你在兔子的心裡是站在哪裡的。你可能會看著一隻極其沮喪的動物,一個痛苦的傢伙,或是,差不多也同樣容易,你可能跟宇宙中另一個無聊的東西分享你的人生,一隻十足舒服自在的兔寶寶,巴不得你到別的房間去。

大多數時候,這一切都不重要。我們各過各的日子,唯一固定的交談是少有的幾次理毛,我會好好幫他抓抓兩耳之間,深入到他自己抓不到的地方,而他的回報是舔我的手指或我的手背,或是舔掉我臉上的鹽。

但是今天不同。今天我們跨越到全新的、更險峻的領域了,而且,可能只是接下來的五分鐘,我們需要更妥當、更可靠的連結。而要能如此,他就必須做出他從沒做過的事:違背他自己的天性,發出至少一聲清晰的聲響,而且聲響之下的目的也必須清晰可辨。我需要這隻兔子找到語詞,或是可以代表語詞的東西。我需要他說話,就是現在,並且具體地告訴我是怎麼回事。

★

在往下說之前,我必須鄭重聲明我從不自認為是個愛動物的人。我也不是來自什麼寵物世家,從不覺得我們正在扶養的家人還需要更多的生命在其中穿梭,尤其不是那種碎步快跑的生命,爪子在硬木地板上敲得嗒嗒響的。

你需要了解的是──這大概就是最後的決定性因素吧──我太太莎拉對貓極度過敏,至少曾經是。我的意思是她曾經是我太太,後來變成我的夥伴。就跟大家一樣,我們隨時代演進,等到新詞彙出現──可能是我們在真正的教堂婚禮上結褵之後十年──我們很開心有了這種說法。我們感覺用「夥伴關係」來形容我們的狀況更妥貼、更精準,而且坦白說,我們始終都沒法真正知道能怎麼樣當全天候的太太或是先生。

不過我不確定你可能會用哪個字眼來形容我們現在的情況。「不傷感情的分居,」也許吧,「給各自喘息的空間,」但是並沒有離婚,還不到那個地步。還沒動用到司法系統。莎拉跟我不是前伴侶。我們照樣幾乎每天通電話,也盡量吸收其他人的新聞,但是已經一年多過去了,我還沒去過她在多倫多的新家,那間三十四樓的公寓。

不過我想像得出她在那裡的樣子,過著週六早晨的例行作息。很可能就跟以前差不多。我看見她從一個房間走進另一個房間,一手拿著本雜誌或是她的手機,另一手端著茶。她從一扇高窗往外看,可能是在沉思交通情況。我不知道。真的,她可能在跟任何人做任何事。每一種可能都供她選擇,就跟我一樣,而只有一些事情是沒得商量的。像是過敏。除非是有什麼我不知道的醫療過程,否則的話她無論在哪裡,無論在做什麼,莎拉都,幾乎百分之百,還是對貓過敏。她的情況是必須就醫的等級,需要用到注射筆那麼嚴重,所以養貓從來就不是我們可以選擇的事。那麼換成狗吧,一隻狗每天的戶外需求──散步,拋接球,掉毛,流口水,公園裡的狗便袋──太多了,太公開了,對我來說。

要是我們像剛開始那樣,要是一路走來只有我們兩個人,我覺得我們也許能夠就這麼一直過下去,什麼事也不會發生。問題是我們的孩子,三個,介於七到十三歲,全都擠在家裡。現在他們都還只是孩子,現在正是他們要蛻變成大人的前一刻。

回顧過去,我看出這是我們在一起的強度頂點,比孩子出生後無眠無休的夜晚或是如廁訓練的時期都還要狂野,我不知道我們是如何能夠只憑粗糙的忍耐熬過這麼多年的。可能是某種自動的機制,是冥冥之中的各種力量在我們身上揮發的自然結果。我們就像是一個複雜的雨林生態系,長滿了糾纏的卷鬚,生命繁茂茁壯,還有冒著熱氣的潮濕腐朽物。其間的平衡錯綜複雜,精確無比,而我們徹底融入了彼此的生命之中,融成了空前絕後的一體。

孩子們不停地請求,而我們最後也只能讓步。所有的朋友都有動物,所有的鄰居和親戚。有迷你臘腸狗,有兩隻眼睛不同色的哈士奇幼犬,有無毛的純種貓。感覺就像這種生物你是迴避不了的。

我們從基礎的水族箱開始,一個廉價的水槽在我們的客廳冒了大約一個月的氣泡,而我們在水槽裡溺死了十二條魚。之後,短暫討論過其他可能,但是到頭來,兔子似乎是我們的最佳選項,打開了哺乳動物王國的大門。總比養鳥或是蜥蜴要好,我們都這麼覺得,更有個性,更有互動。

「或許兔子差不多就像一隻貓。」我記得我是這麼說的。

我們是在奇集集(Kijiji)廣告上看到的──「給兔子一個家」──而那個他的阿卡迪亞前飼主最後免費將他送給了我們。

我到他家去拜訪他鋪了地毯的地下室,學習一切吃喝拉撒住的知識。

「我們有什麼特別需要做的事情嗎?」我問道。「我們沒有經驗。」

「只要別把他吃了就行,」那人說。「兔子就在那兒,知道吧,在那條線上。」他做了個劈手刀的動作,一隻手從空中劃過。「你不是想跟他們做朋友,就是想宰了他們當晚餐吃。今天已經有另外兩個人來了,要是你也跟那些王八蛋一樣,我就要把廣告撤掉了。我從他們的眼睛看得出來,那兩個傢伙。我就是看得出來。他們會把他帶回家,大概會把他拿去燉,做紅燒兔子,就跟我奶奶以前一樣,知道吧?很難看著他們,我跟你說,在有人當著你的面睜眼說瞎話的時候。」

我問他從我的眼裡看見了什麼。他哈哈笑,以手指敲太陽穴。「我什麼也看不出來,」他說。「我們也只能用猜的,對吧?誰能肯定這裡頭在想些什麼呢。不過我呢,現在是怎麼看你的?我,我在猜你不是會殺了我們的岡瑟的那種人。」

「岡瑟?」

他蹲下來說了三遍這個名字,說得很快,同時發出打舌聲。

兔子從沙發底下飛奔而出,跑向這個人,伸展身體讓他抓兩耳之間。

「他知道他的名字?」

「當然知道。每個人不都知道自己的名字嗎?」

「那我們可以改名嗎?」

「你想怎麼樣都行,朋友。離開這裡之後他就是你的兔子了。可如果你想讓他知道你是在跟他說話,那你最好是用他習慣的名字叫他。」

我伸出手,岡瑟聞了聞我的指頭,快速舔了一下。那時他的舌頭讓我感覺好陌生,那麼長、那麼乾。兔子的舌頭非常長,非常乾。

那人微笑。

「這是好兆頭,」他說。「通常不會這樣。岡瑟,他通常在陌生人的面前很害羞,通常他得要花點時間才能做決定。」

兔子把小腦袋往我的小腿上蹭,用我的脛骨來給他頭上的某一處抓癢。

我感覺到變化來了。

「那麼我們就成交了?」那人說。

「應該是吧,」我說。然後我們握手。

「你保證不會宰了他?」他半說笑道。

「對,」我說,同時搖頭。實在是太荒謬了。

「那也許你可以鄭重地跟我說一遍,現在?」

這一次不是開玩笑。他認真地看著我,我也看回去。他還沒放開我的手,我們站在那兒,我感覺到他在我的手指上施加了額外的力道,把我的指關節都握在一起。

「我保證我不會殺掉岡瑟。」

「非常好,」那人說,露出笑容,隨即聳聳肩。「至少,這樣子對我算是夠好了。」

★

大約三週之後莎拉跟我開始討論要給他安樂死。

「這樣子不行,」她說。「對吧?我們都看得出來。無論怎麼樣──賣掉他,或是送去收容所之類的,我不在乎──反正不能像現在這樣了。沒關係,就承認是我們犯了個錯。」

孩子們早已沒了興趣,那個小箱子也很噁心。我們用的是較便宜的墊子,而岡瑟很討厭它。頭兩天他就扯爛了兩本圖書館借來的書,嚼穿了六條電線卻沒被電到。他還感染了不知什麼,是他搬來時發生的,可能是被我們傳染了,可是他的樣子真的夠恐怖的。他眼睛下方的毛皮有濃稠的黃色黏液,兩隻眼睛的淚管都腫成綠色和紅色。他幾乎不吃東西,而且兔子糞便本來應該是容易清理的乾燥顆粒,他卻大小便失禁。差不多有一週,我們的白色沙發,我們現在仍在用的、我和岡瑟看電視時仍在坐的沙發,到處都是兔子腹瀉的殘跡。

連我也變了。我的呼吸開始改變,一種近似氣喘的病症在我胸腔裡的黏膜發展了起來。我感覺到肺葉裡有這種濕潤的疼痛──像是身體中央有一大塊瘀傷──而且我開始在晨間上下樓梯困難。我們還不清楚肇因,也無法斷言跟岡瑟有直接的關係。醫生說還有其他可能的解釋──成年遲發性疾病,在身體中潛伏幾十年之後才發作。不過我有自己的哮鳴推論,而我滿肯定這隻兔子跟我是命中犯沖的。

我們把他帶去找獸醫,他卻一點忙也幫不上。

獸醫把岡瑟按在不鏽鋼檢查台上,拿光照他的眼睛和耳朵,四處觸摸,摸遍了岡瑟的全身上下。全程不到十分鐘。然後他把紫色手套剝掉,丟進了無菌垃圾桶裡。

「嗯,」他說,「我就有話直說了。」他朝門口歪歪頭。門外的候診室裡起碼還有十個人,全都握著牽繩和點心,帶著他們摯愛的寵物。「我想你們也看出來了,我們這裡主要是治療犬貓的。你們知道我的意思吧?那是我們百分之九十五的業務。恐怕我們對稀有寵物的經驗並不多。」

「稀有寵物?」我說。「嗄,兔子現在成了稀有寵物了嗎?」

「是對我而言。我的意思是:我已經做過了基本收費的檢查,下一步就是照Χ光和進一步的診斷,而我覺得你們不會想要。至少不會想給兔子做那些檢查,至少不是一隻還沒結紮的兔子。」

在那一刻,事情幾乎就這麼定了。岡瑟差一點就是我們的過去的一頁了。新的未來,新的開始,就在眼前了。

「這樣吧,」他說。「我離開一會兒,也許你們能用一點時間想想你們打算如何道別。等我回來,如果你們沒有異議,我會給他一點鎮定劑讓他睡著。然後我們再弄好靜脈注射,看你們決定幾時要用藥再用。他會走得很平靜,沒有痛苦。要是他不吃不喝又看不見,又算得上什麼生活品質呢?」

他離開房間時,我看著他的面部表情改變,從嚴肅的生死模式換成了給他的常客看的愉悅歡欣的半年體檢臉孔。

我轉向莎拉,但是她已經在收拾東西,要把岡瑟帶回家了。

「混帳王八蛋,」她跟我說。

我微笑點頭。我老婆可不喜歡聽別人指揮。

兔形目

有些晚上,兔子和我都在地板上,正拿他的玩具胡蘿蔔玩拔河,他會突然靜止不動,彷彿終於來到了一個重大的突破點。他會看著我,微微一變,快速的瞥視穩定下來,變成牢牢的瞪視。他這個樣子讓我迴避不了,我也只能回視。他有這種白化症眼睛,外環一圈不鮮亮的充血粉紅色,中間一層雪泥似的灰色,再過來就是中央的深紅色。我也說不上來,可有時他像這樣子欺近我,而我凝視著這些個大圈小圈,我會迷失,我會感覺我正在一個異樣的太陽系裡墜落,那裡迷失的軌道繞著一個瓦解的、燃燒的太陽運轉。

我們的兔子──現在算是我的兔子了─...

目錄

目次

兔形目

死者要的

你以為你是在看什麼?

底下的一切

演藝人

第九特區

遠房親戚

交屋日

目次

兔形目

死者要的

你以為你是在看什麼?

底下的一切

演藝人

第九特區

遠房親戚

交屋日

共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

麥克勞德,是美國俄克拉何馬州波特瓦特米郡西北部的一個城鎮,是奧克拉荷馬市綜合大都市區的一部分。2010年人口普查為4044人,比2000年人口普查時的3548人增加14.0%。該鎮建於1895年,以喬克托,奧克拉荷馬和海灣鐵路律師約翰·W·麥克勞德命名。

麥克勞德,是美國俄克拉何馬州波特瓦特米郡西北部的一個城鎮,是奧克拉荷馬市綜合大都市區的一部分。2010年人口普查為4044人,比2000年人口普查時的3548人增加14.0%。該鎮建於1895年,以喬克托,奧克拉荷馬和海灣鐵路律師約翰·W·麥克勞德命名。