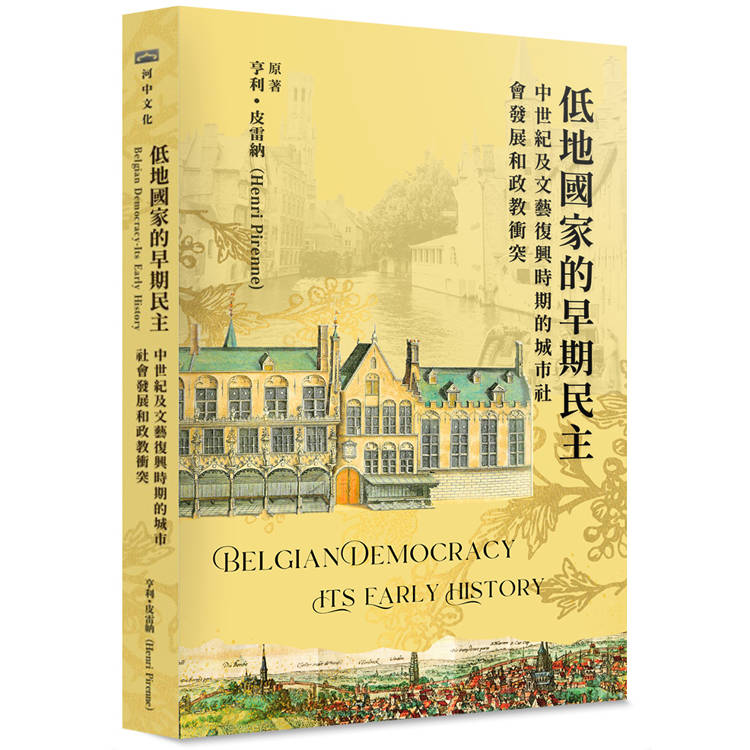

本書算是著者皮雷納較早期的著作,法文原名《低地國家的民主》於1910年出版,1915年英譯本以《比利時的民主:其早期歷史》出版,1960年代美國再版發行,曾以《低地國家的早期民主:中世紀及文藝復興時期的城市社會發展和政教衝突》為標題。以比利時的民主為名,意在點出十世紀以降歐洲從中世紀社會逐漸在商貿上的復甦,從人身自由的擴大,包括行動和意識,進而追求法律和政治參與。而其發祥地討論的是阿爾卑斯山以北的低地國家地區,這也是除義大利城市之外近代最早的商業萌芽之地。如學者所推崇的,本書不能算是皮氏一生代表性的著作,卻是一本傑出的奠基之作,對瞭解他很多的重要立論和研究成果有不可或缺價值。

歐洲的自由、民主、資本等等自有其興起發展的脈絡可循,總而言之,不僅是一部沿革的遞嬗,尤在於其衍生發展中的有機過程所隱含的意義與價值。皮雷納教授此書從低地國家的比利時荷蘭等為探討重點,歷數自中世紀商貿復甦後城鎮的面目變化及人口流動,是一部嚴謹的學術著作,又是栩栩如生的城市面貌說書,甚至可當作今天低地國家深度旅遊的古蹟導覽。

| FindBook |

|

有 1 項符合

亨利.皮雷納的圖書 |

|

$ 276 ~ 315 | 低地國家的早期民主:中世紀及文藝復興時期的城市社會發展和政教衝突【金石堂、博客來熱銷】

作者:亨利.皮雷納 出版社:河中文化實業有限公司 出版日期:2025-04-30  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:低地國家的早期民主:中世紀及文藝復興時期的城市社會發展和政教衝突

內容簡介

作者介紹

作者簡介

亨利.皮雷納(Henri Pirenne 1862-1935)

是二十世紀最富影響力的歷史學家之一,也是比利時本國史學精神的代表,他的著作被翻譯和經歐美學生傳布於全世界,直到今天依然方興未艾。他從中世紀社會經濟史的研究出發,開創一條研究歐洲史的新道路,很多觀點深深地影響以下研究中世紀史的學者,進而整個歐洲史的學界。他引進社會經濟因素於研究中,說明社會經濟的因素在歐洲史研究的重要性,許多政治、法律、王權特質、政教衝突、民主精神、商貿發展、城市風格乃至生活習性都跟歐洲社會經濟的演變有很深的因果關係。他縝密的史學考據功夫從自己的家鄉低地國(今天的荷蘭比利時盧森堡)開始史地的爬梳,最終化為盱衡整個歐洲史脈絡發展的全貌。

皮氏於1862年生於比利時東部的韋爾維耶(Verviers),1880年入列日(Liège)大學跟隨名師Godefroid Kurth(1847–1916)攻讀史學,並曾到德國柏林及萊比錫大學唸書,當時德國史學正值高峰 他從中受益良多,也看到其中隱含的問題。

他在比利時列日大學教了一年古文書學和外交學後,於1886年起在根特(Ghent)大學教中世紀史,從此一直到1930年退休為止,於1935年在首都布魯塞爾附近的Uccle逝世。

譯者簡介

丁廼靜

大學畢業後從事專職翻譯,曾翻譯中西文化書籍多種

蘇意秋

大學外文系畢業,曾翻譯有關教會歷史等多種。

亨利.皮雷納(Henri Pirenne 1862-1935)

是二十世紀最富影響力的歷史學家之一,也是比利時本國史學精神的代表,他的著作被翻譯和經歐美學生傳布於全世界,直到今天依然方興未艾。他從中世紀社會經濟史的研究出發,開創一條研究歐洲史的新道路,很多觀點深深地影響以下研究中世紀史的學者,進而整個歐洲史的學界。他引進社會經濟因素於研究中,說明社會經濟的因素在歐洲史研究的重要性,許多政治、法律、王權特質、政教衝突、民主精神、商貿發展、城市風格乃至生活習性都跟歐洲社會經濟的演變有很深的因果關係。他縝密的史學考據功夫從自己的家鄉低地國(今天的荷蘭比利時盧森堡)開始史地的爬梳,最終化為盱衡整個歐洲史脈絡發展的全貌。

皮氏於1862年生於比利時東部的韋爾維耶(Verviers),1880年入列日(Liège)大學跟隨名師Godefroid Kurth(1847–1916)攻讀史學,並曾到德國柏林及萊比錫大學唸書,當時德國史學正值高峰 他從中受益良多,也看到其中隱含的問題。

他在比利時列日大學教了一年古文書學和外交學後,於1886年起在根特(Ghent)大學教中世紀史,從此一直到1930年退休為止,於1935年在首都布魯塞爾附近的Uccle逝世。

譯者簡介

丁廼靜

大學畢業後從事專職翻譯,曾翻譯中西文化書籍多種

蘇意秋

大學外文系畢業,曾翻譯有關教會歷史等多種。

目錄

法文版序言

英文版序言

第一章 城鎮的興起

I. 羅馬時代與法蘭克時代

II. 城堡與城市

III. 市集與其移民

IV. 貿易人口與其社會需求

V. 公會(行會)

第二章 城市體制之發展

I. 在俗王公與教會王公;坎布瑞(Combrai)公社;佛拉芒(Flamand)城鎮

II. 城市法之發展;城鎮之人權與土地

III. 城鎮法庭;市政官(Échevins);議會;陪審團

第三章 城市體制之發展(續)

I. 城鎮章程的原本與衍生型式

II. 列日(Liège)型式

III. 法蘭德斯的型式

第四章 城鎮的經濟

I. 城鄉經濟關係

II. 城鎮食物供應與食品交易法規

III. 第二級產業法規:手工業

IV. 出口產業法規:受薪階級與資本家

V. 主教城(Episcopal Cities) 之經濟特性

VI. 城鎮人口密度

第五章 顯貴治理之城鎮

I. 顯貴(Patriciate) 之形成與演進

II. 顯貴治理之特色

第六章 平民的興起

I. 顯貴治理式微。平民初起

II. 列日采邑主教區之民主運動

III. 法蘭德斯之民主運動

IV. 十四世紀之社會動盪

第七章 民主政體轄下之城鎮

I. 中世紀城市民主之特徵

II. 手工業治理下之城市經濟

III. 政治組織

第八章 城市民主與邦國

I. 在勃艮第公國時期前城鎮與君主之關係

II. 十五世紀城市自治與君主政體之衝突

第九章 文藝復興時期的城鎮

I. 經濟變革及對城鎮治理之影響

II. 十六世紀之城鎮人口

III. 反抗查理五世之根特(Ghent)起義

第十章 宗教改革(Reformation)時期之城鎮

I. 源於宗教改革之社會與政治運動

II. 喀爾文教派(Calvinist)治理下之城鎮

第十一章 十七世紀之城鎮

I. 聯合共和國(United Provinces)與比利時城鎮政府

II. 列日采邑主教區中城鎮民主之終結

索引

附圖

圖一:現代比利時地圖中的書中地名(譯者製)

圖二:現代低地國家地圖中的書中地名(譯者製)

英文版序言

第一章 城鎮的興起

I. 羅馬時代與法蘭克時代

II. 城堡與城市

III. 市集與其移民

IV. 貿易人口與其社會需求

V. 公會(行會)

第二章 城市體制之發展

I. 在俗王公與教會王公;坎布瑞(Combrai)公社;佛拉芒(Flamand)城鎮

II. 城市法之發展;城鎮之人權與土地

III. 城鎮法庭;市政官(Échevins);議會;陪審團

第三章 城市體制之發展(續)

I. 城鎮章程的原本與衍生型式

II. 列日(Liège)型式

III. 法蘭德斯的型式

第四章 城鎮的經濟

I. 城鄉經濟關係

II. 城鎮食物供應與食品交易法規

III. 第二級產業法規:手工業

IV. 出口產業法規:受薪階級與資本家

V. 主教城(Episcopal Cities) 之經濟特性

VI. 城鎮人口密度

第五章 顯貴治理之城鎮

I. 顯貴(Patriciate) 之形成與演進

II. 顯貴治理之特色

第六章 平民的興起

I. 顯貴治理式微。平民初起

II. 列日采邑主教區之民主運動

III. 法蘭德斯之民主運動

IV. 十四世紀之社會動盪

第七章 民主政體轄下之城鎮

I. 中世紀城市民主之特徵

II. 手工業治理下之城市經濟

III. 政治組織

第八章 城市民主與邦國

I. 在勃艮第公國時期前城鎮與君主之關係

II. 十五世紀城市自治與君主政體之衝突

第九章 文藝復興時期的城鎮

I. 經濟變革及對城鎮治理之影響

II. 十六世紀之城鎮人口

III. 反抗查理五世之根特(Ghent)起義

第十章 宗教改革(Reformation)時期之城鎮

I. 源於宗教改革之社會與政治運動

II. 喀爾文教派(Calvinist)治理下之城鎮

第十一章 十七世紀之城鎮

I. 聯合共和國(United Provinces)與比利時城鎮政府

II. 列日采邑主教區中城鎮民主之終結

索引

附圖

圖一:現代比利時地圖中的書中地名(譯者製)

圖二:現代低地國家地圖中的書中地名(譯者製)

序

英文版序言

這本小書於西元1910年首度問世,自此之後,並沒有出現讓我必須重新審視其總體思路之新著述。儘管如此,此英文譯本仍包含若干細微的更正,使文本得以更好。

本書主題涉及整個低地國家,取其舊意指涵蓋法國北部區域與加萊海峽省(Pas-de-Calais)以及比利時與荷蘭王國之範圍。在我們的時代之前,該地區已知的唯一民主型式就是城市民主,因而這本小書只論及城市也就不足為奇了。此外,本著作實際上幾乎以現代比利時王國的城鎮作為框架。在歐洲北方,無一處的民主制度發展得比斯海爾德河(Scheldt)和默茲河(Meuse)兩岸的城鎮更蓬勃更具成效。除了此項卓越發展所具的歷史意義外,針對比利時昔日民主歷史的研究,相當值得有意研究當代民主議題人士投以關注。對此,我深切相信,比利時的城鎮迄今在其歷史各個階段所展現的活力乃明確之證,即使近來遭受可怕災難,它們必然會重新綻放實力。期盼英語國家的民眾對它們目前不幸慷慨的體恤之情,能擴展些許在理解其早期的歷史之上!

有幸承蒙曼徹斯特大學將此小書納入其歷史叢書出版品,至深銘感。我也要向翻譯本書的J. V. Saunders先生表達感激之情。當前情勢不容我親自校閱他的譯文,也無法實際看到該書校樣。因此,我必須向我的朋友T. F. Tout教授致上最誠摯的謝意,他一直費心負責譯稿之修訂及譯本之付梓發行,以及,J. M. Potter小姐於此兩方面給予他的莫大的協助,並編輯了索引。亦對大學出版委員會秘書H. M. McKechnie先生提供寶貴的協助,謹致謝忱。

亨利·皮雷納(H. Pirenne)

根特

1915年2月

這本小書於西元1910年首度問世,自此之後,並沒有出現讓我必須重新審視其總體思路之新著述。儘管如此,此英文譯本仍包含若干細微的更正,使文本得以更好。

本書主題涉及整個低地國家,取其舊意指涵蓋法國北部區域與加萊海峽省(Pas-de-Calais)以及比利時與荷蘭王國之範圍。在我們的時代之前,該地區已知的唯一民主型式就是城市民主,因而這本小書只論及城市也就不足為奇了。此外,本著作實際上幾乎以現代比利時王國的城鎮作為框架。在歐洲北方,無一處的民主制度發展得比斯海爾德河(Scheldt)和默茲河(Meuse)兩岸的城鎮更蓬勃更具成效。除了此項卓越發展所具的歷史意義外,針對比利時昔日民主歷史的研究,相當值得有意研究當代民主議題人士投以關注。對此,我深切相信,比利時的城鎮迄今在其歷史各個階段所展現的活力乃明確之證,即使近來遭受可怕災難,它們必然會重新綻放實力。期盼英語國家的民眾對它們目前不幸慷慨的體恤之情,能擴展些許在理解其早期的歷史之上!

有幸承蒙曼徹斯特大學將此小書納入其歷史叢書出版品,至深銘感。我也要向翻譯本書的J. V. Saunders先生表達感激之情。當前情勢不容我親自校閱他的譯文,也無法實際看到該書校樣。因此,我必須向我的朋友T. F. Tout教授致上最誠摯的謝意,他一直費心負責譯稿之修訂及譯本之付梓發行,以及,J. M. Potter小姐於此兩方面給予他的莫大的協助,並編輯了索引。亦對大學出版委員會秘書H. M. McKechnie先生提供寶貴的協助,謹致謝忱。

亨利·皮雷納(H. Pirenne)

根特

1915年2月

|