第九章 國家的器官

訪談中,有一度雙方都想弄清楚彼此的意圖,剛開始我還以為我才是問題所在。我當時還沒辦法跟柯文哲——這位台大醫院的資深外科醫師--說明,林理善已經透過管道,在台灣醫界打聽到柯文哲的名字,說他也許對中國大陸的器官移植略有所知……簡言之,我們今天能夠一起坐在這裡,幾乎是不可能的任務。從柯醫師的神態,他那溫文有禮的舉止,就連他那溫和卻意味深長的握手方式,都無法讓他和大陸的僵化或是某種偏見扯上邊,但是氣氛卻明顯不祥,彷彿風暴即將來臨。更糟的是,我們兩人——我身材魁梧,柯文哲也蠻高——就在一個小小的辦公室裡,坐在兩張單薄的塑膠椅子上,近得可以聞到彼此身上的汗臭味。我平靜地開場白,跟柯醫師說,有關大陸的器官強摘問題,任何他能夠提供的訊息我都有興趣。

柯醫師認為我在白費功夫。他帶著不耐的權威感,列出所有的限制:中國的器官捐贈沒有中央資料庫,醫生只是用一個非正式的像eBay購物網站那樣的系統,因為那是在灰色地帶運作的一種商業行為。醫院裡的人用他們的個人人脈去取得捐贈者與受贈者名單。器官移植者的廣告不只出現在網路上(那是給外國人看的釣餌,我也看過那些網站),還會出現在街頭,讓潛在的中國買家看到電話亭裡的貼紙、小商業報紙裡的廣告、布告欄裡的傳單。

想像中,那是類似伴遊的廣告。也許我臉上閃過一絲不屑。也許沒有。無論如何,柯醫師似乎將我的靜默當成質疑,他的聲調提高了一些。

「你是真的不懂嗎?你在中國是可以為所欲為的。可以把人切成好幾塊。如果你要就可以切掉人的生殖器。」

他咧嘴一笑,看起來不怎麼賞心悅目。這很令人不安。然而我並不是真的怕他又罵我是個笨外國人,而是擔心他會就此停止訪問。我只能百分之百坦白:

「我並不是什麼政府單位來的人。我也不能要求你說這些。我只是一個作家。我沒有能力起訴你,或造成你行醫時的困擾。我也知道你關心你的病人。你去中國進行器官移植只是為了解救生命。」

理善插話進來:

「我剛從以色列過來。他們政府禁止人民到中國進行器官移植,因為你無法確定器官是來自一個合法處決的罪犯或是一個良心犯。」

「你希望這種事情發生在這裡嗎?」我補上一句。「這是會發生的,如果沒有搞清楚的話……所以這是真的嗎?良心犯—法輪功或也許其他人的器官會被強摘?」

接下來發生的事我原本以為只會發生在電影裡。柯醫師的身體似乎整個縮了起來,他的下巴、肩膀都垮掉了。他的雙眼凝視著空洞的牆壁,只剩下一點嘶嘶的聲音。「是的,」柯醫師說:「是的,他們是這樣的幹的。是的,這是真的。」

***

幾年前,柯醫師開始考慮到中國大陸求取人類的器官。這並不是愉快的決定:他是一個有良知而且謹慎的外科醫師,並不是賭徒。但是在台灣,等待一個肝臟或甚至一顆腎臟的時間可以長達兩年或三年。這個時間足以讓他很多年齡較長的病人等不及。如果中國的醫院可以提供他們在網站上說的一應俱全的服務——訂好捐贈者,組織匹配,手術,觀察,藥物治療,痊癒——原本連飛機都上不了的病人可以康復,成功消化他們的飛機餐,不曉得自己是不是還需要輪椅,淚眼婆娑地擁抱他們的孫子。在台灣被宣判死刑,中國醫院公然廣告可以在一星期或也許兩星期內找到組織匹配的器官。

他並不想去窺探大陸幕後的一切,就是如此。是的,你在中國可以為所欲為。他想做的事情和閹割別人也沒有太大差別;路人皆知,那些器官都是來自等待處決的死刑犯。所以如果他的工作就是要把他那些脆弱的病人載進那野蠻的東方,然後帶著他們活著回來,那也就罷了,但即使這點也還是不能確定的;犯人的生活形態很有可能包含吸毒或是淫亂的。首先,肝炎就很猖獗。勞教所生活緊張,營養不良。任何的,或甚至全部的,這些用藥歷史現在都會進入他病人的身體,獲得重生的機會。這是個法律上的真空地帶,在這個高度競爭的行業裡,萬一出了什麼問題,追索權在那裡?他的病人也並不富裕。台灣還是一條小龍;他的病人肯定是過著很有意思,但也相當樸素的生活。瞄一眼網路上,一顆腎臟給外國人的價格是美金六萬兩千元。因為中國人認為台灣人是戴著華人面具的浮誇的外國人,給他的價格自然也是如此。但本土中國人拿到的價格卻是一半或更低。這個不公平待遇啃噬著他。柯醫師必須說服大陸的醫師,說他不是一個外國魔鬼,而是他們的兄弟,儘管他之前的許多台商都做不到這點。

「所有的器官都會來自法輪功。」柯文哲,台大醫院創傷醫學部主任。照片由柯文哲醫生提供。

柯醫師到了中國,和他的醫學同業精細地搏感情:一場鴻門宴。卡拉OK酒吧。喝完干邑白蘭地再喝茅台。精巧的恭維,調侃他的口音。當整個儀式全部結束,大家的酒都醒了,那些中國的外科醫生召喚著他。

你是自己人。你是我們的兄弟。所以我們會給你自己人的價格。而且不只如此。我們知道你的煩惱,擔心器官的品質。我們相信你會謹慎行事。所以你不用擔心你的病人。他們會得到最好的待遇:所有的器官都會來自法輪功。那些人也許有點瘋,但你知道嗎?他們不煙不酒。許多人都還很年輕,而且他們都在練健康的中國氣功。不久之後,你的病人——他們也都會變得年輕又健康。

柯醫師於是微笑著,客氣地感謝他們,接著整個程序開始了。但是在勝利的此刻,柯一點都不覺得輕鬆,更糟糕的事情啃噬著他。那是他說不出口的事。

就連柯醫師已經在大陸為他的病人安排好診療,他都還在想著,一定有什麼方法可以合理化這個系統,進行某種監督,一些技術上的調整。現在那些大陸上的醫生已經雙手染血,也沒有明顯的醫療改革道路。要公開討論就得翻出舊帳。中共絕不可能允許那些屠殺良心犯的人出來面對世人——事實上,他的中國外科醫生朋友已經很小心地讓他知道,因為奥運快到了,摘取法輪功器官的運作將暫停。但是不用擔心,他們跟他保證,奥運一過,一切都會重新開始!也許眼前就是要利用這個短暫的空檔,做為一個新的開始,以改良衛生官僚風氣,也就是保守秘密的代價要提高了?

關於同意書的簽署,有很多種說法——讓囚犯簽一個讓渡書,把自己的器官捐給國家,做為「最後的懺悔」,或是之類的。但是這位外科醫師當然知道勞教所的獄卒想讓囚犯簽署什麼文件都可以。改革必須始於醫生的良知與自衛本能。柯醫師利用自己的時間建立一個全國性的資料庫,一個外科醫生專用的強制性表格。每得到一個器官,醫生必須仔細填入捐贈者個人的健康、用藥歷史、血型、地址、逮捕紀錄,包羅萬象。柯醫師帶我們看他的桌上型電腦,我們把它從頭看了一遍。確實做得很漂亮——簡單、明白、方便大陸人使用——連赤腳醫生都能用。

也許他甚至可以把這個系統賣給中國的醫院,他們還會付點錢,但是——這又啃噬著他——即使大陸的醫生採用這個系統,「你也只能減少95%的問題,」柯醫師搖著頭說。

無論如何,他們拒絕了這套系統。回想這件事,可以明顯看到那些大陸醫生在從事器官交易,並不介意來一場非正式的叫賣,透過電子郵件和獨立的線上使用團體,而柯醫師的表格可能會從系統裡面刪除太多捐贈者,創造出公平競爭的環境,或者就只是留下太多電子線索。當時天色已晚,我們都有些累了;被拒絕的消息傳回給柯醫師,就像你向遠方的表親問好,他卻沒收到。

現在柯醫師悄聲說道:「但是一定要做點什麼。應該要做點什麼。」

柯醫師的資料庫被拒絕之後大約一年,他匿名接受一位美國作家的訪問——橫豎我們認為是匿名——而這位外科醫師從此被禁止入境大陸。

***

在柯醫師的證詞之外,有一些比較隱晦的版本也出現了:法蘭西斯.納瓦洛醫師(Dr. Francis Navarro)是法國蒙特佩利爾醫院(Montpelier)的器官移植科主任,他在2006年應邀到成都大學演示他的肝臟移植技術。中國的主辦單位和氣地跟納瓦洛說,他抵達當天,他們會準備好一個肝臟在那裡。這有點像是下訂單殺人,納瓦洛的滿腹狐疑事後獲得證實,因為有個軍醫院的院長提到,他急著在中國農曆過年前執行一批他所負責的死刑。納瓦洛當然將這些事件告知法國政府,但是法國政府顯然並不怎麼打算減少或限制法國人到中國去進行器官移植。

瑞士國家器官捐贈移植基金會的董事長法蘭茲.因默爾(Franz Immer)醫師也說過類似的故事:「我2007年到北京參訪時,有一家醫院邀請我們觀摩一場心臟移植手術。主辦單位問我們希望在上午或下午進行。這意味著捐贈者會在一個指定時刻死亡,或是被殺,就看參觀者方便。我拒絕參加。」

傑克.李維(Jacob Lavee)醫師是一個心血管外科醫師,也是以色列謝巴醫學中心(Sheba Medical Center)的心臟移植科主任。2005年,有一個心臟方面的重症病人告知,兩星期後他的醫療保險公司(基本上是個健保機構)在中國找到一個心臟移植的機會。那個保險公司不僅會支付這筆費用,他們還指明一個特定日期進行移植,這點讓李維覺得很驚訝——這顯然不是因為意外死亡。李維聽說以色列人從中國取得腎臟有好幾年了,但他假設這會很像印度的情形——有些窮人走投無路,只好賣一顆腎來賺點錢。然而眼前的情形像是已安排好時程的謀殺。李維在研究過喬高(David Kilgour)和麥塔斯(David Matas)的作品之後,成為反強摘器官醫生組織(Doctor against Forced Organ Harvesting)的一個重要角色,並領導以色列器官移植法的寧靜革命。

李維、因默和納瓦洛這幾位醫師的經驗確認了一項眾所周知的事實——中國的囚犯會被強摘器官,而且他們是在有人預訂的情況下被處決的。然而在這三個案例中,簡直可以重新發現一個毫無禁忌限制的醫療文化,讓他們願意相信一個更加具爭議性,而且令人不安的假設,也就是良心犯也會被強摘器官,而這也帶來各種程度的個人行動主義。柯醫師未曾經歷這個過程。他為他的病人戰鬥,隨著他的勝利達陣,真相被拋諸腦後,就像一桶冰冷的運動飲料。

要了解柯醫師在我們訪談中的輕微崩潰,有一句形容台灣的話也許很中肯。台灣和中國同文同種,也使用類似的斡旋策略,但是最重要的是,台灣是個自由的社會——談到法輪功,台灣和中國也許是背道而馳的。是的,近年來,台灣的警察會把法輪功的人和來自大陸的旅行團(這是重要的收入來源)分隔開來,而且就像所有的兩岸關係一樣,政客們小心不去踩到大陸的地雷。但是在我和柯醫師談話之前幾天,我和幾位法輪功的師姑,穿越警戒線,進入台北的一所監獄,看著她們教導數百名罪犯練法輪功——吸毒者、幫派分子、以及甚至有少數從他們的刺青可以看出來的殺手。有個面帶微笑的獄警甚至跟我說,他熱烈支持用法輪功做為矯正活動。第二天,在一日終了的時刻,我看見台北中央地區有十來個氣質出眾的人聚集在一起,包括該區的警察局長,不是去打撞球或到酒吧喝啤酒,而是去練法輪功——從中共的角度看,是一個瘋子佔領了瘋人院的事件。台灣估計有四萬人自認是法輪功的某種成員,而大多數台灣人也都顯然認為他們是一種合法的宗教組織,而不是什麼邪教。

我在2014年的一月中寫到這個部份,柯文哲在台灣政壇上已經儼然是個非常重要的角色。事實上,這本書付梓之際,也許柯醫師會成為台北市的市長,或者不會。

因為柯醫師的經驗和行動可能被他的政治對手拿來炒作,我想加上一點我個人的觀察。柯醫師面對的是一種令他極度困擾的道德困境。他的病人沒有他安排的這些移植,就會死去,而跟病人說明器官來源也沒什麼好處。因此儘管柯在政治上不能算是個公然激進份子,他卻是藉由一紙標準化的醫療表格,從內部去改變整個體制,這樣的嘗試即使只是一個渺茫的機會,卻多過全世界健康組織與醫生協會與移植傳統曾經做過的。不管怎麼說,柯醫師願意坦白說明,顯示他過人的勇氣。他的說明是鐵證如山。長久以來,人們都想要從醫學界找到一個無懈可擊的消息來源,證實中國強摘良心犯的器官。柯文哲的說明是這段追究的最高潮。

***

中國強摘良心犯器官的行為,更進一步的確認是來自他們內部的領導階層。這個故事很複雜。一開始是在2012年2月6日夜晚,重慶市公安局局長打扮成一個老婦人的模樣,鑽進一輛汽車,開到成都的美國駐中國領事館。在大約三十小時的時間,他吐露了相當多的機密資訊,都是關於他的上司和長期的靠山,重慶市委書記,也就是政治局的領導者,當時是繼任國家主席(或至少控制安全部隊)的黑馬角逐者。機密洩露者的名字是王立軍,他的上司則是薄熙來。

王立軍洩露了什麼?綜合洩露的資訊和推論,至少討論到四大範圍:

首先,薄熙來的妻子谷開來曾經和一個名為尼爾.海伍德(Neil Heywood)的英國人有過商業往來。當兩人的婚外情變質之後,她派人暗殺他。

第二,薄熙來曾經私吞重慶的部份公款。

第三,在風行的反貪腐力量的包裝之下,薄熙來定期整頓當地的罪犯和政治對手,有時候未經任何妥善的程序,就下令處決或監禁。

第四,薄熙來私下監聽其他政治局的成員。2012伊始,中國領導階層的權力移轉大多預期順利進行;中立的胡錦濤將在秋天下台,而不同的派系--所謂改革派和死硬派--則將安靜而有效率地相互角逐,最後以不記名投票選出一個新的領導者。然而有些死硬派在鼓吹薄熙來和習近平一較高下,習近平是在協調之後產生的領先競逐者。薄熙來的監聽行為顯示他也許甚至想要和周永康合作奪權,周永康是中央政法委員會(Political and Legislative Affairs Committee)政法委書記,這個單位在過去十年來,累積的權力相當於,以美國的辭彙來說,就是集中情局、國安局、司法部、以及聯邦調查局於一身。王立軍、薄熙來和周永康全都是和前總理江澤民同一路線的反改革陣營。這些人都藉由鎮壓法輪功來提高他們的聲望,而江澤民則被視為是這些鎮壓行動的總指揮。

一場權力鬥爭開始了,這場危機並未完全打亂預定的2012年中國領導階層的權力轉移,但是會威脅到它的合法性,並把交棒給習近平的時間延後幾個月。然而西方觀眾對這種拜占庭式的中國官僚內幕總是看得眼花瞭亂,簡直是冗長到無法形容的地步,因此大多數西方媒體的總編輯總是鼓勵他們的記者只要追踨最主要的事件,也就是所謂海伍德的謀殺案。中國媒體給的總是一式一樣的內容(包括允許大家刊登一些與谷開來相關的荒謬的謠言,或是任何可以轉移中國民眾注意力的新聞),整場海伍德國際獵魚探險都在追逐一條紅色緋魚。讓我們轉移方向,回到2月6日當晚。

王立軍顯然是花了很多時間在跟領事館官員爭論有關庇護的問題,因為王立軍愚蠢的帶著他的手機,庇護這個要求變的複雜。王立軍太容易被追蹤了,薄熙來用警車包圍了成都的美國領事館。秘密證人表示,薄熙來還嘗試調派裝甲車來展示他的力量。美國領事館最後屈服了,他們把王立軍交給中國官方,於是他被火速帶到一個隱密的地點,無疑是在「被要求做簡報」。

一個月之後,3月15日,薄熙來從他在重慶的位置上被拉了下來。但是領導人的權力鬥爭還沒結束。

四天之後,3月19日夜裡,北京的微博充滿了警方怪異行動的報導,說北京街頭有許多武裝車輛。這點很不尋常;北京雖是無數軍事單位的所在地,他們一般不會有競賽性的演練,遑論是在半夜裡。這事實上是領導危機的最高點。

接下來那一天,3月20日,某些原本在網路上被封鎖的字眼,突然在百度(中國類似google)搜索引擎上可以找到了,可以找到例如「活摘器官」和「王立軍活摘器官」這類的辭彙。為時24小時的時間裡,中國民眾可以讀到喬高和麥塔斯的作品、《大紀元時報》、追查迫害法輪功國際組織(The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong),以及有關強摘器官的眾議院聽證會。對中國人來說,這是前所未聞的。這也是個難以解釋現象,除非有個中國政府的單位想要揭露--或只是威脅揭露--一個禁制的秘密。

三天之後,3月23日,中國衛生部副部長黄潔夫高調宣布中國打算在三到五年內,停止從處決的囚犯身上摘取「捐贈器官」,此舉顯然是想要登上所有西方大型媒體的頭版。但是沒有提到摘取良心犯的器官。也沒有任何西方記者提起這個主題。最重要的是,沒有人回答這個問題:

為何大談器官摘取?為何在此刻?

答案埋在遼寧省,薄熙來和王立軍在那裡發跡,走向他們的權力之路。

薄熙來屬於太子黨,一個共產黨高官的兒子,早年得志,1993年被任命為大連市長,那是遼寧省首屈一指的海港城市。到了1999年,薄熙來被普遍視為是個鬥士,平易近人又帶著個人魅力,親民又溫文爾雅--是那種可以自在經營中國國際事務的領導者。隨著鎮壓法輪功,薄熙來更進一步顯示自己可以跟隨黨的鼓聲前進,同時他那聰慧又迷人的妻子谷開來正忙著開一家知名的法律及顧問公司;如果有外國企業想在遼寧省開店,最好先去找她。到了2000年,薄熙來被升任遼寧省的代省長,這是個消滅法輪功的重要職位。

王立軍的崛起就勉強得多了。他在1959年出生於一個蒙古南方鐵路工人的家庭,在1978年加入軍隊,並於1983年進入遼寧的警察部隊。1987年,他獲准加入共產黨,進駐鐵嶺市,該市擁有大約三百萬人口,在瀋陽東北約一個半小時車程的地方。2000年,王立軍從鐵嶺市公安局的副局長升任局長,他在這位置上待到2003年。他出身是個蒙古人,在這個四分之一人口都不是漢民族的城市,也許他的族裔對他無傷,但他的升遷似乎是靠著打拼得來的。根據中國媒體的報導,他是個黑暗而戲劇性的人物(有個電視劇就根據他那打擊犯罪的人格特質而大受歡迎,直到他在2012年嘗試叛逃為止。)他是個有名的極度嚴厲的警察,還帶著受過高等教育的特質:英文很好,舉止嚴肅而有效率。2009年,《人民日報》罕見的特寫王立軍,形容他是個冷面閻王--在中國神話裡,那就是地獄的國王。

寫到這裡,我還沒有側重法輪功學員自己做的研究。但是2012年的領導危機發生之後,法輪功調查者大有斬獲。在王立軍造訪成都的美國領事館之後幾天,追查迫害法輪功國際組織的調查員李麗莎(Lisa Lee)挖出極罕見的一段引述,那是2006年王立軍在一個醫學獎的頒獎典禮上的說話:

對於從警多年的警察,當一個人走向刑場,在瞬間幾分鐘轉換的時候,將一個人的生命在其他幾個人身上延伸的時候,都會為之震撼。

可以這麼說,沒有省長薄熙來的支持,王立軍不可能到得了那個頒獎典禮。2003年,王立軍被拔擢成為遼寧最大城市錦州市的公安局長。相較於大型的勞教所,瀋陽當地的公安局是欠缺資源的,但它建立了自己的監視系統--錦州公安局不只宣稱它登錄了9,190名法輪功學員,還說它拿到了大多數學員的指紋、字跡樣本和照片。錦州有兩千名「線民」(業餘間諜),還有六十五名情報員,是一個遍布全省的精英情報網,他們據稱多收集了兩萬個有關法輪功的情報。這類誇大事實的數量吹噓當時在中國是個標準動作,但是王立軍並不認為逮捕之後責任就了了--他不願依賴馬三家去大型掃蕩法輪功學員,而是建立了自己強固的醫藥/法律的執法單位:錦州市公安局現場心理研究中心(Jinzhou City Public Security Bureau On-site Psychological Research Center)。

我們對該中心歷史的了解或許僅止於此--不清楚它在王立軍轉調重慶之後還存在多久--但是李麗莎告訴我,有一個為王立軍專設的官方網頁意外地被封存了,當時他正在獲頒一個醫學改革獎。在這頒獎典禮的官網上,王立軍被表揚為一種毒劑注射的先驅,這方法解決了中國近十年來在摘取器官上的問題--如何在「捐贈者」還活著的時候,摘取到仍然健康的器官。

我先前曾經寫過器官活摘--就像花兒的莖幹在流動的水中剪下,如何保存器官的活力,以及安撫新主人的免疫系統。然而你必須將一個活著的人切得夠深,還要避免身體的非自主性收縮,因為那會使得手術難以圓滿完成。必要時,一槍射進胸膛可以讓身體進入休克,但是讀者也許會記得,根據安華.托帝醫生的經驗,還是會發生收縮的問題。麻醉藥也有問題,但是中國光華科技基金會的秘書長任晉陽表示,王立軍「研發出全新配方保護液,在體和離體肝、腎臟組織再灌注處理後,……取得了器官可以受體移植的階段性科研成果。」在器官移除之後,便將一種毒性藥劑注入身體。多少個身體?王立軍監視了「成千上萬名深刻的現場案例」的器官移植。

這些都不是親戚保留另一個腎臟,移植給親愛的人。那是個移除任何身體部位的外科手術,事主是國家選擇的個人,帶著零售潛力。移植到新的受體,無論中國人或外國人,肝臟的價格可以高達115,000美元,心臟、肺臟和眼角膜可得幾乎對倍,簡直可以說是時令價格。

王立軍穿著無菌衣對著外科醫生講話,旁邊有個病人躺在輪床上,從這樣一張照片看起來,他是個實質的管理人。他獲得表揚的那些手術,是在捐贈者還活著的情況下執行的嗎?是的,因為王立軍獲獎是因為那個在手術摘取器官之後的毒劑注射法。那些手術都只是用在死囚身上--謀殺犯、強暴犯之類的--如3月23日黄潔夫在他那知名的演講中暗示?從背景看來,那在器官供給上是不可能的。美茵茲大學(Johannes Gutenberg University)血管藥理學系教授李揮戈博士指出,錦州市預期被處決的囚犯人數(在頒獎的那段時間,2004到2006)只有14人,而不是「成千上萬的案例」。事實上,如果你接受國際特赦組織在同一時段提出來的數字,那麼王立軍的中心摘取器官的人數就接近全中國被處決人數的一半。

此外,從勞教系統逃出來的難民不斷指出,遼寧省內,包含中國醫大口腔醫院、蘇家屯和大連醫科大學都是強摘法輪功器官的震央地帶。最後一點。四年前,追查迫害法輪功國際組織的志工假裝是黨的調查員,打電話給中國官員,試圖證實法輪功被強摘器官確有其事。由於無法找到安全的線路,加上沒有真正的官方問詢做為保護,雙重嚴重阻礙之下,整個調查簡直就像個惡作劇電話,因此追查法輪功國際組織得到的只有消極的確認。每一個接到電話的官員終究明白,和一個有可能冒名的人在不安全的電話線路上討論摘取器官的問題,是非常不恰當的。在2012年4月,追查迫害法輪功國際組織又試了一次--語氣改變了。

有一個電話是打給王立軍的主要合作夥伴:錦州市解放軍第205醫院(PLA 205 Hospital)的泌尿外科主任陳榮山,他曾經被公開讚許完成了568例腎臟移植。調查員問:「王立軍跟我們說,你們這些移植供體裡頭有在押的法輪功人員,這個事情有沒有啊?」陳榮山答道:「那都是經過法院的。」

另一個電話暗指薄熙來和周永康。有一位追查迫害法輪功國際組織調查員引導李長春進入一場討論,他是前中央政治局(Politburo Standing Committee)常務委員,也是中國政治宣傳的主要人物。調查員說:「用這個強摘在押法輪功練習者的器官做器官移植手術這件事給薄熙來他們定罪,這當時。」李長春回答:「周永康具體管這個事,他知道。」

王立軍在美國領事館是否揭露了強摘法輪功學員器官的事?有一百多名美國代表寄信給美國國務卿希拉蕊.克林頓,提出這個問題:

據說王立軍在美國領事館時,或許揭露了大量有關活摘法輪功學員器官的資訊。假如收到這類證據,並且見了光,也許必須採取行動,制止這種令人作嘔的凌虐情事。因此我們要求國務院釋出任何它持有的有關中國濫用器官移植手術的資訊,包含任何王立軍可能提供給我們位於成都的領事館的文件。

國務院顯然沒有回應,但是共產黨並不知道結果將是如何。如果你在黨內,而且你要求王立軍「做簡報」,直到你知道他透露給美國國務院的每一個訊息,那麼你讀到上述這段文字的感想如何?王立軍披露的一切是否可能阻礙中國在全球發展醫藥的野心,而醫藥測試業是有利可圖的。然而這些疑慮在主要問題面前都變得無足輕重。中國是一個監控重重的國家,但也不是每一個人都會被詳細監看。就像歐威爾(George Orwell)在《1984》一書中所說,監視器的重點並不是那些無產階級的窮鬼,而是黨員。至於軍隊--包括軍醫--則是被密集監控的。在一個調查性的電話通話中,遼寧省政法委副書記唐俊傑就直接被問到摘取法輪功器官的問題。唐俊傑說:「那個中央實際抓這個事。」因此,是的,黨中央主導這件事情。領導階層應該都知道,包括也許不贊成的改革派,例如溫家寶。中央的歷史性罪惡就攤在世人面前,更糟的是在中國人面前,這一切可能攪亂領導權力轉移的過程嗎?

這些事件的順序,我們再來看最後一次。

◆ 2月6日:王立軍進入美國領事館

◆ 3月15日:薄熙來被革職

◆ 3月19日:警方開始行動,北京街上出見裝甲車

◆ 3月20日:百度鬆綁一些辭彙,如「活摘器官」和「王立軍活摘器官」

◆ 3月23日:宣稱在三到五年內,終止死刑犯的「器官捐贈」

所有的要素都是用來掩蓋一項罪惡:一些各方角力的懦夫賽局片段(在裝甲車及網路上演出)。假裝發送摘取器官議題,卻避開真正的重點(公開宣稱要終止「器官捐贈」)。幾個代罪羔羊(薄熙來、王立軍和現在的周永康)將責任從整個共產黨的領導人轉移出去。等在側翼的還有這一切的罪魁禍首江澤民,目前他的健康已經亮起紅燈,他死了之後,就可以吸收其餘的罪過(標準公式,江澤民可以算是70%對,30%錯。)

這次掩蓋策略還需要一個成分:西方國家的認可。

在3月23日做出歷史性宣示的人是黄潔夫,他說中國將在三到五年內終止強摘器官。從資料上看來,黄潔夫是傳遞這項訊息的完美人選:從2001年起中國衛生部副部長,第12屆全國政協中央保健委員會(Health Committee)的副主任,也是中國器官移植協會(Chinese organ transplantation organization)的副主任。從1987年到2001年間,黃潔夫在中山醫科大學(Sun Yat-sen College of Medical Science)一路往上爬,終於在1996年到2001年間成為該校校長。到了2001年,黃潔夫已經因為執行數量龐大的外科手術而聞名,同時是個肝臟移植的積極擁護者(或許你還記得,在2002年間,有許多醫療車停在刑場外面,等著摘取被處決的囚犯器官,在那些車上,中山醫科大學的外科醫生也是其中之一。)2001年之後,黃潔夫成為北京協和醫院(Beijing Union Medical College Hospital)的肝臟外科主任。有人謠傳,黃潔夫曾經在新疆為羅幹表演一項特殊的移植手術,當時羅幹是公安局局長,也是鎮壓法輪功行動的協同創辦人。但我們不需要依賴謠言。黃潔夫自己承認,他個人曾經進行過五百多次肝臟移植手術,從「捐贈者」移植到受體身上,總體而言,大多是來自囚犯身上。

黃潔夫也是個有遠見的人;2005年底,在任何公開控訴發動之前,法輪功社群都還處於被排斥的狀態,當時黃潔夫就已經感覺到器官摘取將成為中國醫界的問題。2000年到2005年之間,中國的器官摘取量呈指數成長,外國醫界都注意到了,他們可能會質疑器官來源。也許黃潔夫甚至知道蘇家屯的故事不久後就要爆發。黃潔夫決定承擔起一點責任,在2005年12月,他聲明死囚是中國移植器官來源之一(他最後將承認囚犯占了所有器官來源的95%),同時,禁止西方國家去中國進行器官移植旅遊「被宣布」,我在這裡使用被動句型,是因為這些行為看起來都只像在測風向。一直到2006年初,蘇家屯的故事引爆,黃潔夫才以共產黨設法建立的公共形象現身--一個快速改革器官強摘制度的中國。他任職的時間,也正好是對中共而言最方便的時刻:喬高和麥塔斯報告發佈之後幾星期。剛開始的改革目標,是要確認所有被摘取器官的囚犯都會事先簽好妥當的文件,並且一再重複及強調禁止外國人來中國器官移植旅遊。但黃潔夫更進一步公開表示,他將會鼓勵一般中國民眾捐贈器官,藉此終止強摘囚犯的器官。為了強化這段發言,他在十個城市裡鼓勵人們建立試驗性的器官捐贈計畫。最重要的是,黃潔夫跟西方的外科醫生清楚表示,他認為中國目前的器官摘取環境是不道德的,他正在盡力改變它。這事情發生的細節很難說明白,但是必然是在像中國這樣的大型社會才可能發生。不過有了世界的支持,黃潔夫允諾他會終止中國強摘囚犯器官的行為。

起初,黃潔夫和中國醫界並沒有提出改革的截止期限,但是在新的外來的質疑浮現--首先是《紐約時報》在2011年談到的器官強摘問題,中國主動捐贈器官的數字寥寥可數,以及最後,2012年王立軍的揭示--之後,黃潔夫加大他的聲量,以及他想要清理中國器官移植環境的表面決心。每做一個新的承諾,黃潔夫就得到更大的公開支持,從扮演道德領袖的國際組織移植學會(The Transplantation Society)的會長法蘭西斯.戴爾莫尼卡(Francis Delmonica),到全世界成千上萬的移植外科醫生。

有片刻時間,黃潔夫的動作甚至獲得法輪功的默許,尤其是那些也許在潛意識裡渴望和中共達成和解,而不希望它毀滅的人。黃潔夫在3月23日說那句話時,確實給了一個期限,要在三到五年之內廢止摘取囚犯器官,海外的法輪功社群於是掃過一陣狂喜。全中國各地都有人的親戚朋友或同志遭到監禁,人們希望,熱切盼望,法輪功學員也包含在「囚犯」一辭當中,北京決定面對這問題,終究能為活摘器官的歷史做個完整的交代。他們甚至看到黃潔夫在倡議之後的後續動作,溫家寶總理不斷宣導要改革黨,讓中國走上民主的道路,並真心為共產黨的錯誤道歉。刻薄的外人(例如我)認為這是裝腔作勢,但是中國內部的人卻認為--尤其是道歉--那是有意義的一個信號:溫家寶知道黨的全部罪過,並且準備開始起訴。但一直到2012年結束了,溫家寶和改革派在領導鬥爭當中無法出線,這些希望也跟著破滅。

然而,黃潔夫的樂觀語氣並未改變。他一再出現,在沈默的西方媒體面前,做出更誇張的宣示,不斷縮短最終廢止摘取囚犯器官的時程。到了2014年,他說,摘取囚犯器官的情形將不再發生。

國際組織移植學會似乎並不擔心黃潔夫的時程一再改變而且互相矛盾,他的數據也一變再變(有時候這些數據即使在同一個PPT演講中都前後不一)。國際組織移植學會注意的重點是,黃潔夫開啟了一個新的時代,有它自己的語言。2013年黃潔夫的杭州決議(Hangzhou Resolution)中,有大約40個(同樣的,統計數據到處不一致)中國醫院自願簽署一項文件,宣稱他們不再摘取囚犯器官。

然而黃潔夫對軍醫院並沒有管轄力。有一張黃潔夫、法蘭西斯.戴爾莫尼卡和其他中國醫界名人合照的照片,像三劍客一樣握手歡笑,慶祝杭州決議的簽署,然而此外,並沒有任何其他事項證明這些改革真的落實。即使當黃潔夫宣稱囚犯被摘取器官的情況減少了,死刑犯被處決的速度變慢了,但是中國整體器官移植的數量依然穩定。同時,有報告指出自願捐贈器官的數字突然大增,這在西方看來,顯然是數字遭到纂改。如大衛.麥塔斯這些分析家就認為,在可靠的器官移植資訊上看到這個遽增的數字,很可能意味著更多法輪功學員正淪落刀下,而非減少。反強摘器官醫生組織(Doctors against Forced Organ Harvesting)將此事帶到國際組織移植學會,結果法蘭西斯.戴爾莫尼卡只是私下跟反強摘器官醫生組織的醫生說,他並不認為有足夠的證據顯示中國的軍醫院,或任何其他的醫院,有進行強摘良心犯的器官;並且國際組織移植學會不會針對這個議題公開質疑其他中國的移植外科醫生。重點並不是執著在良心犯,或軍醫院,或讓外國人去進行外在的觀察和證實,而是要全心全意支持鼓勵中國歷史性的改革之路,無論路途何等顛簸。

在2013年底,有個ABC新聞台在澳洲的團隊質疑黃潔夫自己在醫院裡的執業方式。黃潔夫身處中國那麼鬆散的新聞環境,這時候他有點虛弱的承認,他之前曾經用過囚犯的器官,這項承認讓他得以為這個概念辯解:中國囚犯捐贈器官,是為了償還欠國家的債。ABC新聞台的質疑對黃潔夫是重重的一擊,但他很幸運,ABC也許因為他的坦白而大吃一驚,以致不敢提出下一個合理卻不客氣的問題。一星期之後,黃潔夫和中國醫學會(Chinese Medical Association)的移植學分會副主任委員石炳毅回答了這個問題,那是他們接受一個友善的國營媒體進行的訪談,其中記者問石炳毅,是否有法輪功學員因為被摘取器官而遭到謀殺。石炳毅回答,他「絕對不相信」有法輪功學員的器官被摘取。顯然這是個打預防針的策略。如果有任何西方記者未來膽敢提到有關法輪功的問題,現在紀錄上已經有了否認的答案,這個問題,以及答案的確認,都會是舊新聞。

黃潔夫得獎無數,在哈佛大學、麻省理工學院、史丹佛、南伊利諾大學、雪梨大學、愛丁堡皇家外科醫學院(Royal College of Surgeons of Edinburgh)和國際組織移植學會都得到榮譽頭銜。追查迫害法輪功國際組織曾經訴怨,但終究被擱置一旁。對這些西方的團體而言,黃潔夫是個改革者,一個十字軍。即使他違反了一些他們珍視的外科道德信條,在中國歷史正確的一方,有些規則是可以被忽略的。

堂皇的外牆上有著小隙縫,一開始很難看出來。中國的器官交易在2006年被黃潔夫禁止了,在此之前,它並不是一種慈善活動,而是因需求帶來的資本主義運作,而且大多是從西方來尋求器官的病人在支持。現在這一切結束了。但是讓我們來看看丹尼爾.洛斯(Daniel Rose)的奇特案例,他住在麻薩諸塞州,是個幽默的暢銷書作家。洛斯的表親賴瑞(Larry)在2008年北京奥運開始之前,在中國成功進行了腎臟移植,當時是洛斯陪他去的,洛斯事後寫了一本書,描述他們探險的過程,書名為《賴瑞的腎臟:我陪著叛逆的表親到中國見他那郵購而來的新娘,遊走法律邊緣進行移植—而且救了他一命,這是個真實的故事》(Larry’s Kidney: Being the True Story of How I Found Myself in China with my Black Sheep Cousin and His Mail-Order Bride, Skirting the Law to Get Him a Transplant – and Save His Life)。

好吧,好笑歸好笑,許多書評家也覺得這本書很溫暖,但我不禁要做出兩個背景觀察:首先,洛斯是納粹大屠殺倖存者的後代。這不是我挖出來的,他自己寫了一本相關的書。其次,也更不祥的是,對於那些在乎黃潔夫的改革信譽的人來說,洛斯身為一個暢銷書作家的身份也並不是秘密,而從這本書的證據看來,顯然《賴瑞的腎臟》是中國共產黨核可的書。一章接著一章,都令人愉悅感動。而輕巧的浪漫故事,敘述洛斯在中國找到的負責安排的人「櫻桃」(Cherry)和「小玉」(Jade),這兩人都是迷人而善心的妙齡女子,她們無私地協助他們找到一個腎臟的「捐贈者」(是的,她們都是黨的特工人員)。有一回--他會提到這點其實還蠻令人意外的--洛斯跟櫻桃說出他的疑問:

「能不能也讓我知道這些腎臟是那裡來的?因為我們在西方聽到各式各樣關於囚犯和宗教教派之類的問題,而且--」

櫻桃打斷我的話,只是大致說明腎臟的情況,同時跟我保證會是最好的腎臟。甲醫生在這類移植上是很有名的。第三世界的醫學同業都把他們的親戚送過來動手術。

「我有回答你所有的問題嗎?」她愉悅地問道。

洛斯沒再提起,因此我猜櫻桃已經回答他所有的問題了。當洛斯終於見到「甲醫生」這位器官大王本人,場景就更搞笑了:

「我們在『尊卑』非常多的文件,想辦法拿到許可,」甲醫生繼續說。「需要高等法院的嚴格命令。捐贈者必須簽名,還有他的家人,大家都同意,沒有強迫……」

我差點忍不住笑出來。「你『尊卑』所有你需要的文件,」我說。「所以我可以知道捐贈者是誰嗎?」

「很壞很壞的犯人,」甲醫生說。「31歲,已經殺了很多人。闖進一個女人家裡,殺了女人的父親,然後決定不要留下證人,所以回來殺了女人和女人的嬰兒。很壞的人!」他突然怒不可遏地說。「我自己就想殺他一百次。」

「31歲」的部份也許是真的。無論如何,洛斯沒有其他問題。他倒是處於「一種得意洋洋的心情,沒什麼能破壞得了。」知道有個壞透了的人非死不可(或是某個沒那麼壞的人,他其實沒有完全肯定)「只是稍微破壞了我的心情。等同於看到野地裡有隻小牛在吃草,知道牠就是晚餐的小牛肉。」

是了,就像一首意第緒語的歌辭:風兒都在笑著。

笑夠了。重點是洛斯插科打諢的提出警告(「別想去中國換腎。我們拿到最後一個。」),這是必要的,因為這本書傳遞出清楚的訊息:儘管中國共產黨禁止外國人到此進行移植,但是從2009年開始,他們就要重新開張了。那麼2014年呢?如我在2014年1月寫的,中國的一個器官仲介公司奥馬爾醫療保健服務(Omar Healthcare Service)「在中華人民共和國政府的授權之下,」在網路上自由的打廣告,招徠西方人到此進行器官移植。

我似乎引用太多同一個資料來源,那是因為要從西方器官接受者身上取得資料格外困難。他們都是處於迫切需求的人,卻必須進行非常不道德的行為,因此他們寧可不去想它。他們在情緒上已經做好準備,願意和中國軍醫院那種秘密與隱瞞的氛圍合作。器官捐贈者的名字與同意書都不會洩露給病人知道,病人也不會要求看這些資料。

前來尋求器官移植者的數字尤其傷腦筋。去年喬高、麥塔斯和我在蘇格蘭議會作證時,被問到近年來有多少蘇格蘭人曾到大陸去尋求人類器官。我們並不知道。中國強摘器官的作為並未被普遍視為罪惡,並且仍輕於醫療隱私法,在這種情形改變之前,到中國器官移植旅遊的組成名單都還是個黑洞,是整個調查中一個神秘的孤島。

***

我的研究聚焦於神秘的「捐贈者」,而不是接受者,無論是西方人與否。如果我要為喬高、麥塔斯和我自己說一句話,我會說,我們都有種特別的責任感,因為是第一個全職的「西方局外人」在調查良心犯被強摘器官的問題。我們都有自己的方法盡量中立而不入境隨俗,但我們沒辦法不回應身邊中國難民的需求。一場悲劇發展到這個幅度,人類就會渴望得到一些數據。

我們都選擇先試試計算早年有多少學員被強摘器官。對喬高和麥塔斯而言,是從2000年到2005年。對我,則是從2000年到2008年和北京奥運。我們之所以焦點不同,是有些實際原因的。在那段時間內,至少在一開始,中國政府還沒完全建構它的秘密防護。喬高和麥塔斯在《血腥的活摘器官(Bloody Harvest)》一書中,整整列出52條主要證據,其中有許多都是根據中國官方的數字。中國政府的數字總是有問題,總會膨風,而且總有政治意涵,但至少這些醫療上的估計數字是在活摘器官成為重大國際議題之前出來的。也是在這段時間,法輪功難民還能以合理的速度離開中國(現在護照不是那麼好拿,護照的合法改成定量配給制),這也是我判斷受難數字方法的一個重要層面。所以,是的,我們用的是不同的方法。事實上,我們三個從來沒有以任何方式串通這些數字,或許因為我們都有一種感覺,不同的來源與方法可以讓整體的結論更穩固。

在進行這些計算的時候,有很多複雜的狀況,不過我遭遇的問題在本書附錄裡有詳細說明。要完全了解喬高和麥塔斯的計算方式,你得去買一本《血腥的活摘器官》和《國家的器官(State Organs)》(麥塔斯在這本書裡,寫了很棒的一章,是近來人們常用的計算方式)。因為喬高和麥塔斯有權銷售他們自己的書,提供他們自己的資訊,因此我只用簡單的方法把他們的計算方式拆開來給你們看。我們把重點放在腎臟。喬高和麥塔斯說,單單在2005年,中國完成了一萬例的腎臟移植(四千次肝臟移植)。這個數字,一萬例,已經是2000年腎臟移植數的兩倍,正好跟隨法輪功學員入獄人數的上升趨勢。

也許人類都有兩枚腎臟,但是在中國,第二枚腎臟大多數都不會被移植進病人身體,原因有很多個:當你是按訂單殺人,要將同一個人的多個器官同時分配出去,會有運送的困難,因為欠缺一個全國性的器官配送系統,另外還有刑事法和同意書的問題,處決方法誤事,以及組織匹配的困難。最主要的重點是,對腎臟的需求超高,而且(呼應我自己的觀察)在我的訪談之中,沒有任何證人提起一般囚犯(或甚至死囚)需要集體健康檢查,那是為了滿足對腎臟的需求所必要的行為。因此,當喬高和麥塔斯談到中國一般囚犯的處決數字(這在2005年就已經到達大約三千的高水位,根據國際特赦組織的說法,並沒有任何大幅增長的跡象)時,他們是意有所指的,因為這個數字根本趕不上中國腎臟移植的爆炸性數據,那在2004和2005年間,每年的數據都是一萬枚左右。自願捐贈的數字在整段時間的統計上是微不足道的,因此必然有另外的器官來源。唯一獨立的變數就是法輪功學員被關進勞教所的數字驚人的成長,喬高和麥塔斯假設器官的來源就是法輪功:在2000年到2005年間,有41,500個來自法輪功學員的器官。37從喬高和麥塔斯估計的每年的數字推斷,一年將近7,000個器官,也就是從2000年到2008年間,總共62,250個器官從法輪功學員身上摘取。

根據我的估計,有大約三百萬的法輪功學員會經過中國的勞動教養系統。在2008年奥運之前,大約有65,000人會在心臟跳動的情況下被活摘器官。另一個低得多的數字是基督徒、維吾爾人和圖博人,他們也可能面臨相同的命運。我運用一個調研方法去得到這個結論,所有的運算過程都明列在附錄中(如果你有所懷疑,何不立刻翻到那個位置?)。我的研究方法有個基本假設:儘管那些到中國尋求器官的外國人不樂意談這議題,法輪功學員卻是迫不及待的想談。而且,他們給的數字不像中國政府單位的,我可以做交叉比對,因此這些並不是草率的計算。然而我也不喜歡不真實的精確計算,因此我的研究發現分成差異極大的最高和最低估計數字,讓讀者(事實上也包括讓我自己)可以運用一些累積的智慧,思考不確定的範圍。

並且不要忘了,喬高或麥塔斯的方法導出超過62,250個器官,而我的假設是在同一時期內謀殺65,000個人。因此這是拿蘋果比橘子--但喬高和麥塔斯確實遇過這樣的案例,有個富裕的外國人被移植過一個又一個的器官,直到終於有一個好用。而且考慮到我提過的器官運送問題,我認為可以這麼說,無論我們的方法多麼不同,我們看到的死亡數字都超過50,000人。

最後一點。2012年麥塔斯有一個新的估計數字,這也有相關,他寫道:「中國每年10,000個器官移植案例中,有1,000個是來自被判死刑之後處死的囚犯,500個來自親人活體捐贈,500個來自圖博人、維吾爾人和東方閃電基督徒,8,000個來自法輪功學員。」從2000年到2008年間,就有大約64,000個法輪功學員被謀殺並強摘器官。

我起先有個相當平淡無奇的假設,認為良心犯被強摘器官的運作在2007年開始慢慢消失。我的想法是,既然黃潔夫那麼大聲疾呼這整個系統是何等不道德,它怎麼可能繼續下去?我還想到我們大家共同的努力--追查迫害法輪功國際組織、反強摘器官醫生組織、《大紀元時報》--應該會產生效果。「光天化日之下,比較難去殺害無辜的人,」如麥塔斯說的。證據就是北京近年來一陣公開改革:最近進行的應該是「關閉勞教所」(雖然事實上關閉的少之又少,只不過將它們改名為戒毒中心,據我所知,並沒有法輪功學員真的被釋放出來。)也有人在請願改革死刑的判決。的確判死的比例顯示有些下降--從2007年起,減少大約30%。然而麥塔斯卻指出一個比較黑暗的詮釋:

理論上,從人權的角度來看,減少死刑判決是好消息。然而,如果死刑判決數目減少,卻導致法輪功因為器官需求而被殺的人數增多,這就不再是好消息了。儘管死刑減少的同時,活人捐贈的器官移植的數字也增加,然而活人捐贈器官移植增加的數目,和估計的死刑犯減少的數目卻是無法相比。

又是一個討人厭的差距。事實上,我的研究調查方法有一部份是和不良的護照控管與合理的難民數目有關,這讓我覺得我好像是在寫歷史而非眼前的事件。從2013年11月起,有三個來自中國的女性法輪功難民迫使我重新考慮。

賈亞輝是遼寧省瀋陽市的《遼省晚報》(Liaosheng Evening News)的行銷部副主任。她在2008年4月25日遭到逮捕,時年35歲,她當時「接受了驗血和其他醫學檢驗,包括肝功能、心臟功能和血壓。」在2008年6月4日,她被送到馬三家勞教所。賈亞輝說:「在2006年,強摘器官的問題已經被揭發出來。」然而「每一個被拘留的人都得接受身體檢查〔特定目標是檢測器官的健康狀態〕和驗血,沒有例外!」

在北京奥運的陰影之下,賈亞輝和王春英都被檢驗,當成可能的器官來源,一面看著別的學員一一消失。照片得自馬文英。

王春英是大連的一名護士,和賈亞輝一起被關進馬三家。有一天下午,隊長命令所有的學員到醫院的入口處「驗血」:

王春英問隊長:「我們幹嘛驗血?」

「防傳染病。」

「你檢查什麼傳染病?」

「不干你的事。」

「你無權抽我的血。從法輪功學員抽血是迫害。有人在活摘法輪功學員的器官。你為何抽我的血?」

王春英被命令站在一旁。其他人被迫抽血。許多學員硬抓著門不進去,但最後都被拖進檢驗室裡抽血。

賈亞輝還記得馬三家的後續事件:「很多學員來自不同地方,都被送去那裡(馬三家)。在勞教所碰見之後,我們沒再見過面。我不知道他們被送到什麼地方去。也不知道他們發生了什麼事。」

一般讀者讀到這裡,會覺得這些故事有點重複了,不過我認為這個就是重點。在這個階段,每一個法輪功學員身份的人,都已經知道活摘器官的事。假如93號班機是在911之後的第一個衝突,那麼賈亞輝和王春英在描述的就是很相似的事。只不過他們輸了,國家贏了,就在奥運之前不到兩個月,中國的對全世界「開放」,但是法輪功的問題卻沒有結束。

同一年3月14日,圖博在拉薩舉事。和尚和活躍分子被強行帶走而失蹤的速度極快。六月,大約有一千名圖博人失去消息,到了2009年年底,失蹤人口數字增加將近一倍。

在2009年7月,維吾爾街頭發生暴動。官方出動部隊,踢走西方的新聞記者,關閉網路,在接下來的六個月裡,悄悄帶走數百名維吾爾男子,大多是在夜裡。有一位被捕的維吾爾人努力傳出消息,說他被進行了身體檢查,顯然目標是要評估他那些拿來零售的器官。我在2014年1月寫到這個部份,這個時點,維吾爾人被迫失蹤的情況依然持續。

讓我們以第三個案例作結。2012年,一個時年55歲的女子張鳳英因為在北京市場外面散發法輪功的傳單而被捕。她說她的名字是「大法學員」,接下來在當地的拘留所關了一段時間。張鳳英被驗血,但她沒想太多。不久之後,在2013年1月,她被強押到北京天堂河女子勞教所。她進去之後,手臂和耳垂都被抽血,也被照了X光、心電圖、驗尿。她問醫生,為什麼又在抽血。醫生沒回答。然後在2013年5月,她這一「旅」(超過一百人,其中包含90%的法輪功學員,10%的一般罪犯)被移送到一輛大型的醫療車裡,每一個囚犯都再度被進行所有例行的「零售器官專有的」檢驗。

1997年新疆尹寧事件之後,共產黨官員首度活摘政治與宗教犯的器官。在2009年,這個模式重複發生,有數百名維吾爾政治示威者消失得一無蹤影。這張保存在蓋帝圖像(Getty Image)的照片中,維吾爾女人呼喊著要兒子和丈夫回來,她們被中國的武部隊隔離開來。攝影者彼得.帕克(Peter Parks)/蓋帝圖像。

「我們沒有人知道這些驗血是要做什麼,」張鳳英說。她把她的真名洩露給獄卒知道--這個時間足夠她的同志把她保護著的文字資料搬走--接著在五月的檢驗之後不久就被釋放了。張鳳英不知道接下來是不是還有人失蹤,但她知道那天除了她這一旅,還有另外三旅也被檢驗。

沒有結束過。在北京天堂河女子勞教所裡,法輪功學員張鳳英和數百名其他的囚犯都被重複檢驗,使用各種醫學程序,目的是評估他們用來零售的器官生命力如何。最後的一次醫學檢驗是在2013年5月,不久張鳳英獲釋。照片來自張鳳英和張麗莎(Lisa Zhang音譯)。

***

我是個寫作速度很慢的人。法輪功學員老是催趕我。他們會說:你得盡快把書印出來。有時候原因是共產黨氣數已盡,我這可憐的小書再也派不上用場。通常他們會說,我得把書印出來,因為我可以救救中國人的生命。然而,我的感覺是,我可以坐在我舒適作家椅上,慢慢來,因為我不過是在寫歷史而已。但是在張鳳英的證詞之後,這種感覺潰散了。

黃潔夫的器官移植改革呢?哦,是的,也潰散了。

在2014年3月初,《北京晨報》引用黃潔夫的話說:「司法機構和本地的保健管轄單位應該要緊密聯繫,讓死刑犯自願捐贈器官,並且加入電腦的器官分配系統。」他的同僚王海波是中國器官移植回應系統研究中心(China Organ Transplant Response System Research Center)主任,在一個月後跟德國的一個記者確認,目前不打算停止摘取囚犯的器官。

杭州法案、所有的請願、所有的記者會,都被掃到一邊。顯然這一向黃潔夫要的,只是在囚犯被切成好幾塊之前,填好正確的「自願」表格。原有的約定呢?難堪的是,國際組織移植學會(當然也懷疑這完全翻轉的可能性)在黃潔夫的新談話發表之前兩星期,搶先寫了一封公開信給習近平,表達它對事件整體的變化感到不滿。而且國際組織移植學會最近放出消息,令人訝異的表示,它今年不會參加中國例行的移植研討會。不過也許國際組織移植學會應該要放輕鬆一點;西方媒體報導的這一切事件基本上並不存在。

因此,我們又走回到2006年。囚犯會拿到一張表。禁止外國人到中國器官移植旅遊,似乎有禁止。至於良心犯,國際組織移植學會設法用比手畫腳的方式談論這一切,卻從來沒說出這三個字--良心犯,在給習近平的信裡也沒有提到。

好,談一致性,對各方面來說,我還是慢慢寫。而針對維吾爾人、圖博人、法輪功、基督徒的器官活摘依持續進行。

| FindBook |

|

有 1 項符合

伊森・葛特曼的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

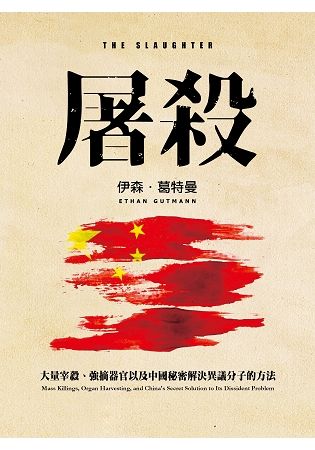

$ 108 ~ 360 | 屠杀

作者:伊森・葛特曼(Ethan Gutmann) 出版社:蝴蝶蘭文創有限公司 出版日期:2018-11-01 語言:簡體中文  1 則評論 1 則評論  共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:屠殺

國際人權作家伊森.葛特曼深入了解中國活摘器官以及迫害法輪功等異議份子的方法,以及揭露中國不尋常的醫療生態。該計劃旨在解決異議份子,同時從出售他們的器官,從中獲利。根據對手術台上殺害囚犯的警察和中國、台灣醫生等超過100位證人的的採訪,伊森.葛特曼已經引起了一個話題。並從中探討為什麼中國領導層會鼓勵這種危險的醫療制度呢?為了解決這個難題,葛特曼深入到了法輪功,藏人,維吾爾族和眾議院基督徒的持不同政見的族群中,揭露了一種永恆的抵抗戲劇,引發了深刻的背叛和欣喜若狂的贖罪時刻的懺悔。

作者簡介:

伊森.葛特曼(Ethan Gutmann)是一位人權調查記者、作家 和中國分析專家,長期觀察中國,對中共摘取法輪功學員器官 問題進行長時間的調查。

葛特曼曾為人權在各個地方的聽證會作證,進行簡報,諸如 美國眾議院、中情局、歐洲議會、國際人權協會、聯合國、加 拿大國會、耶路薩冷、坎培拉、都柏林與倫敦。葛特曼曾經擔 任布魯金斯學會的外國政策研究分析師,也曾上過各大電視台 的節目,如美國公共電視台(PBS)、有線電視新聞網(CNN)、 英國廣播公司(BBC)與消費者新聞和財經頻道(CNBC)。

從 2006 年起,葛特曼寫作關於活摘器官的文章。2012 年,《國 家的器官:在中國的移植濫用》出版了六篇醫療專業論文,大 衛.麥塔斯與葛特曼採訪了一百名證人,包括法輪功的倖存者、 醫師、警察和勞教所管理員。他估計 2000 年至 2008 年,至少 六萬五千名法輪功學員被為獲取他們的器官而殺害。2014 年出 版《The Slaughter》(屠殺)一書。

TOP

章節試閱

第九章 國家的器官

訪談中,有一度雙方都想弄清楚彼此的意圖,剛開始我還以為我才是問題所在。我當時還沒辦法跟柯文哲——這位台大醫院的資深外科醫師--說明,林理善已經透過管道,在台灣醫界打聽到柯文哲的名字,說他也許對中國大陸的器官移植略有所知……簡言之,我們今天能夠一起坐在這裡,幾乎是不可能的任務。從柯醫師的神態,他那溫文有禮的舉止,就連他那溫和卻意味深長的握手方式,都無法讓他和大陸的僵化或是某種偏見扯上邊,但是氣氛卻明顯不祥,彷彿風暴即將來臨。更糟的是,我們兩人——我身材魁梧,柯文哲也蠻高——就在一...

訪談中,有一度雙方都想弄清楚彼此的意圖,剛開始我還以為我才是問題所在。我當時還沒辦法跟柯文哲——這位台大醫院的資深外科醫師--說明,林理善已經透過管道,在台灣醫界打聽到柯文哲的名字,說他也許對中國大陸的器官移植略有所知……簡言之,我們今天能夠一起坐在這裡,幾乎是不可能的任務。從柯醫師的神態,他那溫文有禮的舉止,就連他那溫和卻意味深長的握手方式,都無法讓他和大陸的僵化或是某種偏見扯上邊,但是氣氛卻明顯不祥,彷彿風暴即將來臨。更糟的是,我們兩人——我身材魁梧,柯文哲也蠻高——就在一...

»看全部

TOP

作者序

把手洗乾淨的時候到了

這本書的漢文譯本出版過程,簡直就可以拍一系列的政治謊言連續劇, 但這不是我和作者伊森.葛特曼原來所能料及。

台灣的人權工作者楊憲宏、人權律師童文薰和心臟外科醫師蘇上豪,從 這本書的話題,竟然追查出書中所沒有提及的葉克膜和無心跳器官移植等敏感 的論文,以及葉克膜在台大醫院的標準作業程序。其中,充滿著犯罪嫌疑,和 對醫學倫理的褻瀆。不知名的網路使用者陸續翻出一張張難以讓人釋懷的照 片,讓中國活摘器官的罪行,難逃兩岸器官一家親的可怕陰影。

一本書在台灣媒體連續喧騰約五十天後,仍然餘...

這本書的漢文譯本出版過程,簡直就可以拍一系列的政治謊言連續劇, 但這不是我和作者伊森.葛特曼原來所能料及。

台灣的人權工作者楊憲宏、人權律師童文薰和心臟外科醫師蘇上豪,從 這本書的話題,竟然追查出書中所沒有提及的葉克膜和無心跳器官移植等敏感 的論文,以及葉克膜在台大醫院的標準作業程序。其中,充滿著犯罪嫌疑,和 對醫學倫理的褻瀆。不知名的網路使用者陸續翻出一張張難以讓人釋懷的照 片,讓中國活摘器官的罪行,難逃兩岸器官一家親的可怕陰影。

一本書在台灣媒體連續喧騰約五十天後,仍然餘...

»看全部

TOP

目錄

004 出版序— 吳祥輝

006 作者序— 伊森.葛特曼

009 第一章 新疆程序

031 第二章 和平王國

059 第三章 府右街事件

089 第四章 雪

101 第五章 龍山往事

131 第六章 活在苦海

175 第七章 闖入電波

191 第八章 沒有名字的人 223 第九章 國家的器官

255 第十章 博物館之夜

291 後記

295 附錄

331 致謝

006 作者序— 伊森.葛特曼

009 第一章 新疆程序

031 第二章 和平王國

059 第三章 府右街事件

089 第四章 雪

101 第五章 龍山往事

131 第六章 活在苦海

175 第七章 闖入電波

191 第八章 沒有名字的人 223 第九章 國家的器官

255 第十章 博物館之夜

291 後記

295 附錄

331 致謝

TOP

商品資料

- 作者: 伊森.葛特曼

- 出版社: 蝴蝶蘭 出版日期:2018-11-21 ISBN/ISSN:9789869709316

- 語言:繁體中文 適讀年齡:9歲以上 裝訂方式:平裝 頁數:336頁 開數:18

- 商品尺寸:長:230mm \ 寬:170mm

- 類別: 中文書> 社會科學> 社會

圖書評論 - 評分:

|

|