三人行

我們所有的病痛該歸咎於什麼?答案是唾液。

除了在穿刺時為保持血液暢流而必需的抗凝成分以外,雌瘧蚊的唾液中可能含有寄生蟲。所以,叮咬我們時,她分泌唾液,或許同時也潛藏寄生蟲。

即使寄生蟲數量眾多―一次叮咬可達五十多隻―初看之下,這些原蟲似乎並沒有真的多麼可怕:只不過是些長條狀的單細胞微生物罷了。

可惜的是,牠們擁有兩種天賦。牠們能夠鑽入任何地方,而且繁殖速度飛快少見。

一旦進入被叮咬者的血液,寄生蟲便前往目的地:那想必是牠朝思暮想的糧食庫:肝臟。

於是寄生蟲選一顆肝細胞進入,安住其中,悠然自得。牠過得那麼舒適,以至於決定在此繁衍後代,多多益善。

可憐的肝細胞!

一隻外來侵入者,還能應付;但是一百隻、一萬隻呢?更何況這所有新生的寄生蟲們互不分離,牠們成群結隊,聚集堆積。您覺得這顆可憐的肝細胞能變成什麼樣?

它炸裂了。這群寄生蟲因此被釋放到自然空間,也就是血液之中。於是這批蟲子,全數,進攻其他肝細胞。

肝臟抵擋不住,開始衰敗。寄生蟲興奮狂躁,圖謀不軌,愈發加速活動。

入侵血液之後,牠們開始攻擊紅血球。

為什麼選中這個新目標?

因為寄生蟲不是笨蛋。牠們並未被首場勝利沖昏了頭。牠們有預感,遭到侵占的組織終將反擊。然而,紅血球不具免疫機制。寄生蟲從哪裡得到這份情報?神祕之謎。總之牠們選對了好庇護所。攻擊紅血球的另一個原因:牠們吞噬血紅素。那是這種類型的寄生蟲最愛的佳餚,想必牠們是我們在喀爾巴阡山那些親愛的吸血鬼的遠親吧……

一場新的侵略行動展開。

每顆紅血球都有專屬的寄生蟲。這隻寄生蟲,酒足飯飽,得以繁衍。不久後,牠開始分裂,分裂再分裂。很快地,牠便占據了整個空間。紅血球並不比肝細胞幸運:它也炸開了,釋放出新一代的寄生蟲。同樣的慘劇同時重複上演幾千幾萬次,情節如出一轍:從前從前有一隻寄生蟲,牠想享用一頓紅血球大餐。

每一次紅血球炸裂的同時,也釋放出毒素,一下子透過血液循環散播全身。這麼一來,人類開始感到痛苦:顫抖、發汗、惡心、無盡的疲累……這是第一階段的發燒。

後面還有許多次高燒接踵而來。

因為寄生蟲愈來愈多,不斷入侵更多紅血球。但牠們的疑慮終究發生。蚊叮受害之人的組織器官始終靜觀其變,平白花費太多時間,但終於做出了反應。

寄生蟲的黃金期過去了。

從這一刻起,紅血球阻止入侵者再分裂。

但這招沒用,我們寄生蟲大軍將發展出一套新策略!

此時此刻,親愛的讀者小姐先生們,請做好心理準備:臉紅的時候到了,快把小孩趕上床睡覺。因為,我們即將涉入那個神奇魔幻又令人眼花撩亂的世界……性的世界。

直到目前為止,繁殖完全不需經過交配,只要溫和有禮地請細胞核自行分裂即可。

寄生蟲們始終熱烈地擠在一顆顆紅血球之中,展開一場了不起的變形:牠們搖身變成了在需要的時候可以隨意雌雄變性的細胞。然後,為了徹底達成這場重大顛覆,牠們還必須找到一個理想的環境。紅血球恰巧提供了所能提供的一切,甚至更多。

好還要更好。

多還要更多。

就在這個時候,蚊子又登場了。

或者,確切地說,雌蚊登場。我們在前文中已經看到,她永遠貪求新鮮的血,藉此為腹中懷著的蚊卵進補。

她吸取了一個瘧疾病患的血,因此胃裡迎進了這種新型的寄生蟲細胞。

多虧有她,儘管空間狹小,寄生蟲卻也找不到比這裡更溫暖有益的環境,牠們得以從方便卻無趣的單性階段過渡到耗費精力,但是,噢!雌雄兩性世界是多麼刺激。

接下來的事,你們都懂。

一旦有一顆雌性細胞出現,千百個雄性細胞皆躍躍欲試。雄性之中速度最快的,或者最有魅力的、最好笑的、最聰明的,總算打動了她。在這些結合之下,成千上萬的寄生蟲誕生,個個急著趕往宿主蚊子的唾腺。

這就是為什麼知道蚊子的芳齡大有用處。如果她還年輕,小於五天或六天,她的寄生蟲便沒有時間完全發展,也無法繼續移動到宿主的唾腺。即使這隻蚊子被寄生,叮咬了我們,也沒關係,什麼也不會傳染給我們。

葡萄園的一課

地球暖化,人類難辭其咎。

經過多年爭論,即使其中不乏欺瞞狡辯,這項事實終究還是得到公認。

氣候改變已是不容置疑的現象,如何評估它對我們的健康會造成什麼影響?

我忠於自己的習慣,選擇了一種以有樂趣為主的調查方式。

我使出渾身解數,另外也拜強力的友情支援之所賜,通過申請,進入了聚集著我國所有最重要葡萄酒釀造商的頂級機構:法國葡萄酒學會(Académie des vins de France)。

傳說中的品酒會,我就不多詳細描述了,以免在讀者心中燃起強烈的嫉妒。除了品酒這項好處以外,成為會員讓我能夠年復一年地觀察每塊土地的氣候演變及對葡萄耕作的影響。因為,正如提姆.克拉克(Tim Clark)經常愛說的,葡萄酒是「液態地理學」。這位愛爾蘭後裔是克隆奇拉(Clonakilla)那片絕美莊園的主人(我大力推薦他家那款絕讚的希哈維歐涅[Shiraz viognier]!),土地位於離澳洲坎培拉不遠的木倫巴特曼區(Murrumbateman)。

想要了解當今的氣候變遷,去世界各地的葡萄園走一圈,可以為您帶來最豐富的知識課程。

暖化一定會提高葡萄甜度。而由於酒精來自糖,糖分增加必然促使酒精過量。部分葡萄酒愛好者想為這項興趣增添科學基礎,於是提議建立規範。因此,全球平均氣溫每增加一度,約相當於氣候環境向北挪移兩百公里。所以,科爾馬(Colmar)在二十年內會感受到如今里昂的氣候。而波爾多的氣候則會變成類似今天的亞維農……依此類推,可以試著建立出氣溫和酒精濃度的關連。在香檳區,已知葡萄在採收時的酒精濃度已從九度提高到十度。

如此簡化和籠統的嘗試當然與各種多樣化的狀況(和品種)產生衝突。

但是有一項商業數據是確定的:大部分顧客不想要酒精濃度太高的葡萄酒。對這個客群來說,「葡萄酒不是烈酒」;而且,至少在午餐的餐桌上,他們比較喜歡飲用「清淡一點的東西」。

那麼,該如何阻止葡萄酒的酒精濃度超過我們所習慣的十二到十三度?

我們就別提在酒裡摻水的不肖出口商了。採用這種可恥方式的人不配葡萄酒釀造商的稱號。

真正的解決辦法,說來很笨,就是遷到其他地方:遷移到沒那麼熱的地區,也就是說,往上面去,緯度較高的地方,海拔較高的地方。

在隆河谷地,葡萄株已往山頂遷移。而英格蘭的東南部開始種植葡萄,那些品種能製造出近似香檳的產品,而且品質逐年改善。

親愛的讀者女士,讀者先生,你們的心裡想必正在說:可憐的寄生蟲,作者先生已經下定決心要享受一段品酒假期,不理你們了。這樣可就太小看我的專業了。

葡萄酒地理區的重新分配與疾病的重新分布說的是同一件事。氣候暖化所影響的是所有生物,不僅限於植物。

真菌分布北移,所以,葡萄葉上開始出現白粉病(oïdium),逐漸受損。葡萄園的災情慘重:收成下降,出現腐爛味,整個釀酒流程很快就作廢。這些真菌不僅占領了南法的葡萄,也開始侵襲勃艮地和波爾多地區。

昆蟲也循同樣的路線前進,一路朝北。

以下舉幾個例子。

別被葉蟬(cicadelle)這個好聽的名字騙了:那是一個禍害。然而,牠屬於蟬這個溫和的音樂家族。可惜葉蟬這個傢伙身上經常帶有一種寄生蟲。叮咬葉片吸取汁液的同時,葉蟬便傳遞出寄生蟲。兩年後,葡萄株便病死。這種恐怖的病叫做……葡萄金黃化(flavescence dorée)。用詩意的語言說,金黃化指的是一種閃耀著金光的顏色。對葡萄來說,那可成了天鵝輓歌,染上之後立刻斷氣。這顯示,並非只有我們動物界是「病媒傳染病」(maladies à vecteur)的受害者。

高粱斑螟(Cryptoblabes gnidiella)是一種蛾,胃口很大,橫掃所有柑橘類植物,連葡萄藤也不放過。

捲葉蛾(eudemis)也是一種鱗翅目(lépidoptère)。牠的幼蟲光吃花苞還不夠,甚至鑽入葡萄籽殼。這麼一來,牠為葡萄孢菌(botrytis)這種真菌開啟了大門。孢菌立即進駐。葡萄果實便開始布滿腐爛的灰色物質……

這些壞東西以前從來不曾想過要到法國來碰運氣。牠們有預感,一點點霜降就會導致牠們大量死亡。然而,如今暖和的冬天為牠們打開了新世界。現在,法國鄉村也出現了牠們的蹤跡!

同樣的道理,我們可以想像:全球性的暖化必對生理時鐘造成影響:寄生蟲在病媒昆蟲體內加速繁殖,被叮咬的動物從潛伏期到發病的時間減少,蚊子的生命週期很可能變短……

但是,要預測蚊子的遷徙,牠們決定要進駐哪些區域,入侵大軍的數量有多少,氣溫上升只是諸多數據之一。所有傳染病學家都提醒我們:十七世紀,在被稱為「小冰河時期」的那幾十年酷寒中,瘧疾曾侵襲一大部分歐洲國家。所以必須找出其他理由。最顯然的原因是經濟發展。如羅德安和史瓦茲(Maxime Schwartz)所言:「與其說瘧疾是炎熱氣候所導致的結果,不如說那是一種貧窮所造成的疾病。特別是貧窮的偏鄉。」今日,亞洲、非洲、拉丁美洲等地聚集了千百萬人的大城市如同衛生及社群炸彈,而由

另一種蚊子──斑蚊所傳染的疾病,則在這些地區盛行。不潔的居住環境,未加蓋的水溝,路上坑坑洞洞的水窪……

只有嚴格控制水的品質、循環、排放,才能清除蚊子窩。

但隨著氣候失常,要做好控制亦愈來愈難。

永別了,從容淡然的四季更迭。極端現象接踵而來。嚴酷的乾旱之後,帶走許多人命的大水災。而對孑孓幼蟲來說,沒有比這一大片一大片,幾個星期、甚至幾個月都不消退的死水更適當的生長環境了。

一如既往,水,生命的泉源,亦是疾病的頭號溫床。

現在,讓我們出發去旅行吧!

| FindBook |

|

有 1 項符合

伊莎貝爾.德.聖歐班的圖書 |

|

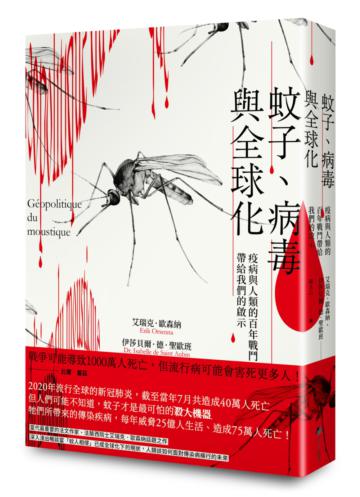

$ 189 ~ 405 | 蚊子、病毒與全球化:疫病與人類的百年戰鬥帶給我們的啟示

作者:艾瑞克.歐森纳、伊莎貝爾.德.聖歐班 / 譯者:陳太乙 出版社:馬可孛羅 出版日期:2020-07-04 語言:繁體/中文  共 10 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 10 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:蚊子、病毒與全球化:疫病與人類的百年戰鬥帶給我們的啟示

2020年流行全球的新冠肺炎,截至當年7月共造成40萬人死亡

但人們可能不知道,蚊子才是最可怕的殺人機器

牠們所帶來的傳染疾病,每年威脅25億人生活、造成75萬人死亡!

當代最重要的法文作家、法蘭西院士艾瑞克.歐森纳話題之作

深入淺出暢談當「蚊人相侵」已成全球化下的現狀,人類該如何面對傳染病橫行的未來

知名的法國作家、法蘭西院士歐森納又有一本新書在台灣面世了。歐森納博士已在台灣出版過《神奇神奇語言國》、《棉花國度之旅:全球化簡史》、《水的未來》、《哥倫布行動》、《紙之路:一個老書蟲的紙文明溯源行旅》等書,是台灣讀者相當熟悉的法國作家。近年歐森納開始跟以微生物學、疾病和防疫等領域之權威機構巴斯德研究院合作,書寫一本以「蚊子」為題的著作,作為他「全球化簡史」書系的第四本著作。

蚊子,是昆蟲綱雙翅目之下的一個科,「蚊科」的生物通常被稱為蚊或蚊子,是一種具有刺吸式口器的小型飛蟲。蚊子會利用口器刺穿宿主的皮膚以吸取血液,牠們的宿主可說是成千上萬,舉凡哺乳動物、鳥類、爬行動物、兩棲動物、魚類都會是蚊子吸血的對象。

對人類來說,蚊子不只是夜裡擾人清夢的小惡魔,同時也是登革熱、瘧疾、黃熱病、茲卡病毒、日本腦炎等疾病的傳播者,據統計每年有七十五萬人死於蚊子傳染的疾病,威脅到二十五億人的生活!但蚊子真的是十惡不赦的壞蛋,勢必要撲殺殆盡的害蟲嗎?還是因為二十世紀以來人類全球化的腳步加快,造成人類與自然的關係改變,侵奪了地球上原屬其他生物的領域,「疾病傳播」只是「蚊人相侵」之後的結果呢?

作者歐森纳跟巴斯德研究院合作的這項計畫,走訪了世界各地,諮詢當地研究機構與學者,採集到大量資料。而這一切數據和報告,在他的生花妙筆、條理分明地串連下,化身為一本人人讀得懂、用得上,有趣又發人深省的人文科普書。這本書不僅傳播科學知識,更蘊藏不少生命哲理。

作者簡介:

艾瑞克.歐森纳Erik Orsenna

本名艾瑞克.阿爾努(Erik Arnoult),法國知名政治家、經濟學家暨暢銷作家。於巴黎高等政治學院主修哲學、政治畢業後,至倫敦政經學院取得經濟學博士學位。曾擔任研究員,專長為國際財經和發展經濟,亦曾於巴黎第一大學、巴黎高等師範學院等處任教。一九八○至九○年代活躍於政壇,曾是密特朗總統的文化顧問。二○○○年擔任席哈克總統的國策顧問。二○一七年法國總統大選時公開表態支持馬克宏。

在此同時,他出版了多部著作,並於一九七八年以《洛桑生活》贏得羅傑尼米耶獎,一九八八年一舉以《殖民博覽會》獲龔固爾文學獎。一九九八年獲選為法蘭西學院院士。二○○六年,《棉花國度之旅:全球化簡史》同時獲得尤里西斯報導文學獎和經濟學類叢書獎;二○一○年出版的《哥倫布行動》,則是他以最愛的海洋為題所創作的歷史小說。本書是歐森納「全球化簡史」書系的第四本著作(主題分別為棉花、水、紙、蚊子)。

這位法蘭西院士身為多產作家,漫長的職業生涯中,佳評如潮,掌聲不斷,可說是當代最重要的法文作家之一。

歐森納在台灣已出版作品:《神奇神奇語言國》(圓神,二○○五年)、《棉花國度之旅:全球化簡史》(繁星多媒體,二○一○年)、《水的未來》(繁星多媒體,二○一一年)、《哥倫布行動》(野人,二○一一年)、《紙之路:一個老書蟲的紙文明溯源行旅》(野人,二○一四年)。

伊莎貝爾.德.聖歐班Dr. Isabelle de Saint Aubin

醫學博士,心臟血管科醫生,《蚊子、病毒與全球化》的共同作者。

譯者簡介:

陳太乙

資深法文譯者,譯有小說、繪本、科普、人文哲史等各類書籍近五十冊。近年的人文類譯作有《米榭.塞荷的泛托邦》,阿蘭《論哲學》、《論教育》等書。

章節試閱

三人行

我們所有的病痛該歸咎於什麼?答案是唾液。

除了在穿刺時為保持血液暢流而必需的抗凝成分以外,雌瘧蚊的唾液中可能含有寄生蟲。所以,叮咬我們時,她分泌唾液,或許同時也潛藏寄生蟲。

即使寄生蟲數量眾多―一次叮咬可達五十多隻―初看之下,這些原蟲似乎並沒有真的多麼可怕:只不過是些長條狀的單細胞微生物罷了。

可惜的是,牠們擁有兩種天賦。牠們能夠鑽入任何地方,而且繁殖速度飛快少見。

一旦進入被叮咬者的血液,寄生蟲便前往目的地:那想必是牠朝思暮想的糧食庫:肝臟。

於是寄生蟲選一顆肝細胞進入,安住其中,悠然自...

我們所有的病痛該歸咎於什麼?答案是唾液。

除了在穿刺時為保持血液暢流而必需的抗凝成分以外,雌瘧蚊的唾液中可能含有寄生蟲。所以,叮咬我們時,她分泌唾液,或許同時也潛藏寄生蟲。

即使寄生蟲數量眾多―一次叮咬可達五十多隻―初看之下,這些原蟲似乎並沒有真的多麼可怕:只不過是些長條狀的單細胞微生物罷了。

可惜的是,牠們擁有兩種天賦。牠們能夠鑽入任何地方,而且繁殖速度飛快少見。

一旦進入被叮咬者的血液,寄生蟲便前往目的地:那想必是牠朝思暮想的糧食庫:肝臟。

於是寄生蟲選一顆肝細胞進入,安住其中,悠然自...

顯示全部內容

作者序

我們中了什麼詛咒?

整夜在我們耳畔嗡嗡嗡的這些小蟲子,到底想把我們怎麼樣?

牠們又為什麼要如此不懷好意地辛勤勞碌?

為什麼這樣叮咬我們,不肯罷休?

我們做了什麼不利牠們的事?牠們想進行什麼樣的大規模報復?

還有,隨即襲來的那種高燒是怎麼回事?那種讓我們走著走著腳步踉蹌的疲憊是怎麼回事?那讓人忍不住叫出聲的頭痛是怎麼回事?還有那些出血,那跳動狂亂加速、卻已汲不到血的心臟是怎麼了?又為什麼突然會有頭顱太小的嬰孩誕生到這個世界?

這些小蟲,聽說牠們來自亞洲。又說牠們來自非洲。人們以為早已將牠們趕出歐洲...

整夜在我們耳畔嗡嗡嗡的這些小蟲子,到底想把我們怎麼樣?

牠們又為什麼要如此不懷好意地辛勤勞碌?

為什麼這樣叮咬我們,不肯罷休?

我們做了什麼不利牠們的事?牠們想進行什麼樣的大規模報復?

還有,隨即襲來的那種高燒是怎麼回事?那種讓我們走著走著腳步踉蹌的疲憊是怎麼回事?那讓人忍不住叫出聲的頭痛是怎麼回事?還有那些出血,那跳動狂亂加速、卻已汲不到血的心臟是怎麼了?又為什麼突然會有頭顱太小的嬰孩誕生到這個世界?

這些小蟲,聽說牠們來自亞洲。又說牠們來自非洲。人們以為早已將牠們趕出歐洲...

顯示全部內容

目錄

前言

第一部 牠們是誰?

昆蟲頌

讚美歸讚美,害怕歸害怕

地下農場的大溪地女主人

「細菌」的世界

結盟共存的星球

發現者四重奏

三人行

追不上的敵人

致敬昆蟲學者和他們的田野(和伴侶)

第二部 牠們在哪裡?

新石器時代

森林深處的故事

葡萄園的一課

一、巴拿馬

二、圭亞那

歡迎來到病媒基地

聖羅莎的陷阱

瑪利帕蘇拉

大河的教訓

一座(幾乎)沒有蚊子的天堂

三、柬埔寨

最致命的種類是?

微笑的國度,被咬的人成千上萬

登革熱學校

讚美豬!

佛塔的重責大任

四、塞內加爾

凱杜古森林

五、烏干達

災...

第一部 牠們是誰?

昆蟲頌

讚美歸讚美,害怕歸害怕

地下農場的大溪地女主人

「細菌」的世界

結盟共存的星球

發現者四重奏

三人行

追不上的敵人

致敬昆蟲學者和他們的田野(和伴侶)

第二部 牠們在哪裡?

新石器時代

森林深處的故事

葡萄園的一課

一、巴拿馬

二、圭亞那

歡迎來到病媒基地

聖羅莎的陷阱

瑪利帕蘇拉

大河的教訓

一座(幾乎)沒有蚊子的天堂

三、柬埔寨

最致命的種類是?

微笑的國度,被咬的人成千上萬

登革熱學校

讚美豬!

佛塔的重責大任

四、塞內加爾

凱杜古森林

五、烏干達

災...

顯示全部內容

|