長途漫漫─台北捷運潛水夫症工人追蹤紀實(首獎)(顧玉玲)

第一章 刺骨之痛

那個痛,總是毫無預警洶洶來襲,像一萬根針此起彼落刺入骨髓。

說不上是什麼真正的疼痛,肌肉絲毫不受帶動,就是痠而不麻,痠透了骨繞著再轉出來也就比痛還難熬。每一次都不因為早已熟悉了而稍減疼痛。純粹是肉體的極限,鍛練與習慣都無從抵銷,也是意志的煎熬,不相信人體能夠負荷。週而復始,日復一日。

現在,張孝忠躺在靠山壁的房內,溼氣與寒意一起滲入骨內,他徒勞無功地捉起床頭的止痛藥,明知無效地吞了二顆,再加一顆安眠藥,也許可以睡半小時。睡了,才有辦法稍離那個疼痛遠一點,像做了一個夢,所有的痛覺都可以退到意識之外,假的。真實人生一直這麼痛怎麼過得下去?一定是假的。

有時想起坑道工作的時光,也像假的。

不然怎麼他完全想不起來,到底他在坑道內的工作具體做了些什麼?正常的氣壓走到加減壓艙前,就進入完全密封的空間,漸次加壓至與坑道內的高壓相同,就可以進入坑道了。那一段捷運坑道才兩百二十二公尺,強灌入一‧三—一‧五大氣壓力,土石與滲水都被氣壓緊繃了,而工人明明在陸地深處工作,卻宛若置身海底勞動。氣壓增加了,卻沒有水的浮力,走動與工作都得更加使勁。一整天工作下來,人很容易疲累,說話聲音的傳導不佳,好像變慢了,不然就是因為聽得太吃力而像是減速播帶。唯獨例外的,是挖土機鑿壁的迴音很大,嗡嗡嗡鎮日輒響,低音鼓似的一敲一震。中午爬出坑道吃飯後,大抵上也沒得休息又要重新加壓,再度入坑工作,等另一個四小時後再減壓出坑。渾身疲憊,太累了。

那一整年就都這麼累。這麼久以後回想起來,還是累,像是一震一敲在身體裡札了根。痛與累,二十年不曾須臾遠離,如影隨形。

1.連三公分門檻都跨不過去

張孝忠十四歲國中還沒畢業就輟學離開花蓮玉里的鄉間,跳上表哥的貨運車,一路顛簸來到台北五股的一家鐵工廠當學徒。薪水不多,但勉強可以養活自己,算是自立生活了。都市裡存活不易,租屋買食都要錢,他的小工生涯在營造業和家庭式鐵工廠間遊移不定,有的老板存心坑人東扣西扣薪水,他一氣就是走人;又有老板連便當都不給多吃,他做不了二個月又辭職了;還有餐廳試用期沒完沒了,就是不給調成正職薪,他也待不下……十年來就在低階的體力勞動,換過一個又一個工作現場。沒一件頭路做得長久,但也不曾間斷過。

「換來換去什麼工作都做過,但一直沒到存什麼錢,還常遇到老板發不出薪水,白做工。」他說著說著多半是自嘲,問題都出在命不好,只能怪自己:「真的很倒霉。衰事都被我遇到。」

服完兵役後,有個算命師說他的命盤注定,不能出海也不能入坑。當時聽了好笑,他身體瘦弱,不可能去跑船,台灣又沒什麼礦產作業,他在都市邊緣浮浮沈沈,大抵上就是在工廠或服務業打零工,上山下海簡直是遙不可企的警語,完全上不了心的危言。

沒料到張孝忠還真的入坑工作了,並且成為他做得最久的一份穩當工作,連續一年在台北捷運的異常氣壓作業坑道勞動。算命仙的話還真不能不聽,他一入坑道,就出事了。

工作第三天步出減壓艙時,他雙腿一軟立即癱跪了下去。當時也不知道怕,那種尖銳的刺痛前所未有,沒人知道嚴重性,但從事營造業的重體力勞動,誰沒有痛風?誰不是痠痛藥膏天天貼著上工?少年仔身體這麼不耐操,實在要好好磨練才是啊。吵吵鬧鬧間,同事幫他招了計程車回宿舍休息,沒多久就好了,沒事一般。

哪裡知道,沒事就是有事。這病叫潛水夫症,一輩子不會根治,要跟住他後半生。

總是半昏半睡,痛起來一夜折騰,安眠藥令他昏沈半睡,突來的抽痛則刺激著不讓人睡,夢裡像有人整夜喊著他的名字,不給睡。但不睡又不行,失眠的後遺症是腸胃及神經都虛弱,又要吃消炎藥或鎮定劑,無盡的惡性巡迴。

總算他聽見門外的喊叫聲了,阿義阿義叫個不停,原來不是作夢。他出生時身體不好,算命師說難養的孩子不能叫本名,要取個偏名來騙騙上天,不被辨認出來才好違逆本命平安長大。所以親友們都叫他阿義,像一名替身一路掩護、照應著張孝忠平安成長。也許是捷運入坑的簽到名單上,一次又一次填寫了本名,才讓阿義騙不過上天,終究是讓張孝忠罹患潛水夫症職業病,氮氣泡累積在關節處血液流不過去,二十年前他就得了骨壞死的併發症。

我與盛全在屋外站了有五分鐘了。夏日的山區,又溼又熱,蚊蟲忒多,我穿著短褲左拍右閃,一聲聲叫著阿義。盛全也是二十年前和阿義一起入坑的捷運工人,後來也罹患潛水夫症,共同上街頭抗爭三年。他們先後返鄉務農,盛全體內的氮氣泡似乎被農村療癒了,農忙時幾乎感受不到痠痛,惟農閒時經常來擾。又痛了?那就多喝二杯吧,盛全總是哈哈大笑帶過。

這二十年來,我幾乎每到花東必找時間轉到玉里待上數日,多半借住盛全、志誠或順明家,白天一起下田或四處串門子,這個位處三民的小村落就有七八個當年北上從事捷運工程而罹患潛水夫症的工人。當時共同上街頭抗爭的經歷像一條隱形繩索,彼此牽連著,一個一個都能探知消息。

上個月一期稻作才剛收成,穀子全收運至中盤商的米倉,種稻的盛全得空便領著我在村子裡閒晃、找人。雖是才相距不到一公里,但盛全習慣出門就開著五噸半的農用大卡車,載著一車農具、農藥和我,轟隆隆開進山裡,停放路邊,再走進依山腰而建的阿義家。

日上三竿了,屋外亮晃晃全是曝曬的天光。但屋裡暗,聽得到唏唏嗦嗦的聲響,阿義拖著鞋,一步步磨擦石子地蹭到大門口,他的眼睛半睜未醒,聲音沙啞而虛弱:「這幾天都出不了門,我生病了。」

糾纏二十年的潛水夫症,只有更糟不會變好。阿義的臉色鐵灰,穿著深紅T恤跛腳慢行,每一步都像要跌倒了,他停在門口無辜地說:「你看,我連這個門檻都跨不過去。」

那不過是砌在地上不足三公分厚度的水泥長條,拿來擋住大門莫往屋裡去,嚴格說起來連個障礙都不算,像是一塊平磚放在腳下。但他連這個高度都跨不了,四肢無力,痠到將近虛脫。每天光是對抗那個痠痛,耗盡他所有意志力與尊嚴了。

盛全往前跨了半步,單手扶住阿義的腰骨,輕輕一帶就把他從暗處拖出門來,雙足順勢踉蹌跌過水泥門檻。也就只是這樣,需要有人運點勁、撐點力,帶出門來,日子還是照樣過。

| FindBook |

|

有 1 項符合

何春萍的圖書 |

|

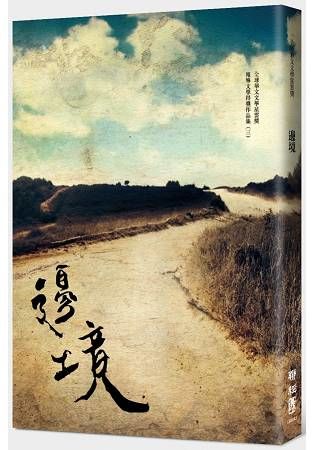

$ 96 ~ 282 | 邊境:全球華文文學星雲獎報導文學得獎作品集(三)【金石堂、博客來熱銷】

作者:顧玉玲、曾柏彰、何春萍 出版社:聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2016-12-09 語言:繁體中文 規格:256頁/15*21cm  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:邊境:全球華文文學星雲獎報導文學得獎作品集(三)

本書是第六屆「全球華文文學星雲獎」報導文學類得獎作品集

全書共收錄首獎、貳獎、參獎3篇作品,

是作者們去各地實際採訪的報導,

搭配多幀彩色照片,極有閱讀價值。

本書是第六屆「全球華文文學星雲獎」報導文學類得獎作品集,首獎〈長途漫漫──台北捷運潛水夫症工人追蹤紀實〉描寫一群罹患潛水夫症的捷運工人,在欠缺健康保護法規,以及相關的醫療檢驗基礎下,承包公司為了節省成本,完全忽視工人的身心健康,造成他們一輩子受病痛折磨。作者長時追蹤此一議題,悉心採訪受害者,把當年發生此一事件的原委,做了仔細的剖析,讓我們了解勞動階層的付出,以及對一座城市的犧牲和貢獻。貳獎〈泰緬邊境的求醫人〉的作者曾赴泰緬邊境「梅道診所」擔任醫療志工,透過本文披露了邊境人的生命循環故事。作者列舉十六個病例,詮釋病患的慘絕現象,其終極指向是反思偏遠地區的醫療與教育,並呼籲對弱勢族群的關懷與尊重。更讓人感動的是,當他誠摯地叩訪辛西雅醫師的梅道診所時,心靈深處的人道關懷,也被點亮了,而朗現生命光彩。參獎〈雨林之子〉是建立在關切自然生態被破壞、原住民族被欺凌的實際田野調查報告,作者探討砂拉越少數民族本南人的命運與困境,以及他們的「永續」思想、「分工合作」的生存之道與「容忍及退讓」的民族精神;也介紹洋人傳教士、奉獻生命給本南人的瑞士人、來義診的醫護人員以及反水壩的本南英雄。雨林書寫細膩,人物刻畫傳神,是一篇優秀的報導文學作品。

延伸閱讀:

《回歸圓滿》

《綠色沙漠》

《你從哪裡來》

TOP

章節試閱

長途漫漫─台北捷運潛水夫症工人追蹤紀實(首獎)(顧玉玲)

第一章 刺骨之痛

那個痛,總是毫無預警洶洶來襲,像一萬根針此起彼落刺入骨髓。

說不上是什麼真正的疼痛,肌肉絲毫不受帶動,就是痠而不麻,痠透了骨繞著再轉出來也就比痛還難熬。每一次都不因為早已熟悉了而稍減疼痛。純粹是肉體的極限,鍛練與習慣都無從抵銷,也是意志的煎熬,不相信人體能夠負荷。週而復始,日復一日。

現在,張孝忠躺在靠山壁的房內,溼氣與寒意一起滲入骨內,他徒勞無功地捉起床頭的止痛藥,明知無效地吞了二顆,再加一顆安眠藥,也許可以睡半小時。...

第一章 刺骨之痛

那個痛,總是毫無預警洶洶來襲,像一萬根針此起彼落刺入骨髓。

說不上是什麼真正的疼痛,肌肉絲毫不受帶動,就是痠而不麻,痠透了骨繞著再轉出來也就比痛還難熬。每一次都不因為早已熟悉了而稍減疼痛。純粹是肉體的極限,鍛練與習慣都無從抵銷,也是意志的煎熬,不相信人體能夠負荷。週而復始,日復一日。

現在,張孝忠躺在靠山壁的房內,溼氣與寒意一起滲入骨內,他徒勞無功地捉起床頭的止痛藥,明知無效地吞了二顆,再加一顆安眠藥,也許可以睡半小時。...

»看全部

TOP

推薦序

一棵大樹的條件/劉克襄

每篇報導文學都像一棵大樹的栽種。

一棵大樹要長得健壯、雄偉,勢必得選擇適宜的環境,長時悉心的照顧。對報導文學而言,環境即題材,照顧即田野調查。題材的選擇並非投比賽所好,又或找容易引發同情憐憫的故事。反而應該是著重在自己長期關心,切身體驗,值得探討的社會議題。進而花費一段時日,在現場不斷走訪,深入跟當事人和其親朋對話,同時爬梳各種一手資料等等。這些都是一篇優質報導文學的元素,也是必然的條件。

因而一篇報導文學所耗費的時間錢財,還有精神體力,往往勝過其他文學類型的創作。一個人...

每篇報導文學都像一棵大樹的栽種。

一棵大樹要長得健壯、雄偉,勢必得選擇適宜的環境,長時悉心的照顧。對報導文學而言,環境即題材,照顧即田野調查。題材的選擇並非投比賽所好,又或找容易引發同情憐憫的故事。反而應該是著重在自己長期關心,切身體驗,值得探討的社會議題。進而花費一段時日,在現場不斷走訪,深入跟當事人和其親朋對話,同時爬梳各種一手資料等等。這些都是一篇優質報導文學的元素,也是必然的條件。

因而一篇報導文學所耗費的時間錢財,還有精神體力,往往勝過其他文學類型的創作。一個人...

»看全部

TOP

目錄

序 李瑞騰

序 劉克襄

首獎 長途漫漫──台北捷運潛水夫症工人追蹤紀實(顧玉玲)

評審意見/劉克襄

獲獎感言

貳獎 泰緬邊境的求醫人(曾柏彰)

評審意見/林明德

獲獎感言

叁獎 雨林之子(何春萍)

評審意見/李瑞騰

獲獎感言

序 劉克襄

首獎 長途漫漫──台北捷運潛水夫症工人追蹤紀實(顧玉玲)

評審意見/劉克襄

獲獎感言

貳獎 泰緬邊境的求醫人(曾柏彰)

評審意見/林明德

獲獎感言

叁獎 雨林之子(何春萍)

評審意見/李瑞騰

獲獎感言

TOP

商品資料

- 作者: 顧玉玲、曾柏彰、何春萍

- 出版社: 聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2016-12-09 ISBN/ISSN:9789570848373

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁 開數:25 開,高 21× 寬 14.8 cm

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代散文

|