| FindBook |

|

有 2 項符合

何杰峰的圖書 |

|

$ 342 ~ 361 | 靈性的溝通: 藏傳佛教佛事活動

作者:何杰峰 出版社:獵海人 出版日期:2025-04-15  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

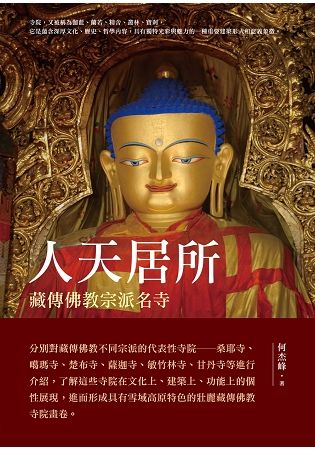

$ 154 ~ 220 | 人天居所──藏傳佛教宗派名寺

作者:何杰峰 出版社:新銳文創 出版日期:2018-07-01 語言:繁體中文  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

|