趨光者(首獎)(陳曜裕)

怕黑是很小的事,但這事沒有貼著成長一起茁壯,小小的一粒黑色種子,始終黏附意識底處,每次踩到,腳掌都會烙出一個印,像命理師口中的一顆厄運,躺在床上成了痣。

困於病床的人不只我,養老院服役間,四個樓層都是床,每張床單背負不同重量卻一樣沉,凝滯守恆的空調,長者輕輕被照服員扶起時,布料像永不滿足的命運,迅捷吸吮餘溫,再次躺下,皺褶的臉更皺了。

比之缺席的四季,夜間更起人疙瘩,日光燈制式給了白晝,又冷冷地要給不給,光色交疊長者褪色身軀,對比鮮明。這類同養老院的董事,老吾老畢竟不是彼之老,愛與鈔票上天秤,狠狠斜了一邊。窗外若有白日,尚能驟升溫情,可惜黑夜太長,簾幕層疊,砌成背離真實的棚子,戲子出出入入,沒有誰是永恆。

接觸長者不易,自小與奶奶不合,長輩說這孩子出生時帶黑色印記,額頭不發光,會讓家族蒙羞;左臉三顆痣,歹看。

新生的喜悅少了,命理的詛咒緊緊貼著,怕黑成了一種生活,得先學會隱藏,關在幽暗、失溫、不引人注目的地方。這其實矛盾,不希望被注視的人也不願與黑為伴,彼時窩在床上,讀書與睡覺同一位子,瑟縮牆角床角,幾秒便抬頭,關注可能破門而入的暗。

家中沒有檯燈,改建前,老舊日光燈懸在天花板。風吹時,世界動起來,影子會走路,前後左右,心底有鞋印,輪廓深細。奶奶老罵,「這孩子浪費,開著大燈不知是醒?是睡?」時不時掐熄我的光。她不用走入,門外輕輕一按,世界就被囚住。我與奶奶的關係失了天時地利,偷偷打開房門點燈,得提防奶奶生氣碎念;至於開門點燈時的顫抖,沒了人和,無誰在意。

哥哥說奶奶是菩薩,待人溫良。奇怪的,這位菩薩獨獨遺漏了我,連買衣服予我都要計較。自此養成不與長者說話的習慣,要是奶奶問話了,每每隨口答應,凊彩幾字,搞得我都不愛自己。何況奶奶有菸癮,嗜菸的爺爺過世後愈趨沉迷,她是我求學日子裡用力鄙夷的對象,太汙染了,更討厭無辜被二手菸殘害。批評的話當時講了很多,無助的她也常被叼著菸的爸爸嫌,三代裡,兩代像磚頭,重重壓著醃菜般的至親。

長者其實喜歡說話,受訓時,長官提醒役男,老人若主動傾訴,要忍耐。初始確實如此,強忍著不甘願。但他們的故事無論主動、被動,開啟了,會讓聽者無法自拔跳入,像自體律動的玩偶,入戲了,就無好壞。我因著故事脈動、內在引力,慢慢和養老院長者有了情誼,於閱讀退化症盛行的世代裡,當一名主動親近故事的人,消化過往未知的深奧情節,靠近了他們。

不要太多語言,一開始帶太多視角,容易誤讀、扭曲原意,聽長者故事,要察言觀色,這會讓他們更起勁。一樓教歷史的河南爺爺,曾想談國共內戰、教師生涯,歷史都立體了,確實帶勁!我卻先入為主,看著這位發福的老人家,故事尚未高潮,一雙同情目光疊上他的眼與座下輪椅。這不合情理,河南爺爺理解這種讀者虛偽造作,從此與我疏離冷戰。

初學者必遇魔障,尤其我這種心底有痣的人,黑色素大量沉澱。有過教訓,打通了任督,傾聽一樓粗口爺爺對衣物的執著時,我只是看著他的眼,一點心事、想法都不敢洩漏。

粗口爺爺喜歡趨近嗅聞洗好的布料,消毒水卻每令他皺眉碎嘴,罵人的同時不忘說起妻子心細。我突然好奇爺爺口中那位離去已久的愛人,笑笑地問起。他遺忘時間般說盡西裝紋理、剪裁,緊接布料、背景……直到愛妻。隨著爺爺抑揚頓挫,道地捲舌音振作得每套衣服都站起來,踏起不同年紀時的腳步聲,彷彿不同年代的歷史正赤腳走向我,丟下拐杖,趾上灰甲一分分褪落,生硬、鑿刻的皺紋再次柔化,像古老河道吹起一陣風,水波泛在古奧石頭上,露出軟軟青苔。故事自成格局而流傳,閱讀的人一同嗅出織線裡的記憶,走入作者的眼,明白發燙神情與顫抖手指如何捧起剛做好的衣服,遙接現在的冷言髒話。

如此,五樓彩雲奶奶說長道短時,再不能評價她的笑罵,無論今日又造了多少口業?聽者自然地回應,有時比說的人還生氣,陪她鼓腮幫。不同批評折射不同領略,讀者只要不道聽塗說,不便於行的雲朵有了色彩總是好事,何況,奶奶罵的是一位坐在她右邊,天天罵幹的精神病患,無效的溝通,等同沒有意義。

有的故事是默劇。人生輾轉,北一女畢業後,許奶奶失智成了揉皺衛生紙的怪人,不再與人交談,握緊指紋上的歲月,握深了命線。「怪」是養老院眾多長者與員工的視角,奶奶每天坐在一樓窗口,開著電視,一雙眼緊盯桌面,不斷抽拿衛生紙搓揉,丟入腳邊的垃圾桶。難以解讀,這些衛生紙比之無字天書更需要切入的甬道,可惜並非所有故事都有人趨前聆聽,半生竟似每日棄物,來不及記憶,走至天體末期,藏在她不斷開合而無聲的口,許奶奶厚厚的知識塌縮成無法偵測的事件,鎮日吸著電視螢光,一雙眼陷成黑洞。

也有人不怕黑,一樓譚爺爺帶著失智失語的牽手同住,幾次出入打掃,我曾想和譚爺爺聊天,沒敢開口;之後,他離去,來不及認識,空床由其他長者入住,臥吻新痕,有不同體溫。譚妻沒發現丈夫走了,生命來去如養老院裡單調的四季,不知自己失智、失去讓人趨向的力量了,譚爺爺有生之年還是趨近了她,熨貼命運。

愛,彷彿有一種趨性,像光,讓人脫下往事,不斷走向美好所在。往事呢?我記得每回經過譚爺爺房間,他都坐在床沿,看著隔壁床的牽手,偶而看向地板,高齡九十幾了,走過的時間要比這棟位在都會邊緣的養老院長久。譚爺爺於是成了我想趨近的長者,習慣對著房內的他微笑。不會有回應,譚爺爺的目光有限,頂多點點頭,摸著妻子剛被洗好的衣裳。好在,沒有人會不識趣地打斷一雙凝視愛情與親情的眼,還有時日不多的相伴。我多是在門外輕輕致意,譚爺爺不會趕人,趕走趨近他的陌生孫子。趨近長者,有時不用說話,有時只要安靜如捻香。

替代役服畢後,家中改建完成,爸爸為防年老的奶奶跌倒,二樓孝親房外的走廊嵌燈會自動感應身影,發光。過去通過黑暗走道每每開燈,留下確鑿證據,如今不停電便無憂懼,何況奶奶老了,再無法、無意像過去那樣切斷我的光。

外地工作忙碌,我不常返鄉,三樓走廊嵌燈依舊手動,但有樓梯間餘光,不暗。抽菸的人剩弟弟、奶奶,總到寂靜的三樓神明廳,飲光吐霧,為此,戒菸的爸爸常生悶氣,頻頻致電抱怨。我不再介意,因為從小住在神明廳旁,彼時以為菸癮無分人神,燒香時整個空間竟似吸菸室。最要緊的,奶奶要的不多,我總覺得這是她少有而私密的習慣,著實不該干涉。

這得從某次返家說起,夜讀的我隱約感應到腳步聲緩緩移入,聲息磨砂似。以為是弟弟的我興起聊天念頭,喚了幾聲,開門趨近。丟出的訊息被黑吃掉了,神明廳無一絲回響。趨步再前,我驚覺奶奶蹲坐地板,走廊的光在我身上,她瑟縮一身黑,如小孩做錯事,煙線彷彿帶著慚愧,茫茫、彆扭而上。我登時回頭,若有似無說著弟弟怎麼突然就下樓,留下奶奶,還有不知掐熄多久的錯愕?

自從學會和長者說話,返家時便與奶奶無話不談。畏懼是雙向力,背反的力道越大,心底被深深吸引的部分也越強,直到平衡而周轉,視彼此為宇宙裡,有關係且互為牽動的星。奶奶是那顆星,也許她真的是菩薩?然而慢慢學會趨光的同時,我發現奶奶皈依負趨光性,喜歡讓黑夜括弧她的名字,不習慣點燈。養老院也是被括弧的所在,隱在時代裡,永遠打著光就像沒有光,眼皮闔起時都會恐懼。

好在,奶奶喜歡聊櫃子裡那些彩樣衣裳,哪裡買的、誰送的,每個往事都會帶起嘴角輕淺上揚,嘴裡的衣服輪番走出櫃門,只差沒有穿套走秀。奶奶年輕時喜歡塌著一張臉,與昏暗老家同色;現在衣櫃裡大紅大紫,新的日光燈不再死白,黃嵌燈溫柔日益皺褶的臉,有時我都覺得奶奶正在發光,讓我忘了國小她買衣服給我時,噘起嘴、眼神如何不甘願。愛伴著趨性,讓人脫下往事,不斷走向美好所在,彷彿我額上胎痕,日益消散,沒有跟著身軀成長,只餘淺紅印記。

對於奶奶的自足無怨,讓我想起被推入養老院的曾國藩五世孫媳,風光後落居五樓輪椅,對著來往的人微笑。曾奶奶因住宿費用問題,從五樓單人房搬至三樓與他人同住。最後一天看到她時,細瘦身影依在床沿整理頭髮,深眸盯著梳上銀絲。我輕問曾奶奶睡得好不好?陽光跟著她的微笑輕擺。長者到底怨不怨?她的手總是綰在一起,垂眸在日漸萎縮的膝蓋。後來,無從細問,消過毒的房間,惟存光影一片。

長者的故事其實可以詢問家屬或社工,比如譚爺爺與曾奶奶的一生,可惜解讀的視角過多,為了故事完整性,毋寧緘口。這使我意會人與人間的關係是光譜,光與暗交蹉其間,急速跳接成不易解讀的條碼。那些曾經熱烈過的人,在我尚未來到人間前如何愛過、恨過?終而失溫?光譜中的黑是水泥牆,多少老人走在晚年的風中都像住在養老院,隔著牆,夾縫幽黑冷暗。

新屋子明亮許多,卻沒讓人真的忘記童年經驗,小時從點燈的房間望出,緣著光的四周爬,黑看似阻隔了又如此逼近。當時便明白光的重要,不踏出就不害怕。我也曾試著走至門外沒點燈的走廊,雙腳酸麻,一時間沒了施力點,軟走時,影子緊黏著說:「還跑!」嚇得我沒聲竄逃。

如今我慢慢走出,奶奶卻總老著,比我的老還快。奶奶飲食起居清樸儉淡,養生是她簡化生活後的領悟,那些衣服都不是新添,是她的手一件件向時間惜來。抽菸是奶奶唯一不戒除的習慣,為此我苦惱許久,想起過去如何回嘴,變得親密後,怎麼只能沉默?趨光的人多為生存而走,畏光則因另一面才有喘息餘地,那些很怪的長者,是不是害怕生活,或者熱烈逐光的我們?關在現實背反裡,沒有對照才有新生活。

記得服役後期,需要乾淨衣物的長者太多,我常在夜間加班摺疊、搬運老人衣物,出入沒有光的安全梯──聽說那有許多無家可歸的長者,離世後,靜靜循著階除躺臥。或許在這折射太多怯懦的自我,想起他們也曾是個孩子──書上說的,老人都有童心,固執、壞脾氣尤是。此後踏起階梯,少了恐懼,僅餘慎重,深怕不小心吵醒他們,踏到了熟睡而翻身的眼。長者淺眠,太長的夜會使他們焦慮、皺眉。

我想光與暗只是不同屬性,趨近與迴避都是源自結成的意識,拿著往事刺向自己,點成痣,連成手掌上的線。養老院期間密集與老人相處,把畏懼當成一面鏡,終而看清折射的害怕不是源自長者,是自己的臉。走出自己不容易,接受被時間壓深的臉亦是。

為解職場壓力,我曾到山林探訪螢火蟲,鮮少光害的世界,一盞路燈就刺得雙眼發疼。瞳孔在開與不開間遊走,我沒尋到幾隻光的燃燒者,路燈以眩迷波長擾動尋覓的目光,早該知道,螢火蟲畏光,已成群搬離。這世代流行找他們,彷彿看到了燃燒的生命就會多點勇氣,忘了螢火蟲都是棲身黑暗。

養老院的長者是螢火蟲?守在世界的角落。彩雲奶奶身旁那位林爺爺,醒時便坐在輪椅數數、罵髒話。他曾牽起我的手從一開始數,冷冷的手掌有粗糙的紋,摟起我的手掌。命運鑿刻了深邃故事,我來到追逐光的、愛恨交雜的年紀,知道這些行為的潛意識、失溫的皮膚下有更深沉的熱。林爺爺的手有他分泌過多的口水和胯下異味,但他的笑容豐富得動人,每次只能數到十六,恰好越過日益老邁的晦暗。天天罵幹的他,我想只是希望幹出一番事業,推翻死亡禁忌,守住體內永遠的十六歲,那個可愛的自己。

活著的人都帶著趨性?有些問題毋能填上答案,但我想起走入黑暗的長者、家中失勢甚久的奶奶,他們都是真實活著,走過自己的掌紋。雖然有時顛倒、搖擺,長者的腳步緩而守恆,是燃燒自己的火金姑,打包黑夜,走過病床與生死,把命理師口中的宿命,一步步扛至線外。哥哥不就說過,「奶奶是菩薩」,菩薩都是趨近那些過往的苦,將之燒成舍利,燒成光。

| FindBook |

|

有 1 項符合

余孟書的圖書 |

|

$ 101 ~ 162 | 趨光:全球華文文學星雲獎人間佛教散文得獎作品集(六)

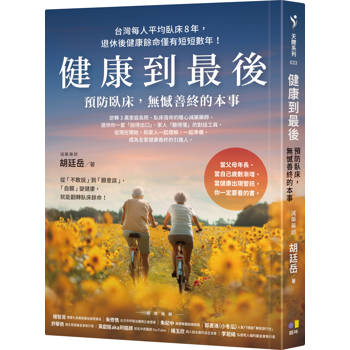

作者:陳曜裕、顧德莎、劉邦彥、孫彤、劉志宏、余孟書、潘秉旻、顧玉玲 出版社:聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2016-12-09 語言:繁體書  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:趨光:全球華文文學星雲獎人間佛教散文得獎作品集(六)

第六屆「全球華文文學星雲獎」人間佛教散文類得獎作品集

共收錄首獎、貳獎、叁獎及佳作5篇,

每篇都是評審精心挑選出來的作品,

字字珠璣,值得品味。

每篇另附評審者的話,以及作者的得獎感言。

全球華文文學星雲獎設有人間佛教散文類,要在三到五千字之間說一個愛的故事,傳達一種引領人們向善向上的人生義理,而同時要顧及散文藝術性的要求。

本屆得獎作品首次排序,首獎〈趨光者〉最動人之處是對養老院中長者的描寫,並藉此呼應家中奶奶地位的升降,帶出自己的轉變、體悟,乃至對走過生命掌紋的長者,呈現自我深刻的關懷、理解,更添作品令人低迴的情韻。貳獎〈細雨浥輕塵〉透過不斷罹癌的描寫,作者細訴自己磨難的生命,以及自我放不下的執念。不幸中大幸的是,作者終於澈悟;由是,連同蓮、葉、雨、光,作者體悟這周遭一切的人、事、物,莫非神祇的恩典與啟示。三獎的〈懇親〉以如話家常、不假雕飾的筆觸,逐次生發無限禪意,宛如鏡花水月、羚羊掛角,俱無跡可尋,真平淡美之極致。其他五篇佳作,或寫生命的意義,或寫親情的真實;或寫生命的應然,或別具社會寫實的意義,皆情采兼備。

延伸閱讀:

《回歸圓滿》

《綠色沙漠》

《琉璃有光》

TOP

章節試閱

趨光者(首獎)(陳曜裕)

怕黑是很小的事,但這事沒有貼著成長一起茁壯,小小的一粒黑色種子,始終黏附意識底處,每次踩到,腳掌都會烙出一個印,像命理師口中的一顆厄運,躺在床上成了痣。

困於病床的人不只我,養老院服役間,四個樓層都是床,每張床單背負不同重量卻一樣沉,凝滯守恆的空調,長者輕輕被照服員扶起時,布料像永不滿足的命運,迅捷吸吮餘溫,再次躺下,皺褶的臉更皺了。

比之缺席的四季,夜間更起人疙瘩,日光燈制式給了白晝,又冷冷地要給不給,光色交疊長者褪色身軀,對比鮮明。這類同養老院的董事,老吾老畢竟不是...

怕黑是很小的事,但這事沒有貼著成長一起茁壯,小小的一粒黑色種子,始終黏附意識底處,每次踩到,腳掌都會烙出一個印,像命理師口中的一顆厄運,躺在床上成了痣。

困於病床的人不只我,養老院服役間,四個樓層都是床,每張床單背負不同重量卻一樣沉,凝滯守恆的空調,長者輕輕被照服員扶起時,布料像永不滿足的命運,迅捷吸吮餘溫,再次躺下,皺褶的臉更皺了。

比之缺席的四季,夜間更起人疙瘩,日光燈制式給了白晝,又冷冷地要給不給,光色交疊長者褪色身軀,對比鮮明。這類同養老院的董事,老吾老畢竟不是...

»看全部

TOP

推薦序

何寄澎

時間真快!人間佛教散文獎六歲了。六年來我有緣一一閱讀參選的作品,始終認為這是自己難得的福報。因為透過作品,我看到人世間最平凡而鮮明的真、善、美,乃讓自己浮沉於擾攘喧囂紅塵中躁動的心,安靜下來,進而漸漸獲得怡然篤定的喜悅。

近二年來,進入決審的作品,率以親情為大宗,尤以書寫父親為多,本屆亦不例外。事實上,這種情形在晚近許多文學獎中皆所同然,某種程度上,似乎反映了現今社會、家庭的一些轉變——「父親」不再是散文作品中「邊緣」、乃至「被遺忘」的人物,我個人見到這種改變,覺得另有一種溫馨之感,似乎...

時間真快!人間佛教散文獎六歲了。六年來我有緣一一閱讀參選的作品,始終認為這是自己難得的福報。因為透過作品,我看到人世間最平凡而鮮明的真、善、美,乃讓自己浮沉於擾攘喧囂紅塵中躁動的心,安靜下來,進而漸漸獲得怡然篤定的喜悅。

近二年來,進入決審的作品,率以親情為大宗,尤以書寫父親為多,本屆亦不例外。事實上,這種情形在晚近許多文學獎中皆所同然,某種程度上,似乎反映了現今社會、家庭的一些轉變——「父親」不再是散文作品中「邊緣」、乃至「被遺忘」的人物,我個人見到這種改變,覺得另有一種溫馨之感,似乎...

»看全部

TOP

目錄

序 李瑞騰

序 何寄澎

首獎 趨光者(陳曜裕)

評審意見——鍾怡雯

獲獎感言

貳獎 細雨浥輕塵(顧德莎)

評審意見——路寒袖

獲獎感言

叁獎 懇親(劉邦彥)

評審意見——何寄澎

獲獎感言

佳作 生死相連(孫彤)

評審意見——路寒袖

獲獎感言

佳作 暗流下的臉(劉志宏)

評審意見——何寄澎

獲獎感言

佳作 花葉菩提心(余孟書)

評審意見——鍾怡雯

獲獎感言

佳作 在遠方的路上(潘秉旻)

評審意見——何寄澎

獲獎感言

佳作 祝福(顧玉玲)

評審意見——路寒袖

獲獎感言

序 何寄澎

首獎 趨光者(陳曜裕)

評審意見——鍾怡雯

獲獎感言

貳獎 細雨浥輕塵(顧德莎)

評審意見——路寒袖

獲獎感言

叁獎 懇親(劉邦彥)

評審意見——何寄澎

獲獎感言

佳作 生死相連(孫彤)

評審意見——路寒袖

獲獎感言

佳作 暗流下的臉(劉志宏)

評審意見——何寄澎

獲獎感言

佳作 花葉菩提心(余孟書)

評審意見——鍾怡雯

獲獎感言

佳作 在遠方的路上(潘秉旻)

評審意見——何寄澎

獲獎感言

佳作 祝福(顧玉玲)

評審意見——路寒袖

獲獎感言

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 陳曜裕、顧德莎、劉邦彥、孫彤、劉志宏、余孟書、潘秉旻、顧玉玲

- 出版社: 聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2016-12-09 ISBN/ISSN:9789570848366

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:144頁 開數:25 開,高 21 × 寬 14.8 cm

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代散文

|