2005年版前言

二十五年前,也就是1980年的春天,我在佛羅倫斯檔案館,第一次發現一場司法案件的部分文獻,此案件由總主教安東尼努斯(Antoninus)的教會法庭受理。初次接觸這起令人疑惑不已的案件之後,我著手進行研究,最終的成果便是加州大學出版社在1986年出版的一本小書《喬凡尼與盧莎娜:一場婚姻訴訟,一個關於文藝復興時期階級、性別與法律的故事》。我在初版的前言中說到,這本書屬於微觀歷史,這個當時才剛萌芽的史學研究法。這些年來,微觀歷史這個領域發展得愈來愈健全,從事相關研究的人不斷增加,其研究方法的理論基礎也日漸成熟。愛德華‧繆爾(Edward Muir)和吉多‧魯吉耶羅(Guido Ruggiero)在《微歷史和歐洲的失落民族》(暫譯,Microhistory and the Lost Peoples of Europe)一書的導論中,梳理了這個史學研究法的演進,並特別點出幾位義大利先驅,包括卡洛‧金茲伯格(Carlo Ginzburg)、喬凡尼‧列維(Giovanni Levi)、卡洛‧波尼(Carlo Poni)和愛德華多‧葛蘭迪(Edoardo Grendi)。 他們也討論到某些人對微觀歷史提出的批評,如:微觀歷史把焦點放在非典型的個別事件上,沒辦法探討更廣泛的歷史議題;微觀歷史把自己的偏見和歧見投射在歷史事件中;微觀歷史用錯誤的方式解讀證據。

研究佛羅倫斯法律制度和社會結構的專家湯瑪斯‧庫恩(Thomas Kuehn)為《喬凡尼與盧莎娜》寫了一篇冗長的評論,可以看見這些批評的影子。 庫恩認為,我太過傾向把這些法律文本看成事實的紀錄,而非為達到某個目的所設計的理論建構。他主張,這些文件雖然可以用來敘述佛羅倫斯戀人之間的法律訴訟,但其內容是由各自為了客戶著想的律師和公證人拼湊而成,無法準確描寫喬凡尼與盧莎娜的關係始末。庫恩的評論很有道理,我同意他的說法,如果能夠蒐集更多托斯卡尼地區法院受理過的婚姻訴訟實例,會為我的分析找到更多證據,並釐清這類糾紛究竟有多常見抑或只是特例。庫恩強調律師和公證人在創造這些文件時必須扮演的角色,此論點很有道理,是我應該在書中多加著墨的一點。

然而,庫恩認為我對這份文獻做出的詮釋過於侷限,卻令我無法信服。我並不認為有必要把法庭紀錄劃分為特殊文獻。身為歷史學家,我們有責任去權衡運用的所有文獻,思考每一份文獻的價值、有效度和合理程度。我們能取得的資訊,幾乎不可能完全中立、不帶主觀看法,因此我們必須運用自己的判斷力和專業的直覺建立一套標準,看看文獻可否加以詮釋,以及哪些內容感覺是合理的、哪些不合理。我們也必須承認,有些時候就是無法解釋某個行為、事件或動機。喬治‧杜比(Georges Duby)曾針對法國卡佩王朝(Capetian Dynasty, 987~1328年)早期社會的婚姻寫下這段話:「我們口中的愛情跟這一切有何關聯?我不得不立刻強調一點,那就是我們不知道答案,而且永遠不會有人知道。」 我們永遠無法徹底理解盧莎娜對喬凡尼提起告訴的動機是什麼。我們只能一邊從那個隱晦的過去中尋找意義,一邊希望能窺見不同的可能、選項和決定。湯瑪斯和伊莉莎白‧柯恩(Thomas and Elizabeth Cohen)近年出版了一部作品,從兩大冊羅馬法庭龐大的司法檔案中擷取出審判紀錄,證實這些案件的確可以善加利用,建構出十六世紀中葉羅馬社會與鄉村環境的樣貌。他們兩位對這些法庭廝殺所提出的敏銳評論,確實成功「拋開沉重的歷史百葉窗,開啟了通往過去的窗戶。」

自1986年《喬凡尼與盧莎娜》出版以來,社會史學家又大大擴充我們對義大利婚姻風俗與問題的認識。達尼埃爾‧隆巴第(Daniele Lombardi)針對十五~十八世紀晚期托斯卡尼地區的婚姻,寫了一部全面的分析論著; 近年來,多國學者共同編撰數篇論文,主題包括「婚禮相關儀式與慶典、教會和國家針對婚姻做出的法律和干預、不同社會群體的聯姻、婚姻對女性帶來的影響」; 由特倫特大學(Trent University)贊助出版的兩本重要論文集,則把焦點放在十二~十八世紀義大利半島上失敗或存有爭議的婚姻; 喬安‧費拉羅(Joanne Ferraro)有一本寶貴的專題著作,探討十六~十七世紀中葉威尼斯的婚姻衝突, 費拉羅針對威尼斯宗主教公署紀錄所做的研究,揭示夫妻不和的原因是如此多元而普遍,包括性事不合、肢體虐待、嫁妝糾紛、拋棄家庭。

對義大利文藝復興歷史深感興趣的不只學者,還有難以捉摸的一般讀者。丹‧布朗的《達文西密碼》、莎拉‧杜南特(Sarah Dunant)的《維納斯的誕生》,以及勞洛‧馬丁斯(Lauro Martines)的《蘿瑞丹娜:一個威尼斯的故事》(暫譯,Loredana: A Venetian Tale)等,被這些當代歷史小說吸引的讀者,就跟一百多年前喜歡喬治‧艾略特作品《蘿莫拉》(暫譯,Romola)的讀者一樣多。一位評論家曾說,一本書只要能讓人想起「文藝復興那個神奇的時代,並且結合婚姻和戰爭這兩個主題」,保證可以吸引很多讀者。 我想,喬凡尼、盧莎娜以及其親戚、鄰居等歷史人物的生命故事,應該比任何一個虛構人物都更能帶領我們認識義大利文藝復興的世界。誠如我已故同事卡洛‧奇波拉(Carlo Cipolla)曾說過:「歷史這麼有趣,何必讀小說呢?」

傑納‧布魯克

寫於柏克萊加州大學

2004年8月

初版前言

1980年的春天,我到佛羅倫斯的國家檔案館,為一個有關十五世紀托斯卡尼教會的研究蒐集材料。在這之前,我已經開始有系統地研讀佛羅倫斯及其領地教會機構撰寫的各類文書,即公證人所留下的歷史紀錄。一位名叫菲利波‧馬澤(Filippo Mazzei)的公證人紀錄中,我讀到幾頁證詞,證人到總主教法庭為一件真實性存疑的婚姻作證。由於相關紀錄隨機分散在菲利波全公證紀錄各冊裡,隨著蒐集資料增加,這起案件的輪廓和內涵陸陸續續浮上檯面。我慢慢湊齊這起案件的相關文件,興趣變得愈來愈濃厚,甚至到了入魔的程度。在檔案館進行研究的最後幾週,我暫時放下教會的研究,把注意力集中在喬凡尼和盧莎娜的故事上,尋找更多有關他們生平和後續發展的線索。1983年,我再次造訪檔案館,填補一些缺漏的地方,寫出這對佛羅倫斯戀人故事的初稿。

喬凡尼和盧莎娜的故事屬於微觀歷史,而微觀歷史近年來在史學領域中名氣不小。七年前,勞倫斯‧斯通(Lawrence Stone)發表了一篇文章〈敘事的回歸〉("The Return of Narrative," Past and Present, no. 85 [November 1979]: 3–24)。他察覺到美國和西歐地區的學者,正重新風行書寫「描述性,而非分析性,並且把焦點......放在個人,而非大環境」的歷史。他認為,會出現這樣的趨勢,至少有一部分原因在於,人們對二次世界大戰後極受歡迎的各種「科學歷史」愈來愈失望。1972年,大名鼎鼎的法國歷史學家埃曼紐‧勒華拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie)為歷史敘事寫了一篇訃聞:「今天,歷史書寫偏好可量化的統計數字和結構......實際上是將關注個別事件與個人生平的歷史敘事判了死刑。」(引自The Territory of the Historian, III, Stone, 23)幾年後的1979年,勒華拉杜里自己便出版一本微觀歷史,講述1580年在法國羅芒某次嘉年華會期間發生的起義事件。近年來,用這個研究方法產出的知名著作還有:卡洛‧金茲伯格針對義大利弗里烏利地區的磨坊工人梅諾喬(Menocchio)所撰寫的《乳酪與蟲子》(暫譯,The Cheese and the Worms,1980);娜塔莉‧戴維斯(Natalie Davis)以拋家棄子的農夫馬丁‧蓋赫(Martin Guerre)和假冒他的人為主角所撰寫的《馬丹‧蓋赫返鄉記》(The Trial of Martin Guerre,1983);以及茱蒂絲‧布朗(Judith Brown)根據一個名叫貝妮蒂塔(Benedetta)的修女,在一間托斯卡尼修道院遭受種種磨難所寫下的悲傷故事《無恥行徑》(暫譯,Immodest Acts,1985)。

前述幾部微觀歷史除了都運用敘事體,還有兩個共通點。第一,它們強調的是特定的人物或事件,不是某個群體或結構;第二,它們偏好研究當時尚未為人所了解或探索過的族群和社會環境,所以這些書的角色往往都是來自社會較低階層的農民、手藝人(artisans)、遊民、士兵、巫婆、妓女、修女、修士和教區教士等。目前為止,想要了解這些無名小卒的生平,最豐富的來源就是世俗和教會法庭的相關紀錄,皆收藏於歐美各地數以千計的檔案館與圖書館。從這些沒有人善加利用的龐大司法紀錄中,有耐心又細心的研究者可重建「我們遺失的世界」,和曾經住在那個世界的人們的景況。成功的微觀歷史可以帶給讀者直接、熟悉和具體的感受,這常常是著重分析的歷史研究無法做到的。

謝謝佛羅倫斯國家檔案館和羅馬梵諦岡機密檔案館的員工讓我能順利進行本書的研究;謝謝羅馬大學的朋友保羅‧西蒙切利(Paolo Simoncelli)博士辛辛苦苦幫我尋找一份非常難找的教宗詔書,雖然最後還是沒有找到;我在柏克萊的同事約翰‧努南(John Noonan)和史蒂芬‧霍維茨(Steven Horwitz)博士針對教會法的特定層面提供相當寶貴的資訊,而巴黎社會科學高等學院(EHESS)的克莉絲汀‧克拉皮許-楚貝(Christiane Klapisch-Zuber)博士也提供有關佛羅倫斯婚姻習俗的資訊;最後,我要感謝桃樂絲‧夏農(Dorothy Shannon)仔細又耐心地把這份書稿的多個版本逐一繕打出來。

| FindBook |

|

有 1 項符合

傑納•布魯克的圖書 |

|

$ 223 ~ 333 | 喬凡尼與盧莎娜:一場婚姻訴訟,一個關於文藝復興時期階級、性別與法律的故事

作者:傑納•布魯克(Gene Brucker)-著 出版社:三民書局 出版日期:2023-05-10 規格:21.0cm*15.0cm*1.0cm (高/寬/厚) / 初 / 平裝 / 184頁  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

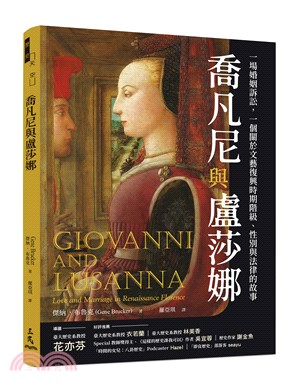

圖書名稱:喬凡尼與盧莎娜:一場婚姻訴訟,一個關於文藝復興時期階級、性別與法律的故事

★發行英、法、義、荷等多國語言版本

★微觀史學經典之作,走入文藝復興佛羅倫斯的社會生活

十五世紀的佛羅倫斯商業與文藝發展鼎盛、社會規範有序。然而,本應是無從交集的兩人――裁縫師之女盧莎娜與豪門家族子弟喬凡尼,怎會打破藩籬,深陷愛的誘惑?這段跨越階級的愛情,為何後來又演變成謊言、欺瞞、互相控訴的關係?一場婚姻訴訟,背後竟牽連了宗教與政治間的司法權糾紛?法庭交鋒的證人辯詞,能否為盧莎娜在男性相對優勢的社會裡爭取正義?

本書透過一起記錄完整的訴訟案件,帶領讀者親臨法庭現場,旁觀案件的前因後果、論理是非,並探討文藝復興時期婚姻與社會風俗、階級與性別的差異、共和政府的政治和外交運作,以及教權和政權緊張的互動關係,足堪譽為微觀史學經典之作。

作者簡介:

傑納‧布魯克(Gene Brucker, 1924-2017)

美國著名文藝復興史史家,研究重心環繞佛羅倫斯在文藝復興時期的歷史,曾出版一系列與佛羅倫斯有關的專著,為相關研究的權威。其研究成果頗受重視,曾獲得羅得獎學金( Rhodes Scholarship)、傅爾布萊特計畫(Fulbright Fellowship)獎助、古根漢獎( Guggenheim Fellowship)、美國國家人文研究基金(National Endowment for the Humanities)獎助,亦曾獲選美國人文與科學研究院(American Academy of Arts and Sciences)的院士。

學歷/美國普林斯頓大學歷史學博士

英國牛津大學Bachelor of Letters degree

美國伊諾斯大學歷史學學士、碩士

經歷/美國加州大學柏克萊分校歷史學榮譽教授

研究領域/中世紀晚期歷史、文藝復興史

作者序

2005年版前言

二十五年前,也就是1980年的春天,我在佛羅倫斯檔案館,第一次發現一場司法案件的部分文獻,此案件由總主教安東尼努斯(Antoninus)的教會法庭受理。初次接觸這起令人疑惑不已的案件之後,我著手進行研究,最終的成果便是加州大學出版社在1986年出版的一本小書《喬凡尼與盧莎娜:一場婚姻訴訟,一個關於文藝復興時期階級、性別與法律的故事》。我在初版的前言中說到,這本書屬於微觀歷史,這個當時才剛萌芽的史學研究法。這些年來,微觀歷史這個領域發展得愈來愈健全,從事相關研究的人不斷增加,其研究方法的理論基礎也日漸成...

二十五年前,也就是1980年的春天,我在佛羅倫斯檔案館,第一次發現一場司法案件的部分文獻,此案件由總主教安東尼努斯(Antoninus)的教會法庭受理。初次接觸這起令人疑惑不已的案件之後,我著手進行研究,最終的成果便是加州大學出版社在1986年出版的一本小書《喬凡尼與盧莎娜:一場婚姻訴訟,一個關於文藝復興時期階級、性別與法律的故事》。我在初版的前言中說到,這本書屬於微觀歷史,這個當時才剛萌芽的史學研究法。這些年來,微觀歷史這個領域發展得愈來愈健全,從事相關研究的人不斷增加,其研究方法的理論基礎也日漸成...

顯示全部內容

目錄

導讀

2005年版前言

初版前言

一、檢視故事脈絡

二、愛,過

三、追尋正義的過程

四、愛情、婚姻與社會秩序

五、塵埃落定

參考資料

圖片出處

2005年版前言

初版前言

一、檢視故事脈絡

二、愛,過

三、追尋正義的過程

四、愛情、婚姻與社會秩序

五、塵埃落定

參考資料

圖片出處

|