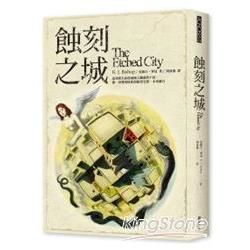

追尋新生命的兩個人雖截然不同,卻一再發現彼此的路徑交錯,未來融合……

葛溫和蘿鄔是逃亡中的叛軍,都屬於艱苦戰爭中戰敗的那一方,除此之外,沒有其他共同點。葛溫是北方來的槍手,獨行的倖存者,也是殺人不眨眼的打手。蘿鄔則是雲遊四海的醫生,身為治療師,即使希望渺茫,她仍相信要為正義奮鬥。他們一心逃離過去的夢魘,相偕逃到繁華的阿沙莫尤城。蘿鄔不贊同葛溫在黑幫裡的生活方式,因此疏遠了昔日戰友葛溫。葛溫則是完美融入阿沙莫尤的生活與社交圈,緊密得如同服貼的長手套。

葛溫無意間得到一幅蝕刻版畫,題名《人面獅身獸與蛇怪的對話》,作者是沒沒無聞的貝絲.康斯坦馨。畫作中一抹身影赫然穿著葛溫一向最愛的一件孔雀羽飾外套,這雖然可能只是巧合,不過也有可能是畫家留下的邀請或挑戰,勾起葛溫強烈的好奇心。

蘿鄔辛勤地將醫技施展於窮困絕望的人身上;葛溫則當上腐敗權貴的保鑣與殺手。救人與殺人間,兩人發現身處的世界中,藝術能感染生命,夢境與現實交融,眩目而駭人的奇蹟開始綻放……

本書特色

2004美國威廉克勞佛獎最佳新人作品獎

2004澳洲狄特瑪獎最佳長篇小說獎、新人獎

作者簡介

克絲汀.畢夏

K. J. Bishop,1972年生,作家與藝術家,現居於泰國,是來自澳洲的亮眼新星,2003 年推出長篇處女作《蝕刻之城》,立即一鳴驚人,拿遍英美澳三地多種大獎。她的文風有如卡爾維諾、波赫士與史蒂芬‧金的綜合體,在超現實畫布上繪出妖異絕美的魔幻印象。

畢夏的創作源頭寬廣,筆下文化多元,例如西部片式的荒漠追逐,東方幫會色彩的黑道組織,香港功夫片的動作武打,以及澳洲原生的多變地貌。

個人網站kjbishop.net/

譯者簡介

周沛郁

熱愛文學、音樂和電影,喜歡各種形式的語言、言外之意,以及不可思議之事。腳踏自然、人文兩艘船一路長大,拿到森林學碩士後才找到一生摯愛,投向翻譯的懷抱。譯有《王城闇影》、《靈魂護衛》、《在號子遇到凱因斯》、《戰龍無畏》系列、《黑眼圈》系列等書。

共

共