序

恩怨未盡論蔣經國──江南遺著《蔣經國傳》讀後感

唐德剛

我們搞歷史的人,大致都不能否認歷史發展,尤其是分階段的發展,各階段是有其「必然」的軌跡可循的。當然我們更不能否認,當歷史在其必然的軌道上向前緩緩推進之時,也會被時常發生的「偶然」事件所遏阻、延緩或加速,而發生迂迴、停滯、逆轉或躍進等不同的現象。

就以中國近代史來說吧!筆者便在拙著中不斷解說,我國近代史是在「西風壓倒東風」的泰山壓頂不得已的情況之下,被迫形成的一部「中國近代轉型史」。但是「轉型」又「轉」了些什麼呢?最明顯的便是在政治制度上,從「君權」轉向「民權」。

筆者敢大膽地向賢明的讀者保證,「從君權轉入民權」便是中國近代史上一條「必然」發生的歷史軌道。任誰也改變不了它!這當然也是近代世界各民族發展史的共同軌道。只是不同的民族史,各有其緩急之異罷了。

今後世界只有四個王

清楚地記得,在一九五二年,當那有六千年帝王專政史的古埃及的最後一個國王法魯克(Farouk),被他的叛將們以二十一發禮砲,恭請他出宮向巴黎亡命時,他在「揮淚對宮娥」、倉皇辭廟之時,曾自知其非的感慨地說:「今後地球上只會有五個王(King)了。一個在英國,其他四個在撲克牌上。」──法魯克這位有崇英癖的昏君大人,顯然還是過高地估計了「英王」了。他如活到今天,看看查爾斯太子和戴妃那些連續不斷的花邊新聞,他可能就要改口說,今後世界上只有撲克牌上的四個王了。

歷史的「必然」既可在其各「階段」中看得十分明顯,那什麼又是歷史的「偶然」呢?

從大的方面說,例如「西安事變」,便是個有世界性影響的大「偶然」。沒個西安事變,則我國抗戰的時間表,和日本軍閥南進北進的方向盤,乃至中共取得政權的或然率,都要大受影響。在中國近代史上,上述這「三大件」,如有一件改變了,朋友,你我今日所寄居的世界就不是這樣的了。──不是筆者這個胡塗歷史家過甚其辭吧。但是老天,那一年誰又想到我們的蔣委員長老人家,要學關雲長跑到西安去搞個「單刀赴會」呢?這純粹是個偶然嘛!再說張少帥那「小頑童」,一時心血來潮,不顧一身剮,竟把皇帝拉下馬。這也是個絕對的偶然嘛。──東北小青年一時衝動,便不顧一切幹他一票;衝動之後,頭腦清醒了,又懊悔不迭。朋友之間,可以磕個頭賠個禮了事。你綁了委員長的票,那就是後果改變不了的滔天大禍了。

再看一些「偶然」的小例子。蔣經國在一九八四年第二次當選總統時,他的副總統候選人,原有謝東閔、林洋港、邱創煥、李登輝四位「台籍」政要。經國當年如看中前三人的任何一人,今日的台灣政壇,乃至今日的「兩岸關係」便不是這樣的了。而經國捨三匹眾望所歸的「白馬」不要,卻偏偏選中了李登輝博士這匹「黑馬」。這也是個純粹的「偶然」。可是這個「偶然」卻是今日兩岸關係決定性的因素;而今後兩岸關係的好壞,則是決定將來華語民族興衰的關鍵。影響自是不小。

張少帥與蔣小總統原是無獨有偶的兩個「小衙內」。他二人的老子也是中華民國史上無獨有偶的兩位大元帥。且引一句張少帥的月旦名言:張大元帥是「有雄才無大略」;蔣老總統則是「有大略無雄才」。二人半斤八兩。

劉宜良的博士論文

至於這兩位衙內是否也有其「半斤五兩」(今日大陸上的新制度量衡是一斤十兩)之處呢?在下未敢妄比。我們只可說根據現代社會心理學的原理,有相同背景的人群,都具有共同的「次文化」。在優、良、中、可、劣的社會行為層次上,傳統中國的「衙內」,和當代中國裡所謂「父是英雄兒好漢」的高幹子弟,也有其相通之處。可驚的是,社會科學家如把他們的「戴塔」(data)輸入電腦,加以分析,一定可以找出一條「規律」(law)來顯示他們在這條「轉型」的歷史三峽中所發生的集體作用(group function)──君不見今日兩岸政權中父子相承,「龍生龍,鳳生鳳,老鼠兒子會打洞」的現象之普遍,不只限於執政大黨呢。它在一些花瓶組織中(例如大陸上的政協和一些民主黨派),也都普遍存在呢。這原是「歷史比小說更有趣」的眾多社會轉型模式中一個極重要的專題,值得眾多「博士生」選作博士論文,加以深入探討。但是研究集體模式,需從個體入手,這就使我想起劉宜良(江南)先生生前告訴我的一句話,說《蔣經國傳》原是他的「博士論文」;而這篇博士論文的學術價值,便是這一集體轉型模式中,極重要的一樁「個案研究」(case study)。

筆者濫竽學術界數十年。平生所最看中的一部類書便是世界各名大學哲學博士的博士論文集(Ph. D. dissertations),例如台北中央圖書館所收藏的一套北美各大學有關漢學的博士論文集便是其中之一。

博士論文有啥玄妙呢?因為它往往,甚或多半都是一些知名或不知名的學者一輩子所著最有功力的一部書。大儒像胡適的《先秦名學史》(後改編成《中國哲學史大綱》,再改名為《中國古代哲學史》),像周策縱的《五四運動史》,都是如此的。等而下之的二儒小儒就更不用說了。他們的博士論文或等類(equivalent)著作像蕭一山的《清代通史》等等,都是各人一生學術的起點;也往往是他們學術的終點。蕭君以二十一歲的青年完成這部不朽名著(也算是博士論文的等類著作吧),但這也是他學術的終點。博士論文的作者大半皆然。於此亦可見博士論文之價值如何了──劉宜良的博士論文《蔣經國傳》正是這樣的。他嘔心瀝血寫了一部第一流的傳記;對近代中國政治社會轉型的特殊模式,做了個最徹底的「個案研究」。這是一位有高度天才和功力的職業史家學術的起點。誰知這也是他治學的終點,而這終點並非他自己不為也或不能也,而是外界暴力所造成,使他齎志以歿,這就令人感歎不盡了。

窮留學生的甘苦

江南的《蔣經國傳》,論功力似不在薛君度博士的《黃興傳》(哥大,一九五八)或許芥昱博士的《聞一多傳》(史丹福,一九五九)之下,但是不幸江南卻未完成他的博士學位。所以然者,這就是資本主義市場經濟的缺點所在了。上述薛許諸君讀博士於五十年代美國漢學市場極盛之時,博士生求職容易。一旦口試及格,準博士便可一面教書,一面撰寫論文,教學相長,完成學位。而江南不幸則讀博士於漢學市場衰萎之時的七十年代。考試及格,在職業上卻無枝可棲。發了求職信數百封,仍一無所獲,那就只好棄學從商了。商場如戰場,哪有工夫和治學環境去完成論文呢?一拖再拖,就終於放棄學位了──此間甘苦,不在此行不知也。

余與江南因年齡懸殊,地區遠隔(我在東海岸,他在西海岸),雖是同行,而交往無多。只在一九八四年初我們在三藩市開學術會議時,江南特地辱訪於旅舍並約我單獨晚餐。我們暢談蔣經國、吳國楨和龍雲至深夜。江南斯時正擬著手寫《吳國楨傳》,而渠與吳氏僅有一訪之緣,而余承吳公伉儷不棄,則久有通家之好,並掌握吳氏口述史料數百面之多,足令江南瞠目結舌。宜良興辭之時,我們並續作他約。我二人尚有說不盡的故事好談呢。孰知此別竟成永訣。數月之後,聽說他竟為撰寫《吳國楨傳》而橫屍血泊,我真欷歔不盡──我還有大量一手史料正預備寶劍贈英雄,彼此分享呢!如今懸劍空壠,能不愴懷?

在江南殉職前,我還沒見過他的夫人崔蓉芝女士。江南既逝,經國亦死,海倫(蓉芝的洋名字)送我一本李敖版的《蔣經國傳》,我們才逐漸熟絡起來。再加上我們還有鄉誼(崔家是我母省安徽貴池的望族),鄉黨還捐地安葬這位安徽女婿於風景優美的太平湖畔、黃山之麓。此時我也抽暇細讀這李敖新版,而感慨多端。

犧牲後半生,寫經國前半生

從我們治史者的觀點來看,我覺得可惜的是江南犧牲了他後半生的性命,所寫的只是蔣經國的前半生。不錯,江南被殺時,經國已是七四高齡、風燭殘年的老人。他的生命也只剩四年好活了。但是我們試想,經國如沒有他這最後四年,則蔣經國又是什麼樣的蔣經國呢?

且讓我們回頭再看看另一個張衙內。張學良將軍如不「偶然」地搞出個西安事變來,則張學良又是什麼個張學良呢?歷史家會說「少帥易幟」有功於中國的統一。其實當時把中國打得稀巴爛的蔣、馮、閻、李,和割據自雄的龍雲、劉湘、盛世才,乃至後來的八路軍、新四軍,哪一個掛的不是「青天白日」旗呢?「易幟」而不「歸政」,何有於「統一」呢?說到「九一八事變」後丟掉整個東四省,國民黨內CC系領袖陳立夫等人,便認為全是張某的責任,因為張學良對付那時在東北興風作浪的日本人,沒個政策,只是一百二十個「不理」。這一來就變成「英法聯軍」時葉名琛對付英國人的辦法了。當時人譏笑葉名琛失掉廣州是:「不戰不和不守,不死不降不走,相臣度量,疆臣抱負,古之所無,今之罕有!」少帥再加個揮金如土、吸毒好色的私生活,那他在歷史上的形象就很難描繪了。想不到青天霹靂,忽然來了個西安事變,改寫了世界歷史如拙篇上節所述。張學良這個赤膽忠心的愛國將領,以五十年自由的代價變成了「西安事變先生」,在歷史上的形象就不一樣了──否則只是個狂嫖爛賭的小軍閥,向歷史如何交代?吾為少帥捏把汗也。

蔣經國也正是如此。經國這個衙內,在十五歲時便成為潮頭上的革命青年,去莫斯科做了個國際共產黨。十七歲時中國國共分裂,他便被斯大林留下作顆備用的政治棋子。經國雖年輕也頗能順應時勢,不時在公開場合痛罵自己反革命的老子。江南把這些罵老子的史料都找得很完整。經國那時罵父的傑作,一半是不得已出諸自保,一半也出諸真心。這是當時革命風氣使然。那時的青年共產黨是烈士如雲的。多半都視死如歸,絕少叛黨。其實所有革命運動中的革命青年都是這樣的,不獨共產革命為然也。汪精衛少年時便視死如歸;可是等到革命老了,老革命變成混蛋和漢奸,汪精衛也並不是個例外。共產黨內也多的是,周佛海、陳公博、李士群、丁默邨當初都是共產黨。

所以少年的經國是個視死如歸的革命青年,是值得我們相信的,但是他在革命鍛煉中迅速老化,終至未老先衰──尤其是在當年俄國那個政治鎔爐中,最後被鑄造成一個陰狠毒辣的共產幹部,我們也大可不必懷疑。因為在斯大林統治下,「蔣介石的兒子」這顆重要棋子,是不可能有其自由意志的。一九三五年以後,國際共黨改採統戰政策,而經國適於此時跟俄女芬娜(Faina)自由戀愛,墜入愛河,結為情侶,共度一千個春天。誠實的江南完全相信這個事實。我這個「胡適的學生」就有點懷疑。否則熟讀中俄黨人書,所為何事?

長話短說,經國在蘇俄的十二年,所見所聞、所學習、所體驗,對他回國後的所作所為,不論是成功或是失敗的影響都太大了。單就默察布黨和國際中的運作和鬥爭,以及在最險惡環境之下,如何保護自己,便是個極大的政治訓練。這一訓練對他後來在大陸上、在寶島上與CC、黃埔、吳國楨、陳誠鬥法奪權,甚至如何向美國還擊(像一九五七年利用「劉自然事件」而砸掉美國使領館的大膽作風),都是無價之寶。

最可怕的還是在五十年代之初,為鞏固老蔣的統治,方便小蔣的接班,海峽兩岸曾作過一場殺人比賽。在這場比賽中最不可恕的卻是藉口殺戮異黨(台灣稱「匪諜」,大陸叫做「國特」),而關門屠殺自己人和千萬無辜百姓。吾人今日細讀雷震、柏楊、李敖和無數「本省籍受害人,痛定思痛」的回憶錄而膽戰心驚,縱是貴為副總統的李登輝博士在經國之前也只敢坐半個屁股。心中雖無虧心事,夜半敲門也吃驚,所以後來連曾文惠夫人也有「做台灣人的悲哀」之歎,實在是不難理解的。

殊不知上述諸公都是頭面人物或已聞達於諸侯,或有「本省」群眾為後盾,經國麾下的警憲,對他們多少有所顧慮。最慘的則是一些穿二尺五隨國軍來台、無名無位的青年小兵小官,偶有言談失慎,或乾脆無中生有,而被殘酷刑求致死或終身殘廢者正不知幾千百人。──據自台灣移民美國的前國軍戰士所組織的「老兵聯合會」的統計,當年無辜被殺而有名有姓的士兵和下級軍官蓋在四千人以上。今日當選該會會長的張家林君,便是當年二十上下的無辜小兵之一,被刑求至殘廢(張君幾失全胃),並坐牢十六年而未死。另一吳義方君,軍校二十二期畢業後在台灣任少尉排長,亦是無中生有被其上司羅友倫將軍刑求至死去活來,腸胃皆穿,終身殘疾。冤案平反後,仍不許故事外洩。洩則重行逮捕槍決。兩君皆余晚輩鄉人好友,為余言之彌詳而證據確鑿者。朋友,這是什麼個世界,但是這都是在經國治下出現的。──他們都沒有柏楊、李敖的生花妙筆,也沒有支持民進黨、建國黨的本省群眾代為呼冤、立碑紀念,就認命了。

所以我們讀蔣經國傳、寫蔣經國傳如只到此為止,那就像讀張學良傳或寫張學良傳而不及西安事變,這歷史形象就糟不可言了。當然公正的歷史家對經國主政下,在台灣所發生的「經濟奇跡」也應給以正面的肯定。──江南的不幸,就是他只寫了這一半就被打死了。他在九泉之下,對蔣經國的「最後四年」一無所知,而把經國在歷史上的正負作用作三七開或二八開,則經國的負面就遠大於正面了。語云,「行百里者半九十」。劉宜良以他前半生的精力,和守正不阿的春秋之筆,不偏不倚地寫完《蔣經國全傳》的百分之九十,而這百分之九十,卻只涵蓋了經國歷史功能的一半。經國的最後四年雖短,卻是他歷史功能可圈可點的另一半。真是「假使當年身便死,一生真偽有誰知!」以江南耿直的性格,他如再活四年,他對他「老師」「全傳」中的總評,應該還有很多好話可說的。不幸搞特務的頭頭都是不學無術而好殺成性的人,他們把江南一槍打死,縱從蔣家的觀點來看,也是件無可補償的損失。

偶然影響必然,人算不如天算

當然在這蔣氏政權至今仍是恩怨未斷之時,有的歷史家還是要說,經國生前之「解嚴」(一九八七年七月十五日零時)和「准許成立新政黨」,以及在一九八八年元旦起「解除報禁」,是一黨專政以至末路,經國為時勢所迫,不得已而為之。

另外根據大陸上最近的學術報導,經國此時雖還在口頭叫嚷什麼「堅決不和共匪間處談判」,事實上他已暗中與前莫斯科中山大學老同學鄧小平秘密接觸,並做出兩岸統一的實際方案。果爾則經國之「解嚴」與開放「黨禁」「報禁」(亦如今日香港英國總督彭定康之所為)是一種政治策略,造成多黨憲政體制的事實,以「將」老鄧之「軍(君)」。在兩岸統一談判中,增加政治籌碼。

事實上,上述兩點都有可能。拙篇開始不就說過,從君權轉民權是歷史之「必然」。專制(不管是一人或一黨)的末路必然到來。經國居然看出這一末路從而順應之,也算是識時務的俊傑。若說搞開放、黨禁、報禁實行多黨制民主憲政,為的是和中共一黨專政作競爭,豈非正是實行三民主義,理所當然?小蔣這一著比投靠美日,搞分裂運動,高明多矣。不幸經國短命而死。這也是歷史上「偶然」影響「必然」的眼前實例啊。人算不如天算,夫復何言!

在此江南遺著重版之時,我的「鄉妹」海倫堅決要我寫篇序文。寫序何敢?謹不揣淺薄,寫篇「讀後感」如上。乞賢達高明正之。

一九九六‧十一‧十五‧於北美洲

江南不死(代序)── 兼論蔣經國為什麼要殺江南

陸鏗

《蔣經國傳》的作者江南(劉宜良),一九八四年十月十五曰在美國舊金山地利巿(DALY CITY)自宅車房被台灣政府派出的竹聯幫首領陳啟禮指揮兩名殺手吳敦、 董桂森殺害,三槍斃命。引起了海內外極大的震動,並形成台灣政府走向民主的一個轉捩點,摧毀了蔣經國傅位給兒子蔣孝武的計劃,為了平息內外輿情,蔣孝武外放至新加坡。蔣經國還不得不順應民主潮流,開放黨禁、報禁。

困此,可以說,江南是用他的血為台灣民主大業作出了具有歷史意義的可歌可泣的貢獻。從歷史的角度看,江南不死。

江南一九四九年隨國府撤退到台灣,時年十八歲,曾就讀國防部政治幹部訓練班和政工幹校,兩度做蔣經國的學生,對蔣經國有了直接印象。繼後在正聲廣播電台和《台灣日報》任職,又聽到很多蔣經國的故事。

一九六七年江南以《台灣日報》特派員身分赴美工作,並在美攻讀碩士、博士學位。而他的博士論文就定為《蔣經國傳》,且已收集了大量的有關資料研究。後雖為生活所迫,改而從商,論文擱淺,但仍陸續撰寫蔣經國的故事,發表於港刊。蔣介石逝世後,《南北極》月刊社且結集《蔣經國傳》出版。 一九八三年經江南本人增補,在美國加州《論壇報》正式刊出《蔣經國傳》。材料充實,敘述清晰,故事完整,評論客觀。在讀者面前呈現了一個有血、有肉、有愛、有恨的蔣經國。對蔣經國性格的描寫,更刻劃入微:

「激動起來,涕淚滂沱,冷酷之時,大動殺機。」

可以這樣說,世界上了解蔣經國的,除經國本人外,大概就要數江南了。

也許正因為江南太瞭解蔣經國了,故經國必欲去之而甘心。此種情況,歷史上累見不鮮,曹操之殺楊修,即一例也。

江南被殺的第二天,消息傳出,全美華人為之震動,《中國時報》美洲版採訪主任胡鴻仁找到當時正在紐約辦《新獨立評論》的我,請以老記者身分,對事件作一判斷。我未加思索地衝口而出說︰「江南命案,不是仇殺,不是財殺,不是情殺,而是政治謀殺。」

翌日,《中國時報》美洲版在頭版以顯著標題刊出我和另一位接受訪問的阮大方的看法。大方就是代表《論壇報》與江南聯繫將《蔣經國傳》在該刊的經手人,國民黨當局為了破壞此舉,甚至動員到大方的父親、前《中央日報》杜長阮毅成先生以越洋電話勸大方停刊蔣傳,大方覆以「這不是我一個能作主的」。事實上 ,該報的確是一批專業人士合組而成。基於這一勸阻事例,大方結合從白狼等處聽到的風聲,對江南被殺與蔣傳不無關聯的聯想,油然而生。困此,他的看法和我相同。

《中國時報》本來就因自由派作風,在國民黨內備受攻擊。尤其有曹聖芬其人者,在國民黨中常會上當著《中時》董事長余紀忠的面,直指《中時》「為匪張目」。及至陸、阮兩人關於江南命案之談話刊出,從國民黨保守份子的觀點看,自是「大逆不道」。而台灣當局在江南案發之始,即強調與政治絕對無關。故爾點出此案政治要害,就成為美洲《中國時報》被迫關門的原因之一。

附帶一提,我與崔蓉芝的結識,也就因她看到了我的有關談話,邀請我做為紐約舉行的紀念江南遇害座談會的主要發言人之一,而開始建立了情誼。

我根據長期記者生涯對國民黨、特別對蔣氏父子的了解,以及對國民黨退到台灣後,政壇勾心鬥角、暗流洶湧、白色恐怖事件層出不窮之關注與研究,認定江南被害,寫《蔣經國傳》是遠因,寫《吳國楨傳》則是近因。並判斷蔣經國之所以起意殺江南,除了對江南以他為研究對象早已不滿外,是他經不起吳國楨對他的揭露。

單拿江南一九八四年三月(死前半年)到美國喬治亞州薩瓦那訪吳國楨後寫的《吳國楨八十憶往》一文所揭露的政治內幕,就夠蔣經國招架的。

例如,吳因不滿蔣經國以特務手段干擾施政而請辭台濤省主席,蔣介石派黃伯度傅言,只要吳答應和經國合作,願當行政院長,可當行政院長;願當院長兼主席,亦可,悉由他挑。而吳一慨謝絕。用其告江南之語,即本「疏不間親」之理及「急流勇退」之為德也。

後來,蔣介石當面問吳,吳直陳以對︰「經國兄當然我是要幫忙的。總統叫他管特務,事情做得再好,天下人都是怨恨的。如果不做特務,做點社會服務方面的工作,我當盡心協助。」

蔣老先生的反應是面露不豫之色說︰「我今天頭疼,改天再談。」 江南在其揚吳(國楨)抑蔣(經國)文中,還暴露了經國製造車禍、有意謀害吳氏夫婦經過,這也是犯大忌的。

《蔣經國傳》一波未平,《吳國楨傅》一波又起,引起經國震怒,可想而知。江南明明知道蔣在西伯利亞養成之冷酷心態,對消滅異己,絕不手軟,而他偏偏要觸逆鱗,實性格使然。

而經國已居總統之位,祇要當著部下特務頭子罵上兩句,自然有人會深體上意,消滅悖逆。

這也就是為什麼精明能幹的汪希苓中將終於因這一悲劇犧牲了錦繡前程,成了江南悲劇的可憐的配角。

但江南沒有白白犧牲, 正如江南事件委員會主席王靈智教授在紀念江南遇害十週年會上說的︰「江南事件對整個台灣的政治演變肯定有重要的影響。台彎黨外利用江南事件暴露了台灣政府的腐敗,利用江南事件爭取民主空間。今天台灣演變成一個民主社會,重耍的原因,就是十年前的江南事件。」

謝善元和林博文兩位學者分別在美西和美東不約而同地指出︰ 一般人都有這樣的看法,蔣經國想要傳位給他兒子蔣孝武,但江南事件引起的震撼力太強, 「國府情治系統竟然捲入殺害海外的異議份子,完全摧毀了蔣經國傳位給兒子的企圖。」國內國外的強大壓力,迫使他不得不公開宣稱,蔣家的人沒有接班的可能。台大教授胡佛遠在十年前於紐約,即曾和筆者談到,江南案對台灣走向民主起了微妙的促進作用 。

不可否認,江南事件對美台關係也發生重大影響。美國政府對台灣為了維持政權,而使用的各種手段,如秘密購買包括導彈在內的美國武器,是支持的。但對台灣竟利用黑道到美國來暗殺一個美國公民,美國各界都感到非常憤怒。

一九九六年五月廿一日,建立在華盛頓的美國殉職新聞從業人員紀念碑,由美國第一夫人希拉蕊揭幕。紀念碑上鐫刻了包括江南劉宜良在內的從一八一二到一九九五年,一百八十三年來殉職的新聞從業人員九百三十四位的名字。

江南是在這個碑上列名的唯一的華裔人士。

希拉蕊揭幕後獻詞說:「進入戰地的人,只有醫療人員和記者不帶武器。新聞從業人員甘冒生命危險,目的在尋求真相。記者可能敵不過暴徒或子彈,但是記者報導的新聞,卻可能擊退一支大軍,改變很多人的生命,或維護民主。」

江南以他的血,澆灌了台灣民主之花。而今形骸雖已化滅﹐但他維護新聞自由、促進民主的功績,卻永垂不朽。

江南不死!

一九九六‧九‧一 ‧記者節‧於台北南港

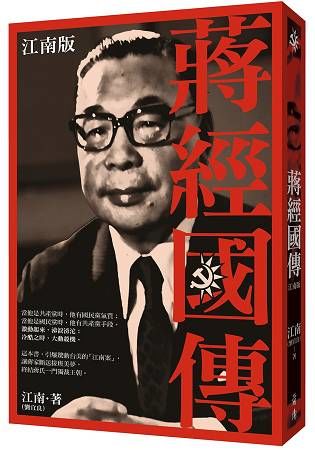

《蔣經國傳》前衛版序言

崔蓉芝

江南著的《蔣經國傳》早在一九七五年即被「香港文藝書屋」未經作者授權出版(沿用他在 香港《南北極》雜誌上連載時的筆名「丁依」)。一九八○年又再版。同時日本方面亦注意到此書的重要性,一九八一年日本「批評杜」出了日文版,書名改為《蔣經國—中國革命的悲劇》,譯者為鈴木博。

經過江南重新審閱,並添加新資料(包括他本人親赴大陸所得的實地調查資料),重寫的版本自一九八三年七月二十四日起在洛杉磯《論壇報》連載。為此《論壇報》先發社論〈為歷史留真跡〉,並發表給蔣經國的一封公開信。申明如果認為資料不翔實﹐歡迎指正批評。對於《蔣傅》在美國的連載,台灣當局相當震怒。《論壇報》首當其衝,遭遇到許多壓力。當時國民黨中央黨部秘書長蔣彥士曾親自把前《中央日報》社長阮毅成先生召到他的辦公室,令其當埸給他的兒子打越洋電話(其子阮大方為《論壇報》副社長),此僅其一。這本由作者授權,《美國論壇報》出版的版本,終於在一九八四年九月問世。香港三聯書店印行。

一九八四年九月二日,江南帶著幾本剛由香港航空暨到的新書飛北京、昆明,為正在寫作中的《龍雲傳》收集資料,也簽好了《蔣經國傳》在北京出版的合同。九月二十五日返美,十月十五日在家中遇害。書方出版月餘。

中國「友誼出版公司」也以前所未有的速度在十一月出版了此書,但僅限於內部發行。胡耀邦總書記看過之後,評價為一九八四最值得讀的書,特准予增加發行量。

《蔣經國傳》在台灣面世,則已是將近四年之後(一九八八年六月)。四年之間,歷史循著無可違逆的方向發展:這本書終於可以在台灣出版,這件事本身便是一個最好的說明。則是由我授權,李敖序「李敖出版社」出版。次年八月, 川上奈穗女士以三年時問精心翻譯的日文版,也由日本同成社出版發行。 以上是此書各版本的一個簡短的紀錄,也是對讀者的一個交待。十二年了,這本書的重要性始終沒有降低,而且隨著歷史的發展,此書與圍繞著它所發生的事件,無論從何種角度衡量,都將會是彌足珍貴的史料。

感謝前衛出版社,在舊版本或失傳或停印之後,重新排印發行這部新版。也感謝歷史學家唐德剛教授和陸鏗先生,提如椽之筆,為新版撰寫序文。

江南曾在此書的「後記」最後,提到我為他「改正錯字,提供修改意見,扮演著一位最認真的讀者」。而我確是親眼目睹他辛勤地、認真地寫作。他有治學治史的訓練,因此下筆嚴謹,有時為了一字之修改,一事之引證,會打長途電話,甚至親自登門查詢;文中事必有據,決非一般譁眾取寵、「相當然耳」炮製的「野史」可比。恐怕也正因如此,才伏下他日後「以身殉書」的悲劇。

時光飛逝,轉眼間江南遇害已近十二年矣。十二年來,物換星移,江南若能目睹置他於死地之政權的滄桑變幻,不知如何感慨呢?而這一切,正開始於他倒在血泊中的那一瞬間。猶記得事發後「此中有人,呼之欲出」之際,凶殺的主謀費盡心血遮掩否認之餘,還試圖抹黑他的形象,說他是「雙面情報員」,暗示如此便是死有餘辜──殺了人的身體﹐還要再謀殺一次被害者的人格與靈魂!

然而隨著真相的一步步揭發,案情的逐漸明朗,水落石「露」;更由於作案人本身的心虛,一連串的補漏善後工作,打破了耳語謠言奇譚誣蔑,也打破了獨裁政權自身的神話。

江南之死,直接、間接地促使了一個家族統治時代提前結束,,一個解嚴的、民主的時代提前起步。許許多多有名無名的前行者的鮮血洒在這條漫長艱困的道路上,江南不幸殉身流血,卻也有幸為民主的血路披荊斬棘了一段──他的血沒有白流。

今年五月,美國華府矗立起一座「殉職新聞從業人員紀念碑」,揭幕典禮由總統夫人主持。碑上九百三十四位殉職名單,有一位華人──僅有的一位,他便是Henry Liu:《蔣經國傳》的作者劉宜良(江南),自由撰稿人,一九八四年在加州殉職。柯林頓夫人在揭幕後獻辭說:「新聞從業人員可能敵不過暴徒或子彈,但報導的新聞卻有可能擊退一支大軍,改變許多人的生命或維護民主。」誠哉斯言!

「十年生死兩茫茫」,十二年對我個人是一段漫長的歲月,對歷史卻只是短暫的一瞬──許多突變、轉折、激化,都可能在這一瞬間裡發生與完成;然而人們需要以耐心來一步一步等待和發掘歷史事件更深層的真相與長遠的影響。這本書不僅是一部豐富詳實的歷史紀錄,更是一項鮮明生動的歷史見證。對新版的面世,我懷著感慨與欣慰交織的心情;亦希望這一切足堪告慰江南在天之靈。

一九九六‧八‧一‧於美國舊金山

共

共  2017/08/27

2017/08/27